近二十年国外海岛文化遗产旅游研究综述与启示※

林心瑶 林翠生 钟姚越

(1.福建师范大学旅游学院,福建 福州 350117;2.宁德师范学院,福建 宁德 352100)

海岛往往因其地理位置具有一定孤立性而拥有独特的文化遗产资源,包括有形和无形两个方面。在被称为“海洋世纪”的21世纪的时代背景和“21世纪海上丝绸之路”倡议背景下,海岛文化遗产作为海洋资源的重要组成部分,其保护与开发极具讨论意义。本文以国外具有代表性的国际期刊为例,从海岛文化遗产的概念、研究内容、理论基础等方面对国外近二十年来的相关文献进行梳理, 希望为未来国内海岛文化遗产旅游的发展和研究提供有价值的参考。

1 海岛文化遗产旅游概念界定

20世纪70年代始,国外学者开始对海岛文化进行研究,而后随着海岛旅游业的发展,海岛文化遗产旅游逐渐受到学界的关注[1]。国外学界多在文化旅游或遗产旅游的基础上以海岛为案例地进行相关研究或是在海岛旅游的基础上对文化遗产进行研究,几乎没有对海岛文化遗产旅游进行直接的概念阐述。国内学界在相关研究中多出现“海岛文化遗产”“海洋文化遗产旅游”“海岛文化旅游”等相关概念,定义存在重叠部分,并未有明确区分。因此笔者将结合国内外多位学者观点,对海岛文化遗产旅游的概念进行界定。白宫旅游会议将文化旅游定义为:旨在体验一个地方的艺术、遗产和特殊特征的旅游[2]。Ilham Junaid等提出文化遗产旅游是为游客参观文化或遗产设施,包括博物馆和纪念碑、古遗址和遗迹、历史遗迹、宗教中心和任何其他有形和无形的文化表现[3]。林上真等认为海岛文化遗产的形成是由于海岛的特殊地理位置汇聚了因不同历史原因而在此生活的人,随之出现了相应的生产生活方式和思维习惯,最终形成了这种不同于大陆的文化遗产,包括与涉海有关的民俗风情、科技制造、民间艺术等文化遗产,并强调海岛文化遗产与海和海岛密切相关,其能动主体是人。[4]曲金良认为历史上的人类海洋活动、涉海活动及由此而形成的思想意识、社会制度、科技创造、物质生活、民俗风情等的文化遗存,都是海洋文化遗产。[5]刘宏明将海岛文化旅游定义为人们在海岛自然环境中,以海岛环境、海岛生态环境、海岛人文为基础所采取的或创造的,具有海岛、文化、旅游于一体的符号及行为方式。[6]综上所述,笔者认为海岛文化遗产旅游是游客参观或体验某个或多个海岛所拥有的物质或非物质文化遗存的旅游形式。这些海岛文化遗产必须是以海岛自然环境和人文环境为依托,海岛居民在长期生活实践中创造或逐渐形成的物质或非物质的文化遗存。

2 海岛文化遗产旅游主要研究内容

2.1 海岛文化遗产旅游真实性

真实性在遗产旅游中已被广泛讨论,在海岛文化遗产旅游研究中亦然。一些学者从建构性真实的角度对真实性问题进行探讨。Ernestina Giudici等通过评估在撒丁岛的两个城镇举行的神圣周仪式,提出如果这两个仪式的质量能够代表真实性,则能表达持久的身份和传统成为一种充满强烈情感的真实的旅游体验。作者认为,对真实性的感知是欣赏非物质文化遗产的一个重要价值[7]。Henry Johnson认为,美国幻想主题公园的背景是创造幻觉或幻想感的地方,因为它们以想象的形式呈现,以使我们相信其余的都是真实的。虽然在奄美公园物体的呈现也是创造一种幻想感,但奄美公园提供的是一系列当地确定的具有代表性的人工制品,被认为是真实的,旨在代表群岛的文化[8]。

真实性与商品化问题通常被一起讨论,二者有着紧密联系。Ratchaneekorn SaeWang探讨了商品化的影响,他以泰国素林岛纺织文化遗产为例,认为素林纺织品的文化商品化对“真实性”有负面影响,会使得纺织品的生产工艺为了满足游客需求做出改变;同时也为非物质文化遗产的传播提供了一个模式[9]。Henry Johnson以泽西岛(Jersey)为案例研究,探讨了泽西岛品牌的商品与真实性之间的联系。“真正的泽西岛”强调,并不是在泽西岛上出售的产品就是真正的泽西岛的产品,它反对那些在泽西岛出售的不真实的品牌,这种品牌给人的印象是,它们是当地商人在贩售的产品,但实际上,它们是部分或完全在岛外生产的[10]。

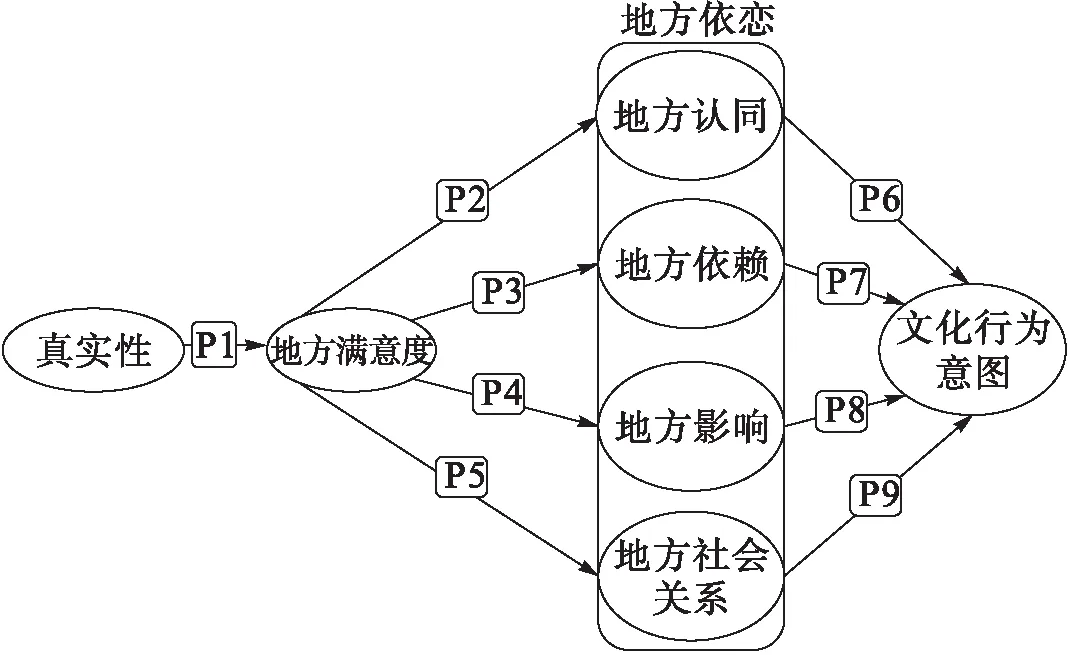

还有个别学者将真实性与其他因素结合讨论。Haywantee Ramkissoon以拥有独特的文化和自然资产的非洲岛国为例,提出真实性、地点满意度、地点依恋的四个维度(地点认同、地点依赖、地点影响、地方社会关系)和文化行为意图之间的联系的概念框架(见图1),该模型提出,游客的真实感受对他们的满意程度有积极的影响,而旅游地满意度影响着每个地方的依恋维度(地点认同、地方依赖、地方影响、地方社会关系),促进了这些目的地的文化旅游消费。地方依附、位置认同、地点影响和社会关系对游客的文化旅游意图产生积极和直接的影响[11]。

图1 Haywantee Ramkissoon的理论框架

2.2 海岛文化遗产旅游与民族认同

早期就有众多学者(Peleggi,1996; Palmer,1999;Pretes,2003)认为,遗产旅游在创造国家或民族认同方面有着重要作用。通过文献阅读,笔者总结了学者们的普遍观点,他们认为海岛文化遗产旅游与民族认同是相互作用、相互促进的。海岛文化遗产旅游有助于民族身份的重构、增强海岛居民的民族认同感;反之,民族认同对海岛文化遗产旅游的可持续发展也起到积极作用。

Jude Philp在介绍欧洲托雷斯海峡的藏品时发现,尽管欧洲博物馆可能收藏大量物质文化,但岛民并不认为欧洲博物馆拥有这些文物。因为岛民对这些藏品有着强烈的民族认同感,对于他们来说,拥有任何东西和创造的权力不是来自于某个个体,而是来自家庭,来自家族与他们的土地的联系,包括仪式、宗教、居民、与土地相关的事件,以及部落和家族的图腾[12]。Osorio等发现,塔基勒岛民在旅游业发展过程中,尽管受到外部变化的影响,但他们意识到土著文化增加了其对旅游业的吸引力,因此对自己的文化感到自豪,对自己在岛上的传统和生活方式表示认同和尊重,这使得塔基勒的旅游业在文化上具有可持续性[13]。Brian Diettrich探讨了西太平洋岛国密克罗尼西亚联邦(FSM)的文化遗产表演艺术。社区居民普遍认为表演习俗和传统是特别有价值的,因为它们体现了祖先与陆地和海洋相关的文化知识间的联系,说明歌舞类的表演巩固了文化认同,与人建立了社会联系[14]。Sorna Khakzad等借鉴北卡罗来纳州布伦瑞克县四个美国渔业社区的案例研究,认为渔业物质文化遗产,包括鱼屋、船、码头等,对渔民及其社区来说意义重大。因为渔业物质文化遗产代表了渔民的真实活动,是历史和记忆的宝库,具有文化和历史价值,代表了他们的个人和社区的身份和地方感[15]。Maura Coughlin等认为,布列塔尼沿海的视觉图像、收集的物体和历史遗址共同促成了该地区的地方感,这些物质的物品曾经是家庭生活中重要时刻的重要见证,而今天则代表着社区的集体记忆,有助于重构他们的身份[16]。

2.3 海岛文化遗产旅游与社区参与

海岛文化遗产与海岛社区的关系,海岛文化遗产旅游对社区和地区的影响,如何帮助社区参与旅游业发展等,皆为学者们讨论的话题。

部分学者对海岛文化遗产与社区的关系进行了讨论。Adam Grydehj通过得兰群岛、奥兰岛和斯瓦尔巴群岛案例分析一些具有非遗性质的遗产如何影响当地社区居民的感受。文章提出,传统和遗产是由地方决定并不断发展的,这是有效保存和开发的先决条件,但地方政府和旅游专业人员经常以不同于当地社区的方式来解读遗产。如果遗产具有非遗传的性质,即不被当地所承认和传承,这些事物要么根本不是遗产,要么只能被解释为一般遗产[17]。Dan Bendrups围绕将复活节岛上拉帕努伊人的传统音乐的录音(Sound recordings)归还其原始社区的问题进行讨论。文中指出将文化遗产项目归还给其原始社区的行为本身很重要,太平洋研究的最新进展亦强调了应将录音遣返回原籍社区,使社区文化持有者(community culture bearers)和文化利益相关方更直接参与其发展,因为它象征着对社区文化的尊重和对其价值的肯定,从而带来社会效益[18]。

海岛文化遗产旅游对社区和地区的影响是毋庸置疑的,包括积极和消极两个方面。Osorio等在对文化经纪人在塔基勒岛原住民社区旅游管理中的作用进行研究时发现,旅游业成为岛上社区新的收入来源,为岛上居民带来了经济收益。在文化经纪人从社区的社会内部和外部引导行动的过程中,由于社区居民强烈的文化认同,目前他们的传统生活方式依然保存良好,社区成员从他们的角度为旅游业的发展做出贡献,这种合作的努力又反作用于游客的体验,提高了游客的体验感[13]。Supattra Sroypetch以斐济的亚萨瓦群岛为例,调查了东道主和背包客如何看待背包客旅游对欠发达国家当地社区的社会文化影响。他提出,东道主认为背包客会给社会文化领域带来积极和消极的改变。从积极的方面来看,东道主透露背包客旅游有助于振兴当地的文化习俗,特别是利于保护Bure(传统的斐济房屋)和Meke(斐济舞蹈)。但同时背包客也给当地人带来了负面的变化,尤其是在着装规范、饮食、饮酒文化、宗教价值和个人关系方面(对长辈、家庭和社区)[19]。

在社区参与海岛文化遗产旅游的方式上,学者们强调了对社区土著知识和传统习俗的利用,关注社区土著居民及其他利益相关者的态度。在格陵兰渔业、狩猎和农业部、ELOKA和北欧发展与生态基金会组织了一次关于利用当地和当地知识管理北极资源的研讨会上,与会者强调了在利用土著、地方和科学知识管理资源方面的丰富经验,认为地方和土著知识应进一步内化于北极各级自然资源管理决策过程中,应制定一项合作建议,以加强社区与社区之间的经验交流等[20]。Jaime A Aburto等在讨论通过地方视角管理海洋资源时提出,在斐济地方管理的海洋地区(LMMA)网络以当地传统知识和实践以及土著居民的习惯法为基础,并取得了积极成果[21]。Jennifer Strickland-Munro等使用在线公众参与的GIS(PPGIS)调查来收集关于澳大利亚偏远的金伯利地区的社区利益相关者价值观和管理偏好的空间直观信息(spatially explicit information),该方法能够以空间直观的方式捕捉文化价值,并将其纳入规划,提供重要的大规模信息,以解决困扰海洋空间规划的社会数据的不足,未来应关注相关的传统持有者群体以获得代表土著价值观的数据。[22]Ilham Junaid等介绍了印度尼西亚托拿加文化遗产和家庭基金会,它的存在成为社区参与旅游业的平等机会的基础。家庭基金会的主要目标是为当地居民和家庭成员提供平等的机会,通过旅游业获得利益,并根据可持续旅游的原则管理文化遗产[3]。

2.4 海岛文化遗产保护与旅游利用的关系

海岛地理环境独特,具有孤立性,然而,在从传统观光旅游向遗产旅游转变的过程中,海岛文化遗产保护的问题日益凸显。除了前文提到的商品化问题外,缺乏支持及管理措施、文化遗产逐渐消失、遗产开发的风险等也是学者们关注的问题。Catherine M Cameron等认为,加勒比不断发展的旅游项目为密切观察文化和自然遗址变得商品化并转变为民族文化的过程提供了机会,同时也展示了一些试图发展遗产旅游的新兴问题,例如缺少更多的金融支持措施、有效的管理措施,以及对遗产重要性的清晰认识等[23]。Jaime A Aburto等在介绍复活节岛(拉帕努伊)的传统禁忌(tapu)和海洋资源间的关系时发现,拉帕努伊缺乏一个地方治理结构来保护传统禁忌,也并未实施任何基于当地生态知识的管理和保护措施[21]。Sorna Khakzad等提出,一些渔业社区由于自然和人为原因正在减少或濒临灭绝,取而代之的是新的城市发展,这将导致部分人类文化遗产的丧失,如渔业物质文化、传统的港口城市和海洋文化景观等[15]。Sean A Kingsley从考古学的角度出发,提出了开发人员在进行水下文化遗产开发时,应该将海景纳入环境影响评估,提出了海底捕捞、二战沉船船体漏油以及全球变暖等新出现的风险[24]。

因此,如何对海岛文化遗产进行保护与传承成为国外学者热议的话题。对于海岛文化遗产的保护,通常从宏观和微观两个方面进行。宏观上,主要为制定相关政策,通过立法为海岛文化遗产保护提供基本保障。Julia Nina Albrecht在探讨新西兰斯图尔特岛的旅游战略时,介绍了新西兰保护部(DoC)的保护法案,该法案规定,该部门有义务促进自然和历史资源的使用,以供娱乐,并允许其用于旅游业[25]。Ian Oxley从国家(苏格兰国家历史遗迹记录)、区域(斯卡帕湾的德国公海舰队)和地方(伯纳斯特的历史遗迹)三个方面对苏格兰海难遗产管理的现状进行了探讨,并对未来的沉船遗产管理策略进行了讨论。他认为应该不断增加对整个沉船考古资源的了解,仔细考虑一系列立法和行政工具的实施[26]。Roi Durán等使用离散选择实验对海洋文化遗产进行经济评估,作者用这种方法来评估有形和无形遗产保护政策所取得的价值,发现结果存在显著的异质性,这取决于个人对文化的态度,但大体上显示出积极支持海洋文化遗产保护的愿望,对无形遗产的支付意愿较高。这一结果支持以公共干预来保护海洋和渔业遗产,并可用于制定适当的政策和经济激励措施来保护遗产。微观上,国外学者通常对海岛地区或社区的文化遗产保护个案进行实践研究[27]。Jaime A Aburto等发现,拉帕努伊(Rapanui)社区已经开始讨论他们在海洋管理和保护方面想做什么,这种自下而上的过程可以创造必要的地方治理结构,重塑传统禁忌,实施恢复海洋资源衰退趋势的新行动。这种现代化的禁忌必须以社会(社区)协议为基础,并作为建立在当地传统和生物标准基础上的管理替代方案来实施。因此,拉帕努伊的前进方向是根据当地的传统和信仰发展出一种治理结构,通过提升地方的能力来支持地方层面的决策[21]。Kate Pike等通过在奇切斯特地区杰出自然美景(英国)和环太平洋国家公园(加拿大)两个海洋保护区(MPAs)中对Q方法论的应用进行反思,利用Q方法论产生的一系列数据,显示不同人对那里的文化生态系统服务的价值有不同的看法,通过这些数据帮助当地做出更明智的管理决策[28]。T Ravikumar等总结了尼科巴利部落如何在尼科巴群岛地区利用当地的知识和可用的材料保护海洋鱼类的传统知识。由于技术、基础限制和部落青年缺乏兴趣,多年来获得的传统知识逐渐消失,作者认为,在消失之前记录这些传统做法,将其保存下来至关重要[29]。James Bender介绍了克罗地亚的传统船只(gajeta),发现随着时代的发展,船只原有的功能及所蕴含的非物质文化遗产部分在逐渐消失。作者通过描述这种迅速变化的文化动态来提供一个概念框架,重点关注克罗地亚与船只相关的文化知识如何通过各种教育和解释实践得以保存和转化。他发现:故事、歌曲、习俗和仪式以及职业道德和文化认同往往伴随着使用的船只而被保存,物质船只与非物质技能之间的相互作用是遗产保护的核心特征,有形和无形航海遗产的文化依赖意味着海洋实物和历史传统必须并存[30]。

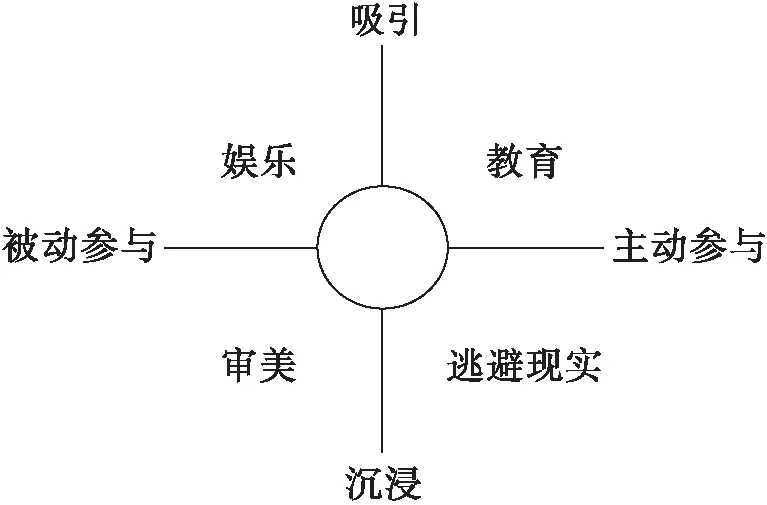

国外对海岛文化遗产进行开发利用,挖掘其潜在的文化价值与经济效益是当前研究的一个热点,通常表现为参观文化遗址、通过博物馆举办各种旅游与节事活动等方式进行物质再现和文化产品的开发等。学界多主张保护与利用并重,将二者一起进行讨论。Maura Coughlin等讨论了多个社区博物馆和沿海布列塔尼当地社会历史遗迹的文物、艺术和视觉文化之间的相互作用关系,作者认为,在生态博物馆和其他文化遗址中,传统习俗和物质、视觉和口头文化的保护,可以让当地居民既能表达自己的日常经历,又能记住过去。一个生态博物馆的成功依赖于社区协议、支持和参与;它能够通过保留当地特色,促进企业可持续发展,促进节日发展,从而帮助农村地区的经济重建,在一定程度上通过文化旅游来回馈社会[16]。Siti Salwa Isa等介绍了马来西亚马六甲博物馆,作为一家博物馆公司,它们致力于保护和传承马来西亚文化,它们的产品和服务是文化、旅游和创意的结合,与其他博物馆相比,该博物馆采用了新的理念和技术,为游客提供不同的体验[2]。Deaco研究了与罗本岛监狱遗址(现为罗本岛博物馆)有关的非物质遗产的保护管理计划的意义,解释了物质文化遗产与非物质文化遗产之间的关系。他认为,非物质文化遗产必须通过有形的物体表现出来,因此,罗本岛博物馆不仅是一个旅游地点,更具有非物质遗产价值,是新民主希望和记忆的典范[31]。Romanos M等以印尼巴厘岛为例,描述了岛上多种文化遗产利用形式。包括以艺术画廊等博物馆形式展示着优秀的艺术,以木雕作坊、廉价的工艺品店的形式出售手工艺品,以每天固定的仪式和表演,比如定期的火葬等展示其独特的文化,等等[32]。Ilham Junaid等认为印度尼西亚托六甲的文化遗产旅游是吸引国内外游客到此旅游的基础,旅游产品包括传统的葬礼仪式、制作的雕像、社区的传统舞蹈以及出售的纪念品和传统的布匹(sablon)等[3]。Brian Diettrich以岛屿国家密克罗尼西亚联邦为案例地,介绍其在文化遗产政策方面和表演艺术等方面相关的概况。为了保护和传承密克罗尼西亚联邦传统文化,联邦政府于1993年设立了节事活动“创始日”,该活动为音乐表演创建了一个可持续性的舞台,倡导人们参与传扬与继承传统音乐[14]。James Bender介绍亚得里亚海海岸和岛屿的遗产时提出一个体验模型(见图2),认为当地应该创造机会让游客体验和参与当地海洋文化方面相关的事件或活动,这样不仅能提高游客的体验感,给活态遗产(living heritage)增加经济价值,同时,体验式旅游反过来也可以支持当地的遗产保护[30]。

图2 Bender的体验经济模型

2.5 跨境海岛文化遗产保护与利用研究

笔者在文献梳理过程中,发现一类特别的海岛文化遗产,即跨境海岛文化遗产,对此,国外学者们认为建立区域合作机制是关键。Madonna L Moss研究了阿拉斯加南部地区的民族团体所共有的一些相似的文化,他建议建立一个合作的区域研究项目,提出了一系列开放沟通和共享资源的机制,并强调让土著人民参与到这些建设中去[33]。James Bender以亚得里亚海沿岸为例,介绍了如何通过遗产之路战略来展示海岸和岛屿的无形海洋遗产。遗产线路是一种方法,它将拥有传统船只(gajeta)等遗产的沿岸及岛屿遗址连接起来,强调保护船只及其周围的文化遗产,不仅包括文物的保存,还包括环境保护和诸如锻造、木工和诸如诗歌、舞蹈和烹饪等相关的艺术。对于亚得里亚海的海洋遗产来说,其规模应该被设置为国家层面,并与共享水域的国家的遗产之路相结合,建立一个管理机构共同发展,使旅游者在不同区域活动时能始终保持统一的主题,以此来达成这一国际合作[30]。

2.6 理论视角与研究方法

在对海岛文化遗产旅游进行探讨时,国外学者较常从真实性角度进行研究,多与商品化一起讨论。通常涉及麦坎内尔(MacCannell)的舞台真实和王宁的建构性真实等理论,着重于讨论游客对海岛文化遗产旅游产品的真实性感知及其对游客的吸引、建构性真实是否可取以及如何建构海岛文化遗产旅游产品的真实性等方面。利益相关者理论同样被广泛利用,各方利益相关者之间存在诸多的利益冲突,因此学者们认为海岛文化遗产的保护与开发应当考虑到各个利益相关者的看法,同时利益相关者间的良性互动也能带来效益。也有不少学者通过在文化认同理论的基础上探讨海岛文化遗产旅游与民族认同的问题,他们普遍认为海岛文化遗产旅游能够促进民族认同。还有部分学者通过旅游凝视来研究海岛文化遗产旅游中主客之间的互动关系。此外,文化再生产理论、自然—文化二元论等理论也运用于海岛文化遗产旅游研究上。

在研究方法上,呈现定性研究居多,定量研究较少的特点。定性研究上,多数学者采用文献收集、半结构访谈、参与观察、案例研究、民族志等方法来对某一个或多个研究对象进行描述、分析与讨论。近年来半结构访谈与内容分析法相结合的方式也受到学者们的青睐。在定量研究上,除了简单的描述性统计外,学者们通常运用数据处理软件通过因子分析、回归分析、主成分分析等数理分析法来对游客真实性感知、满意度、居民感知等进行数据分析,少数学者在研究过程中提出概念模型。此外,还有个别学者在GIS的基础上进行数据收集,例如Jennifer Strickland-Munro等采用在线公众参与的GIS(PPGIS)来收集利益相关者的价值观和海岛文化遗产管理过程中的管理偏好的空间信息[22]。

3 结论与讨论

海岛文化遗产旅游,作为遗产旅游的一种,其涵盖的范围更小,也因地理环境的特殊而更具独特性。纵观二十余年来国外学者对海岛文化遗产保护与旅游开发利用的探讨,学者们多是从遗产旅游、文化旅游、海岛旅游等角度出发对海岛文化遗产保护与开发进行阐述的,研究内容主要集中在对海岛文化遗产功能的探讨(增强民族认同、促进经济发展等),海岛文化遗产真实性与商品化问题,海岛文化遗产与社区的互动关系以及海岛文化遗产的保护与旅游利用等方面。现有文献中,国外研究大多基于对海岛田野调查所做的进一步探讨,通常以深度访谈、内容分析等方式进行;也有一些学者采用定量方法进行研究,但相比之下定量方法的使用仍为少数。而国内对海岛文化(遗产)的研究,多集中于对海岛文化基础理论、海岛文化要素、区域海岛文化的保护与开发等方面。可见国内外学者对海岛文化遗产的研究存在一定差异,鉴于此,笔者提出以下几点思考与建议:

3.1 加大海岛文化遗产保护与旅游发展的社区参与研究

国外对海岛文化遗产旅游与社区参与的研究包括海岛文化遗产与社区的关系,海岛文化遗产旅游对社区的影响以及社区如何参与海岛文化遗产旅游业发展问题。而当前国内对海岛文化遗产旅游的研究,主要为在旅游发展过程中对海岛文化遗产本身及其生存环境的保护,对海岛文化遗产利益相关者的研究也有涉猎,但海岛文化遗产旅游和社区的关系鲜有深入探讨。海岛文化遗产旅游会给社区带来积极或消极的影响,积极方面可能增强社区的民族认同感、带来一定经济效益等;消极方面则会给海岛社区居民固有生活带来一定冲击,导致海岛文化遗产保护与利用的矛盾,社区居民权益的损害等,我国海岛社区居民通常法律和维权意识较弱,缺乏参与的意识和能力,他们未必能做出积极主动的反应。因而,加强海岛居民参与意识、能力建设以及职业培训等方面的研究应成为海岛文化遗产保护和开发利用的重点之一;同时,某一海岛文化遗产是否真的属于某一社区,需要从哪些方面来判断,亦值得思考。因此,海岛社区居民能否有效参与文化遗产保护和开发利用、利益分配等是海岛文化遗产旅游可持续发展的重要维度。

3.2 加强海岛文化遗产立法保护研究

在讨论海岛文化遗产保护的问题时,国内学者通常主张以制定相关政策法规的方式进行保护,缺乏经验借鉴和深入探讨。对于立法保护的讨论和案例借鉴多集中于水下遗产领域,包括对我国海洋水下文化遗产保护相关的法规的讨论和对法国、英国和美国等国家和地区水下文化遗产保护政策法律的评价与借鉴。对于其他类型的海岛文化遗产,仅有个别学者借鉴欧盟经验提出我国应从完善法律制度等方面加强海洋文化遗产保护工作[34]。国外学者亦侧重对水下遗产立法保护的探讨,但学者们仍热衷于就海岛有形和无形文化遗产的保护政策进行讨论,这对国内今后立法保护方面的研究不失为一种启发:立法保护是海岛文化遗产保护的基础。海岛文化遗产包括物质与非物质两大部分,在今后的研究中,不仅要加强对物质遗产的立法保护,还要在借鉴国外经验的基础上结合实际案例,对非物质文化遗产的立法保护和对其传承人的权利维护加以研究。

3.3 拓展海岛文化遗产保护与旅游利用平衡机制研究

海岛往往是生态脆弱区,随着海岛自然和文化资源开发力度的加大,其负面影响亦不可忽视。国内外学者在海岛文化遗产的保护和利用两方面都有一定研究成果,文化遗产保护与开发利用的动态平衡关系一直为国内外学者所重视[35]。但目前我国海岛文化遗产保护与传承的研究多为个别案例的保护经验,并未有系统性的保护利用模式[36]。关于海岛文化遗产保护与利用平衡机制的研究值得拓展。海岛文化遗产在生活实践中才能得到更好的保护,而旅游发展所带来的经济效益也能“反哺”海岛文化遗产的保护。在旅游语境下,海岛有形遗产与无形遗产互动关系、海岛自然遗产与文化遗产的相互关系等,都应当纳入平衡机制的考量中。未来对海岛文化遗产保护与利用平衡机制的研究,可多关注真实性与商品化的平衡、传统保持与现代化的平衡等,加强跨学科的研究,拓宽视野,丰富海洋文化遗产的研究内容。

3.4 关注跨境海岛文化遗产保护与旅游利用研究

笔者认为,跨境海岛文化遗产可以理解为线性遗产的一种特殊形式,将其作为一个整体进行保护有助于维护其完整性,并促进多个地区间的了解和认识。但与此同时,各个国家地区的历史、政治背景不尽相同,如何对跨区域海岛文化遗产进行保护及利用成为一个值得思考的问题。国内鲜有对跨境海岛文化遗产进行研究的成果。即便有学者对山东半岛与朝鲜半岛的文化遗产进行对比研究,也并未对相关合作机制进行深入探讨[37]。近年来,国内有学者在对“海丝”文化旅游进行研究时将区域合作纳入讨论范围,但极少针对海岛文化遗产的研究。因此,在我国“一带一路”倡议引导下,加大对跨境海岛文化遗产的关注尤为重要。对跨境海岛文化遗产的区域合作模式进行探讨时,笔者建议吸取国外学者的经验及建议,在地区或国家层面进行合作的同时也重视土著居民在此发挥的力量与作用,应从多角度出发,考虑各利益相关者利益共享问题,而不仅仅关注制度层面。

3.5 深化基于游客消费视角的海岛文化遗产旅游研究

基于游客消费视角对海岛文化遗产旅游进行研究,可以扩展海岛文化遗产旅游研究的维度,了解不同类型的游客消费偏好,包括他们的旅游动机、行为、感知、体验、满意度、忠诚度等,建构海岛文化旅游细分市场类型学,有助于海岛旅游目的地有针对性地制定文化旅游产品开发战略,细化游客管理方式,精准海岛文化旅游的营销手段等。因此,今后国内的研究应扩展海岛文化遗产游客相关的研究,丰富研究视角。

3.6 鼓励多学科参与,加强方法论建构

未来国内进行海岛文化遗产旅游相关研究时,在理论上应寻求多学科融合,将地理学、历史学、资源学、生态学、民族学、文化人类学、考古学、社会学、旅游学等相关学科的理论知识融会贯通,为海岛文化遗产旅游提供更多创新、科学的理论基础。方法上也将更加多样,不再局限于传统的定性研究,例如在半结构访谈的基础上可结合扎根理论进行更进一步的研究;从其他学科汲取经验,丰富定量研究方法,例如从空间上进行研究、构建概念模型、结合前人经验建构量表等;将定性研究与定量研究相结合,使研究更具科学性。