沁水盆地西南缘石炭-二叠纪含煤岩系层序地层及聚煤特征

丁 恋

(中国煤炭地质总局勘查研究总院,北京 100039)

0 引言

沁水盆地是我国大型的煤炭富集盆地,蕴含了大量的煤炭及煤层气资源[1-4]。前人关于该区煤炭的分布规律及控制因素进行了大量的研究,以往研究认为该区成煤作用的优势沉积环境为河流-三角洲及澙湖-潮坪沉积体系[5-7]。邵龙义等建立了包括沁水盆地在内的华北地台石炭-二叠纪近海型含煤岩系层序地层格架,将华北石炭-二叠系划分为7个三级层序,认为最有利成煤环境为三角洲沉积体系,其次为河流、潮坪-潟湖沉积体系[8]。徐振永等分析认为山西沁水盆地煤系主要存在碳酸盐岩台地、碎屑岩浅海和三角洲等沉积相类型,将沁水盆地煤系划分为两个层序,每个层序又分为海侵体系域和高位体系域[9]。

但针对沁水盆地局部地区的层序地层及聚煤古地理的研究则比较少见。笔者在开展沁水盆地西南缘安泽地区煤炭及煤层气研究期间,利用钻孔岩心资料,分析了研究区石炭-二叠系沉积相和聚煤特征,建立了含煤地层层序地层格架,并进一步分析其聚煤规律,以其更深入指导该区煤炭及煤层气勘探开发。

1 区域地质背景

沁水盆地为一NNE向展布的复式向斜构造,介于太行和吕梁隆起带之间,在古构造上属于华北地台中部。燕山期,华北地区剪切挤压应力作用不断增强,燕山运动早期,大华北盆地逐渐向鄂尔多斯地区退缩,至燕山运动中期山西地区已成为隆起区,位于其上规模最大的复式向斜型沁水盆地最终定型[10]。

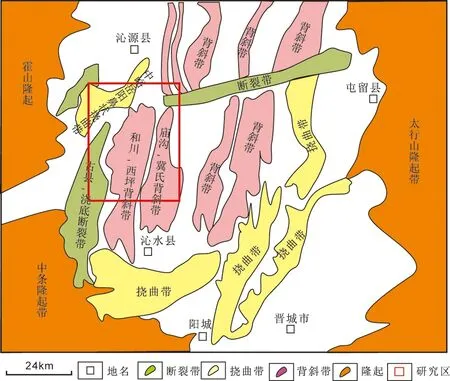

根据盆地整体构造演化特征以及各区构造演化,可划分为古县一浇底断裂构造带、安泽一西坪背斜隆起带等12个构造区带(图1),盆内次级背、向斜相间发育,并发育断层,整体构造较为简单[11]。安泽地区位于沁水盆地西南缘,向西紧邻霍山隆起,整体为一系列紧闭背斜和宽缓向斜相间排列的构造组合形态。

沁水盆地安泽地区石炭-二叠纪沉积地层包括本溪组、太原组及山西组等,其中太原组和山西组为含煤岩系。太原组以细砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质泥岩及灰岩为主,灰岩包括庙沟灰岩、毛儿沟灰岩、 斜道灰岩,含多层可采煤层,主要形成于障壁-澙湖与碳酸盐岩台地复合相。 山西组以砂岩、 粉砂岩、 泥岩为主,含2~3层可采煤层,主要形成于浅水三角洲沉积相。

图1 沁水盆地南部区域构造图Figure 1 Regional tectonic map of southern Qinshui Basin

2 沉积特征

通过对本区钻孔岩心观察,识别出粗砂岩、中细砂岩、粉砂岩、泥岩、灰岩和可燃有机岩共6种岩石类型(图2),并进一步识别出三角洲平原、三角洲前缘、障壁-滨外陆棚等沉积体系。

a.灰色粗砂岩,山西组;b.浅灰色中细砂岩,太原组;c.灰白色粉砂岩,夹泥质条带,山西组;d.灰黑色泥岩,含炭化植物碎屑,太原组;e.灰色石灰岩,发育垂直裂缝,太原组;f.9煤,太原组图2 沁水盆地西缘含煤岩系主要岩相类型Figure 2 Main lithofacies types of coal measures in western Qinshui Basin

1)三角洲平原亚相,主要由分流河道、分流间湾等沉积微相组成,分流河道岩性以粗砂岩、中细砂岩及薄层粉砂岩组成,发育交错层理及冲刷构造。分流间湾岩性主要为粉砂岩、泥岩及煤层为主。

2)三角洲前缘亚相,主要由水下分流河道、水下分流间湾、席状砂等沉积微相组成,岩性以中细砂岩、粉砂岩和泥岩组成,砂体中可见平行层理和斜层理。

3)障壁-滨外陆棚沉积,主要由分流河道、滨外陆棚、沼泽、澙湖、障壁岛等沉积微相组成,岩性主要以稳定展布的灰岩为主,见海百合茎、瓣壳等化石,并发育中细砂岩、泥岩、煤层等。

3 含煤岩系层序地层格架

前人关于沁水盆地层序地层的划分开展了很多有益的研究[7-9,13-15]。邵龙义等以与下切谷砂岩共生的间断面、不整合面、海侵方向转换面、下切谷砂岩底面、沉积相转换面以及共生的古土壤层为界,将沁水盆地含煤岩系划分为3个三级复合层序和9个四级层序[7]。黄晶晶等以奥陶系顶部区域不整合面或太原组底部砂岩、太原组中部9号煤层顶面、山西组底部北岔沟砂岩以及下石盒子组底部骆驼脖子砂岩为层序界面,将沁水盆地南部划分为3个三级层序[13]。张海涛等以沁水盆地东北部太原组为研究对象,共识别出障壁岛、潮坪、沼泽、潟湖等沉积相,将太原组分成四个三级层序,其中各层序包含海侵和高位两个体系域[14]。

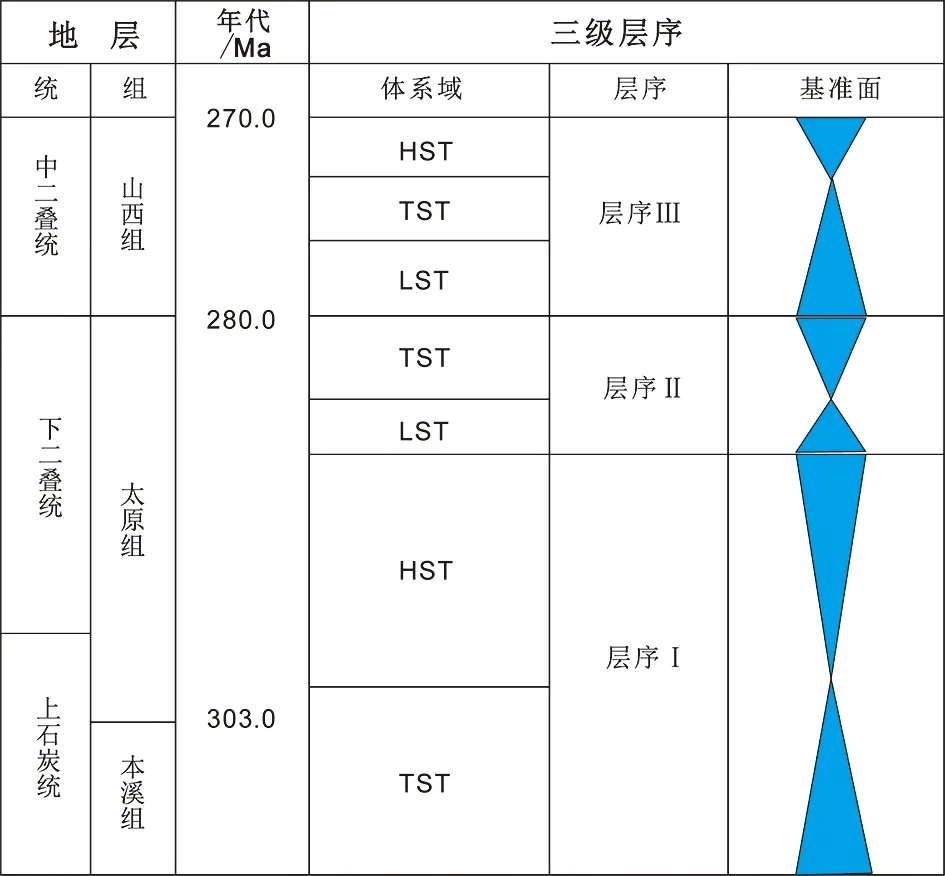

本文以煤田钻孔和测井资料为基础,以沉积学和层序地层学等理论为指导,在研究区石炭-二叠系含煤岩系中识别出3个三级层序,并进一步划分为低位体系域、湖侵体系域(海侵体系域)及高位体系域,其中层序I相当于石炭系下统的本溪组和石炭-二叠系下统太原组下段,层序II相当于石炭-二叠系下统太原组上段,层序III相当二叠系山西组(图3)。

图3 沁水盆地西缘石炭-二叠纪含煤层系三个层序划分Figure 3 Permo-Carboniferous coal measures three sequencespartitioning in western Qinshui Basin

3.1 层序界面识别

层序界面识别是层序地层划分的关键环节,层序界面包括初始海(湖)泛面、不整合面及最大海(湖)泛面等,本区共识别的层序界面主要有3种:

(1)区域不整合面。研究区中奥陶世石灰岩与石炭-二叠纪含煤岩系之间的界面作为一区域不整合面在全区普遍发育,代表沉积间断或遭受剥蚀,易于识别对比。

钻具组合:CK306B定向随钻扩孔钻头×0.48 m+120 mm(1.75°)单弯螺杆+(331 mm×310 mm)接头+88.9 mm无磁钻杆(1根)+120 mm MWD短节+(311×310)接头+挡板+88.9 mm无磁钻杆(1根)+88.9 mm斜坡钻杆(20根)+旁通阀+88.9 mm加重钻杆(45根)+88.9 mm斜坡钻杆+127 mm钻杆。

(2)下切谷冲刷面。下切谷充填沉积一般以叠置的厚层及透镜状砂砾岩体为特征[16]。研究区山西组底部的北岔沟砂岩(k7)、太原组中部发育的七里沟砂岩(K6)及晋祠砂岩(K1)等都经历了河道强烈的下切作用,其上下沉积环境具有明显变化。

(3)沉积体系转换面。在垂向上,沉积相的转换会引起地层颜色、岩性及测井曲线等的变化,可作为层序界面[17]。层序Ⅰ底界的七里沟砂岩(k6)界面之上为三角洲沉积体系,界面之下为障壁-滨外陆棚沉积体系,所以K6为沉积体系转换面,可作为很好的层序界面。

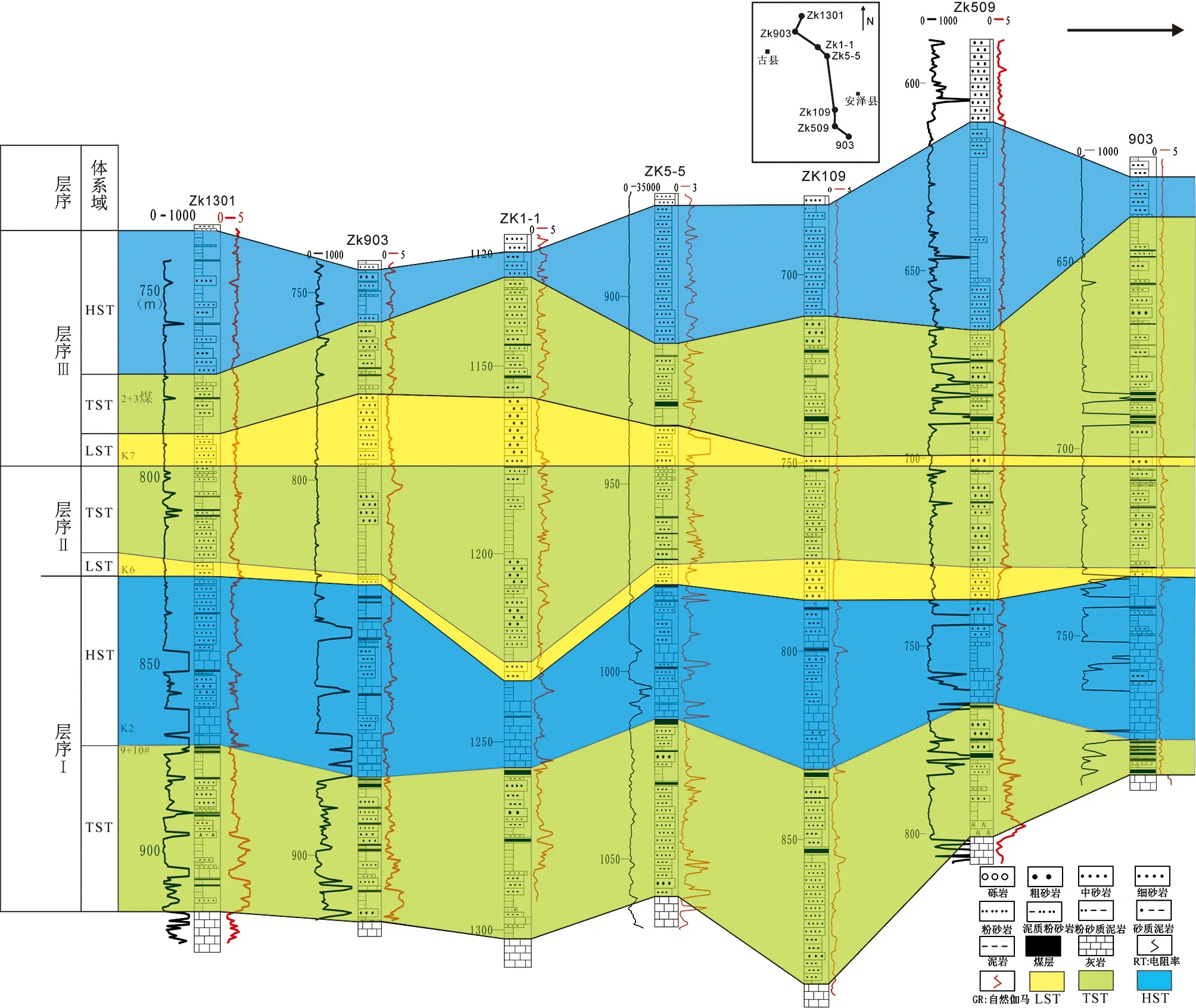

根据以上层序界面识别原则,将研究区划分为3个三级层序(图4)。

3.2 层序Ⅰ特征

层序Ⅰ发育海侵体系域和高位体系域,相当于太原组中下部地层及本溪组,层序顶界面为层序Ⅱ底界面,层序底界面为本溪组底部。主要发育障壁-滨外陆棚沉积体系,层序Ⅰ最大海泛面位于太原组下部庙沟灰岩底界面,庙沟灰岩在全区稳定展布,厚度2.0~15.0m,平均厚度8.4m,反映了大规模海侵沉积。海侵体系域沉积了全区稳定分布的沼泽相煤层、澙湖相泥岩,岩性主要为中细砂岩、泥岩、炭质泥岩及煤层,其中,9号、10号、11号煤层为全区主要可采煤层,主采煤层发育于最大海泛面的附近。高位体系域发育庙沟灰岩、毛儿沟灰岩、斜道灰岩、东大窑灰岩等4套稳定展布的海相灰岩,构成多个海侵-海退旋回层[12],同时沉积了障壁-澙湖相煤层、泥岩,发育多层煤层及煤线。

3.3 层序Ⅱ特征

层序Ⅱ发育低位体系域、湖侵体系域,相当于太原组上部地层, 层序顶界面为山西组北沙沟砂岩的底部地层,底界面为太原组七里沟砂岩底。初始湖泛面位于七里沟砂岩之上的泥岩、粉砂岩的底部。低位体系域岩性为灰色细砂岩、粉砂岩为主,主要为三角洲平原。低位体系域分布不稳定,一般厚度1.3~6.3m,平均厚度2.8m,总体厚度趋势表现为南北两端薄,中部厚,最厚的地区分布在ZK5—5至ZK5—9之间。低位体系域不发育煤层。

图4 研究区含煤岩系层序地层对比Figure 4 Study area coal-bearing strata sequence stratigraphic correlation

层序Ⅱ湖侵体系域岩性以细砂岩、粉砂岩、泥岩为主,沉积环境为三角洲前缘亚相,湖侵体系域厚度介于15.3~29.5m(图4),沉积中心位于ZK1-1附近,局部发育煤线。

3.4 层序Ⅲ特征

层序Ⅲ发育低位体系域、湖侵体系域和高位体系域,相当于山西组,层序底为北岔沟砂岩底部,顶为骆驼脖子砂岩底部。初始湖泛面位于稳定展布的北岔沟砂岩之上的泥岩、粉砂岩的底部。低位体系域岩性以中粗砂岩、细砂岩为主,含泥砾和植物化石,底部发育冲刷面,主要为三角洲平原亚相分流河道下切充填形成的下切谷沉积,低位体系域地层厚度2.0~15.0m,厚度从西北向东南减薄,低位体系域聚煤作用差,几乎不发育煤层。

层序Ⅲ最大湖泛面位于2号煤层之上一套分流河道砂岩的底面,为湖侵向正常湖退的转折点。高位体系域岩性以粗砂岩、粉砂岩、泥岩及煤层为主,泥岩中常含植物化石、黄铁矿,主要为三角洲平原分流间湾、分流河道及天然堤沉积。高位体系域地层厚度介于3.9~32.8m,南北厚中间薄,最厚的区域位于ZK509附近(图4)。高位体系域聚煤作用较差,仅在局部地区发育薄煤线。

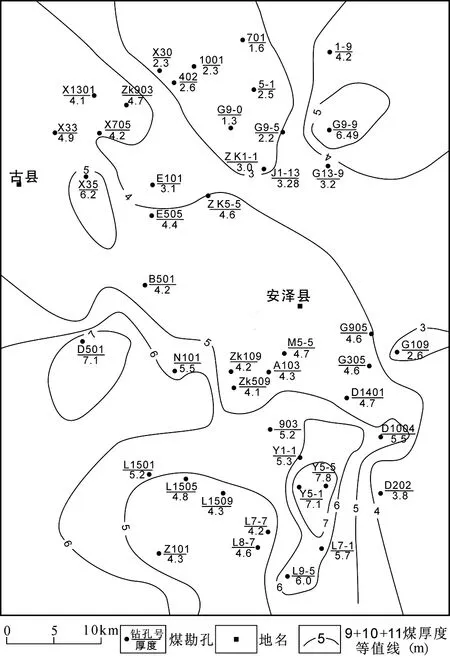

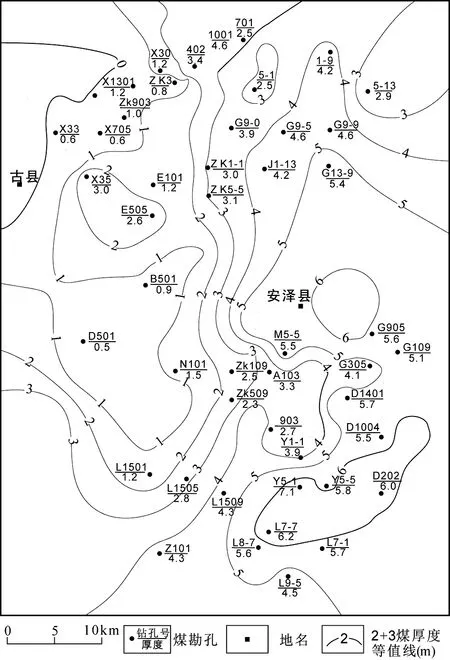

3.5 层序格架下煤层分布特征

通过统计区内45口煤田钻孔绘制了各层序主力煤层厚度等值线图,层序Ⅰ发育的主采煤层为9+10+11号煤层, 煤层厚度介于0.6~9.1m, 平均厚度4.8m,研究区内煤层厚度西南厚、北东薄,聚煤中心位于西南部(图5)。层序Ⅲ中发育的主采煤层为2+3煤,厚度介于0~7m,平均厚度3.2m,煤层厚度由西北向东南方向逐渐增厚,煤厚最薄的区域位于研究区的西北部,煤层尖灭,煤层最厚的区域位于研究区的东南部ZK1-1附近(图6)。

图5 研究区层序Ⅰ主采煤层厚度等值线图Figure 5 Study area sequence I main mineablecoal seam isopach map

图6 研究区层序Ⅲ主采煤层厚度等值线图Figure 6 Study area sequence III main mineablecoal seam isopach map

4 层序地层格架下煤层聚集规律

以往的研究表明河流—三角洲、障壁-滨外陆棚等沉积环境中都可以形成具有经济价值的厚煤层“泥炭的堆积和保存需要足够高的水位以覆盖正在腐烂的植物并阻止其被氧化,同时水位又要足够低以确保活着的植物不被淹死”[12,18-19]。当可容空间增加速率与泥炭堆积速率相平衡或稍微超过泥炭堆积速率,且维持时间长时,厚煤层才会形成[20]。聚煤作用是可容空间增长速率和泥炭堆积速率双重因素综合作用的结果[21]。

研究区层序Ⅰ、层序Ⅱ, 煤层厚度大,聚煤作用强。从同一层序不同体系域煤层分布看,煤层主要发育于海(湖)侵体系域,在低位体系域发育较差。对于层序Ⅰ中的滨浅湖环境,凹陷沉降速率较大,可容空间增加较快,湖侵体系域的早期、中期可容空间的增加速率可能与泥炭堆积速率平衡,从而形成厚度较大的煤层,该地区煤层主要形成于湖侵体系域的初始湖泛面附近。

层序Ⅰ中发育的9+10+11号煤层成煤环境主要为滨外陆棚以及障壁-潟湖沉积体系,煤层形成于海侵体系域末期即最大海泛面附近。其厚度大小取决于最大海泛面形成时间的长短,时间越长煤层越厚[18],研究区在这一时期,气候适宜,有利于大量植物生长,较高的泥炭堆积速率和较高的可容空间速率相平衡,从而形成厚煤层。

层序Ⅲ中3号煤层主要形成于以河流作用为主的下三角洲平原分流间湾环境,并形成于湖侵体系域中,湖侵体系域的早期、中期可容空间的增加速率与泥炭堆积速率平衡,从而形成厚度较大的煤层,该地区煤层主要形成于湖侵体系域的初始湖泛面附近。

5 结论

(1)研究区主要发育三角洲平原相、三角洲前缘相、障壁-滨外陆棚沉积体系,煤层主要为三角洲平原分流间湾、泥炭沼泽和障壁-滨外陆棚泥炭沼泽、澙湖相淤泥沼泽化而成。

(2)在沁水盆地石炭-二叠纪含煤岩系中识别出3种层序界面:不整合面、下切谷冲刷面和沉积体系转换面,分出3个三级层序,进一步划分出低位、海(湖)侵及高位体系域。层序Ⅰ、层序Ⅲ中发育厚度稳定的可采煤层。

(3)研究区障壁-滨外陆棚环境下煤层在层序地层格架中位于最大海泛面附近,较高的泥炭堆积速率与较高的可容空间增加速率相平衡,形成9+10+11号厚煤层。三角洲平原环境下煤层位于湖侵体系域早中期,尤其在初始湖泛面附近,泥炭堆积速率与可容空间增加速率相平衡,形成2+3号厚煤层。

——田同旭《沁水史话三种》述评

——《沁水历代名家文存》代前言