丽江市黑龙潭地区水文地质条件分析

雷风平,王锦国,赵燕容,陈长生,黄 华,周 云

(1.河海大学地球科学与工程学院,南京 210098; 2.长江三峡勘测研究院有限公司(武汉),武汉 430010)

自然条件改变会影响当地地下水资源的天然平衡状态,大规模开发利用地下水资源更会引起水资源短缺[1-2]。位于丽江市玉泉公园的重要景观黑龙潭泉群,近年来由于降水减少及供水开采,多次出现涌水量减少甚至断流的现象。2013年曾通过清溪、拉市海、文海水库等水源引水以维持景区正常运营。目前,急需开展保泉措施恢复黑龙潭泉群自然出流的面貌[3-4]。查明该地区的水文地质条件可以为“云南省丽江市黑龙潭保泉工程”的实施提供重要资料。

1 研究区概况

丽江市地处中国西南横断山区,属高原型西南季风气候,气候垂直分布明显,年平均气温在12.6~19.8℃。年均降雨量为910~1 040mm,5~10月为雨季,降雨量占全年的85%以上,且集中于7、8月。区内大部分地区冬暖夏凉,年温差小,但昼夜温差较大。研究区周边主要河流有黑白水河、文化河、三束河等。

本次研究涉及的九子海―黑龙潭研究区位于丽江盆地东北部,总面积约320km2。区内总体为高原山区地貌,山体走向为北北西-北北东向,地势呈北高南低;山体间分布有九子海、腊日光、古都塘、红水塘等大型溶蚀洼地,其中九子海洼地面积最大且位于研究区的中部。

2 研究区水文地质背景

2.1 地层岩性

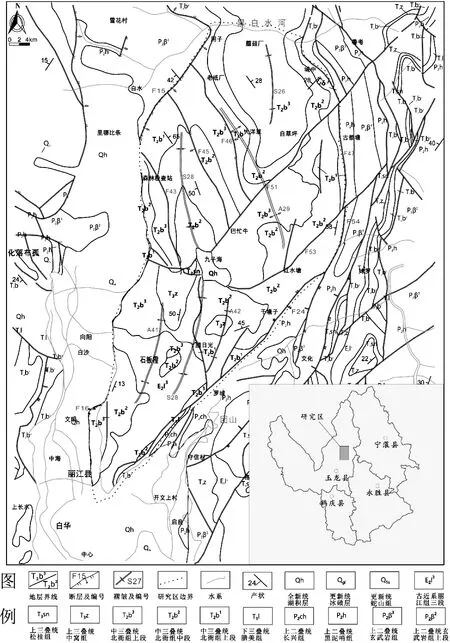

研究区出露的从老到新依次为二叠系上统玄武岩组(P2β)、黑泥哨组(P2h)、长兴组(P2ch),三叠系下统腊美组(T1l)、中统北衙组(T2b)、上统中窝组(T3z)、松桂组(T3sn),古近系丽江组(E2l)以及第四系(Q)等。本区岩溶发育强烈的层状灰岩、白云质灰岩及钙质角砾岩,分布广泛;岩溶中等发育的厚层状灰岩、白云质灰岩和夹碎屑岩的灰岩呈条带状分布。北衙组中段、上段是研究区内最主要的强透水性岩溶化地层,垂向上分布有近1 000m且大面积出露,地层在空间上连续性较好,该地区的岩溶发育主要基于上述地层。丽江组和长兴组也属于区内的岩溶化地层。弱透水及相对隔水岩层主要有北衙组下段下部(T2b1-1)钙质页岩、砂页岩,三叠系腊美组(T1l)砂岩、泥岩,以及黑泥哨组(P2h)砂岩、页岩,研究区内出露较少。地层的出露情况(图1)和地层厚度反映了岩溶发育强度及深度整体具有由北往南、由东往西逐步加强的趋势。不同的岩性分布和组合造成了研究区内赋存地下水的差异,详见表1。

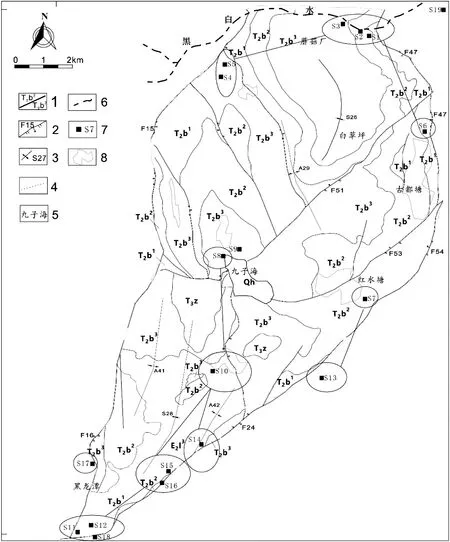

图1 研究区地质概况Figure 1 Study area geological outline

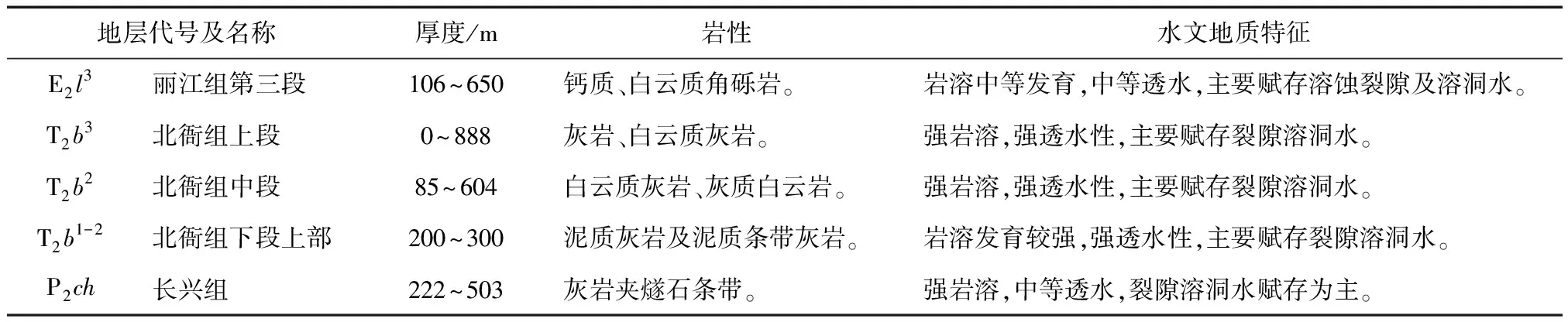

地层代号及名称厚度/m岩性水文地质特征E2l3丽江组第三段106~650钙质、白云质角砾岩。岩溶中等发育,中等透水,主要赋存溶蚀裂隙及溶洞水。T2b3北衙组上段0~888灰岩、白云质灰岩。强岩溶,强透水性,主要赋存裂隙溶洞水。T2b2北衙组中段85~604白云质灰岩、灰质白云岩。强岩溶,强透水性,主要赋存裂隙溶洞水。T2b1-2北衙组下段上部200~300泥质灰岩及泥质条带灰岩。岩溶发育较强,强透水性,主要赋存裂隙溶洞水。P2ch长兴组222~503灰岩夹燧石条带。强岩溶,中等透水,裂隙溶洞水赋存为主。

2.2 地质构造

研究区位于扬子准地台西部丽江台缘拗带内,三级构造单元属鹤庆—洱海台褶束。区内历经多期构造运动,形成了复杂的构造格局,断裂、褶皱发育,其中断裂占优势,褶皱的空间展布又受到断裂的约束,详见图1。研究区局部岩体完整性较差,有利于岩溶发育。本区及周围的岩溶发育主要受九子海环状构造的控制,一些重要的断裂和褶皱则进一步影响了局部的岩溶发育。

区内的断裂主要为近南北向的压性、扭性断裂。其中F16断层北起大具南至丽江,展布于玉龙雪山东麓和丽江盆地边缘,在垂直断层面方向相对隔水,顺断层面方向中等透水。F24断层北起麻噶罗,向南西延伸至金山附近,延伸长度约为20km,属陡倾角压扭性断裂,在垂直断层面方向相对隔水,顺断层面方向中等透水。位于研究区边界的F15、F47、F54断裂均具有相对隔水的性质。区内的F51断裂属弱透水断裂带,F53断裂属中—强透水断裂带,其余小型断裂对水文地质条件影响较小。

褶皱构造决定着岩层的分布及产状,也决定着各不同部位构造裂隙的发育分布情况,从而影响岩溶的发育[5-6]。研究区内主要分布九子海复向斜、白浪花向斜、东巴谷复背斜、腊日光背斜、巴忙牛背斜等褶皱构造。九子海复向斜(S28)分布于研究区中部的九子海至西南部的黑龙潭一线,轴长约14km,是重要的蓄水构造,该复向斜中岩溶漏斗、落水洞呈串珠状密集分布,发育方向呈近南北向、北东南西向,有利于大气降水和季节性溪流补给地下水。白浪花向斜(S26)分布于白草坪—蘑菇厂一带,是北部的重要蓄水构造,核部为三叠系北衙组厚层灰岩,岩体较为完整,整体地势较高,靠近北部黑白水河处高程骤降形成陡坡。巴忙牛背斜(A29)分布于大洋草―巴忙牛—海落沟一线,核部地层透水性差。东巴谷背斜(A41)分布于东巴谷—清溪水库一线。腊日光背斜(A42)分布于腊日光—甘泽泉一线。上述几大褶皱共同控制了研究区地下流场的基本形态。

3 泉点实地调查

2017年7~8月,本文第一作者所在的河海大学水文地质课题组前往研究区及周边调查当地的泉点,测定相关理化参数,并采集了水样(表2)。作为地下水天然露头,泉的性质能提供重要的水文地质信息[7]。根据实际调查获悉研究区内及周边地区的泉点分布,分析泉水成因和地下集水空间的特点[8]。在岩性和地质构造的共同作用之下,研究区及周边出露大量岩溶泉,且总体分布在岩溶洼地的边缘或附近区域。研究区内绝大多数泉为下降泉,受断裂带阻水作用或强烈风化剥蚀作用在地形突变处出露。黑龙潭泉群主要出露于九子海复向斜南部扬起端西缘,受F16断层阻水作用,散布多个泉点;白浪花泉群主要出露于白浪花向斜北部扬起端,主要沿放射性张裂面发育大泉并从山体向外溢流;古城区泉群和东部边界泉群分别在古城区和东部边界小范围密集出露,流量相对较小。还有一些流量比较大的泉点出露在北衙组、丽江组和长兴组中。根据研究区泉点的位置、向斜构造的展布特征以及岩溶化地层的厚度,推测白浪花向斜和九子海复向斜均存在大型地下蓄水空间,地下水主要向周边的泉点排泄。从泉点的分布和出露情况来看,位于中部的巴忙牛背斜附近地层恰好分隔了南北两大蓄水构造,使得地下水分别向南北流动。

4 地下水水质调查及分析

4.1 地下水水质调查

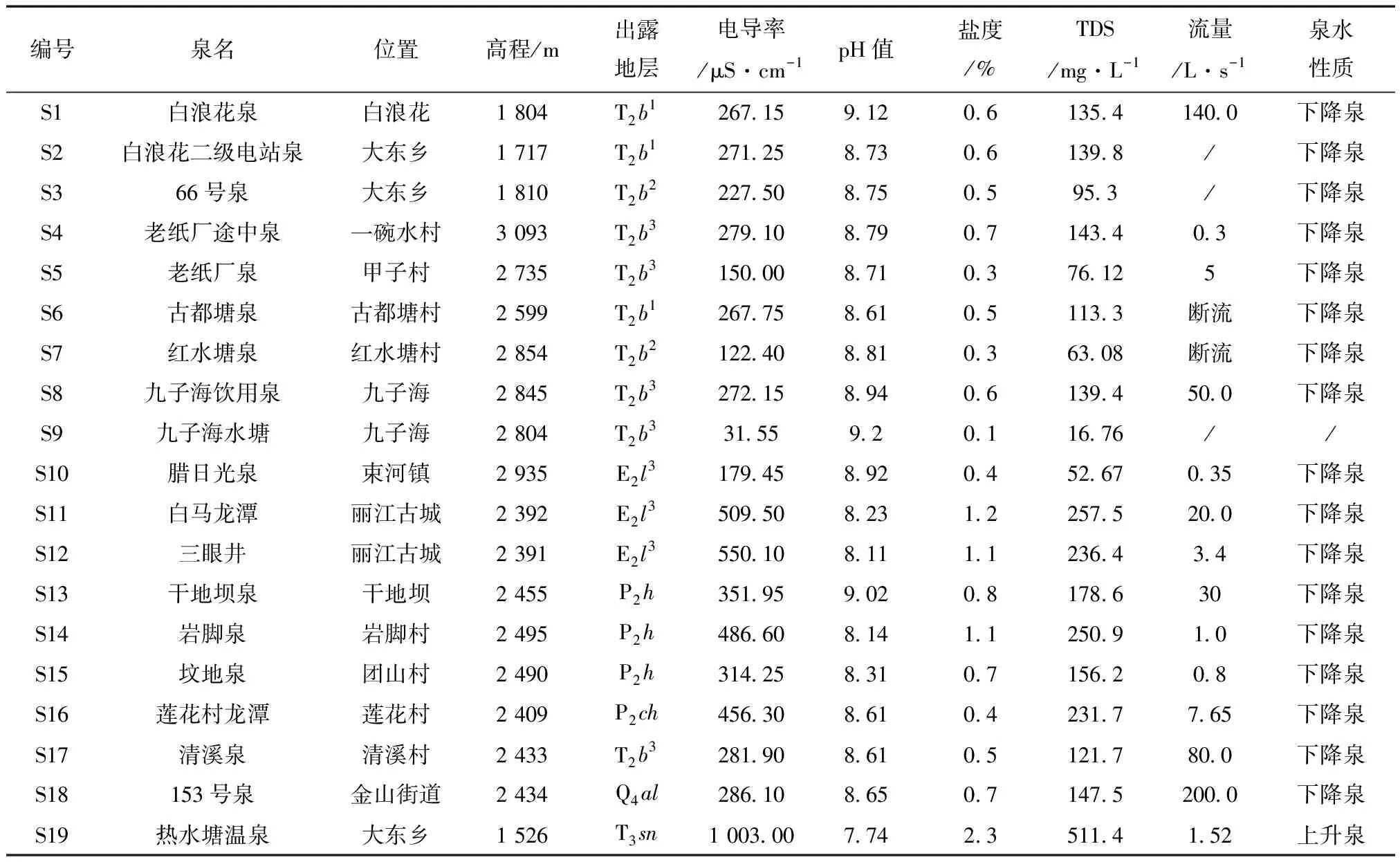

表2中古都塘水样取自原泉点附近揭穿灰岩含水层的矿井,红水塘水样取自原泉点附近岩体裂隙溢流处。研究区为典型的碳酸盐岩分布区,地下水水化学类型较为简单,以重碳酸钙和重碳酸钙镁型为主。研究区范围内岩溶地下水水质优良,无色、无味、无嗅、透明,地下水水温在11~20℃,pH值在7.74~9.2。绝大部分取样点导电性差,盐度低,TDS值均小于260mg/L。热水塘温泉所富含的矿物质和微量元素使得电导率、盐度和TDS指标都远超过其他取样点。

表2 地下水水质调查记录

同一个水文地质单元中的地下水具有相近的补给来源和赋存条件,物理化学成分接近。由表2可以看出,黑白水河沿线出露的白浪花泉、白浪花二级电站泉、66号泉,高程接近,电导率、盐度和pH也比较接近,推测具有统一的补给源,但各泉点位于不同的地层又导致了TDS值略有差异。清溪泉、白马龙潭、三眼井、干地坝泉、岩脚泉、坟地泉、莲花村龙潭、153号泉等西南部、东部边界泉的高程也比较接近,但是电导率、TDS值差异大,可能是由于地下水径流条件存在差异。其中白马龙潭、三眼井、莲花村龙潭和岩脚泉的水样中TDS值较高,是因为这几处泉点地下水流经居民区,受生活用水污染影响较大。在进行水质调查期间,通过实地走访泉点附近居民,得知各泉点之间流量差异大但多年变化小。流量较大的泉或位于强岩溶化地层如清溪泉和九子海饮用泉,或出露高程较低如白浪花泉、白马龙潭和153号泉。老纸厂途中泉和腊日光泉的流量很小是由于出露高程高,地下水不易流出地表。

4.2 泉点相关性聚类分析

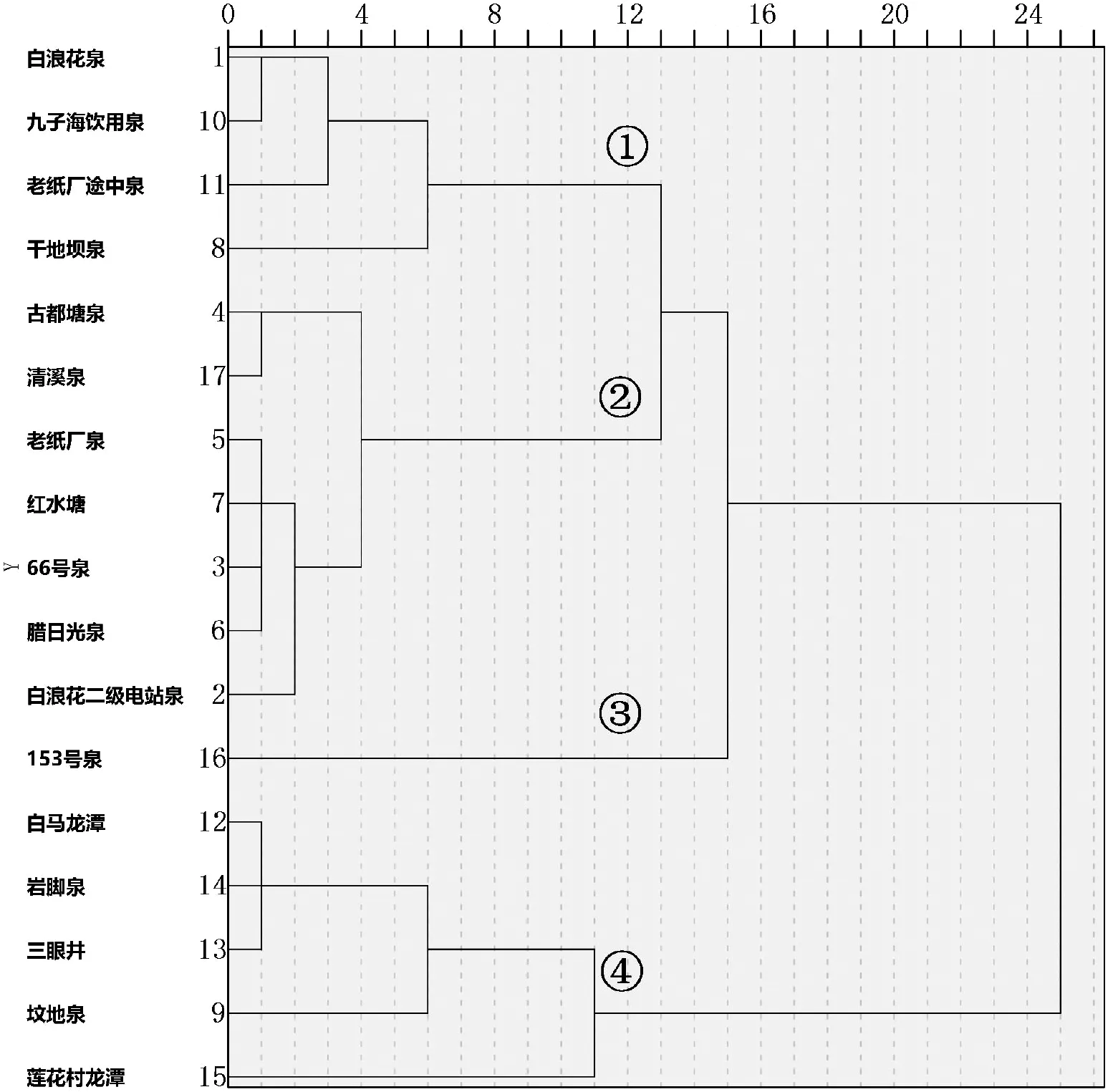

对水样进行聚类分析是利用数学方法研究和处理各水样之间的亲疏关系,按照水样相似度的大小,把这些样品分类聚合。具有相似的化学成分且位置相近的地下水样品之间具有较为密切的水力联系,常处在相同的地下水系统中。地下水物理化学特性从侧面反映了地下水的联系,有助于查明水文地质条件[9-10]。

热水塘温泉具有高温、高电导率、高矿化度的特点,属深钻孔揭露的深部裂隙水,与其它泉点有明显差别,故该水样单独分类不参与聚类分析。九子海水塘属于直接接受降雨补给的地表水,故该处水样不参与聚类分析。

选取了电导率值、盐度、pH、TDS含量作为分类的研究指标,利用SPSS软件进行层次聚类分析,将17组样本的数据进行Zscore标准化处理后,采用夹角余弦值和平均组间联接的聚类结果符合实际需要。当并类距离取11时,17组样本共分为4类,具体分类组合见图2。由于取样是在当地时间的雨季进行,降水的影响会使分类结果,但基本能反映地下水之间的联系。其中第①大类包括了白浪花泉、九子海饮用泉、老纸厂途中泉和干地坝泉,能反映白浪花向斜内的老纸厂途中泉与白浪花泉、九子海饮用泉存在水力联系, 而干地坝泉靠近研究区东部的断层边界,归入此类则不太合理。第②大类包括了古都塘泉、清溪泉、老纸厂泉、红水塘、66号泉、腊日光泉和白浪花二级电站泉,从泉水出露地层和高程来看,清溪泉、腊日光泉的归入不合理,其余的5处泉水出露点都在北衙组中,其地下水化学成分比较接近。但是古都塘样本靠近当地的铁矿区, 红水塘的取样位置偏离泉水实际出露点且受土壤成分的影响较大,这些因素也会影响上述样本的归类结果。153号泉独自成为第③大类,该泉点位于F24断层的上盘,出露于第四系覆盖下的北衙组上段,水化学成分受第四纪地层影响比较大。第④大类主要为古城区泉点和东部F24断层下盘出露泉点,总体属于研究区南部的地质单元中,存在水力联系。由于现场测定的地下水化学成分种类和精度有限,且地下水化学成分的影响因素比较复杂[7],所以对样品补充了氢氧同位素分析。

图2 水化学聚类分析谱系Figure 2 Hydrochemical clustering analysis spectrums

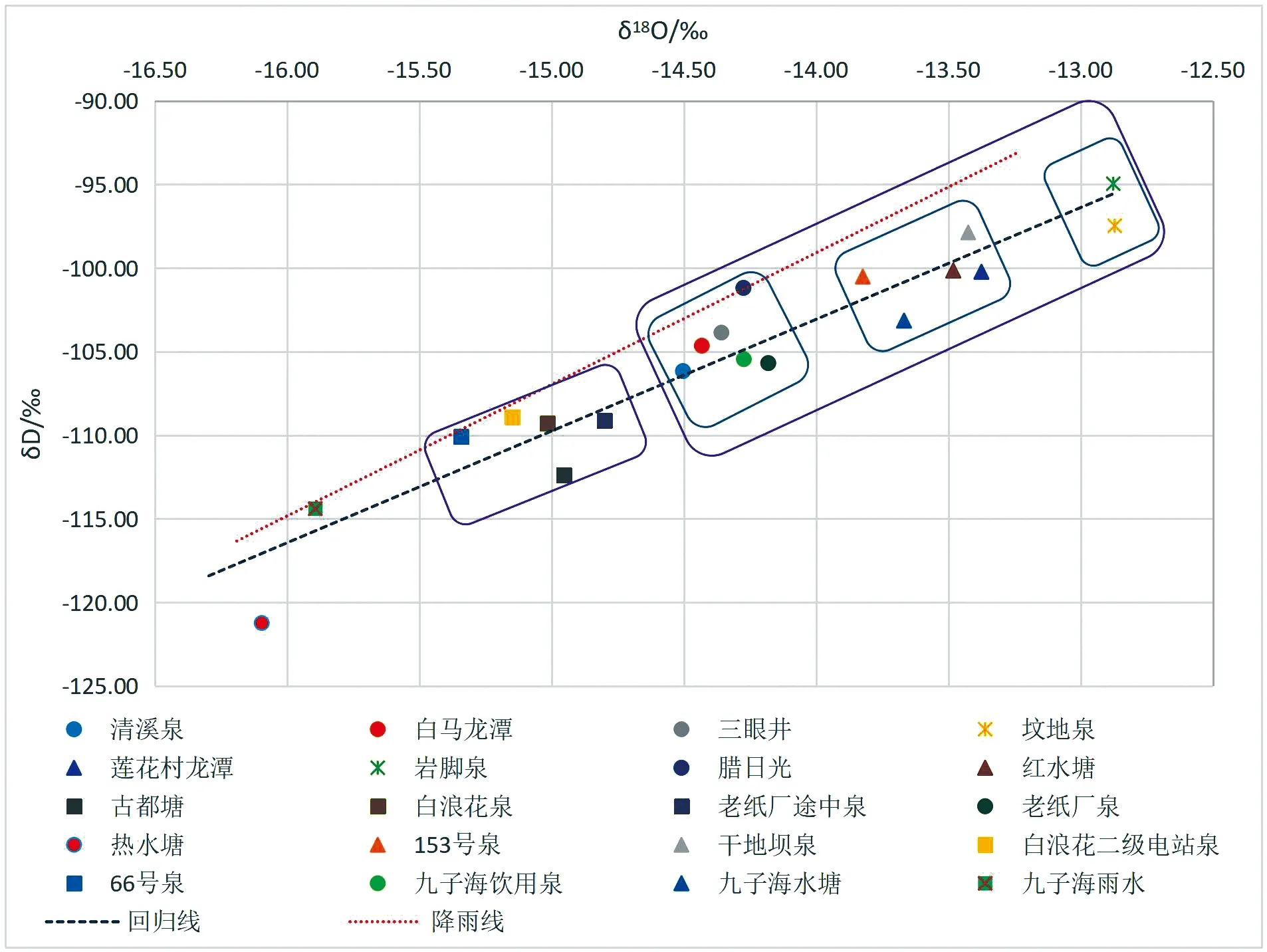

图3 水样δD-δ18O关系对比Figure 3 Water sampleδD-δ18O comparison and contrast

4.3 地下水同位素分析

氢氧同位素是水的直接组成成分,随水的运移而移动。本文第一作者所在的课题组对泉点进行调查时采集了水样,并委托河海大学使用LGR同位素分析仪对水样进行了氢氧同位素分析(图3)。本文采用的大气降水线方程为[11]:

δD=7.87δ18O+11.09 (R2=0.961 7)

从图3可以看出,所有泉点水样同位素均落在了降雨线附近或下方,所有泉点的回归线与降雨线较为接近,表明这些泉点水样来自于降雨的补给,但是不同取样点的地下水同位素值δ18O存在较大差异,揭示了不同的赋存空间和循环条件对地下水的影响[12-13]。从图3来看,热水塘具有独立的补给来源;白浪花泉、白浪花二级电站泉、66号泉、古都塘泉、老纸厂途中泉属于同一个大的泉域;其他泉点属于另一个大的泉域。根据同位素分析结果又可进一步划分。清溪泉、白马龙潭、三眼井、腊日光、九子海饮用泉为同一补给来源;莲花村龙潭、干地坝泉、红水塘泉、153号泉的补给来源相近;坟地泉和岩脚泉具有相近的补给来源。

综合上述分析可知,研究区内大致可分为南北两大泉域,对应于九子海复向斜和白浪花向斜两大蓄水构造,泉域内的泉点存在水力联系。按照补给来源可以对泉点进一步分类, 并在图4中标出泉点间的联系。泉点实地调查的结果表明,位于中部的巴忙牛背斜附近地层的隔水作用使得地下水分别向南北流动,进一步可以判别以下径流通道。由北向南的九子海饮用泉(S8)→腊日光泉(S10)→坟地泉(S15))→白马龙潭(S11)的地下水径流通道是存在的,类似的还有由北向南的红水塘泉(S7)→干地坝泉(S13)的径流通道。北部泉域中也有古都塘泉(S6)和老纸厂途中泉(S4)从东西两侧分别流向白浪花泉(S1)、白浪花二级电站泉(S2)以及66号泉(S3)处的排泄基准面的径流通道。

1-地层界线及代号;2-断层及编号;3-褶皱及编号;4-研究区边界;5-地名;6-水系;7-泉点及编号;8-溶蚀洼地图4 泉点分布及划分示意Figure 4 A schematic diagram of spring distributions and partitioning

5 结论

1)实地调查、水化学聚类分析和同位素分析等手段综合使用,共同论证了主要岩溶泉的主要成因、补给来源和各泉点之间的水力联系,加深了对研究区地质结构特点和水文地质条件的认识。

2)实际调查发现主要岩溶大泉是由于地形切割至岩溶含水层后使得地下水出露于地表,被切穿的地层有三叠系北衙组及古近系丽江组等,受到出露高程和径流条件的影响,各泉点的流量差异较大,同时物理化学性质也有所区别。

3)研究区内水质良好,氢氧同位素分析的结果表明地下水的来源主要是大气降水。根据水质调查、聚类分析和同位素分析对相关泉点进行分类,划分区内地下水的水力联系,为进一步定量地研究地下水资源的赋存和补给径流排泄关系提供参考。