2013—2017年欧盟食品和饲料快速预警系统对华食品通报实证分析

元延芳,陈 慧

(国家食品药品监督管理总局高级研修学院,北京 100073)

0 引言

欧盟食品和饲料快速预警系统(Rapid Alert System for Food and Feed,RASFF)是欧盟委员会依据2002年1月颁布的EC (No) 178/2002号法规(General Principles and Requirements of Food Law)建立的食品安全快速反应机制[1]。当RASFF系统成员获知食品中存在严重健康风险信息时,必须立即通过RASFF向欧盟委员会通报,欧盟委员会经过分析判断后,会将通报传递至系统内的所有成员,如果通报的产品已经出口至非RASFF成员国家(第三国),或者通报产品为第三国生产,欧盟委员会必须向该国通报,以使其采取适当的措施[2]。因此,RASFF不仅是欧盟食品安全监管体系的重要组成部分,也为非欧盟国家出口食品安全提供了重要参考。RASFF成员国都设有全天24小时运作的专职机构来保证通报信息可以在最短的时间内发送、接收和回应[1]。RASFF坚持每周发布一期通报,每年发布一次年度报告。根据通报风险的严重性极及产品在市场的分布情况,可以将通报分成三类:禁止入境通报、预警通报和信息通报[2]。RASFF数据已经成为国内外学者开展风险分析研究的重要参考依据[3-5]。

中国是欧盟的第四大非欧盟食品出口国[6],加强对RASFF对华通报的跟踪、研判、预警、评议对完善中国食品监管体系,帮助企业规避风险,提升中国出口产品质量,提高国际市场竞争力有着极为重要的意义。部分文章选择了2012[7,8]2013[9,10]、2014[11]、2015[12]、2016[3]年的RASFF对华通报情况进行了简要分析,未形成阶段性、系统性数据趋势分析;部分文章分析了2004—2010年[13]2008—2012[14]2002—2012年[15]年RASFF对华通报的特点和趋势,尚未见对近五年RASFF对华通报情况分析的报道,本文对2013~2017年RASFF对华通报数据[16]进行分析,期望为研究中国出口食品的风险类别、变化趋势,以及进一步做好食品安全监管工作做参考。

1 通报情况分析

1.1 通报整体情况

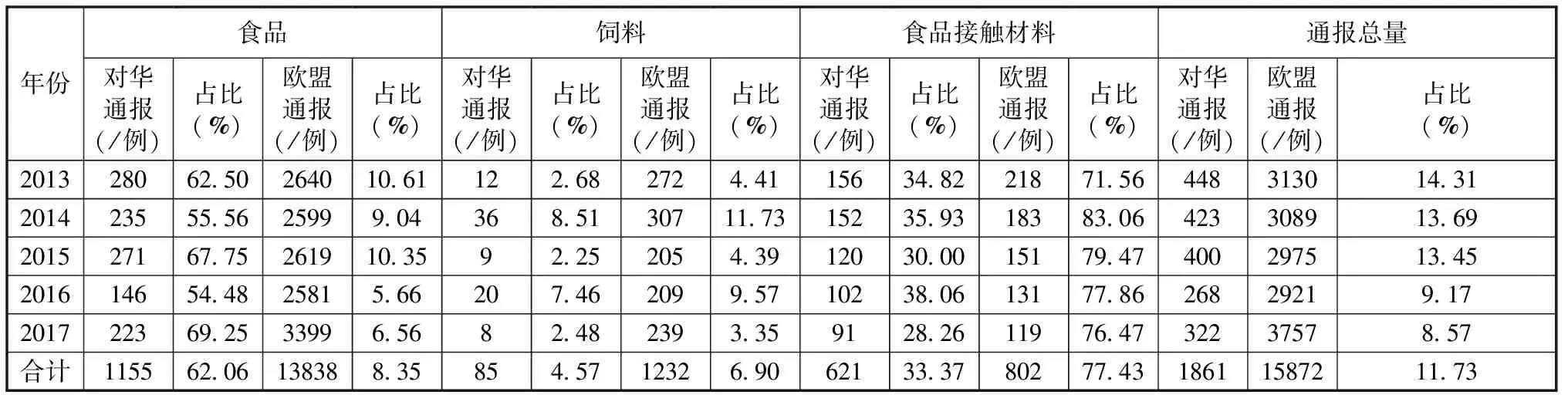

RASFF主要针对食品、食品接触材料以及饲料三类产品进行通报。如表1所示,2013—2017年对华通报中,食品类通报占比62.06%,食品接触材料和饲料产品通报分别占比33.37%、4.57%,因此,食品类通报是造成RASFF对华通报的主要原因,其次是食品接触材料、饲料。五年来RASFF通报量由3130增加为3757,增加了20.03%,但对华通报数量由448下降为322,下降了28.13%,下降显著,且RASFF对华通报量占欧盟通报总量的比值也呈现逐年下降趋势,由14.31%下降到8.57%;进一步分析发现RASFF对华食品通告由280例下降到223例,占欧盟食品通报总量比例由10.61%下降到6.56%。

表1 2013—2017年RASFF对华通报分析

数据来源:RASFF数据库,https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1,下同。

1.2 通报类型

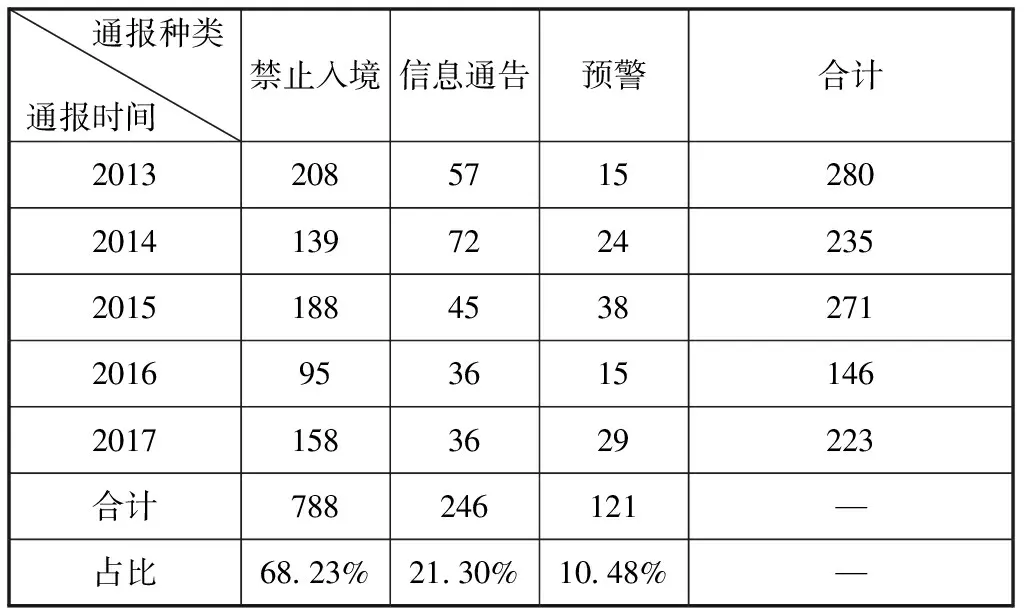

由表2可知,2013—2017年,RASFF对华食品通报中,禁止入境通报仍然是主要的通报类型,占整体通报的68.23%,其次是信息通报占比为21.30%;预警通报占比10.48%。

表2 RASFF对华食品通报类型 (2013—2017年)

1.3 通报国家

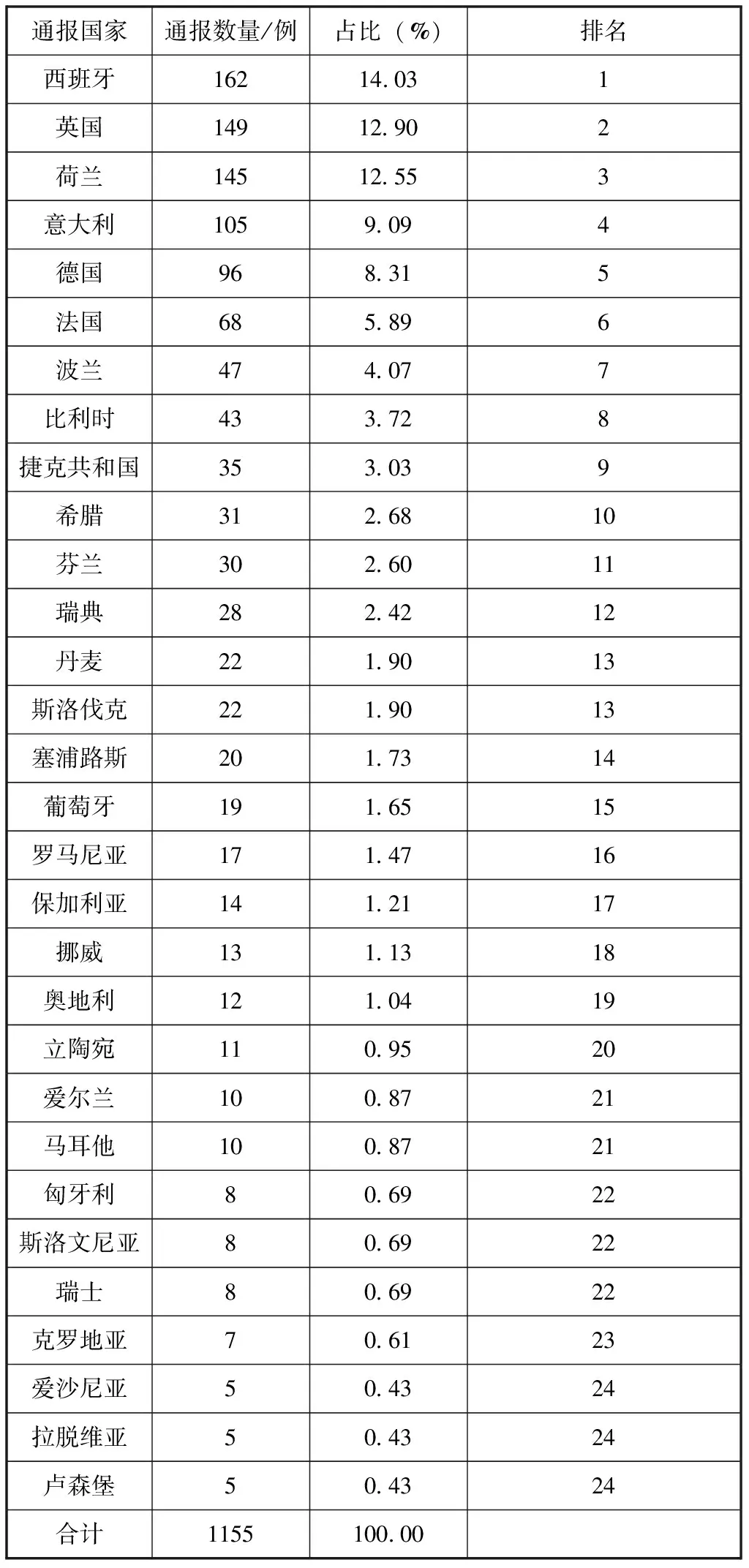

如表3所示,RASFF数据显示2013—2017年,对中国出口食品进行通报的国家有30个,排名前5位的国家分别为西班牙、英国、荷兰、意大利、德国,占同期对华食品通报总数的56.88%。

1.4 食品种类

由表4可知,五年来RASFF对华通报种类最多的前五大类食品依次为坚果、坚果产品和种子,水果和蔬菜,可可和可可制剂、咖啡和茶,营养食品、食品补充剂、强化食品,谷物和烘焙产品,占对华食品通报总量的比值分别为34.63%、13.33%、9.44%、9.18%、6.49%,合计73.07%。

苗天顺等[14]发现2008—2012年RASFF对华食品通报中,数量最多的前五大类食品为坚果及种子类(105例/年)、谷类和烘焙产品(51例/年)、水果和蔬菜(37例/年)、疗效食品(营养食品、食品补充剂、强化食品)(23例/年)、鱼类及其制品(20例/年)。

对比研究结果发现,坚果及种子类产品、水果蔬菜、营养食品、食品补充剂、强化食品始终位于前列,10年来,始终是RASFF对华通报量较多的食品种类。除可可和可可制剂、咖啡和茶的通报量由2008—2012年的平均15例/年上升到2013—2017年的平均21.8例/年,取代了鱼类及其制品进入通报量较多的前五类产品外,其他四类产品年均通报量均呈现下降趋势。分析2013—2017年可可和可可制剂、咖啡和茶类的109例通报,主要表现为茶叶类产品农残超标。分析其主要原因有三个方面:一是近年来欧盟频繁提升茶叶农残标准,而中国相应的茶叶检测标准偏低;二是欧盟对境内茶叶和进口茶叶采用两套标准,设置贸易技术壁垒(Technical Barriers to Trade,TBT),保护本土企业;三是国内的茶产业整体工业化水平不高,产品品质得不到保障。

表3 2013—2017年RASFF对华食品通报国家分析

表4 2013—2017年RASFF对华通报食品种类分析

1.5 食品危害分析

RASFF系统将引发通报的食品安全风险分为25类,不同危害导致的通报类型不同。五年来,RASFF对华通报平均数量最多的五类危害是霉菌毒素、农药残留、掺假欺诈、食品组分以及食品添加剂和调味剂。

(1)霉菌毒素。由霉菌毒素引起的通报共338例,占欧盟对华食品通报总量的29.26%,是欧盟对华食品通报中的第一大类危害。该类通报涉及产品4类,其中,坚果、坚果制品和种子327例(占比96.74%),草药和香料8例,谷物和烘焙产品2例,营养食品、食品补充剂、强化食品1例。在主要通报的坚果、坚果制品和种子类产品中,有325例是由于黄曲霉毒素B1和黄曲霉毒素总量超标,此外有10例赭曲霉毒素超标;2例脱氧雪腐镰刀菌烯醇超标。由此得出,出口欧盟的坚果、坚果制品和种子中真菌毒素污染严重是造成该类通报的主要原因。进一步分析数据显示,2013年、2014年霉菌毒素类通报占对华食品通报比值约20%,近3年有增加趋势,持续维持在36%以上,值得引起关注。

表5 2013—2017年RASFF对华通报食品种类分析

(2)农药残留。由农药残留引起的通报共179例,占欧盟对华食品通报总量的15.50%,是欧盟对华食品通报中的第二类危害因素。该类通报涉及产品7类,其中可可和可可制剂、咖啡和茶98例(占比54.74%),水果和蔬菜72例(占比40.22%),坚果、坚果产品和种子3例,营养食品、食品补充剂、强化食品1例,谷物和烘焙产品1例,药草和香料1例,其他食品3例。可可和可可制剂、咖啡和茶以及水果和蔬菜类产品中农药残留超标是造成该类风险的主要因素。五年来,农药残留类通报占对华食品通报量的比值呈现逐年下降的趋势,由20.00%下降到9.42%,下降显著。

(3)掺假/欺诈。由掺假/欺诈引起的通报共105例,占对华食品总通报量的9.09%,是欧盟对华食品通报中的第三类危害因素,涉及产品14类,其中坚果,坚果制品和种子39例、谷物和烘焙产品19例、头足类动物及其产品8例、鱼和鱼制品8例、即时性菜肴和小吃7例,汤、肉汤、酱汁和调味品5例、鸡蛋和蛋制品3例、牛奶和奶制品2例、酒精饮料1例、可可和可可制剂,咖啡和茶1例、水果和蔬菜1例、药草和香料1例、蜂蜜和蜂王浆1例、其他食品/混合9例。该类风险的主要原因表现为卫生合格证明缺失、过期或伪造;以及缺少相应的产品分析报告。五年来该类通报占对华食品通报的比例位于6.85%~10.67%之间。

(4)食品组分。由组分引起的通报共92例,占对华食品总通报量的7.97%,是欧盟对华食品通报中的第四类危害因素。涉及产品11类,其中营养食品、食品补充剂、强化食品51例(占比55.43%),水果和蔬菜15例(16.30%),谷物和烘焙产品11例(11.96%),非酒精饮料2例,药草和香料2例,鱼和鱼制品1例,可可和可可制剂,咖啡和茶1例,糖果1例,禽肉和禽肉制品1例,即时菜肴和小吃1例,其他食品/混合6例。营养食品、食品补充剂、强化食品类通报的主要原因是未经许可添加药物成分,如减肥产品中添加酚酞或/西布曲明;食品补充剂类产品添加那他拉非、西地那非、伐地那非等。水果和蔬菜类通报的主要原因是海苔产品中碘含量超标;谷物和烘焙产品中均是由于面条、粉丝中铝含量超标。五年来,该类通报占对华食品通报比值呈逐渐下降的趋势,由13.21%下降到2.24%,下降显著。

(5)食品添加剂和调味剂。由食品添加剂和调味剂引起的通报共51例,占对华食品总通报量的4.42%,是欧盟对华食品通报中的第五大类危害因素。涉及水果蔬菜类产品23例(占比45.10%),甜食13例(占比25.49%),鱼和鱼制品3例,营养食品、食品补充剂和强化食品3例,谷物和烘焙产品1例,可可和可可制剂,咖啡和茶1例,甲壳类及其产品1例,草药和香料1例,非酒精饮料1、坚果,坚果产品和种子1,其他食品3例。该类风险通报集中表现为超范围、超限量使用添加剂,例如在水果蔬菜类产品中,未经申报使用亚硫酸盐,或亚硫酸盐含量超标10例;超范围使用色素、甜味剂、防腐剂13例;甜食中有8例是使用了未经授权色素或色素超标,4例使用了未经授权的魔芋和卡拉胶,1例亚硫酸盐超标。五年来该类通报占对华食品通报的比例位于2.86%~7.53%之间。

2 结论

通过对欧盟RASFF数据库近五年数据的研究,可以得到以下结论:

2.1 中国出口食品安全水平呈上升趋势

欧盟认为公示的通报越多,证明监管越有力,成员国预防风险和控制风险就更及时有效[36]。五年来RASFF通报量逐年增加,这表明欧盟及其成员国越来越重视利用RASFF开展食品安全控制工作。RASFF对华通报量以及占其通报总量的比值,特别是对华食品通报量占食品通报总量的比值均呈现下降趋势,表明中国对外出口食品安全水平呈现良好的上升趋势。该结果与国内数据是相吻合的,原国家食品监督管理总局的抽检结果显示,抽检食品合格率由2014年的94.7%上升到2017年的97.6%。这正反映了中国整体食品安全水平呈上升趋势。

2.2 对华通报的食品种类和风险类别较为集中

五年来,RASFF对华食品通报涉及的食品种类和风险类别分布较为集中。从通报产品类别来看,坚果、坚果产品和种子,水果和蔬菜,可可和可可制剂、咖啡和茶,营养食品、食品补充剂、强化食品,谷物和烘焙产品类通报位居前5名,占对华通报总量的73.07%;从通报的食品安全风险类别来看,霉菌毒素、农药残留、掺假欺诈、食品组分以及食品添加剂和调味剂类通报位居前5名,占对华食品通报总量的66.23%。这些产品和风险是中国食品出口企业应当重点关注的对象,也是需要不断提升食品安全水平所努力的方向。

2.3 传统风险和新风险并存,并呈现新的特点

从2013—2017年,霉菌毒素类对华食品通报始终位居第一。李庆鹏等研究2002—2012年RASFF对华食品通报,得出同样结论[15]。一方面与欧盟设定的严格标准相关[14]。欧盟对供人类食用的花生及其制品中B1限量为2μg/kg,且黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2 总量的限量是4μg/kg;目前中国仅有对黄曲霉毒素素B1的限量是20μg/kg,对黄曲霉毒素B2、G1、G2 没有要求。另一方面与企业自身的质量控制体系有关系,花生类产品的晾晒过程、存储条件和运输不当,造成霉菌污染,从而阻碍出口。

此外,研究发现在传统风险之外,还呈现了一些新的特点。①对华食品组分类通报中结果发现,一般的营养素指标不合格占比较少,而保健食品中添加药物成分引起的通报占比较高,是造成该类通报的主要原因之一;②掺杂/欺诈类通报在对华食品通报中排名第3,而这类风险在整个RASFF中较少出现。伪造产品卫生合格证明或产品分析报告类风险,一旦被查出,企业将会被列入黑名单,造成严重损失。2017年欧盟建立了反食品欺诈工作网络(The EU food fraud network),通过与各国加强合作建立国家反食品欺诈联络点,共同应对跨国性食品欺诈行为,这就必然导致一处失信处处失信。企业应高度重视该类风险,针对集中出现的产品卫生证不合格或缺失等问题应积极思考,认真分析欧盟相关规定和要求,提高技术水平,确保产品符合欧盟卫生规定和要求。

3 启示与建议

3.1 客观看待RASFF对华通报,做好出口食品安全监管工作

出口食品安全关乎中国产品质量的世界声誉,也是影响中国食品产业国际化的重要因素。尽管分析结果显示近五年来中国整体出口食品安全水平连续上升,但RASFF对华通报仍占通报总量的11.73%;对华食品通报占同类通报总量的比值为8.35%,始终位于国家排名的前列。这与中国是欧盟第四大出口国,出口体量大有必然的关系,同时也反映了监管的薄弱环节以及企业产品质量控制中存在的一些问题。建议有关部门对欧盟近年来重点关注的产品种类和风险类别加强监管,有针对性地加强对谷物和坚果类制品中真菌毒素的检测,加强对可可和可可制剂、咖啡和茶,水果和蔬菜中农药残留的检测,建立高效快速的检测方法,制定严格标准,规范企业加工、贮藏和运输等各环节,降低食品安全风险。

3.2 抓住大市场综合监管机遇,建立统一、高效的国家食品安全预警体系

RASFF实质上是一个基于信息互通的预警系统,其运行包括信息的收集、提供、传递、评估、发布、跟踪和反馈等,从而促进欧盟成员国之间进行食品安全信息交流。RASFF不仅在各成员国建立了连接点,同时还与WHO建立的国际食品安全当局网络(International Food Safety Authorities Network,INFOSAN)保持着良好的个案分享机制。INFOSAN拥有160个国家的食品安全权威机构的信息,加上RASFF成员国的信息,这就组成了庞大的信息流。2014年RASFF开通了消费者信息通报平台,并按照成员国进行分类,便于消费者及时了解关注欧盟各国的食品安全状况,从而促进了信息流在企业、消费者和监管者之间的交流。长期以来,中国食品相关部门之间数据孤岛问题始终是一个弊端。2018年国务院机构改革,食品监管职能整合到市场监管总局,开启了综合监管模式,这也将有利于整合原来分散在质检、工商、食药的监管信息,打通信息孤岛,建立统一的信息交流平台。同时国家应注意将抽检、监测、检查信息汇总,注重中央和地方数据的沟通,积极打造统一、高效的国家食品安全预警体系。

3.3 科学设定信息通报参数,推进大数据智慧监管模式

RASFF科学规范的数据信息呈现模式,是有效保障食品安全信息在欧盟成员国间沟通交流基础。2009年RASFF系统对通报形式进行了调整,由原来的PDF文档格式的周报转变成XLS格式的事实通报,并可以分类查询,追踪查询通报原因[12]。RASFF平台通告参数包括:产品类别、日期、通知类型、通知依据、相关国家、通知主题、采取措施、分销状态、风险程度判定。统一的信息通报模板推进食品安全风险的信息化管理,一方面便于监管者针对重点风险,集中资源高效防范重点风险;另一方面也方便企业参考案例,避免或降低风险。近年来中国采取了一系列加大信息公开的措施和办法,但是对公开信息的呈现方式,数据的管理和进一步挖掘不够重视。应积极借鉴欧盟监管经验,科学设定信息通报参数,建立统一信息通报模板,推进基于大数据分析的智慧监管。

3.4 加强对欧盟标准的跟进,提高企业主体责任

食品生产经营者是保障食品安全的第一责任人,政府部门职责在于建立和维护法规要求及控制体系的有效执行。近年来欧盟食品监管法规不断更新,如仅2017年欧盟发布了(EU)2017/170及(EU)2017/171条例,修订22种农兽药最大残留限量,加强了对农药残留的监管。欧盟限量标准的变化,是典型的技术性贸易措施。这要求中国要密切关注和解读欧盟食品限量标准变化,加强进出口食品检测和监管体系,构建与国际接轨的食品安全标准体系,加强对出口产品检测,把好出口检验关,提高出口产品质量;另一方面也要分阶段地建立中国的TBT保护体系,及时对欧盟制定和实施针对中国相关的TBT进行交涉,维护中国出口企业在国外的利益;企业作为产品质量安全的主要和第一负责人,应关注RASFF发布的通报信息以及对华通报量较多的国家如西班牙、英国、荷兰、意大利、德国的进口贸易相关政策及预警信息,针对通报量较多的产品种类和风险,主动采取措施,规避风险,不断完善质量管理体系,从源头降低风险,确保产品质量安全。