新议有机化合物中各类常见双键的命名

王朝霞 罗千福

摘要: 各类双键是有机化合物中常见且非常重要的基团,它们的命名无论是在高中还是大学化学教学中都会广泛涉及。基于新发布的《有机化合物命名原则2017》,通过与1980版命名原则的对比,浅析碳碳、碳氧、碳氮、氮氮等双键在相应化合物中命名的变化与新特点,以便有助于广大师生能尽快掌握新的有机化合物命名原则,做新原则积极的传播、使用与践行者。

关键词: 有机化合物命名原则; 母体氢化物; 双键的命名; 特性基团

文章编号: 10056629(2019)4008904中图分类号: G633.8文献标识码: B

有机化合物中常见的双键有碳碳、碳氧、碳氮以及氮氮双键等,无论是在高中还是大学化学教学中都非常重要。随着《有机化合物命名原则2017》的发布,含有此类双键的化合物名称有的已悄然改变[1, 2],这就要求广大教师必须尽快摆脱惯性思维,学习并正确掌握“新原则”,与时俱进,用这一规范的化学语言进行课堂教学、教材编写、论文撰写及学术交流,做“新原则”积极的传播、使用与践行者。事实上,80版原则实行了30多年[3, 4],早已深入人心,新原则替代旧原则是个循序渐进的过程,很难一蹴而就,但是教学就是要不断实践探索,吐故纳新。为此,本文着眼于有机化学教学中几种常见的双键,通过实例详细对比了它们在新旧原则中的异同,相信广大师生只要从中抓住要点,理解新、旧原则间的继承与发展,就可以顺利掌握运用新的原则。

1 碳碳双键在有机化合物中的命名

在我国,无论是中学还是大学的教材,有机化学大多以官能团为主线进行编排。对碳氢化合物而言,碳碳双键一直都被认为是烯烃的官能团。2017底,中国化学会对有机化合物命名原则进行了修订,主要变化有: 以母体氢化物的名称统一处理碳氢化合物和其他杂原子氢化物的命名;以特性基团代替官能团。尽管新原则仍默认“官能团”这一名称,并近似为“特性基团”的俗名,然而,在“特性基团类型的高位(优先)次序”中已经没有碳碳双键,它仅仅作为官能性的基团进行命名。仅含碳、氢两种元素的烃类化合物属于母体氢化物,多以取代法进行命名,其名称由母体氢化物名称与前缀或后缀组成。

1.1 碳碳双键以后缀的形式表达

2017新原则规定: 链状烃类化合物主链的选择取决于链长,与不饱和度无关。这一新的规定,打破了传统的烷烃、烯烃、炔烃等的命名法。在烃类化合物的命名中,碳碳双键如果在主链上,是相应烷烃脱氢产生的,则以后缀的形式表达,将其后缀“烷”改为“烯”,如果还有三键,就改为烯炔,“炔”字在后。当“烯”作为后缀出现时,化合物编号首先保证双键位次组最低,再确保取代基位次组最低。如图1化合物1,主链有5个碳,即“戊”,双键在主链的1号位,后缀为“烯”,正确的名称为3,3二甲基戊1烯。

对含碳碳双键的环状不饱和烃类化合物,命名时将“环某烷”中的后缀“烷”改为“烯”即可,如3甲基环己烯,环庚1,3二烯等。

与80版原则相比,新版原则在名称的书写上有两点很明显变化[5~7]: (1)表示双键位次的数字插入位置变了,插入在其名称“烯”之前;(2)表示主链碳原子个数的“戊”“环庚”等与名稱“烯”分开,紧挨取代基放置,并且中间没有“-”相连,同时,名称“烯”以后缀的形式表达。

不管是主链选取方式的改变,还是名称书写方式的改变,都源于2013“IUPAC首选名(preferred IUPAC name, PIN)”和“一般IUPAC名(general IUPAC name)”的概念[8, 9]。有机化合物命名的基本原则试图与当前国际命名原则保持一致,正是本次新原则制定的基本思想,“书同文,车同轨”,化学名称的规范无疑有助于我国有机化学的国际学术交流。

1.2 碳碳双键以前缀的形式表达

对链状或环状烃类化合物而言,如果双键不在主链或主环上,则只能作为取代基、以前缀的形式进行表达。如图1化合物2,当链的长短作为主链的选取标准时,母体不再是戊烯,而是己烷,双键只能作为支链,以前缀“甲亚基”的形式表达。再如化合物3,图中的数字表示主链及其编号,主链上的双键以后缀“烯”的形式表示,支链上的双键及三键均以前缀“乙烯基”“乙炔基”的形式给出。请注意,尽管化合物2以“烷”的形式命名,但这一化合物含有双键,它仍然是一个官能性的基团、具备烯烃该有的性质,这一点是必须要清楚的。

对带有特性基团的化合物而言,碳碳双键只能以前缀的形式表达。当双键在主链上时,需标明位次,比如己3烯醛,当双键在支链上时,以取代基的形式表达,如图1化合物4名称为: 3烯丙基1氯己2,4二酮[10]。

1.3 碳碳双键以熳环的形式表达

为便于中英文名称的转换,同时考虑在多环体系命名时的需要,新版原则增补了一个新的名称“熳环”,并建议将其作为优先名称来命名含最大非累积双键的不饱和环系化合物[11]。按此原则,环丙烯、环丁二烯、环戊二烯等可命名为环丙熳、环丁熳、1H环戊熳等。单环多烯、轮烯、并环多烯、杂环多烯等都可以以熳环的形式命名,对熳环中未连有双键的碳,可视作该位上带有额外的氢,如图2化合物5,给予尽可能小的位次,用“1H”标注(环内标注);如果熳环结构中氢化状态有变化,也给予尽可能小的位次,如图2化合物6,用“6,7二氢”标注。熳环还可以命名含其他双键的杂环体系,如图2化合物7可以命名为1,3氧氮杂环戊熳。

熳环的适用范围广、通用性强,用熳环命名不仅简单,而且名称与结构间的对应性强,不需特别记忆,简捷方便,值得推广,但是,如果不掌握“熳”的基本概念,单从名称里无法与碳碳双键关联起来。

2 碳氧双键在有机化合物中的命名

2.1 碳氧双键以后缀的形式表达

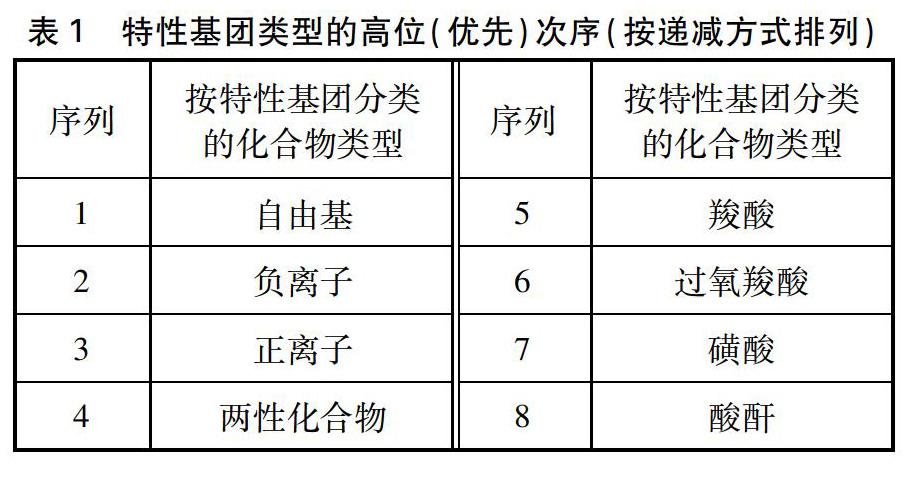

典型的碳氧双键是指羰基,除此之外,羧酸、过氧羧酸、酰卤、酸酐、酯、酰胺等羧酸衍生物中也含有碳氧双键,它们均是有机化合物的特性基团,对照2017版“特性基团的高位(优先)原则”,如果碳氧双键处于最高位次,则以后缀的形式表达。

对照表1,图1化合物4的最优主体特性基团是羰基,两个羰基必须都置于主链,后缀为“二酮”,按照最低位次组原则进行编号,羰基位于2,4位,命名为3烯丙基1氯己2,4二酮。图3化合物8中,羰基为主体基团,命名为3氯5羟基己醛。图3化合物9有—COOH和—COCl,前者是主体特性基团,后者只能以取代基的形式给出。

在对上述化合物进行命名时,取代基的书写顺序值得关注。80版取代基书写先后顺序往往是以立体化学里的Cahn-Ingold-Prelog顺序原则(CIP顺序规则)排序为准,新版原则是按取代基英文字母顺序依次出现的。原则不同,书写结果就可能不同,对图3化合物8而言,有OH和Cl两个取代基,依CIP规则是Cl优于OH,应放在后面,命名为5羟基3氯己醛,但是依字母顺序,Cl(chloro)>OH(hydroxyl),所以Cl放在前面,命名为3氯5羟基己醛;同样,化合物10也是一个典型的例证,不再是3氧代4氯己醛,应命名为4氯3氧亚基己醛。

2.2 碳氧双键以前缀的形式表达

对羰基而言,当它不是主体基团时,就只能作为取代基,以前缀的形式给出。同一基团,其前缀名称与后缀名称是有所区别的,常见的羰基结构对照如表2所示。

化合物9中,COCl作为取代基,名称为“氯羰基”。化合物10中,主体基团是醛羰基,所以,3号位的碳氧双键只能以前缀的形式表示,由于羰基碳在主链中,这一结构只能以“氧亚基”的形式放在前缀中,其名称为4氯3氧亚基己醛。

3 氮氮双键在有机化合物中的命名

HNNH在新规则中归属母体氢化物,命名为乙氮烯,偶氮化物和重氮化物是其常见的衍生物,尽管俗名仍可使用,然而,这类化合物能更系统地以取代操作法命名为母体乙氮烯氢化物或乙氮叉基的衍生物。化合物11、12均是我们熟悉的R—NN—R′型偶氮化合物,前者R、 R′中无特性基团,将其作为取代基以前缀形式给出,且其间无“-”相连;后者R′中有优先特性基团SO3H,则R—NN以取代基形式给出。

新规则将R—NN—X型化合物作为乙氮烯衍生物命名,如化合物13为苯乙氮烯磺酸钠,而对形如R—N+2X-的重氮正离子化合物及重氮基团(N2)连到一个碳原子的化合物,仍保留了原有的命名方式,如氯化苯重氮盐、重氮甲烷等。

另外,常见的双键还有碳氮双键,比如醛酮与氨或伯胺反应生成的亚胺化合物,与羟胺反应生成的肟,与肼反应生成的腙,与氨基脲反应生成的缩氨脲等。

新版原则中,亚胺类化合物的命名更加灵活,以化合物14、 15为例,有三种常见的命名方法: (1)以氮烷(NH3)为母体氢化物,其所连基团作为取代基以前缀形式给出,中间无“-”连接,如己亚基氮烷、乙亚基(甲基)氮烷;(2)以双键中含碳的部分R为母体氢化物,“亚胺”以后缀的形式给出,如己烷1亚胺、N甲基乙烷亚胺;(3)命名为胺的亚基衍生物,如己亚基胺、N甲基乙亚基胺。在这三种方法中,前两种从“母体氢化物”这个新概念衍生而来,第三种则仍保留了80版原则。

至于肟、腙、缩氨脲类物质,尽管在主体上仍保留了80版原则,但细节方面的变化仍不可忽视。比如3戊酮的新名称为戊3酮,其与羟胺、苯肼、氨基脲等缩合,其产物的新名称相应变为戊3酮肟、戊3酮苯腙和戊3酮缩氨基脲,变化细微,但与IUPAC原则一致,体现了我国系统命名法与国际规范化IUPAC命名法逐步接轨的趋势,这也是我国有机化学领域走向国际的趋势。

综上,本文基于典型实例,分别从有机化合物中常见的碳碳双键、碳氧双键、碳氮双键和氮氮双键入手,详细分析、对比了新旧命名规则的异同点。吐故纳新,进一步总结了新规则的特色和需要注意的要点。希望为读者学习掌握新版有机化合物命名规则提供帮助,方便大家进一步的学习和交流。

参考文献:

[1][8][11]中国化学会. 有机化合物命名审定委员会. 有机化合物命名原则2017[M]. 北京: 科学出版社, 2018: 141~144.

[2]Favre H. A., Powell W. H.. Nomenclature of Organic Chemistry, IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013. Ist edition. Cambridge, UK: The Royal Society of Chemistry, 2013: xxix~xxxviii.

[3][10]江家发, 郑楠. 我国有机化学命名法的历史演进[J]. 化学教育, 2010, (9): 85~88.

[4]郭震. 教科书中的有机化合物命名[J]. 化学教学, 2015, (6): 18~22.

[5]張文广, 王祖浩. 有机化合物的英文命名法[J]. 化学教育, 2006, (11): 38~40.

[6][9]陈超越, 何杰, 石建军, 谭德新. 关注IUPAC“新规”, 促进化学教学和科研与时俱进[J]. 化学教育, 2015, (8): 73~79.

[7]刘强, 史玲, 刘志刚, 蔡双莲. 浅议基于《有机化合物命名原则2017》的复杂有机化合物命名教学[J]. 大学化学, 2018, 33(5): 44~50.