120客位双层旅游客船通道布置优化

金 雁, 王欣宇

(武汉理工大学 交通学院, 湖北 武汉430063)

0 引 言

进入21世纪,人民生活水平提高,旅游业发展旺盛,客船作为重要的水上交通工具,乘载大量旅客,其安全性至关重要。自航运诞生之初,客船的重大事故屡见不鲜,相对封闭的舱室、复杂的通道、有限的逃生路线、拥挤的出口、复杂的设备等等,极大地限制了人群疏散效率。在船舶设计中,合理有效的通道布置能够大幅提升人群疏散效率,保障乘客的人命安全[1]。

目前,关于人群疏散的研究通常集中于陆地建筑内,针对船舶人群疏散的研究较少。在船舶设计中,客船通道布置基本是在符合《内河船舶法定检验技术规则》[2](后文简称《法规》)要求的基础上进行设计的,不会专门建立人群疏散模型辅助船舶设计。国内学者已经逐步开展船舶疏散模型的研究,但是研究相对初步,试验数据不足;国外发达国家的船舶人群疏散研究起步较早,已研制出几款仿真软件,美中不足是对不同场景的适用性、移植性较低。本文基于元细胞自动机原理,建立120客位旅游客船4种通道布置的人群疏散模型,分析模拟结果,得到优化的通道布置方案。

1 人群疏散模型构建

1.1 扩展元细胞自动机原理

基于元细胞自动机原理,在MATLAB软件中建立人群疏散模型。元细胞自动机采用离散的时间、空间、状态,元胞个体状态的演变仅与其当前状态及其某个局部邻域的状态有关,其能够模拟具有时空特征的复杂动态模型。该仿真原理提供一种开放式的框架模型,这个框架不必是刚性的,而是依照情况考虑的模拟思路[3]。本文根据船舶固有特点和人员固有属性扩展细胞自动机模型。

(1) 随机规则。在自然系统中,事物变化有一定的随机性。在本文建立的人群疏散模型中,每个人的移动总是向更接近出口的方向,这是人移动的核心趋势。在保证核心移动趋势不变的情况下,每个人的方向选择、路径选择和判断顺序都是随机的。每次进行模拟的人群疏散路线都不相同,符合现实人群疏散的特点。

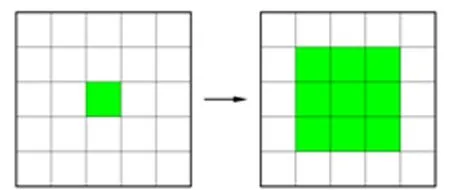

(2) 单位人员的元胞数。传统的元细胞自动机模型模拟人群疏散,通常用1个元胞模拟1个疏散人,而元细胞自动机模型中的最小单位就是元胞,这导致有些宽度较小的事物在元细胞自动机模型中的宽度与人的宽度一致,模拟结果偏离真实情况。本模型采用9个元胞组合模拟1个人,组合方式如图1所示。

图1 单个人元胞模拟图

(3) 人员属性。在实际船舶人群疏散时,疏散人员具备不同的属性,年龄、性别和身体状况等人员属性直接影响疏散速度[4]。根据人员属性将人群分成3个不同的群体,各个群体的最大移动速度互不相同。在该人群疏散模型的1个时间步内:代表健康成年人的第一类人员移动速度最大为3格,占总人数的70%;代表老人和幼儿的第二类人员移动速度最大为2格,占总人数的20%;代表行动不便的第三类人员移动速度最大为1格,占总人数的10%。

不同群体的最大移动速度不同,体现在元细胞自动机中则是元胞的邻域不同,如图2所示。

图2 人员元胞邻域示例

(4) 双层客船的人群疏散。双层客船有两层载客甲板,涉及两层甲板间的人员流动。在建立双层客船人群疏散模型时,不但要模拟两层甲板乘客分别通过外部走道向安全区域的疏散,还要模拟两层甲板之间的人群流动。

1.2 旅游客船疏散模型构建

该120客位旅游客船作为常见的内河客运船舶,具有人员密集、座椅众多、通道和出口宽度有限等特点。直通两层甲板的内部旋转楼梯增加了人群疏散时的复杂程度,极大限制了人群疏散效率,疏散过程中不确定因素很多,有必要对该客船进行人群疏散模拟。

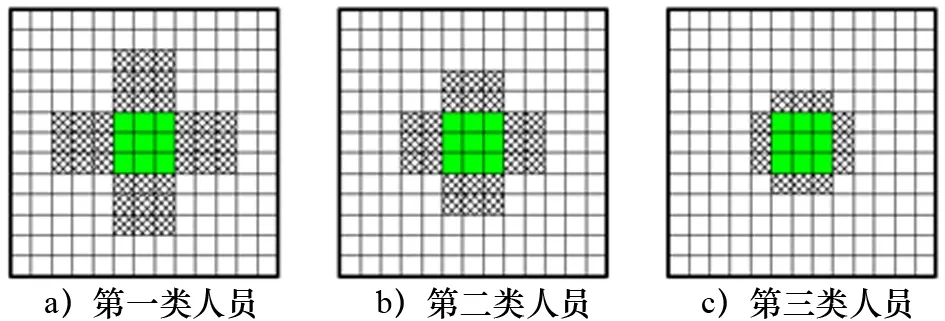

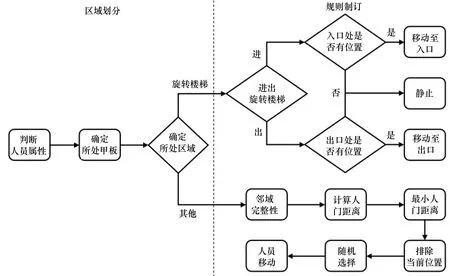

本模型主要由静态模型和动态模型两个模型组成,两个模型按照一定规则组合,共同完成人群疏散模拟。建模流程如图3所示。

图3 旅游客船疏散模型构建流程

1.2.1 静态模型

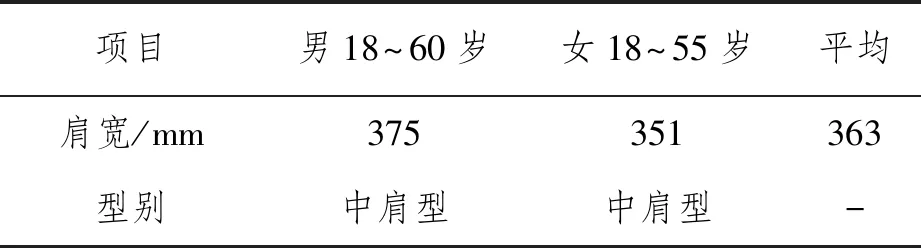

静态模型模拟的是元胞恒定不变的性质,搭建静态模型就是建立网格空间并给空间内每个元胞赋值的过程。根据表1的《中国成年人人体尺寸(GB 10000-1988)》[5],本模型设疏散人群平均肩宽360 mm,人员由9个元胞组成,为3×3网格排列,可知单位网格边长为1/3平均肩宽,网格宽120 mm。

表1 成年人肩宽数据

1.2.2 动态模型

动态模型以静态模型为基础,在静态模型网格矩阵上进行区域划分和规则制订。动态模型运行基础流程如图4所示。

图4 动态模型基础流程

动态模型由多个子模块共同组成,子模块协同工作。子模块如下:

(1) 检测邻域完整性。该子模块可检测上、下、左、右等4个邻域的完整性。从其中1个邻域内靠近人员的元胞开始,逐层向外检测可移动范围,确定人员中心点所能达到的预移动坐标。

(2) 计算最小的人与门间距。得到4个方向的预移动坐标后,对比分析其与区域出口的距离,得到与该区域出口距离最小的预移动坐标。

(3) 排除当前人员坐标。在人群疏散模拟中,人员可能因为障碍物等原因导致某一方向预移动坐标与当前人员坐标重合,同时该方向预移动坐标与门的距离是各个方向预移动坐标与该区域出口距离中的最小值,那么人员可能连续几个时间步内静止在原地,或是在某2个位置间往复移动,不能进行正常疏散移动。为了避免这种情况,该子模块可以在统计各方向预移动坐标时,自动排除当前疏散人员的坐标,防止静止和往复运动。

(4) 随机选择。当人员多个方向的预移动坐标与门的距离相同,且这个距离是最小的人与区域出口距离时,该子模块会随机决定其中一个方向,让疏散人员移动至该方向预移动坐标。

(5) 进出旋转楼梯。该旅游客船具有双层甲板,在人群疏散过程中,两层甲板通过旋转楼梯产生人员流动。首先规划出旋转楼梯入口处的判定点,当人员处在判定点上,同时旋转楼梯内部入口处有足够的空间时,即可进入旋转楼梯内部走道的入口处。同样地,离开旋转楼梯也是相同的判断方法。进入内部走道后,人员的移动速度自动降低1格/步。第三类疏散人员移动速度只有1格/步,所以移动速度不改变[6]。

(6) 动画演示。在人群疏散模型运行过程中,每一时间步后该子模块都会将整个矩阵图像刷新并显示出来,可以让设计人员直观地观察到模型运转情况和人员疏散路径。该子模块还根据网格中元胞性质,赋予网格相应颜色。每一时间的图像呈现后,会有0.1 s的延迟,然后再更新到下一个时间步的图像,多个时间步的图像连续呈现形成人群疏散动画演示。

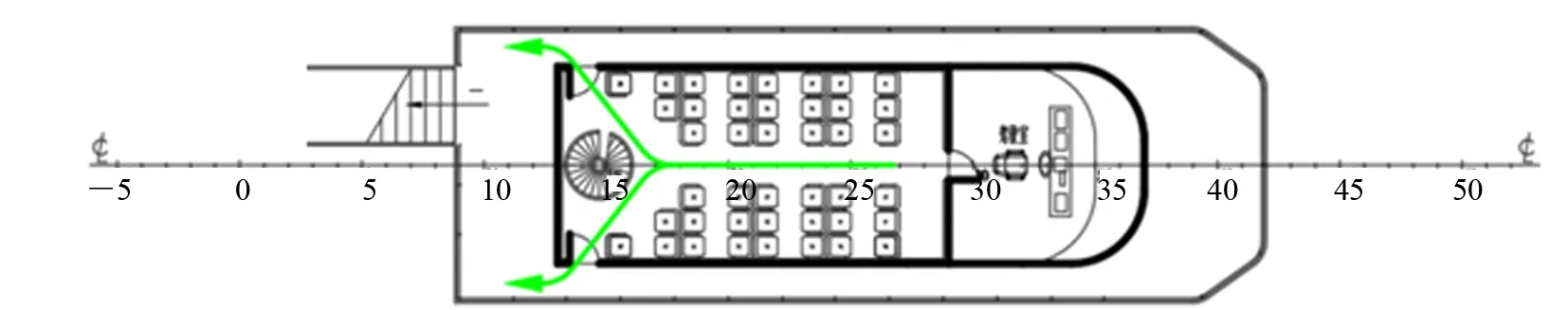

2 旅游客船通道布置方案

120客位旅游客船人群疏散模型能模拟常规通道布置方案的人群疏散,但是由于缺乏同类型数据的对比分析,无法进行旅游客船通道优化研究。为得到优化的通道布置方案,有目的地建立多个合理的通道布置方案,对比分析多个通道布置方案的人群疏散模拟结果来实现优化。

2.1 常规通道布置方案

120客位旅游客船通道布置没有考虑人群疏散效率,主要是满足《法规》最低要求进行设计,这种设计方式在当今船舶设计中较为常见,称为常规通道布置方案。为区分几种通道布置方案,简称“图们江复航客船常规通道布置方案”为“A方案”。

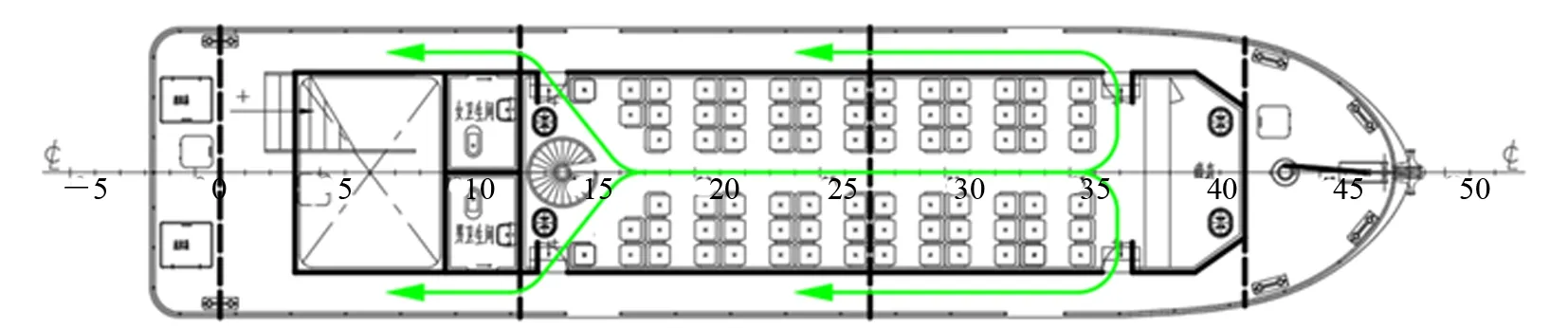

2.1.1 通道方案

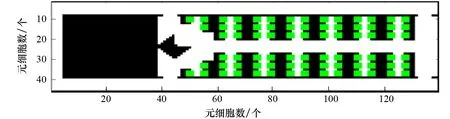

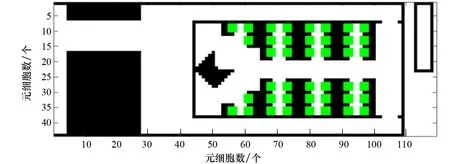

复航客船A方案通道布置示例如图5和图6所示。

图5 A方案主甲板通道布置示例

图6 A方案驾驶甲板通道布置示例

2.1.2 人群疏散模拟

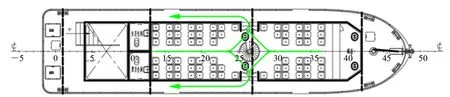

依据A方案的各设施与人员肩宽的比例关系,分别在模型中构建各设施网格,组成疏散区域模型矩阵,建立静态模型,并划分动态模型网格区域,载入各动态模型子模块,模拟人群疏散。A方案静态模型模拟图如图7和图8所示。在A方案驾驶甲板通道布置模拟图中,右上方黑色矩形框为旋转楼梯内部走道模拟图。为便于示意,各甲板布置方案的旋转楼梯内部走道模拟图放置在驾驶甲板通道布置模拟图右侧,与旋转楼梯实际布置方位无关。各通道布置方案模拟图中,横坐标、纵坐标单位均为元细胞个数。

图7 A方案主甲板通道布置模拟图

图8 A方案驾驶甲板通道布置模拟图

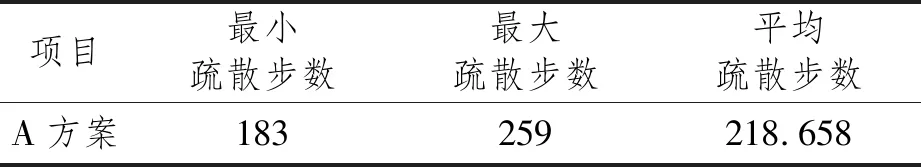

运行A方案人群疏散仿真模型1 000次,得到人群疏散情况,模拟结果如表2所示。

表2 A方案疏散步数 步

根据A方案人群疏散模拟结果可知,最大疏散步数是259步,较平均疏散步数218.658步多40.342步,说明在人群疏散模拟过程中,可能会因为某些随机因素导致人群疏散效率明显低于该通道布置的平均疏散步数。同时,最大疏散步数与最小疏散步数相差76步,占平均疏散步数的34.76%,该型通道布置疏散能力不稳定,仍有较大的提升空间。

2.2 不同通道布置方案

由于利用常规的通道布置方法设计的A方案不具备良好的人群疏散效率,本文在A方案的基础上修改通道布置,得到多个新的通道布置方案,并模拟新增方案人群疏散,对模拟结果进行对比、分析。

2.2.1 通道方案

本文增设B、C、D等3种通道布置方案。该3种通道布置在不改变旅游客船其他要素的前提下,尽可能提高船舶的人群疏散效率。座椅规格、座椅间距、座椅与通道间距、通道宽度、出口数目及宽度等布置均满足《法规》相关要求。

(1) B方案。主甲板通道布置与A方案相同。在驾驶甲板通道布置中,将原本位于客舱首部的横向通道移至客舱尾部,相应的客舱出入口也移至尾部的横向通道两端。新的横向通道布置于旋转楼梯两侧,直通客舱外部舷侧走道,缩短驾驶甲板的人群在疏散过程中经过舷侧走道的路程,对提高复航客船人群疏散效率有利。B方案驾驶甲板布置如图9所示。

图9 B方案驾驶甲板通道布置示例

(2) C方案。在人群疏散时,客舱尾部横向通道是主要的疏散通道,会有大量人群经过。位于客舱尾部的旋转楼梯可能会阻碍人群疏散,产生排队、拥堵等现象,故将旋转楼梯从主甲板客舱尾部移至中部。为保证座椅与旋转楼梯间保持一定距离,主甲板客舱内座椅数目由78个减少至72个。

由于旋转楼梯的位置改变,驾驶甲板客舱内旋转楼梯出入口也由客舱尾部移至首部。为了保证座椅与旋转楼梯间保持一定距离,取消客舱尾部横向通道,客舱出入口改在纵向通道末端,位于客舱尾部。驾驶甲板客舱内座椅数目由42个增加至48个。C方案如图10和图11所示。

图10 C方案主甲板通道布置示例

图11 C方案驾驶甲板通道布置示例

(3) D方案。与C方案类似,除将旋转楼梯移至主甲板客舱中部外,还将客舱内的横向走道改在客舱中部,宽度为1.4 m;客舱出入口布置在客舱中部的横向走道两端,宽度为1.2 m。该通道布置不仅缩短了舷侧走道的疏散路线,还充分利用旋转楼梯周围的空位,增加通道宽度,对提高人群疏散效率有利。驾驶甲板通道布置与C方案相同。D方案主甲板通道布置如图12所示。

图12 D方案主甲板通道布置示例

2.2.2 人群疏散模拟

同建立A方案人群疏散模型一样,建立B、C、D方案模型。以B方案为例,其模拟图像如图13和图14所示。

图13 B方案主甲板通道布置模拟图

图14 B方案驾驶甲板通道布置模拟图

2.3 优化的通道布置

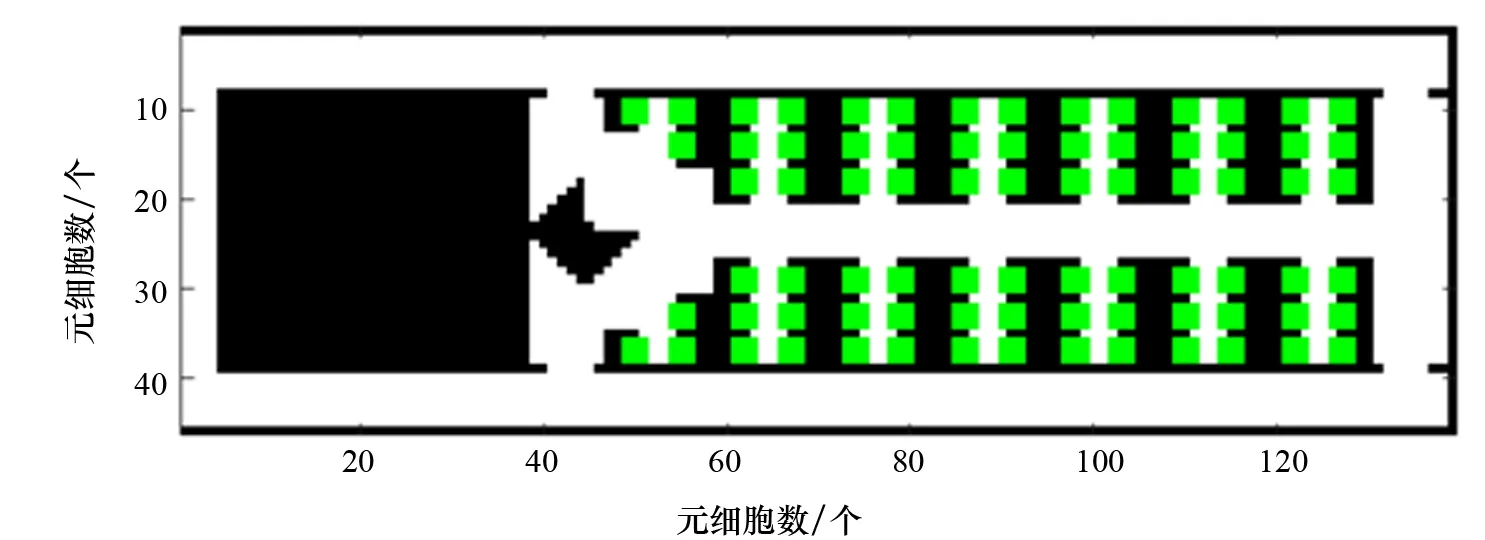

建立旅游客船4型通道布置仿真模型,模拟人群疏散。从疏散步数和疏散稳定性两方面对比分析模拟结果,得到优化的通道布置。

2.3.1 模拟仿真结果

4型通道布置模拟结果整理如表3所示。

2.3.2 优化结果分析

船舶人群疏散效率的衡量标准具有复杂多面性。在判断某一通道布置人群疏散效率的好坏时,如果仅对其所耗疏散步数进行分析,那么这种评价方式则是片面的。由于船舶疏散往往是在船舶处于险情等特殊情况下进行的,这时常规人群疏散步数可能无法反映该通道布置的人群疏散能力。如果某一通道布置的疏散步数在常规情况下围绕平均疏散步数波动不大,则说明该通道布置方案具有良好的稳定性,能大大降低险情发生时乘船人员承担的风险。判断通道布置方案疏散效率优劣,需从疏散步数和稳定性两方面考虑。

表3 4型通道布置疏散步数与标准差数据 步

(1) 疏散步数。如图15所示,上方线条代表A方案疏散步数,明显位于B、C、D方案疏散步数柱形图上,证明A方案疏散所需时间最长。B方案的最小疏散步数柱形图与C方案的高度接近,但是其他两种疏散步数的柱状图都明显低于C、D方案。仅对比疏散步数,A方案是最差的通道布置方案,B方案则是最优的通道布置方案。

图15 B、C、D方案人群疏散步数柱形图

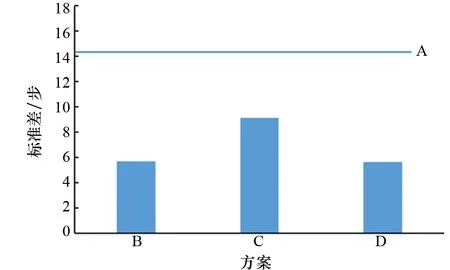

(2) 稳定性。标准差能反映一组数据中个体间的离散程度,船舶人群疏散步数的标准差能够反映船舶布置的疏散稳定性[7]。如图16所示,代表A方案标准差的线条远远高于新增的B、C、D方案标准差柱形图,A方案标准差过大,疏散效率稳定性差。D方案标准差最小,疏散数据的离散程度最低,因此D方案人群疏散效率稳定。B方案标准差与D方案标准差十分接近,仅相差0.087,仅考虑疏散效率的稳定性,这两种方案相差无几。选用B方案或D方案,对提升通道布置的人群疏散效率稳定性都有突出的改善效果。

图16 B、C、D方案标准差柱形图

2.3.3 优化的通道布置方案选择

经过以上分析,在B、D两种方案的疏散稳定性相近的情况下,由于B方案具有4种通道布置方案中最佳的疏散步数,故B方案是相对最优的通道布置方案。

3 结束语

船舶人群疏散不但受到外在环境布置和内在人员属性、心理等因素的影响,还受到随机、突发偶然事件的威胁。虽然在满足《法规》各项要求下进行客船总布置设计得到的通道布置方案能够具备一定的疏散能力,但是这种常规布置方案不能保证良好的疏散效果。特别是对于设备众多、布置复杂、载客量大的大型客船,仅按《法规》最低要求进行设计与布置,人群疏散情况更难把握,当险情来临时,容易危害乘客人命安全。

本文针对某120客位旅游客船的通道布置,运用元细胞自动机原理建立疏散模型,通过对4型客舱通道布置的模拟结果进行分析,得到了优化的通道布置方案,该方法为大型客船通道优化布置提供了借鉴。模拟仿真结果表明:采用人群疏散仿真模型分析人群疏散,优化通道布置,有利于提高客船人群疏散效率,保障乘客人命安全。