文学经典重塑乡土景观

——以川端康成《雪国》为例

张 颖

引言:走进文学“原乡”

《雪国》(ゆきぐに)是日本作家川端康成获得诺贝尔文学奖的代表作之一,也是日本文学界外译版本最多的作品。自20世纪80年代初《雪国》中译本面世以来,在世界文学(比较文学)和日本学领域中,中国学者的研究成果蔚为大观。前期研究关注语言技巧、修辞方法、审美内涵、形式意义,大多数认为《雪国》的创作与现实有相当距离,将之归为“艺术化”自足的审美经验之阈。20世纪以来,《雪国》研究从对文学作修辞学式的“内部”研究,逐渐转化为研究文学的“外部联系”。如马雪峰《日本艺妓文化在“雪国”汉译本中的体现》(2014)、李珂玮《中日“寻根”视域下的别样“雪国”》(2017)等,试图将孤立的文本还原到文学与历史的互文关系中。但批评的目标指向,仍桎梏于文本的创作和鉴赏。

文学作品并不是一个过去完成、自我封闭的世界。读者和文本的融合,除了精神领域的意向知觉外,文学经验也引导着生活实践,并具有开放性和主动性特征。川端康成获诺贝尔文学奖后,《雪国》所描绘的景致风物旋即成为“日本之美”的代表。何处是“雪国”?虽然地点本身并不拥有内在记忆,但它对文化空间的建构却具有重要意义。何谓“雪国”之美?作家对审美传统溯源、概括、升华的同时,读者也在不同历史背景下持续接受、表述、呈现,甚至创造着具体的景观场域或行为意义。因此,笔者专程赴雪国“原乡”汤沢进行田野考察,在文本精读基础上添加在地化生活参与,希望能以“文学民族志”方法,达成对文学经典本体价值和现实价值更为完整的理解。

一、何处是“雪国”? 虚实之间的乡土回归

何处是“雪国”?对于大多数研究者而言,这应该不算是问题吧。虽然小说中从未出现过地名,但川端康成在诺贝尔文学奖颁奖演说《我在美丽的日本》(《美しい日本の私》)中明言:日本雪乡越后就是“雪国”的所在地。而他之所以选择来到这里写作,是因为自己最崇敬的禅僧良宽曾在此生活。

(一)安心之所:从良宽的故乡到日本的故乡

良宽74岁逝世。他出生在雪国越后,同我的小说《雪国》所描写的是同一个地方。就是说,那里是面对着日本的北国,即现在的新潟县,寒风从西伯利亚越过日本海刮来。他的一生就是在这个国里度过的。他日益衰老,自知死期将至,而心境却清澈得像一面镜子。

良宽(1758—1831)是日本江户时代禅宗大师,后世将其尊为“大愚”。他出身贵族名门,少时出家修禅,中年托钵云游后返回家乡越后,居草庵、行乞食,书法、汉诗和俳句皆被后世奉为和风典范。良宽的绝命诗(秋叶春华野杜鹃,安留他物在人间)更被公认为深刻体现了日本人的宗教观。这一观点在川端康成诺贝尔获奖演说中不仅被引用强调,还做了细致阐发:

良宽的心境与生活,就像这诗里所反映的,住草庵,穿粗衣,漫步在田野道上,同儿童戏耍,同农夫闲聊……他的绝命诗,反映了这种心情:自己没有什么可留作纪念,也不想留下什么,然而,自己死后大自然仍是美的,也许这种美的大自然,就成了自己留在人世间的唯一的纪念吧。这首诗,不仅充满了日本自古以来的传统精神,仿佛也可以听到良宽的宗教心声。

良宽所在的江户时代后期,资本主义开始在日本萌芽。随着新生产方式的出现,江户(东京)、大阪等具有现代城市属性的大都市逐渐成型,城乡矛盾日益尖锐,暴乱频发、民不聊生。良宽以“无我之我,无心之心”的禅宗境界,在乱世中皈依故乡、抚慰生命、安顿灵魂。

与之同理,从川端康成创作《雪国》到获诺奖期间,日本社会一直处于“二战”阴霾之下,“人的生存价值”必然是作家和全社会都无法回避的问题。1947年川端康成在《哀愁》一文中这样写道:“战败后,我总想回归到日本自古以来的哀伤中去。我不相信战后的所谓世相、所谓风俗,更不相信有所谓现实。我似乎也要从近代小说根底里的写实中离去了。”战争给日本社会带来的打击是全方位的,传统文化精神濒临崩溃,“日本之心”无处安放。“日本的战败有些加深了我的凄凉感。我感觉到自己已经死去了,自己的骨头被日本故乡的秋雨浸湿,被日本故乡的落叶淹没,我感受到了古人悲哀的叹息。”“归乡”成为作家的执念——希望能像良宽一般,以日本自古以来的传统精神,拯救现实中病态的世界。对川端康成而言,国家不只是一种机构性存在,也应是作为精神安放之所的“日本故乡”。他以这样的表述来强调日本人居住的自然、在其中所培育的精神与作为权利构造的国家之间的错综复杂关系。

(二)虚实之间:“理想国”与“生活场”

《雪国》中的归乡主题,既虚且实。有日本学者指出,小说中游手好闲的男主人公岛村,是作家反社会性所设定的一面镜子。岛村日常生活的“大都市”东京虽多次被提及,却被作家不着点墨地虚置。正因为生活在战争时代东京“故乡丧失”的状态下,他才会远赴雪国寻找“日本的故乡”和发现“日本的传统”。这一人物形象建构,也是作家个人生命历程的真实映射。在战时军国主义喧嚣的社会背景下,川端康成于1936年发表了《告别“文艺时评”》,反对文艺从属于政治,决定终止从事多年的文学评论工作。从战前到战争结束,他一直过着四处旅行、摄影、下棋的怠惰生活,以至于被反对者们嘲笑为“闲人的归乡”。由此观之,故乡并无特指。对于岛村或川端康成而言,故乡只是旅途的目标,是可以逃避残酷现实的充满“日式美”的理想化空间所在。恰如鲁迅所言:“因为回忆故乡的已不存在的事物,是比明明存在,而只有自己不能接近的事物较为舒适,也更能自慰的。”

然而《雪国》绝不只是充溢着孤冷幽玄东方唯美意象的美文而已。20世纪二三十年代,日本社会各领域都围绕“乡土”展开激烈讨论和积极实践。川端康成在《乡土艺术问题概观》(1924)中明确指出:“艺术家的创作是以他的个性、地方性或民族性为基础。”表面上看,川端康成在《雪国》叙事中极擅描摹“雪月花”的风物之美、刻画缠绵悱恻的情爱之美,以万物同一的灵思妙悟,将自然些微变化与人物情感命运融为一体。但其出凡入胜的手段,实是以作家在越后汤沢“生活场”中,对土地、人民充满情爱的观察体认为基础的。

川端康成曾多次来到越后汤沢,《雪国》大多数篇章也都是住在当地温泉旅馆中写成。小说以男女主人公(岛村和駒子)在温泉旅馆的三次幽会为线索展开。不仅文中描写的自然/人文景观,皆能在生活实境中找到对应。作家也毫不讳言,自己在温泉旅馆中结识的艺妓松荣(原名小高菊)是小说女主人公的原型。《雪国》不可言喻之唯美妙处,正是源于川端康成以自我生命在场的方式,将“个性”、“地方性”、“民族性”巧妙地编织联系起来。五月初夏,雪国一片嫩绿,初夏的生机勃勃同驹子的青春热情相映成趣,温情脉脉。暮冬再会,冷寂黑暗衬托出男女主人公情爱的徒劳无助。萧瑟秋日,秋虫垂死挣扎隐喻着情爱终结的宿命。山川草木、森罗万象,自然景物与人类情感构成的真实“生活场”,不仅是故事发生的场景,也是整个故事人物与情节的出发和归宿。因而小说中所有自然与人文场景,在空间上都能呈现出完美的整体联动关系。如非有生活之“实”,何来行文之“美”。川端康成在小说中呈现的日本原乡,本质上是“土地、勤劳、民族三者的综合体,是充满慈爱的传统和点燃希望的人民的生活场”。

对意义的寻求,是文学批评的前提和目标。正是意义引导着读者深入思考文本,并要求详细解释,但“意义”本身,其实是一个开放动态的结构。前文力求彰显《雪国》文本中蕴含着“乡土回归”的时代要旨,它被作家所“捕捉”,用以传递社会文化价值和思想倾向。下文则试图说明作品提供的文学经验,在不同时代背景下如何通过身体介入、消费满足等方式,持续引导并重塑地方乡土景观的定性和定位。

二、何谓“雪国之美”?文学经验的导向与创生

在获得诺贝尔文学奖后,川端康成系列作品被誉为“重新发现日本”的经典。日本人甚至认为,唯能发现“美丽的日本”,方可达成“日本的自我”。由于《雪国》的风景描写、空间造型手法,被公认为充分体现了川端康成构筑的日本化审美意识,所以越后汤沢成为洁净纯美、远离世俗的“日本原乡”之符号化身,声名大噪。读者们大多并不满足于“好像每个人都经验过,却没有人见过”的虚幻,于是纷纷来到汤沢,寻访与川端康成及小说相关的史迹。而为了与《雪国》文本中的景物情语相配合,汤沢的乡土景观也一再受文学经验牵引导向,创生出活态交叠的“雪国之美”。

(一)城与乡

1934年6月14日川端康成初赴汤沢时,曾给友人写了一封信:

在水上前站的大室温泉待了一周后,今天我已经穿过清水隧道来到越后汤沢。这可真是个古旧的村子啊。……国境线上的群山仍有残雪,始终云雾环绕,听说有登山者遇难。我将会在这里住到二十一日左右。

小说中“雪国”的场景描写,基本依照川端康成眼见的汤沢为原型展开:

穿过国境上长长的隧道,就是雪国了。夜空下,大地一片莹白,火车在信号所前停下来。

从山上下来,在村子朴素古雅的氛围里,他立刻感受到一种闲适的情致。向旅馆一打听,果然是这一带雪国中生活最安逸的村子之一。几年前,火车还不通,据说这里主要是农家温泉疗养地。有艺妓的人家,多是饭馆或卖红豆汤的小吃店,门上挂着褪了色的布帘,只消看一眼那扇被熏黑的旧式纸拉门,就会怀疑这种地方居然也会有人光顾。而那些卖日用品的杂货铺或糖果店,也都会雇上一名艺妓。掌柜的除了开店,似乎还得种田。

开篇,川端康成借用长长的隧道,从物理空间和心理空间上将雪国与外面的世界隔离开来。夜空下的莹白,随即将读者引入清纯孤冷、悲哀虚幻的意象中。而现实生活中的雪国汤沢,就是这样一个萧瑟贫瘠的山村。西伯利亚生成的雪云与日本海的水气在汤沢地区遇到山脉阻拦,化为豪雪。雪季约140天左右,最低气温达到零下20度。四周高山环绕、与世隔绝,再加上河流泛滥、雪崩,以及水温太低、日照时间短对稻米生产的不利影响,恶劣的自然环境使住民们仅靠农业维持生活相当艰难。

直到明治年间国铁信越本线开通,汤沢地区各铁路站点周边的古老温泉村才逐渐显露生机。即便如此,大正初年(1912)该地大多还是萱草房顶、木质屋梁、石头基脚的村屋。1931年,以上越线铁路通车为标志,汤沢温泉观光业进入第一次开发期。1945年当地共有温泉旅馆10家、艺妓20名,能接待400名住客。川端康成初遇的汤沢,就是这样一个“农家温泉疗养地”。因而作家笔下的“雪国”,呈现着自然山村的生活方式:宁静、简朴、纯洁、真挚。

1950后半期日本经济进入稳定成长期,滑雪作为西方舶来的贵族运动开始在日本盛行。汤沢地区雪质极佳,离东京也最近,因此被誉为首都圈雪上运动的天堂。为利于地区整体观光开发,1955年汤沢村、神立村、土樽村、三俣村和三国村5村合并,改设为“汤沢町”。温泉旅馆成为大型滑雪场的配套设施,并以汤沢火车站为中心形成了规模化街市。1961年关东新潟国道通车,公路沿线新建了多座滑雪场,来访游客突破年均50万人。滑雪观光业的兴盛,不但使当地住民的生业方式发生变化,农业就业率大幅降低(1950年45%降至1980年7.5%);同时也带动大量从事工程修筑、服务业的外来人口流入。汤沢从一个远离都市、白雪覆盖的传统村落,迅速变身为颇具规模的滑雪度假小镇。

然而1968年川端康成获得诺贝尔奖,却成为汤沢观光业态与景观变迁的意外拐点。“雪国原乡”的绝美意境吸引了大量国内外游客,特别是文学爱好者随踵而至。他们依据小说《雪国》的时空线索,兴致盎然地搜寻与文本记忆相符的物像人事。譬如被作家形容为“美得形似喷泉”的狗尾巴草、“让大门口霎时明亮起来”的玄关红叶,“长得如此之美”的死去的秋蛾……川端康成的崇拜者们甚至希望能在峰峦叠嶂、夕辉暮霭、山花红叶的静美自然中,像小说男主人公岛村一样闻到清新香气。在文学经验引导下,铁道、车站、温泉、神社、山路、旧式旅馆成为承载“日本之美”,安放“日本之心”不可或缺的景观符号。20世纪70年代后的汤沢町景观建设因应文学观光的消费需求,从城市化轨道中脱身,转向了“乡土复归”之路。

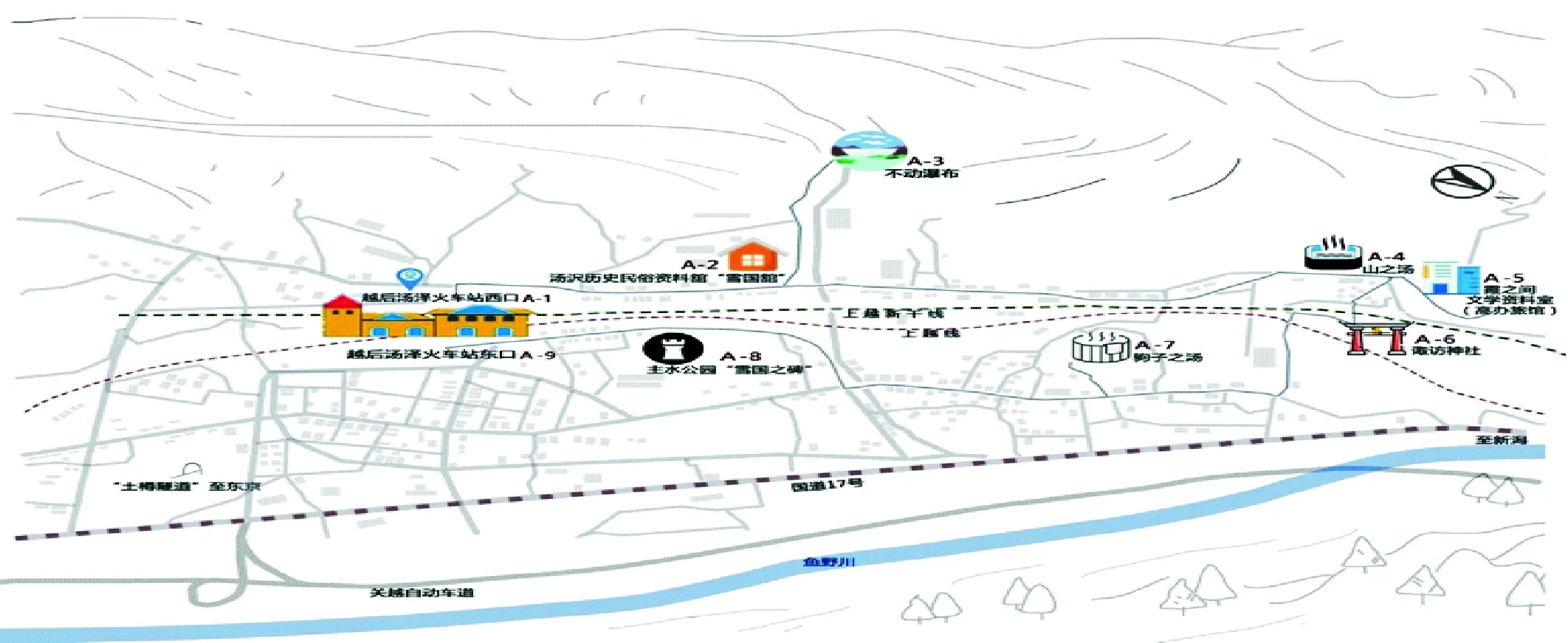

并没有确凿材料证明,而今被视为传统观光线路的“文学散步道”是何时开始设计施行的。游客从汤沢火车站西口出发,途经雪国馆(历史民俗资料馆)、不动瀑布、山之汤、高半旅馆(霞之间文学资料室)、诹访神社、驹子之汤、主水公园“雪国之碑”,最后回到火车站东口,全程历时约3.5小时,几乎贯穿整个汤沢街市。

汤沢“文学散步道”路线示意图

这条“文学散步道”中的景观构成,可细分为四个层次:一是作家(川端康成)在汤沢的活动印迹,如他居住过的高半旅馆、经常散步的诹访神社;二是小说(《雪国》)中的场景还原,如汤沢火车站、诹访神社前女主人公驹子坐过的“恋语石”;三是与作家作品相关的民俗/文学资料馆,如雪国馆、霞之间;四是与小说情节或意境相配合的地方名胜或新建景点,如不动瀑布、山之汤、驹子之汤和主水公园的雪国之碑。游客们在文学经验的引导下,经由实物图符、仪式音声不断形成聚焦和意义共鸣,通过身体介入获得连贯的自我感知,最终在复合意象中达成文学经验和现实生活的相互渗透。而被重新整理组构的“乡土景观”,既超越了汤沢地方传统,也超越了文本原始形象,所有需要被传达表现的风土信息和景观资源都转移、存储其中。

如今,从东京乘新干线列车到越后汤沢仅需一个多小时,现代生活的流动性轻易就能延伸到最偏远的乡村。虽然汤沢町的景致风貌在城乡博弈中不断变迁累叠,但因被文学经典赋予“日本原乡”的文化记忆,住民和游客皆能在回忆、认同和文化的延续中形成坚定的“凝聚性结构”——乡土之美不可弃。人们的主观性(subjectivity)建构,也使地方超越作为空间实体的物质性,转而成为一种不断变化、充满意义表述的社会文化实体。

(二)雅与俗

对于《雪国》文本的认知和解读,一直在雅俗两端争议不休。究其俗者,认为小说刻画的是“日本三十年代东北农村艺妓的生活画卷”,通过社会下层庶民的不幸,表现人与现实社会的矛盾对立。论其雅者,则从禅宗或东方美学中参悟文本背后作家所传达的自他一如、主客一如、万物一如的心性修为。就文而言,俗中之雅是指在世俗中却有着超越世俗常态的观察与思考。因而文能超凡脱俗,情可委婉曲折,景亦幽然深邃。如前所述,汤沢町本是日本北方雪国中一个清冷贫瘠的山村,红叶飘零、暮雪纷纷,皆是季节更替的自然常态。但在川端康成看来,恬淡空寂即是“风雅”。心象与物象合二为一,花影树声,皆含妙理,余情袅袅,幽远景美。川端康成总说风景是刺激他创作的要因,但何尝不是他的妙笔,赋予乡土景观“出世之美”呢?

笔者在汤沢町考察期间,居住在温泉街的日式旅馆里。上了些年纪的老板同我闲聊时说:“在温泉街最普通、最日常的物事当中,都有川端康成先生的‘法眼’在。”的确,哪怕是汤沢随处可见的山林野草、蔬果点心,都因有了川端康成的描写而与众不同。外在、物化的景物之美,与内在、感觉的意韵之美,弥漫在汤沢温泉街上,给人一种无法言喻的古雅温存之感。只要你读过《雪国》,文学经验就会将来访者的观念和情感引至川端式的风雅之中。汤沢的温泉旅馆,便是因川端康成及其文学经典成为“日本情趣”的典型代表。

在《雪国》以短篇连载面世前(1934年),川端康成曾在《温泉杂记》中写道:

之前以温泉为主题的文学创作,几乎都是旅行游记,与宣传单或广告写真无异,不过是留宿客人眼中粗浅的场景印象而已,没有触及到那片土地上人民的真实生活。本色的温泉文学不应只停留在咏唱恋歌、赞美景色、猎奇风俗这些表层的东西上。唯能深入到人们地方生活中的美丑根底,作品才能超越游客的视野,见到温泉场内部生活的本质。

虽然《雪国》被日本许多文学评论家称为“温泉情话”,但作家在文本中并不细描暮云朝雨,而是以人情替代肉欲,透过温泉场涤净“罪恶”的隐喻,以岛村和驹子在温泉场的交往细节串联出地方生活中同情哀怜、无常宿命的林林总总。汤沢原有的山之汤、岩之汤等,本是村里的平民公共浴场,却因在文学经典中被赋予了从日常(现实空间)中脱逸而出的特殊体验,在游客眼中便有了雅致情趣,甚至被赋予了彻见心性的禅意或治愈的奇效:“深山温泉旅馆中的情侣不会寂寞,温泉之恋是没有丝毫痛处的。原本朴素无奇的汤沢温泉,因文学赋“雅”,获得了与别府、热海等稀有泉质同样尊崇的地位。

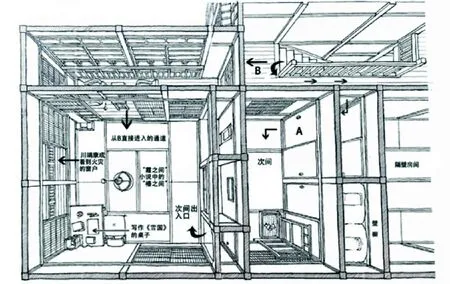

小说《雪国》诞生的舞台高半旅馆“霞之间”,也是因文学经典披上传奇外衣。高半旅馆创建于800年前,只是山间籍籍无名的小旅店。由于川端康成五赴汤沢都下榻该馆“霞之间”,高半跃而成为汤沢町最高级的日式温泉旅馆之一。目前“霞之间”完全按照川端康成当年入住的原样移设保存,房间外还改建出一个文学资料室,介绍高半旅馆的历史、小说《雪国》的相关资料、川端康成私人衣物用品和拍摄电影“雪国”的诸多资料。旅馆住客、来访的文学爱好者们特别热衷于讨论“霞之间”的房间结构与小说情节的关系,以及川端康成和艺妓松荣在同一空间中的行为细节、隐私故事。

高半旅馆“霞之间”结构示意图

人们在参观过程中通过不断模拟男女主人公(或川端康成/驹子)上楼下楼、拉门推窗等情节,凭借仪式化行为达成与文本一致的共同经验和情感期待。围绕着“他”及“他”的所属物,“霞之间”被赋予神圣性。而在这一空间中发生的人情俗事,也在文学经验的引导下重构化生为经典的风雅意蕴。

结语:文学经典重塑乡土景观

《雪国》的经典,在于川端康成对“故乡之美”的成功凝练。而在其文学经验引导下,汤沢町的乡土景观也在不断塑形中成为经典的“日本原乡”。当我们走入实地现场,将文学经典安置于当地人的认知架构中寻求解释时,就会发现作家、作品、读者、住民、景观,共同沿袭文本历史、创造现实生活。全球性力量对于地方的影响也不会简单地导致地方性的消亡,而是在于地方意义的重构。

文学经典的生产力让人充满期待!虽然中国乡土景观正因城市化进程加速而面临危机,但相信沈从文的凤凰、莫言的高密、韩少功的马桥、苏童的香椿树街、迟子建的额尔古纳河,亦能带我们找到灵魂归处……