基于分子模拟技术反渗透实验的设计与实践

孙霜青, 胡松青, 李春玲, 王秀民

(中国石油大学(华东) 材料科学与工程学院, 山东 青岛 266580)

实验教学是高等教育中十分重要的环节。在实验教学中,通过理论和实践的结合、知识和能力的结合,有助于提升学生的实践能力和创新意识[1-3]。

计算材料学实验是关于材料组成、结构、性能及其相互作用关系的计算机模拟与设计的实验,是高校材料学专业的必修课程[4]。笔者探索将计算材料学实验教学内容与科研实践相结合,设计了“基于分子模拟技术多孔材料反渗透性能研究实验”的研究型实验项目,实验内容涉及分子模拟的基础理论和方法,涵盖了当前科研工作中通用的计算机模拟软件(Materials Studio、Lammps、VMD等)。通过这些实验,使学生掌握计算材料学基本理论及常用计算软件,培养学生科学理论研究的基本技能和素养[4-5]。

1 实验设计依据

随着城市经济发展与人口快速增长,水资源短缺的情况严重,水资源短缺将对经济发展产生不利影响[6-9]。目前,解决水短缺的方法之一是基于反渗透理论的海水淡化,而通水阻盐性能优异的膜材料成为材料学研究的热点之一[10-12]。在反渗透实验教学和科研实验中,由于分子模拟技术具有高效、低成本等优点,因而备受青睐。本文结合学科发展前沿,基于分子模拟技术进行多孔材料反渗透性能研究实验的设计,力图将科研成果转化为实验教学,丰富计算材料学实验课程的内容。

2 实验设计

在实验设计中,要求学生自主查阅与反渗透材料相关的文献,了解反渗透技术的最新研究进展,复习量子力学和分子动力学的基础理论知识,掌握渗透系数、截留率的概念,了解密度、速度和自由能分布等相关参量的概念和分析方法。在此基础上,教师介绍实验内容、选题背景及相关研究现状,并与学生展开交流讨论。通过讨论,使学生了解实验背景、实验目的以及实验原理。随后,教师以引导的方式讲解模型构建、优化以及对优化后模型进行模拟计算的具体实验内容。实验所需软硬件包括Materials Studio、Lammps、VMD等,Visualizer模块和16核惠普工作站。

2.1 构建模型

构建模型是计算模拟过程的基础。构思模型要依据实验文献,根据研究目的,选择所需模型的结构类型以及考虑每类模型在实验中合成的可能性,要综合考虑模拟真实性、计算精度与效率。模型采用MaterialsStudio构建,如图1所示。图1(d)中,多孔膜材料(以多孔石墨烯为例)左侧为0.55 mol/L的氯化钠溶液层(供给层),膜右侧为体相水层(渗透层),供给层包含2 000个水分子和20个盐离子(Na+和Cl-),渗透层包含1 200个水分子。模型的尺寸为3.20 nm×3.40 nm×12.00 nm。模型的最外两侧为石墨烯活塞,用于给体系施加跨膜压力。

图1 模型的选取以及反渗透模型的构建

2.2 模拟方法

采用Lammps程序包进行压力趋势的反渗透模拟。原子间范德华相互作用采用6-12 Lennard-Jones(L-J)势能函数描述。膜原子的L-J参数取自DREIDING力场,盐离子和活塞的L-J参数分别由Joung团队和Werder团队开发。短程范德华相互作用的截断半径为1.20 nm,长程库仑相互作用利用PPPM方法计算。水分子采用刚性SPC/E模型,采用SHAKE算法对水分子的键长和键角施加限制。在模拟过程中,多孔石墨烯膜被固定。采用三维周期性边界条件,温度为300 K,对供给侧活塞施加250 MPa压力以实现反渗透过程。模拟的时间步长为1 fs,采样时间为1 000 fs。模拟过程先经过能量最小化,随后进行1 ns平衡态分子模拟,最后进行6 ns压力驱使的分子模拟,后5 ns用于数据分析。利用VMD软件实现动态轨迹的可视化。

3 结果与讨论:

3.1 孔亲和性对反渗透性能的影响

3.1.1 透水性与脱盐率分析

高效的透水性是对反渗透膜的基本要求。分析反渗透过程中多孔膜材料(石墨烯)的水通量,可以直观地反映其透水性。图2为多孔石墨烯的水通量与孔边缘亲和性(亲水孔和疏水孔)的关系图。相对于疏水性反渗透膜,单位时间t内传输通过亲水性反渗透膜的水分子较多,说明亲水性反渗透膜具有较大的水通量,即亲水性膜的透水性较好。实验结果为疏水性和亲水性反渗透膜的单孔水流量分别为每纳秒通过94.10和109.44个水分子。与其他二维材料相比,较高的水通量主要是由于其具有较大的孔直径(5.91Å)。脱盐效率是评价反渗透膜性能的又一重要指标,亲水性反渗透膜脱盐率为88.33%,疏水性反渗透膜脱盐率为95.00%,亲水性反渗透膜具有较低的脱盐率。实验说明针对膜亲和性这一要素,脱盐率同样存在所谓的“trade-off”效应。

图2 通过反渗透膜的水分子数随模拟时间的变化曲线

3.1.2 渗透机理分析

反渗透膜的透水脱盐效果主要是由膜内水分子的空间排布决定的。图3所示为反渗透膜内部水分子的密度分布图。由于孔边缘的亲水性,亲水性反渗透膜中水分子的密度较大,且孔内水分子的可进入面积增加,这两方面因素导致了亲水性反渗透膜较疏水性反渗透膜具有较大的水通量。孔边缘亲和性的增加使孔内部离子传输通道扩大,从而导致了亲水性反渗透膜具有较低的脱盐效率。

图3 反渗透膜中水分子的相对浓度分布图

3.2 膜表面亲和性对反渗透性能的影响

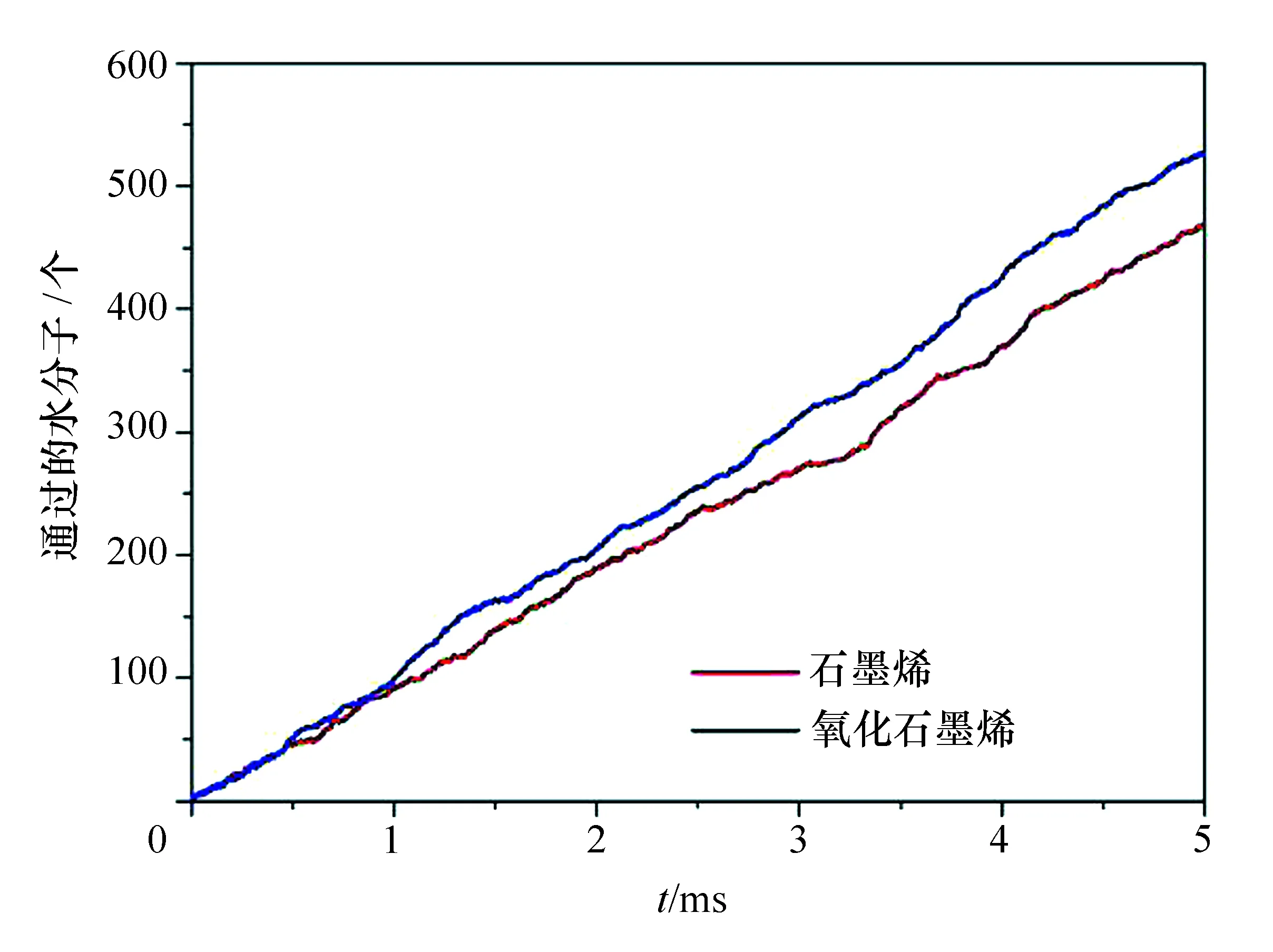

3.2.1 渗透性与脱盐率分析

图4所示为多孔石墨烯和多孔氧化石墨烯反渗透膜在反渗透过程中通过的水分子数随模拟时间的变化曲线。多孔氧化石墨烯反渗透膜表面由环氧基和羟基修饰,具有亲水性,相对于表面疏水性的多孔石墨烯膜,单位时间内传输通过的水分子较多,说明膜表面亲水性具有较大的水通量,透水性较好。实验结果表明:表面疏水性和亲水性反渗透膜单孔水流量分别为每纳秒通过94.10和110.4817个水分子。表面亲水性反渗透膜即氧化石墨烯膜的盐离子截留率(100%)比表面疏水性反渗透膜的盐离子截留率(94.38%)更高,这可能是由于亲水表面静电力不同造成的。

图4 通过反渗透膜的水分子数随模拟时间的变化曲线

3.2.2 渗透机理分析

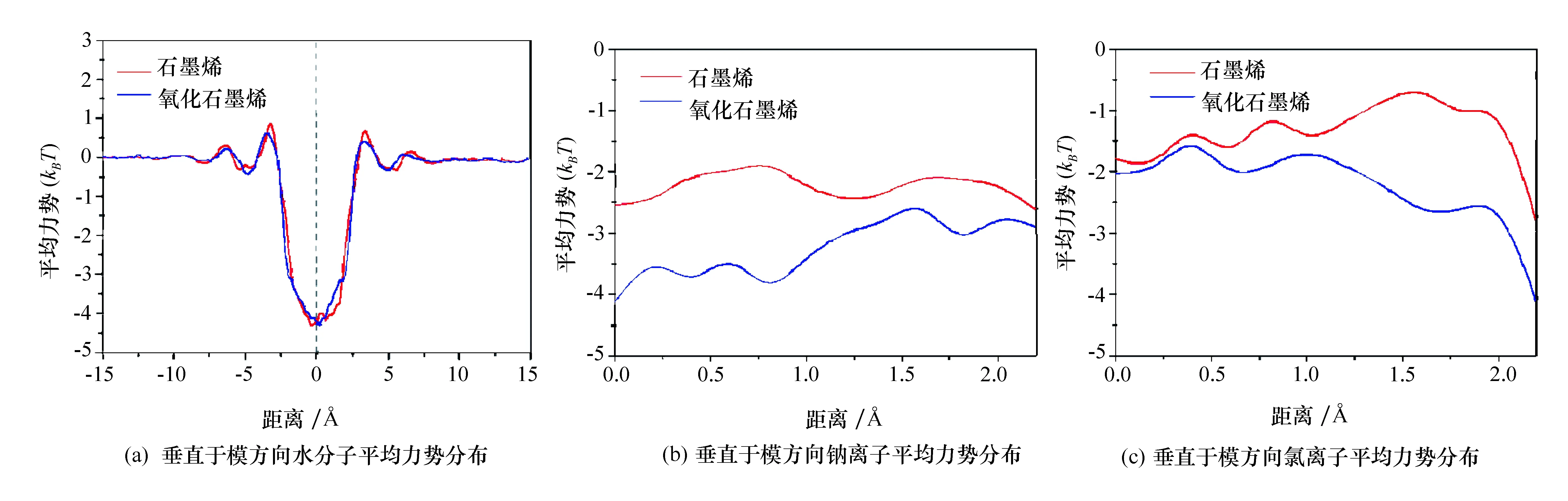

可以通过研究水分子穿过孔的自由能来分析渗透性能。沿垂直于膜方向水分子的平均力势(PMF)计算公式为

PMF(z)=-kBTln(ρ(z)/ρ(zref))

其中kB是玻尔兹曼常数,T为温度,ρ(z)为给定位置水的密度,ρ(zref)为远离孔位置处水的密度,PMF取值为0。由图5(a)可知:氧化石墨烯膜(表面亲水性膜)反渗透过程中,水分子穿过膜需要克服的能垒较小,因此水通量较大。从图5(b)、图5(c)可以看出:钠离子和氯离子在表面亲水性膜时所克服的能垒较大,因此表面亲水性膜具有更好的脱盐率。此外,钠离子所克服的能垒比氯离子更大,这归因于离子与孔的氢原子静电相互作用存在差异,带正电的氢原子对带负电的氯原子有更强的静电吸引作用,从而降低氯离子穿过孔的能垒,钠离子则相反。

通过上述实验操作和结果分析,可以让学生熟悉多孔膜材料反渗透性能的模拟测试过程。实验完成后学生以科技论文的形式撰写报告。

图5 垂直于膜方向各参量PMF分布图

4 实验内容拓展

基于分子模拟技术的反渗透实验让学生充分了解科学研究的基本流程,即文献调研—实验设计—实验操作—结果讨论—形成科技报告的过程。根据具体实验文献,可将实验内容进行不同层次和领域的拓展,使实验内容更接近实际应用,例如:

(1) COFs、MOFs等多孔材料的反渗透应用;

(2) 水中汞、镉、铅等有害重金属离子的分离。

依据上述拓展内容,学生前期可开展详细的文献调研,并与教师进行讨论,设计切实可行的实验方案,开展相关探索性的实验工作。在此基础上开展本科毕业设计和申请大学生创新实验项目。

5 实验教学效果

基于分子模拟技术的反渗透实验属于计算科学领域的专业实验,整个实验需要借助于计算机完成,并侧重于理论分析,要求学生掌握计算科学、材料科学、物理化学等学科领域的基础理论知识。在实验课上,教师需要介绍量子力学和分子动力学的基础理论、计算软件(MaterialsStudio、Lammps、VMD等)的基本操作、计算模型的构思、计算参数选择,让学生掌握二维材料模型、反渗透体系的构建方法。教师重点讲解分析方法和原理,引导学生将理论知识与实验现象联系起来,形成计算实验思路,巩固专业基础知识,培养科研能力。

目前该实验已经开设了2个学年,已有30人次完成了该实验。由于良好的实验效果,激发了学生对计算材料科学的兴趣,先后有2位学生申请了国家大学生创新实验项目,2位学生完成了反渗透膜材料设计与研发的本科毕业设计,多名学生的拓展内容经过教师的指导发表在较高水平的科技期刊上。教学实践表明,该实验在提升学生的创新意识和创新能力方面产生了良好的效果。

6 结语

基于分子模拟技术的反渗透实验内容新颖、具有前沿性,能够帮助学生更好地掌握专业基础知识、了解学科前沿、提高科研素养。该实验丰富了计算材料学实验的课程内容,其设计思路可以应用于其他材料或其他领域计算材料学实验的设计中。