利用577nm阈值下微脉冲激光治疗糖尿病性黄斑水肿

陶 玥,姜海涛,刘加勇

0引言

糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)属于糖尿病常见慢性微血管性并发症之一,其中糖尿病性黄斑水肿(diabetic macular edema,DME)与增殖性糖尿病视网膜病变(proliferative diabetic retinopathy,PDR)分别为糖尿病患者发生视功能损害与致盲的直接诱因[1]。DME可发生于DR任何阶段,多与血管渗漏促进因子表达、炎症细胞因子作用及血流动力学改变所引起的血-视网膜屏障(blood retinal barrier,BRB)完整性、功能性遭到破坏有关[2]。目前临床治疗DME主要通过玻璃体腔注射药物、激光光凝及玻璃体切割手术实现,其中反复玻璃体腔注射药物不良反应较多,玻璃体切割手术对视功能改善效果仍有待优化,而激光光凝治疗则操作要求较低,且兼具疗效与安全性,仍是DME的公认最佳治疗途径[3]。传统格栅样激光具有短时高温效应,对水肿吸收的促进效果已获得广泛认同[4],但由于其热量传导造成过多损伤,近年来有多项研究对其安全性提出质疑[5-7],临床逐渐以其他激光模式取而代之。微脉冲激光作为短促高频的重复脉冲激光类型,可借助阈值下能量控制特点,将靶点热能传播限制在较小范围[8],但应用于光凝治疗是否能达到预期效果仍有待进一步证实。对此,本研究旨在对比577nm阈值下微脉冲激光术与传统格栅样激光术应用于DME的疗效与安全性,取得一定成果,现作如下报告。

1对象和方法

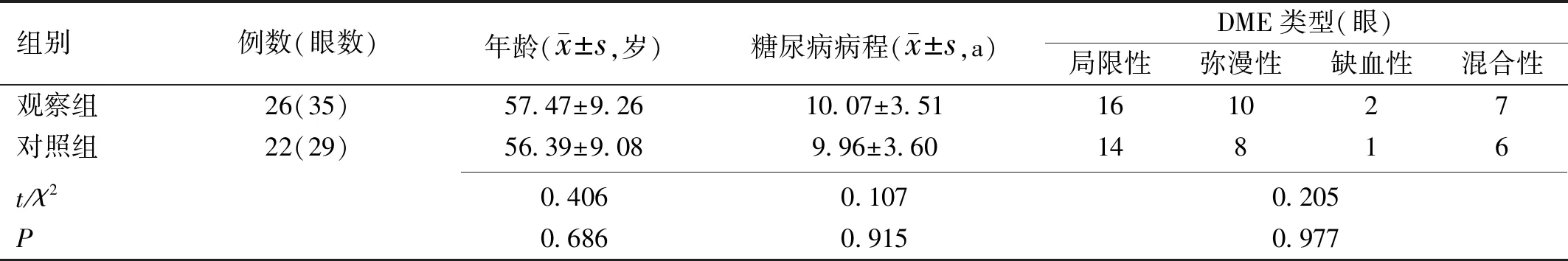

1.1对象回顾性分析。选取2016-04/2018-03于我院接受治疗的48例64眼DME患者临床资料,行577nm阈值下微脉冲激光术者纳入观察组(26例35眼),行传统格栅样激光术者纳入对照组(22例29眼)。纳入标准:(1)病史、症状及裂隙灯显微镜检查、眼底荧光血管造影(FFA)、光学相干断层扫描(OCT)结果均符合DME相关诊断标准者[9];(2)年龄为30~80岁者;(3)内分泌专科证实血糖控制良好者;(4)患者对术式预期疗效及风险知情同意。排除标准:(1)诊断为视网膜静脉阻塞、葡萄膜炎复发、玻璃体黄斑部牵拉、顿挫外伤、高度近视等其他因素引起黄斑水肿者;(2)合并眼压异常、固视功能异常、屈光介质不清或感染性眼科疾病患者;(3)伴有高血压或肝肾功能、凝血功能障碍等手术禁忌证者;(4)已接受药物注射或有任何眼科手术史者;(5)妊娠期或哺乳期妇女;(6)依从性欠佳、改变治疗方案或随访时间<6mo者。两组一般临床资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),后续指标观测具有可比性,见表1。

1.2方法两组患者术前完善各项眼科检查,托吡卡胺散瞳,奥布卡因滴眼液充分表面麻醉,FFA影像资料对渗漏点进行准确定位,并拟定覆盖性光凝策略。对照组行传统格栅样激光术,激光器设置为连续波模式,波长532nm,光斑直径为90~120μm,曝光时间为0.1s,50~200mW范围内逐步上调功率直至靶点产生浅白色光凝斑时,在中心凹外围750μm位置,避开乳头黄斑束作3~4排C型光凝斑。观察组行577nm阈值下微脉冲激光术,预先在后极部视乳头鼻侧1DD位置进行能量阈值测试,连续波模式下逐步增大能量,以隐约可见视网膜变白(Ⅰ级淡灰色光斑)为宜,设定为能量阈值;将激光器转变为微脉冲多点模式实施密集型治疗,曝光时间为0.2s,波长577nm,光斑直径140~160μm,光斑间距为0倍,工作负载率(脉冲通电占空比)5%,脉冲激光能量强度为上述所得阈值的1/2;根据FFA情况确定黄斑中心位置,光凝点在中心凹外围500μm位置,在多点模式下作环形密集型光凝,两组术后均持续随访6mo,嘱患者按时回院复查。于术前及术后1、3、6mo时,采用LogMAR视力表对患眼进行最佳矫正视力(BCVA)评估;应用OCT检测患眼黄斑中心凹视网膜厚度(CFT);借助视野计,0~20dB亮度范围内固视十字形目标,对患眼黄斑10°范围内平均光敏感度(MS)进行分析,并与基准视野范围对比获得平均视野缺损(MD)。回顾患眼眼底硬性渗出随访情况,统计其随访时间,并搜集术后6mo内并发症发生情况进行分析。

2结果

2.1两组患者手术前后BCVA比较重复测量设计方差分析显示,LogMAR视力表测试结果在组间、时间、时间×组间交互作用因素中均受到显著影响(F组间=18.233,F时间=48.217,F时间×组间=7.156;均P<0.05)。术后1、3、6mo时,两组LogMAR视力表测试结果均较术前有显著下降,且观察组明显低于同一时间对照组,差异均有统计学意义(P<0.05,表2)。

2.2两组患者手术前后CFT比较重复测量设计方差分析显示,CFT水平在组间、时间、时间×组间交互作用因素中均受到显著影响(F组间=36.602,F时间=66.570,F时间×组间=9.642;均P<0.05)。术后1、3、6mo时,两组CFT水平均较术前有显著下降,且观察组明显低于同一时间对照组,差异均有统计学意义(P<0.05,表3)。

2.3两组患者手术前后MS比较重复测量设计方差分析显示,MS水平在组间、时间、时间×组间交互作用因素中均受到显著影响(F组间=48.132,F时间=89.022,F时间×组间=12.847;均P<0.05)。术后1、3、6mo时,观察组MS水平均较术前有显著提升,且明显高于同一时间对照组,差异均有统计学意义(P<0.05,表4)。

2.4两组患者手术前后MD比较重复测量设计方差分析显示,MD水平在组间、时间、时间×组间交互作用因素中均受到显著影响(F组间=26.343,F时间=57.934,F时间×组间=7.336;均P<0.05)。术后1、3、6mo时,观察组MD水平均较术前有显著提升,明显高于同一时间对照组,差异均有统计学意义(P<0.05,表5)。

表1 两组患者一般临床资料比较

注:观察组:行577nm阈值下微脉冲激光术者;对照组:行传统格栅样激光术者。

表2 两组患者手术前后LogMAR视力表测试结果比较

注:观察组:行577nm阈值下微脉冲激光术者;对照组:行传统格栅样激光术者。aP<0.05vs本组术前。

表3 两组患者手术前后CFT水平比较

注:观察组:行577nm阈值下微脉冲激光术者;对照组:行传统格栅样激光术者。aP<0.05vs本组术前。

表4 两组患者手术前后MS水平比较

注:观察组:行577nm阈值下微脉冲激光术者;对照组:行传统格栅样激光术者。aP<0.05vs本组术前。

表5 两组患者手术前后MD水平比较

注:观察组:行577nm阈值下微脉冲激光术者;对照组:行传统格栅样激光术者。aP<0.05vs本组术前。

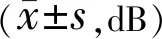

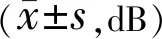

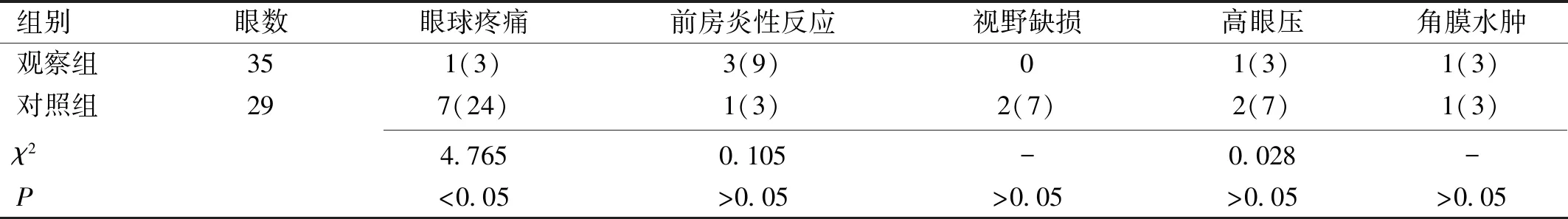

表6 两组患者术后并发症发生率比较眼(%)

注:观察组:行577nm阈值下微脉冲激光术者;对照组:行传统格栅样激光术者。-:统计出部分理论频数<1,转而采用Fisher确切概率检验。

2.5两组患者眼底硬性渗出持续时间比较观察组眼底硬性渗出持续时间为3.39±0.80mo,明显少于对照组(4.25±1.14mo),组间差异有统计学意义(t=3.536,P=0.001)。

2.6两组并发症发生情况比较术后6mo内,观察组眼球疼痛发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),而前房炎性反应、视野缺损、高眼压及角膜水肿发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05,表6)。

3讨论

局部激光光凝治疗DME主要通过刺激视网膜色素上皮层(retinal pigment epithelium,RPE)细胞并封闭微动脉瘤渗漏,从而促进RPE衍生因子合成,更新RPE细胞[10],此外还将通过热效应破坏视网膜外层光感受器,保障其内层氧供与代谢,抑制血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)表达,使微血管管腔收缩,血管壁通透性降低,进而维护视网膜外屏障功能,方能减轻水肿症状。传统格栅样激光术是应用较为广泛的光凝治疗方案,通过改善黄斑区微循环,减少血管渗漏与水肿症状,能极大程度保留黄斑病变患者残存视力,降低中重度视力丧失风险[11]。本研究中,两组患者术后CFT水平均获得显著减少,其中观察组减少幅度较大,这表明两种激光光凝策略均能有效缓解DME患者黄斑区水肿,其中577nm阈值下微脉冲激光术可能因治疗范围在中心凹外围500μm处,相比于传统格栅样激光术的750μm,更接近于中心凹,故而治疗效率更高,对加快水肿消退有利。

DME不仅是糖尿病微血管病变的眼部典型表现,还是糖尿病性末梢神经结构病变导致视神经元损害的综合体现。据相关文献报道,糖尿病神经变性相较于微血管病变早10mo左右,且病理变化多以轴突变性、神经节脱髓鞘、髓纤维缺失等形式呈现[12],最终可导致末端轴突不可逆性坏死,进而引起视锥细胞及其神经节细胞介导的神经通道功能障碍,可表现出视网膜MS偏低。本研究结果显示,观察组术后MS获得显著持续性改善,但对照组则直接恶化且持续改善幅度较小,提示577nm阈值下微脉冲激光术通过控制热能扩散损伤,而对患眼光感受器损害较小,术后在保留MS基础上恢复更快,相比之下传统格栅样激光术不仅对光感受器细胞造成损害,还可能由于引起水肿复发而阻碍MS复旧,后者并不利于患者预后视功能恢复。有学者认为,除治疗方式外,术后血糖控制对MS恢复影响也较大,尤其糖尿病病程较长患者,视神经末梢对高血糖及缺血、缺氧环境更为敏感[13],临床需引起足够重视。

传统光凝治疗致力于从多个方面促进水肿消退,但其实质仍属于对视网膜的破坏过程,除诱发疼痛外,还可造成周边视野缺损,诱发玻璃体出血及视力下降等不良后果[14]。部分研究指出,DME经由激光光凝治疗后30、90d随访时,患眼部分区域视野获得转归,但仍不可控制出现新的视野缺损点,可知激光对周围组织损害造成MS与空间分辨率同时受到影响[15],但也发现部分患者视力仍未受到负面影响,这可能与激光热损害作用不同于黄斑病变的病理机制有关。本研究发现,观察组经过治疗,MD水平得到显著提升,而对照组则有所下降,且前者中远期改善幅度更显著,这说明577nm阈值下微脉冲激光术能有效保留患眼整体空间分辨率,并在此基础上推进术后视野恢复进程。相关专家表示,DME术后黄斑水肿逐渐消退,但光感细胞受损不能随即恢复,患眼视野水平转归仍受到限制,且还可能导致固视稳定性及中心固视能力丢失[16],对患者生活质量恢复不利。

不同于传统格栅样激光术中激光作用时间等同于整个曝光时间,微脉冲激光由一系列完整且可重复的高频脉冲组成,曝光过程由激光作用时间与间歇时间构成,调控激光作用时间越短,光热效应传播距离越近,从而减少激光对视网膜周围组织的热损伤[17],是保护患眼视功能的可靠手段。叶黄素对绿色光与黄色光不甚敏感,因此既往黄斑病变光凝治疗的激光波长通常在495~590nm区间内进行选择,然而近年研究发现,叶黄素对黄色光敏感性相较于绿色光更低,且光热散射效应更小,选取570~590nm黄色激光可在保障安全性的前提下令光凝斑更接近于中心凹,且由于氪黄激光(568.2nm)造价高昂,故多选择阈值下固态二极管黄色激光(577nm)应用于眼科临床[18]。本研究中,采用577nm阈值下微脉冲激光术的观察组术后同一时间BCVA改善效果明显优于对照组,且硬性渗出持续时间显著较短,提示该治疗方案凭借精准且控制良好的光凝治疗操作,可确保眼底血管通透性尽快复旧,进而术后水肿消退、视网膜下液吸收与黄斑功能转归效率更高,对视功能迅速恢复有积极意义。有关研究还发现,微脉冲激光术治疗DME能有效改善患眼视野缺失,同样相对传统光凝治疗方案具备较大优势[19]。

相关指南要求,激光光凝治疗后,能在眼底镜下可见灰白色光凝斑方能确定治疗充分[20],工作时间≥100ms的激光发射装置基本能达到上述要求,甚至极易出现诸如视网膜下纤维化、光凝斑进行性增大及RPE细胞萎缩等过度治疗征象。而阈值下条件是微脉冲控制激光强度的重要前提,如根据指南要求进行持续脉冲激光辐照,可能对视网膜内层造成不可逆损伤,因此应当先在视乳头鼻侧特定部位进行阈值能量测定,避开对术区的影响且能科学有效确定激光能量参数设定,可保障眼底镜下不可见或仅见淡灰色光斑,从而避免过度治疗。本研究中,虽然两组患者术后前房炎性反应、视野缺损、高眼压及角膜水肿发生率无显著性差异,但观察组眼球疼痛发生率明显较低,这表明577nm阈值下微脉冲激光术的观察组术中激光列阵范围缩小,空间定位准确而操作周期有所缩短,对改善治疗体验有利。连海燕等[21]认为,阈值下微脉冲激光因安全性能更高,可将持续性或复发性视网膜病变纳入适应证范围,证实3a内约28%患眼需接受1次治疗,约48%患眼需接受2次治疗,约24%患眼需接受≥3次治疗,有利于保障取得良好预后。

本研究仅就两种激光光凝治疗方案进行对比,观察患眼术后短期内相关指标改变情况,缺乏长期随访资料回顾,且未对视野、对比敏感度等视功能重要指标进行比较,仍有待在往后研究中设计多中心研究思路加以探索。

综上所述,577nm阈值下微脉冲激光术应用于DME治疗可显著改善患眼BCVA、CFT、MS、MD水平,术后眼球疼痛发生风险低,有利于加快患者预后视功能恢复。

- 国际眼科杂志的其它文章

- Clinical features and surgical outcomes of Duane retraction syndrome in Turkish patients

- 飞秒激光辅助白内障手术在硬核白内障患者中的应用

- 后Tenon囊下注射曲安奈德与静脉滴注地塞米松联合玻璃体切除治疗RD/CD

- 超乳联合房角分离或小梁切除对PACG合并白内障患者血流动力学的影响

- Correlations among macular pigment optical density, central macular thickness and body mass index

- 隐形遮盖镜与压抑膜疗法治疗大龄单眼弱视的疗效比较