宁南山区典型植物根系分解特征及其对土壤养分的影响

杨 轩,李娅芸,安韶山,2,*,曾全超

1 西北农林科技大学资源环境学院,杨凌 712100 2 西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,杨凌 712100

枯落物是陆地生态系统养分循环的基本载体,作为土壤和植物连接的纽带,在土壤的养分循环中发挥着非常重要的作用[1]。近些年关于枯落物的研究主要集中在植物地上部分,而地下部分以及生态过程却严重制约着人们对陆地生态系统结构功能的探索与研究,愈来愈多的生态学家逐渐认识到地下生态系统研究的重要性。

根系分解作为植物凋落物分解的重要组成部分[2],是陆地生态系统碳和养分循环的重要地下生态过程[3],也是陆地生态系统碳和养分归还的主要途径之一[4],决定土壤有机质质量和数量的重要因素,影响着土壤有机质的形成[5]。据报道,通过根系分解归还的碳和养分甚至超过地上部分[6],根系分解成为地下养分和有机质输入的主要来源[7]。因此,植物根系分解对土壤有机碳积累意义重大,成为地下生态学研究的核心内容,也成为全球变化研究的重要领域[8]。但是,目前对于根系分解的研究主要集中于根系分解速率特征、养分释放规律等方面,对于根系分解养分释放量与土壤养分变化的相关性分析相对缺乏。所以,研究根系分解特征及其对土壤养分的影响并且进行相关性分析,对土壤肥力和植物生产力等均起着决定性的作用,对于维持草地生态系统物质和能量循环也能起到重要作用[9]。目前对于根系分解的研究方法而言,埋袋法作为科学、快速、有效的方法被广泛使用[10- 11]。

近年来,我国在宁南山区大力实行封山育林、还林还草、禁伐禁牧等一系列措施[12],用以恢复该地区的植被及生态环境,从而使得该地区植被覆盖面积得到大幅提高,地下根系生物量显著增加,有效改善了土壤养分状况。因此,在我国宁南山区研究草地生态系统根系分解特征及其对土壤养分影响,有助于确定根系分解的生态量循环机制,能够为我国北方草地生态系统植被生长恢复和土壤肥力变化提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本研究依托中科院水保所野外站,试验点位于固原市东部的河川乡上黄村(106°26′—106°30′E,35°59′—36°03′N)。该区的气候为半干旱中温带向暖温带过渡的季风气候,年平均降水量为420 mm,年平均气温为7℃,干燥度为1.55—2.00。上黄村以小川河为界分为东西两部分,西部由西往东依次是梁、坪、台地形,东部为梁状丘陵地形,总土地面积7.6 km2,沟坡地占90%,并且一半的土地坡度在7°—20°之间,平缓台地仅占8%。该区土壤由黄土母质发育形成,主要土壤类型为黄绵土和淡黑垆土。撂荒地主要草本类型植物为长芒草(Stipabungeana)、铁杆蒿(Artemisiasacrorum)、百里香(Thymusmongolicus)。

1.2 试验设计

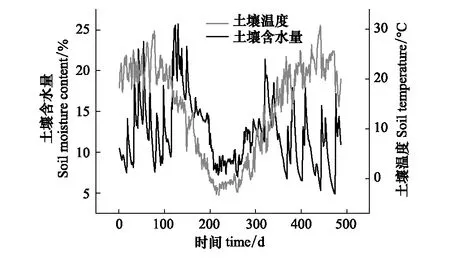

图1 野外小区土壤含水量和温度的动态变化 Fig.1 The dynamic changes of soil moisture content and temperature in field plot

2014年5月,采集长芒草、铁杆蒿、百里香的根系,将样品用蒸馏水洗净后,105℃下杀青0.5 h,在70℃条件下烘干至恒重,之后将根剪成3 cm左右备用。在采集根系的样地附近,选择一片土壤性质基本稳定的撂荒十年的典型撂荒地设置样区,坡度为7°,样区外部设置铁丝网护栏,以防止放牧和人为干扰,清除撂荒地面杂草。在选取的样地内设置2个分解小区,第二个分解小区为第一个分解小区的重复。在每个分解小区内设有8个样带代表8个采样时间,样带之间的间距为60 cm,不同的分解时间在不同的样带进行破坏性采样,每个样带内的样品只采集一次。在样带内,用PVC隔板设置30 cm×30 cm的正方形方格,方格之间的间隔为3 cm,保证方格相互独立,防止养分的相互移动。分别称取备用植物根段 50.0 g装入孔径为300目的尼龙分解袋,大小为30 cm×30 cm。在样带的方格中分别放入长芒草(Stipabungeana)、铁杆蒿(Artemisiasacrorum)、百里香(Thymusmongolicus)根段样品,另设置不放分解袋的处理作为对照。在每个样带中,每个方格放一个处理,并设置2个重复。放置时保证分解袋内根系均匀铺开,紧贴土壤表层,表层覆盖1 cm厚的土壤。其余样带按同样方法布设,并且以不同空间的分布代替时间变化。将温度和湿度传感装置,埋在每个分解小区的间隙,用于监测样地土壤含水量和温度(图1)。

分别于2014-07-01、2014-08- 15、2014- 10-01和2015-03- 15、2015-05-01、2015-06- 15、2015-08-01、2015-09- 15收集取样,植物样品为分解袋内全部根系,将收集的植物样品带回室内用蒸馏水清洗干净,并在将样品烘至恒重,计算根系分解过程的干物质损失量。将上述采集的根系样品粉碎,过2 mm的孔径筛。用土钻取出根系覆盖处相对应的土壤样品,土层为0—5 cm和5—20 cm,每层土壤样品重量大概为300 g,部分土样立即放入-20℃冰箱中冷冻保存,其余土样风干后分别过1 mm和0.15 mm筛备用。

1.3 测定项目与方法

土壤有机碳、全氮、硝态氮、铵态氮以及植物的有机碳、全氮、全磷等指标的测定均参照《土壤农化分析》[13]的方法进行。根系有机碳用 K2Cr2O7浓硫酸氧化法测定,根系全氮用 H2SO4-H2O2消煮法测定,根系全磷用钒钼黄比色法测定,土壤有机碳用 K2Cr2O7外加热法测定,土壤全氮用凯式定氮法测定,土壤铵态氮和硝态氮采用 KCl (1 mol/L)浸提-流动分析仪法测定。

1.4 数据处理

本文中所有数据使用 Microsoft Excel 2007 进行整理,采用 Origin Pro 9.0制图,使用SPSS 18.0软件进行统计分析,数据分析之前进行同质性检验,对于方差齐性不齐的数据进行Log10转化。根系的分解动态以根系的重量保持率表示,即残余重量占初始重量的百分比。以残余根系重量与养分浓度乘积占初始重量与养分浓度之积的比例来分析养分保持率。采用 One-way ANOVA 方法检验典型植物根系之间初始化学性质的差异性以及根系分解过程养分保持率的差异性。采用非线性指数方程Xt/X0=e-Kt对根系分解速率进行回归分析,X0、Xt分别为根系初始干重(g)和分解t时间的残留干重(g)[14],求得根系的分解系数K。对根系养分释放与土壤养分变化进行Pearson相关性分析。

2 结果分析

2.1 典型植物根系生态特征

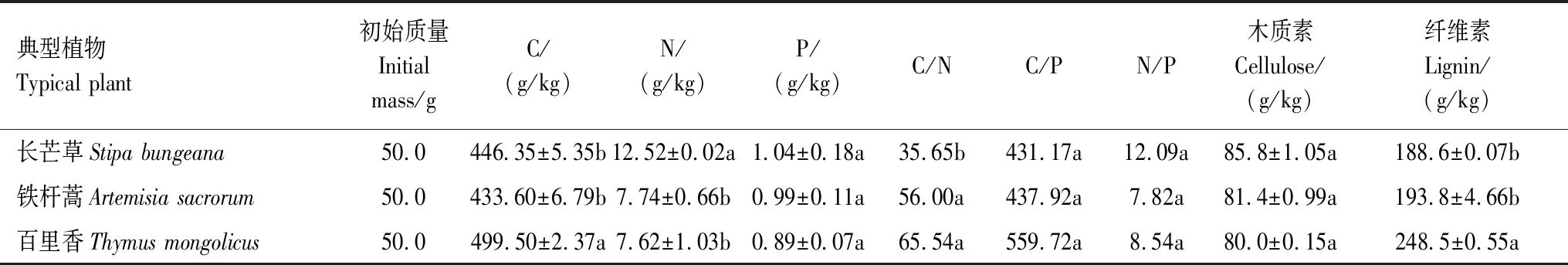

根系的化学成分是影响其分解的主要因子,也决定着根系能够向土壤释放养分的潜力,所以有必要对根系的化学成分进行详细描述。由表1可知,3种典型植物根的碳(C)初始浓度的大小顺序为:百里香>长芒草>铁杆蒿,其中百里香的初始碳含量为:499.5 g/kg,即50.0 g根系中含有25.0 g碳,高达根系初始质量的50%,同样,长芒草和铁杆蒿初始碳含量分别为根系初始质量的45%、43%,百里香根系初始碳含量显著高于长芒草和铁杆蒿根系(P<0.05),由此可以看出这3种典型植物根系的碳氧分含量充足,在根系分解的养分循环方面有很大潜力。长芒草根系的初始氮(N)含量显著高于铁杆蒿和百里香(P<0.05),而铁杆蒿和百里香根系的初始氮含量差异不显著(P>0.05);对于根系磷(P)含量而言,其在3种植物根系的初始含量差异不显著(P>0.05);在初始 C/N、C/P 方面,百里香显著高于长芒草和铁杆蒿,而 N/P 在3种植物根系中差异不显著(P>0.05);3种植物根系初始木质素含量差异不显著(P>0.05),而纤维素含量差异显著(P<0.05),并且百里香根系的纤维素含量显著高于长芒草和铁杆蒿(P<0.05)。

表1 根系初始化学性质(Mean±SD)

同列不同小写字母表示不同植物之间差异显著(P<0.05),n=4

2.2 典型植物根系分解速率与养分释放特征

2.2.1典型植物根系分解速率特征

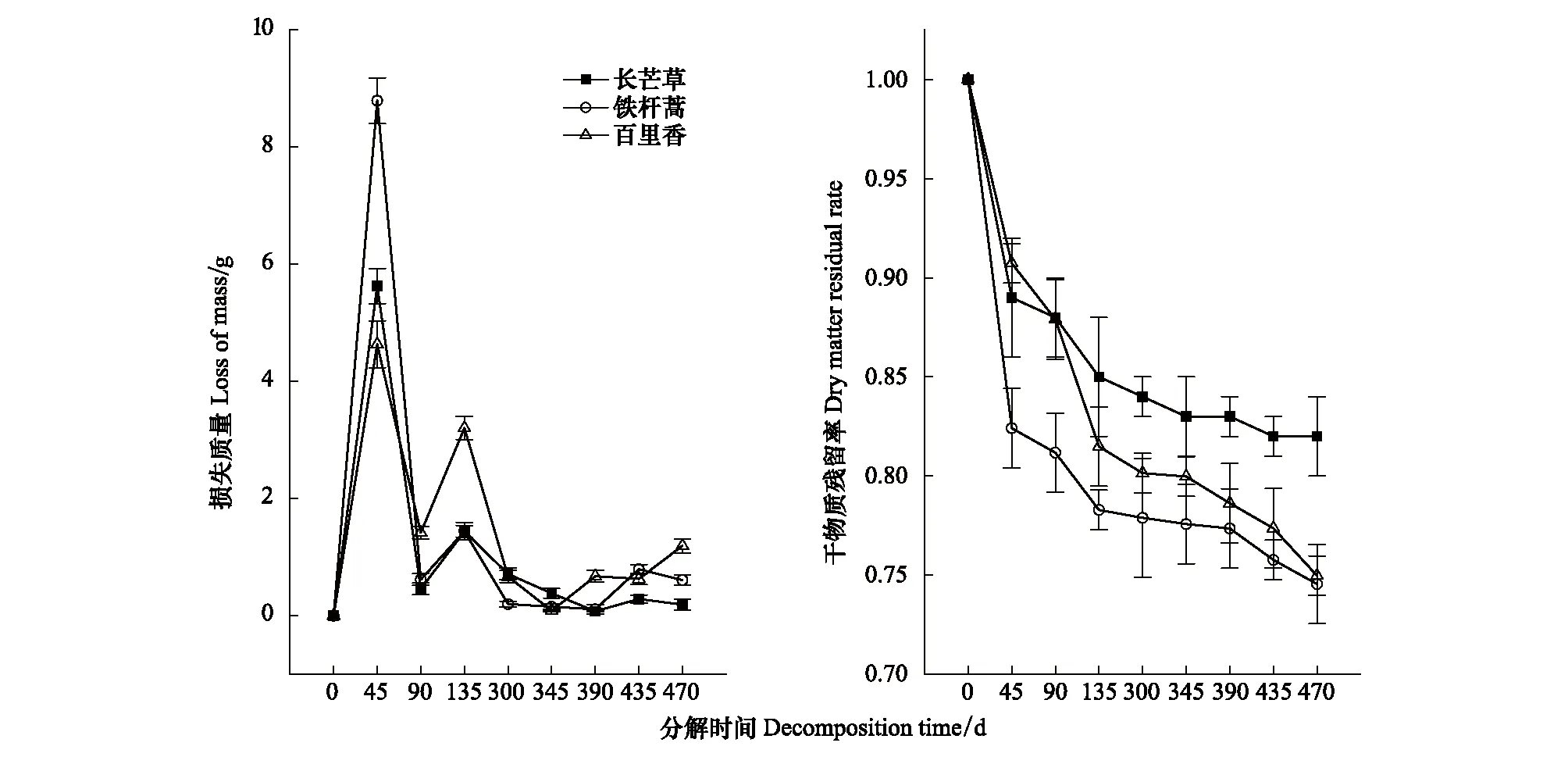

本试验结果表明,这3种典型植物根系的分解过程具有明显的阶段性,分为快速阶段和慢速阶段。由图2可知,试验期间,根系样品干物质残留率逐渐降低,分解速率由快变慢。在分解的前45 d(2014-05- 17—2014-07-01)为快速阶段,3种典型植物根系分解速率最快,质量损失最大,其中长芒草、铁杆蒿、百里香分别损失了11.26%、17.59%、9.27%,根系分解速率分别为铁杆蒿>长芒草>百里香。在45 d之后为慢速阶段,根系分解速率逐渐降低,质量损失明显减小,但在90—135 d即夏季过渡到秋季时,根系质量损失量又明显增加并且在135 d(10月)出现峰值,此现象可能与土壤水分含量升高有关(图1)。分解470 d后,根系干物质残留率降到最低,长芒草、铁杆蒿、百里香干物质残留率分别为:81.65%、74.55%、74.98%。

图2 分解过程中根系质量损失量及残留率的动态变化Fig.2 Dynamic changes of root mass loss and residual rate during the decomposition process

枯落物分解是一个动态过程,单指数衰减模型、双指数衰减模型和多指数模型常用于枯落物分解速率描述[15-16]。单指数衰减模型应用于草地枯落物分解较为普遍,例如对于荒漠草原草本植物来说,采用 Olson 的单指数衰减模型拟合效果较好[17]。本试验采用单指数衰减模型对3种草根分解速率进行计算,得出回归方程(表2),长芒草、铁杆蒿、百里香根系年分解指数K分别为0.00891、0.01128、0.01408。根系质量损失达到95%所需要的时间分别为27.29、21.18、17.31年。

表2 Olson非线性指数方程回归分析

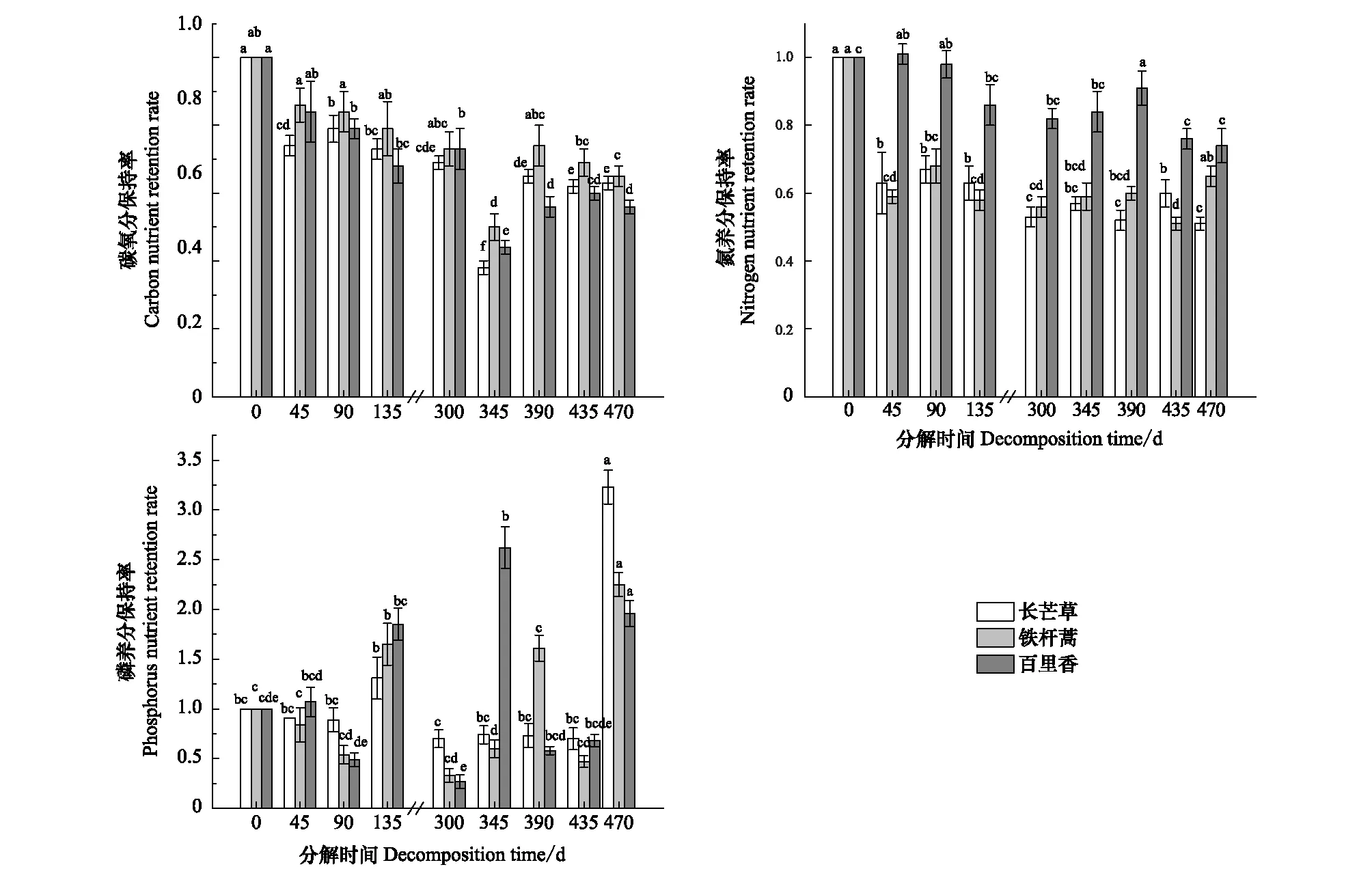

2.2.2典型植物根系分解养分保持率变化特征

本试验结果表明,3种典型植物根系分解过程中,其养分含量变化与气候因子密切相关。在分解的前45 d(春季),3种典型植物根系碳含量迅速下降,45 d之后下降减缓(图3)。但在300—345 d(春季)时,碳养分含量又出现明显下降并达到碳养分保持率最低点:铁杆蒿(50.26%)>百里香(44.26%)>长芒草(38.30%),表明春季气候有利于根系碳养分释放。对于整个分解过程,碳养分保持率呈现逐渐下降趋势,并在分解470 d后降低到64.74%(铁杆蒿)>62.74%(长芒草)>56.31%(百里香)。根系全氮含量在分解过程波折性减小,前期迅速释放,后期遵循富集-释放的规律,变化范围较窄,在2015年6月中旬(390 d)出现富集高峰,此时的氮素含量和45 d的氮素含量无明显的差异。长芒草、铁杆蒿、百里香3种典型植物根系氮含量在470 d分解结束时分别减少了4.77、1.04、0.12 g/kg,根系氮素损失率分别为的49.44%、35.43%、26.19%,其中百里香根系中氮素含量基本没有变化。对于根系磷元素而言,其含量变化有明显的阶段性和季节性,磷元素在分解的前90 d呈现逐渐下降趋势,铁杆蒿、百里香磷元素含量在45—90 d(夏季)快速下降,其磷养分保持率分别下降了30.00%、57.41%,是淋溶阶段。而在分解的135 d(秋季)和470 d(秋季)根系磷元素含量出现峰值,且磷元素含量的绝对值均比初期含量高,说明根系磷元素在秋季发生了富集。2015年3月中旬(300 d),磷元素保持率出现最小值,3种植物体内的磷素分别降低了30.00%(长芒草)、66.76%(铁杆蒿)、72.89%(百里香)。

图3 分解过程中根系养分保持率变化特征Fig.3 Changes of roots nutrient retention rate during the decomposition process不同小写字母表示相同植物的养分保持率在不同分解时间差异显著(P<0.05)

2.3 典型植物根系分解对土壤养分的影响

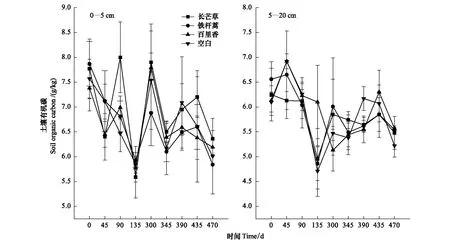

2.3.1根系分解对土壤有机碳的影响

如图4所示,土壤有机碳含量呈现波动减小的趋势,在整个分解过程中,0—5 cm土层土壤有机碳变化范围为5.43—8.00 g/kg,在135 d(秋季)达到最低值。由于植物根系的加入,在分解前45 d,0—5 cm土层的有机碳含量迅速减少,减少量分别为:长芒草(1.38 g/kg)>百里香(0.93 g/kg)>铁杆蒿(0.75 g/kg)。分解470 d后长芒草、铁杆蒿、百里香根系覆盖处的表层土壤有机碳达到初始含量的82%、74%、84%,土壤有机碳的含量表现为长芒草>百里香>铁杆蒿。同时470 d后长芒草、百里香根系覆盖处的表层土壤有机碳含量比空白处理的土壤有机碳含量分别高出0.35 g/kg和0.17 g/kg。对于5—20 cm土层有机碳而言,其变化范围在4.86—6.92 g/kg之间。在整个根系的分解过程中土壤有机碳含量呈现减少的趋势,同样在135 d(秋季)达到最低值。分解470 d后,长芒草、铁杆蒿、百里香根系覆盖处的5—20 cm土层土壤有机碳达到初始含量的88%、84%、90%,并且长芒草、铁杆蒿、百里香根系覆盖的5—20 cm表层土壤有机碳含量比空白处理的土壤有机碳含量高出0.26、0.32、0.35 g/kg。结果表明根系分解可以提高土壤中有机碳的含量。

图4 根系不同分解时间下土壤有机碳变化特征Fig.4 Changes of soil organic carbon at different decomposition time of roots

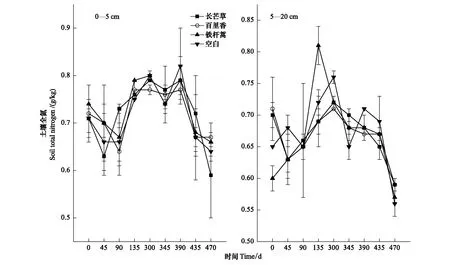

2.3.2根系分解对土壤全氮的影响

在模拟分解的470 d中,土壤全氮含量波动变化,并且两个土层土壤全氮含量变化有明显的季节性,春秋季含量较高,夏季较低(图5)。对于0—5 cm土层,空白处理土壤全氮含量变化范围在0.64—0.82 g/kg之间,根系覆盖处理的土壤全氮含量变化范围在0.63—0.80 g/kg之间,样品处理与空白处理之间无明显差异,其中土壤全氮的最大值集中出现在135 d(秋季)、300 d(春季),最小值集中出现在45 d(夏季)、90 d(夏季)。根系分解470 d后,长芒草、铁杆蒿、百里香根系覆盖处的表层土壤全氮含量比空白处理的土壤全氮含量分别高出-0.052、0.021和0.017 g/kg。对于5—20 cm土层而言,根系覆盖处理的土壤全氮变化范围为0.57—0.80 g/kg,空白处理土壤全氮含量变化范围为0.56—0.76 g/kg,样品处理与空白处理之间也无明显差异,其中土壤全氮的最小值集中出现在45 d(夏季)、90 d(夏季),最大值出现在300 d(春季)。根系分解470 d后,长芒草、铁杆蒿、百里香根系覆盖处的表层土壤全氮含量比空白处理的土壤全氮含量分别高出0.034、0.037 g/kg和0.015 g/kg。根系分解虽然对土壤全氮有一定的提高作用,然而土壤全氮在整个分解过程中的变化幅度和空白处理土壤相比差异很小,3种根系对土壤全氮的影响差异也较小。

图5 根系不同分解时间下土壤全氮变化特征Fig.5 Changes of soil total nitrogen at different decomposition time of roots

图6 根系不同分解时间下土壤有效氮变化特征Fig.6 Changes of soil available nitrogen at different decomposition time of roots

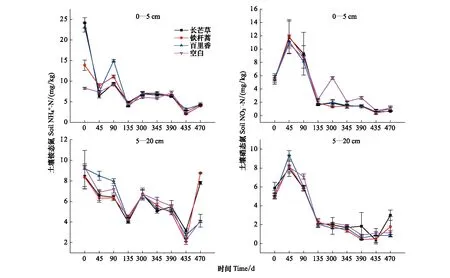

2.3.3根系分解对土壤有效氮的影响

在整个试验过程中,土壤铵态氮呈现先减小后增加再减小的波动变化趋势(图6)。对于0—5 cm土层而言,所有处理的土壤铵态氮含量变化范围为2.02—24.16 mg/kg。在0—45 d,此时春季向夏季过渡,温度明显升高(图1),土壤铵态氮含量呈现明显下降,下降值分别为:长芒草(17.76 mg/kg)>百里香(15.66 mg/kg)>铁杆蒿(5.00 mg/kg),表明增温会使土壤铵态氮含量显著降低。对于5—20 cm土层,土壤铵态氮含量范围为2.23—9.3 mg/kg,在435—470 d明显增加,增加量分别为:铁杆蒿(6.65 mg/kg)>长芒草(4.66 mg/kg)>百里香(1.32 mg/kg)。分解过程中,土壤铵态氮受水热条件的影响较大[18],两个土层土壤铵态氮含量的最小值均出现在435 d(夏季),最大值均出现在1 d(春季)。虽然土壤铵态氮含量上下波动趋势明显,但空白处理与覆盖根系处理的土壤铵态氮无明显差异。

土壤硝态氮含量呈现先增加后减小的变化趋势,135 d(秋季)之后变化趋于稳定。对于0—5 cm土层而言,所有处理的土壤硝态氮含量变化范围在0.79—10.81 mg/kg之间,在0—45 d出现明显增加的现象,其增量为5.46—6.39 mg/kg。对于5—20 cm土层,土壤硝态氮含量变化范围为0.90—8.08 mg/kg,在0—45 d也同样出现明显增加的现象,其增量为2.09—4.25 mg/kg。对比铵态氮含量变化可知,0—45 d温度升高(图1),硝态氮明显增加,而铵态氮含量明显降低,表明温度升高可能会促进铵态氮转化为硝态氮。其中土壤硝态氮含量最大值出现在分解的第45天,此时覆盖根系处理的土壤硝态氮含量比空白处理高出0.34—1.27 mg/kg,表明根系分解可以提高土壤硝态氮含量。

2.4 根系养分释放与土壤养分相关性分析

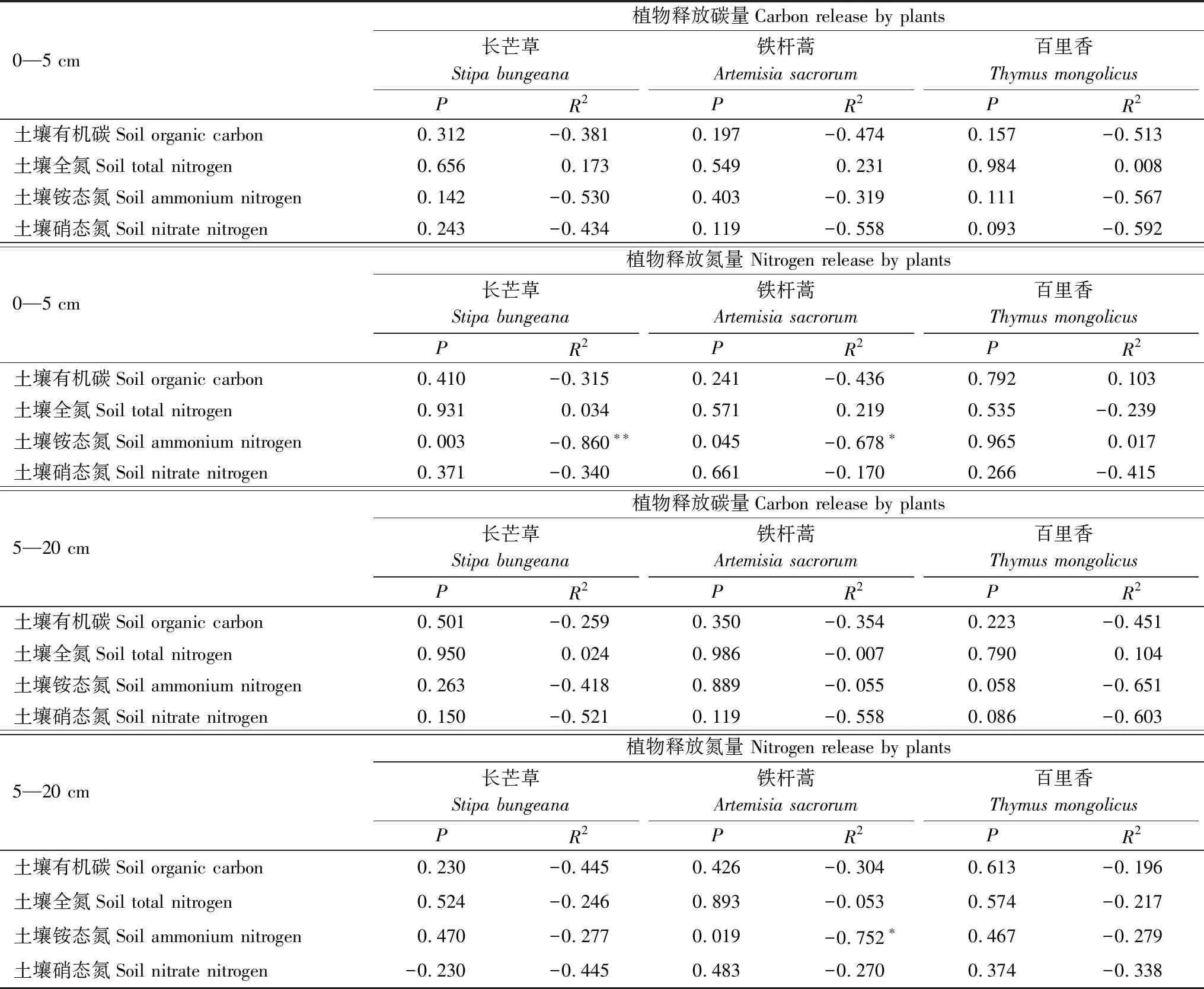

为了进一步说明根系分解对土壤养分变化的影响,对根系养分释放量(根系初始养分与根系残余养分的差值)与土壤养分进行了相关性分析。由表3可知,根系养分释放量与土壤养分含量变化整体呈现较弱的负相关性。只有0—5 cm土层长芒草根系覆盖下的土壤铵态氮与根系释放氮量呈极显著负相关关系(P<0.01),铁杆蒿根系覆盖下的0—5 cm和5—20 cm土壤的铵态氮与根系释放氮量呈显著负相关关系(P<0.05),其他并无显著相关关系(P>0.05)。并且由表3可以看出,0—5 cm土层有机碳含量与植物碳养分释放量的相关系数绝对值大于5—20 cm土层。

表3 根系养分释放与土壤养分变化相关性分析

3 讨论

3.1 根系分解的养分释放规律特征

本研究中,在分解前45 d干物质质量损失率达到最大值,之后分解速率明显下降(图2)。主要是由于在根系分解初期,根系中可溶性碳水化合物的含量相对较高,容易通过淋溶作用损失掉,此时土壤微生物利用这部分养分进行大量繁殖,又能进一步促进根系的分解[19],在分解后期由于木质素等其他难分解物质的积累,从而导致根系分解速率减慢,这与Yang等[20]人对根系分解的研究结果一致。

另外有关研究认为,在根系分解前期,其分解速率与根系氮浓度呈正相关[21],与本研究结果一致。本研究中,长芒草根系的初始氮含量显著高于其他两种植物(表1),在分解的前45 d快速失重率高达11.80%,这主要与它体内的氮元素快速流失相关[22]。当根系纤维素、木质素含量较高时,根皮还能阻碍微生物的活动,这也是根系分解速率明显减慢的潜在因素[23]。凋落物化学成分多样性越高,其中包含影响凋落物矿化分解的化合物的可能性就越大,不同化合物之间发生反应的可能性和激发微生物活性的可能性也就越大,这些过程都影响着凋落物分解速率。

根系分解受到大量因素的影响,并受到它们之间的交互作用影响,分解过程十分复杂。温度和湿度是影响根系分解的主要气候因素,从图1可以看出,土壤含水量的峰值出现在135 d(秋季),土壤温度的峰值集中出现在80 d(夏季),而根系分解失重的峰值并没有在温度最高的夏季出现,而是出现在温度和水分都较好的秋季。说明温度并不是唯一限制根系分解的因素,干旱地区极度缺水,比起温度,土壤水分是限制根系分解的重要因素。同时,大量研究也表明气候因子可以通过影响微生物的活性来影响根系分解的动态变化[24]。

在470 d的分解过程中,有机碳含量变化遵循淋溶-富集-释放的模式,这与参与根系分解的土壤微生物的活动规律有关,非生长季主要通过冻融循环的物理过程及微生物活动的生物化学过程来共同影响养分释放,而生长季节主要通过有利的水热条件提高微生物活性来间接影响分解过程[25]。根系分解初期,碳元大量释放,主要是由于根系中可溶性碳水化合物大量损失造成的,之后随着时间的增加,土壤微生物活性逐渐增加,在分解的第345天,微生物为满足自身需求开始大量利用碳元素从而造成碳的急剧下降。根系氮元素在分解的前期迅速释放,后期遵循富集-释放的规律,主要是由于微生物对可利用性氮需求控制的结果[26]。根系磷元素在分解后期都发生了富集,可能与根系初始磷元素含量偏低有关,初始微生物的 C/P 小于根系的 C/P,微生物只能从土壤中富集磷元素来分解根系,进而提高根系中磷元素含量,导致植物根系分解后期磷元素的富集。

3.2 根系分解对土壤养分的影响

本研究中,在根系分解的前45 d,土壤有机碳迅速减少(图4),原因可能有2个方面:一是因为根系输入导致土壤中现存有机质分解加快产生正的激发效应[27-28];二是根系的输入增加了了土壤微生物参与分解的有机碳源,从而增加了土壤呼吸。根系覆盖处土壤有机碳含量大多高于空白处理土壤有机碳含量(图4),表明根系分解可以提高土壤有机碳的含量,但在整个分解过程中,由于矿化作用占主导地位,土壤有机碳含量逐渐降低。分解的前135 d,表层土壤有机碳含量呈现波动性降低,空白处理土壤有机碳不同于表层土壤有机碳持续下降,这是因为添加外源有机物质会改变原有土壤有机碳分解速率。

根系分解的135 d(10月)至300 d(3月),土壤有机碳含量大幅度的增加,这一阶段气温很低,土壤温度一般处于零度以下,土壤中微生物的活动很微弱,很大程度地降低了土壤的矿化,促使土壤有机碳得到积累。而在根系分解的300 d(3月)至345 d(5月),添加根系的土壤有机碳含量略高于空白处理土壤,可能是随着土壤含水量的升高,植物通过淋溶作用向土壤释放大量的碳养分,但是土壤的碳含量仍旧迅速降低,可能是因为随着气温升高,微生物活动的增强,土壤矿化仍然占据主要地位,导致土壤有机碳的含量降低。分解470 d后,可以看出有根系覆盖的土壤有机碳含量高于空白处理,证实了根系分解可以提高土壤有机碳含量。

研究结果表明,3种典型植物根系分解覆盖下的土壤全氮含量随时间的变化较小,而且季节性变化明显,表现为夏季土壤全氮含量较低,而春季和秋季较高(图5),这可能是因为在该区,春秋季节土壤水分条件较好,养分的循环与流动快速。此外,虽然根系分解对土壤全氮含量有一定的提高作用,但是提高幅度较小,这可能是因为的土壤全氮中有机形态占主体[29],不易受到外界环境的干扰,所以波动较小。

由结果分析(图6)可知,根系分解虽然对土壤硝态氮具有一定的增加作用,但增加量很小,而对铵态氮影响则更小,整体而言,根系分解对土壤有效氮的影响不大。出现这种现象主要是因为土壤有效氮的变化受季节因素影响较大,季节因素主要是通过不同时期温度和水分来影响有机氮矿化、硝化和反硝化[30]的过程,进而影响有效氮的含量。本研究中,3种植物根系释放氮量与土壤硝态氮无相关性,而与土壤铵态氮呈显著负相关(表3),可能因为硝态氮易淋溶,而铵态氮可被土壤吸附不易淋溶[31],当土壤铵态氮含量较少时,其对根系氮素的吸收增加,促进根系氮素释放;土壤铵态氮较多时,其对根系氮素的吸收降低,从而出现显著负相关关系。

相关性分析表明:根系养分释放量与土壤养分含量整体呈现较弱的负相关性(表3),即土壤养分较少时,根系会增加养分释放量进行补充;当土壤养分较高时,根系则会减少养分释放量。植物根系分解可以给土壤提供养分,同时在分解过程中微生物活动又可能与植物从土壤中竞争养分,从而使土壤养分发生不同的变化规律。同时,通过相关性分析,得出土壤各种元素的变化与植物根系中元素的变化不存在显著的相关关系,此现象说明土壤养分元素的变化既受植物根系分解的影响,更主要的是系统环境的影响。0—5 cm土层有机碳含量与植物碳养分释放量的相关系数绝对值大于5—20 cm土层,是因为土壤养分含量随着土层深度的增加受到根系分解的影响越小,土壤养分含量越稳定。

4 结论

综合分析可知,宁南山区3种典型植物根系分解速率表现为先快后慢的规律,分解速率依次表现为百里香>铁杆蒿>长芒草。并且3种植物根系不同元素呈现不同的富集、释放规律,同一元素释放率表现出明显的季节性,受季节因素影响较大。试验结束时,根系释放大量碳、氮养分,根系覆盖处土壤有机碳含量得到了提高,而且0—5 cm土层有机碳含量与植物碳养分释放量的相关系数绝对值大于5—20 cm土层,证实了随着土层深度的增加,土壤有机碳含量受到枯落物分解的影响越小。并且由相关性分析可知,植物根系养分释放量与土壤养分含量呈现一定负相关性,说明当土壤养分含量较低时,根系会增加养分释放量进行补充。

致谢:感谢杨阳、李鑫、王宝荣对写作的帮助。