墨韵万方 灵动如云

李艳红

安徽博物院

书法是中国汉字的书写艺术,是中华民族优秀传统文化的瑰宝,极具艺术欣赏和收藏价值。安徽博物院藏中国古代书法作品数量众多,年代自晋唐至明清,名家荟萃,翰墨飘香,熠熠生辉。本文结合中国书法发展史,对安徽博物院藏中国古代书法之精品名作做概括梳理,与广大书法爱好者、研究者共同探讨。

一、晋唐宋元的书法

写经体是中国书法一种独特的形式,最初以实用为目的,后来在佛家和书家的共同参修中逐渐发展成一种书法艺术。安徽博物院藏写经数量较多,年代最早的是北凉《贤劫干佛名品经》残卷,曾入选第二批《国家珍贵古籍名录》,系麻、树皮混合纤维纸,正面题“贤劫九百佛品第九、贤劫干佛品第十”,末署“神玺三年太岁在卯正月廿日,道人宝贤于高昌写此干名佛,愿使众生礼敬侍奉所生之处,历奉千佛”。北凉神玺三年即东晋隆安三年(399),在敦煌传世经书中属年代较早者,世所罕见。书体具有浓厚的隶书特色,字形不太严整,大小不一,行笔方折顿挫,古拙朴茂。隋代《法华大智论·第五十三卷》,为敦煌藏经洞中之物,书写于药黄纸上,纸质精匀腻薄,纹理细美,卷首书“法华大智论”,尾书“大智论卷第五十三”,款题“开皇十三年岁次癸丑四月八日,弟子李思贤敬写供养”。此卷写于隋文帝开皇十三年(593),保存较为完好,书写规范,结体严谨,楷书中犹存隶味。

唐代《二娘子家书》册页是一件稀世珍宝,原为徽州大收藏家许承尧(1874——1946)所藏,系从敦煌写经裱褙纸中揭出,是一位自称“二娘子”的女子写给其母的家书,所写均为日常琐事。虽出自妇女之手,但通篇书写流畅自如,提按顿挫清晰,略见欧阳询之风,难能可贵。家书右上角钤有许承尧收藏章“歙许芚父游陇所得”朱文方印一枚。许承尧对《二娘子家书》也是极为珍爱,谓之“奇品,唐人家信,旷世所无”。

张即之(1186--1263),字温夫,号樗寮,安徽和县人,南宋时以能书闻名天下。书法深受唐人影响,学颜真卿、欧阳询和褚遂良,后转师米芾,并参以汉隶及晋唐经书,形成了独特的书法艺术风貌。他一生耽于禅悦,传世作品以佛经居多。楷书《华严经》册页,无款,钤有清朝著名书法家梁收藏印章。后经张珩鉴定,确系张即之真迹。此册结体严谨端庄而不失灵动,书写潇洒飘逸,翰墨古雅精丽,风骨俊美妙绝。

汪克宽(1304-1372),字德辅,安徽祁门桃墅人,元末明初理学家、教育家,善诗文,著述颇丰。在书法上,汪克宽亦是毫不逊色。惜其墨迹流传绝少,鲜为世人所知。小楷《江蘸传》卷系汪克宽为婺源名醫汪哲所书的小传,书体谨严,浑厚朴茂,俨然大家风范。款署“泰定二年乙丑祁门桃墅里人汪克宽书”,时作者才20多岁,是其青年时期的作品。

二、明代书法

明代早期帖学大盛,台阁体书法盛行朝野,端正拘谨,整齐划一,严重束缚了书法艺术的发展,逐渐引起了一些书家的反对,张弼(1425-1487)便是其中的代表人物。张弼,字汝弼,号东海,是明初书家中颇具个性的—位。其草书最为知名,以唐代张旭、怀素为楷模,具酣畅淋漓、—泻千里之豪情,卓然独步。草书唐张蠙《寄友人》五言诗立轴,曰:“世道复何如,东西远索居。常疑只见面,翻致久无书。甸麦深藏雉,淮台浅露鱼。相思不我会,明月几盈虚。”左下角钤“汝弼”“东海翁”两朱文方印。此书笔力劲健,行笔迅疾,意态自如,雄浑奔放,确有“跌宕纵横,取裁章草,追峰巅素”之势。

明代中期,苏州地区的“吴门书派”逐渐兴盛并占据当时书坛主位,影响甚广,成为明代书坛的典型代表。吴门书派名家众多,且多能文能诗,能书能画,是—个典型的“文人书派”。李东阳(1447-1516),字宾之,号西涯,是台阁体书法向明中期吴门书法过渡期间的书法家,篆隶楷行草皆擅,其中篆隶造诣尤高。行、草书有篆隶意蕴,结体宽博舒朗,姿媚劲秀,得颜真卿神韵而又自成一家。《行书自作诗》卷书李东阳自作古诗四首,分别为《慈恩寺偶成》、《幽怀》四首之一、《送董子仁出使琉球》和《用沈仲律提学韵奉邀一首》,诗后附许承尧庚辰(1940)夏仲题跋,云“西涯遗笔颇希见,此真确无疑也”。李东阳此作行笔矫健飞动,风格俊逸潇洒。诗文与书法相得益彰,有古雅温润之气。

祝允明(1460--1526),字希哲,自号枝山。能诗擅文,尤工书法,功力深厚,名动海内。楷书严谨端庄,草书则奔放不羁,风骨烂漫,被誉为“明代草书第一人”。草书唐代杨衡《卢十五竹亭送侄佰归山》诗折扇面,泥金笺,款署“枝山道人漫书”,钤“永瑢”“祝允明印”朱文方印两枚。行笔雄健流畅、挥洒自如,布局缓急有致、疏密相辅。永珞为乾隆帝六子,工诗擅画,精于鉴赏。

文徵明(1470--1559)是继祝允明之后吴门书派的领导人物,诗文书画皆精,人称是“四绝”的全才。文徵明的书法中年以后以王羲之为主干,以苏、黄、米、赵为支流,虽然比起赵孟烦已略有恣肆,但总体仍呈平和秀丽之态。《西苑诗十首》是文徵明56岁在京任翰林院待诏时所作,描述宫城西以太液池为中心的御苑景色,均为七律古诗,共10首。安徽博物院所藏草书《西苑诗10首》卷款署“徵明具稿”,钤“徵仲”朱文印。用笔苍劲流畅,结体放纵,恣情率意。其后有文徵明仲子文嘉万历甲戌(1574)四月题跋,云“此真迹尤不易得也”。此卷泵为海昌钱镜唐旧藏,钤有“海昌钱氏数青草堂珍藏金石书画印”“海昌钱镜唐藏”等收藏印章。

吴门书画家多为文入画家,喜用折扇写字作画酬赠亲友。《文徵明、祝枝山、董其昌合作书诗》折扇面,泥金蜡笺,起首为文徵明楷书自作七言诗及落款:“独立无言有所思,时时含笑向低看。芳心一片谁能识,只许相如曲里知。长洲文徵明。”钤“文徵明印”白文方印。文徵明的楷书温纯精绝,清劲秀媚,尤其是小楷最为人称道,有“明朝第一”的美誉。其后为祝允明草书七言诗:“花外栏干压翠檐,水边重阁半垂帘。内砧敦月黄昏后,坐觉春风一倍添。”款署“枝山祝允明”,钤“祝允明印”“祝枝山氏”二白文印。笔墨粗重,格调雄奇奔放,意态生动。董其昌(1555--1636),字玄宰,号思白、香光居士,提出绘画“南北宗”论,在中国画史影响深远。其书法也独辟蹊径,自立一宗,具“颜骨赵姿”之美,以至“片楮单牍,人争宝之”。董氏在此扇上以行草书七言古诗一首:“十年一住广寒宫,云恋歌声惯绕空。长爱惜花花下唱,袖和金缕拍春风。”款署“其昌”。笔墨浓淡相间,秀逸淡雅。三人皆为明代书画大家,合璧之作,诗美书更美,实乃难得。

王宠(1494--1533),字履仁、履吉,号雅宜山人。博学多才,诗书兼擅,尤以书法名噪一时,擅小楷,行草尤精妙,与祝允明、文徵明并称“吴门三家”。明何良俊《四友斋书论》评其书:“衡山之后,书法当以王雅宜为第一。盖其书本于大令,兼人品高旷,故神韵超逸,迥出诸人上。”楷书《后赤壁赋》折扇面,泥金笺,以小楷书宋苏轼《后赤壁赋》,字数虽多,但笔笔分明,一丝不苟,布局长短交替,错落有致。草书《五言诗》立轴书古诗一首:“帝里红樱院,翩翩舞辔来。江山窥隐见,云物指昭回。石竹开棋局,天花送酒杯。秋光满吴楚,万里一登台。”钤“王履吉印”白文印、“雅宜山人”朱文方印。左下角钤有清代书法名家杨岘的收藏鉴赏章“杨岘印信”白文印、“季仇”朱文印。结字清劲爽健,恣肆纵逸,神采飞扬,—气呵成。

陈道复(1483--1544),初名淳,字道复,后以字行,号白阳山人,文徵明的入室弟子,擅画写意花卉,淡墨浅色,疏爽雅致。书工行草,用笔浑厚,率意纵笔,稳健老成。草书《七言诗》折扇面,洒金笺,书《登虎丘》七言古诗一首,秃笔浓墨,姿尽骨全,款署“道复”,钤“道复”白文方印、孙大光鉴藏印“大光”白文方印及陈半丁鉴藏章“半丁审定”白文方印。

文彭(1498--1573),字寿承,号三桥,文徵明长子,少承家学,诗文书画篆刻俱精。文彭草书闲散不失章法,错落有致,神采风骨,兼其父文徵明和孙过庭之长,甚见功力。行书《五言诗》折扇面,洒金笺,诗曰:“爱此关河柳,青青千里遥。迎春先作态,入夏尚余娇。雨过垂清阴,云暗耸碧霄。新蝉鸣不歇,客思转萧条。”款署“文彭为汝业书”,钤“文彭之印”“文寿承氏”印及“大光”收藏印。笔力劲健,点画肥重,体势宽博,神采风骨。

彭年(1505--1566),文徵明弟子,字孔嘉,号隆池山樵。好学工书,明王世贞在《吴中往哲像赞》中云:“彭年书初法晋人,己为楷,其小者信本,大者清臣,行、草则子瞻。”其楷书结体端庄雄伟,骨力道劲,潇洒风神,颇值碍玩味。楷书折扇面以蝇头小楷书《嵇中散养生论》,款署“吴郡彭年为少岳先生书”,钤印漫漶不清。虽字数较多,但布局整齐,密而不乱。书写亦是笔画纤细,一丝不苟,无一字不精,无—笔移神。

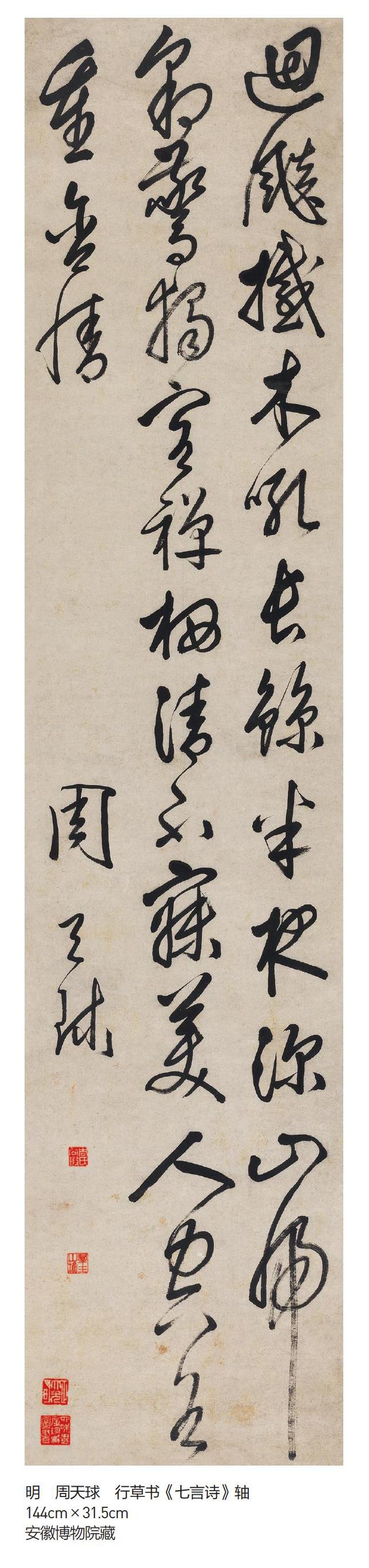

周天球(1514--1595),字公瑕,号幻海,又号六止生、群玉山人、群玉山樵等。书画诗文俱,曾在文徵明门下学习书法,篆、隶、行、楷皆。行草书《七言诗》立轴,文曰:“回飚撼木吼长鲸,半夜深山虎豹惊。独客禅栖清不寐,美人空谷重含情。”钤“周公瑕氏”白文、“群玉山樵”朱文方印及孙大光的鉴藏印章“正大光明”“四味书屋珍藏图书”。周天球此作体势雄健,笔致圆浑,墨色浓郁,行间舒朗。

徐渭(1521--1593),字文长,号天池山人、青藤老人等,浙江绍兴人。擅大写意花鸟,与陈道复并称“青藤白阳”。徐渭喜好书法,笔意奔放,自认为:“书法第一,诗第二,文第三,画第四。”行书《五言诗》折扇面,文曰:“郊居厌岑寂,携友过僧家。石泉驻行骑,香云绕归鸦。童子双白玉,随风散天花。天池。”钤有“徐渭”白文、“半丁审定”等白文印章。此幅作品精气充足,体势豪放,行笔迅疾,恣意狂放,豪荡不羁。

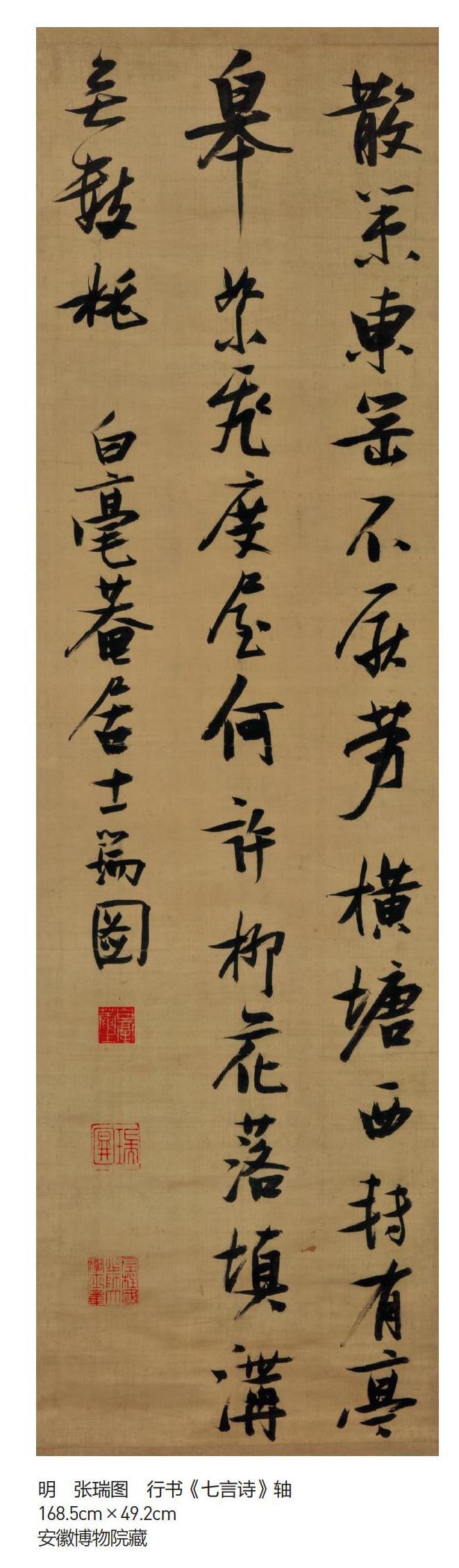

张瑞图(1570--1644),字长公,号二水、果亭山人、白毫庵主等,福建晋江人,是明代晚期一位著名书画家。书法尤奇逸,以“金刚杵”笔法著称于世,峻峭劲利,笔势生动,奇姿横生,与董其昌、邢侗、米万钟并称明末四大书家。行书《七言诗》立轴,绫本,书宋代王安石《散策》诗,款署“白毫庵居士瑞图”,钤“白毫庵主”白文、“瑞图”朱文、“左柱国少师大学士章”朱文方印三枚。通篇用笔方折硬朗,结字紧劲,有张有弛,飞腾跳跃,节奏明快。

三、清代书法

清代初期,妍雅清逸的董、赵书风依然盛行,这既是传统书风的自然延续,也与清初几位皇帝的喜好有关。其中著名的书法家有查士标、姜宸英、查异等。

查士标(1615--1698),字二瞻,号梅壑、懒老、梅壑散人等,安徽休宁人,工书擅画,“新安画派”的代表人物。其繪画和书法都深受董其昌影响,虽后转学米芾,终未脱董氏窠臼。查士标以行书、草书见长,行笔轻|央流畅,结体秀媚典雅,具清逸散淡之气,与其疏秀淡雅的画风相和谐。行书《小窗幽记》立轴,纸本,书明陈继儒《小窗幽记》中部分名言佳句,文曰:“良友相聚,或解衣盘礴,或分韵角险,顷之貌出青山,吟成丽句,从旁品题之,大是开心事。人生有书可读,有暇得读,有资能读,又涵养之如不识字人。是谓善读书者,享世间清福,未有过于此也。丙午冬月走笔于邗江桃花书院,拟荣先亲丈博粲,黄山查士标。”钤“查士标印”白文、“二瞻”朱文印。此书作于1666年,为查士标中年时期作品,笔墨疏简,格调秀远,字里行间流露出作者乐游山水、寄情翰墨的生活情趣。

姜宸英(1628--1699),字西溟,号湛园,又号苇间,浙江慈溪人。初以“江南布衣”闻名,屡试不中,直至清康熙三十六年(1697)才中进士,时年已七十,因其书法出众,被康熙帝拔至探花。姜宸英书宗米、董并融合各家之长,飘逸俊秀,笔势圆劲。《行草书鹅群帖》立轴,摹东晋王献之所书《鹅群帖》的部分内容,款署“姜宸英”,钤“姜宸英印”白文、“西溟”朱文方印两枚。字字之间上下映带,行间潇洒疏朗,丰神独绝。

查昇(1650--1707),字仲韦,号声山,浙江海宁人。清康熙二十七年(1688)进士,选翰林院庶吉士,授编修。书法秀逸,得董书飘逸秀润之致,用笔突出轻重波挑变化,婉转流畅,连康熙帝也赞其书法脱俗。行书《七言寿诗》立轴,纸本,款署“宸表年翁尊慈吴太君六秩大寿,查昇拜草”,钤“查昇”朱文、“太史之章”白文方印两枚。通篇行中带楷,字迹工整。草书《七言诗》折扇面,泥金笺,书宋范成大《拄笏亭晚望》诗,泥金笺,款署“书拟格非年翁,查昇”,钤“臣异旧字韦重”白文印、“声山”朱文印。线条粗重,笔力劲健,映带自然流畅,风格秀劲清逸,艺术特色鲜明。

而作为明朝遗民的王铎、傅山、朱耷、归庄、冒襄等,为人峭拔孤傲,书法上也不流俗媚世,仍执着于晚明的行草书风的探索。

王铎(1592--1652),字觉斯,号嵩樵,河南孟津人,博学好古,工诗擅书,尤以书法独具特色。他自幼学书,从“二王”入手,后融会诸家,亦多自出胸臆,笔酣墨饱,劲健洒脱,淋漓痛快,世称“神笔王铎”。行书米芾《谢安书赞》轴,绫本,文曰:“米芾赞曰山林妙寄,岩廊英举,不繇不羲,自发淡古。有赫龙晖,天造翰艺,末下弘迹,人鲜臻诣,永?太平,震惊大地。右赞谢安书法,王铎。”钤“王铎私印”白文、“觉斯父”白文方印两枚。这件也是许承尧旧藏,钤有“歙晚晴楼许氏收藏”白文印及许承尧之子许伯龙的鉴藏章“伯龙墨缘”。通幅行、草书相间,笔墨粗重,筋坚骨韧而张弛有度,直中寓曲,流转自如,跌宕多姿。草书《咏金山寺》诗轴,绫本,款署“金山寺之二首,王铎为皓庵先生词宗正之,乙亥秋草具”,下钤“王铎之印”白文、“痴庵”朱文二方印。乙亥即明代崇祯八年(1635),时年王铎43岁。王铎此书行笔迅疾,在大幅绫上纵横驰骋,醉墨狂书,飞腾跳掷,欹斜错落。章法上多用涩笔,纵中寓敛,藏锋不露,局部留墨厚重,缓急有致,气韵连贯。

傅山(1607--1684),原名鼎臣,字青竹,后改名山,字青主,又有真山、浊翁、石人等别名,山西太原人。傅山为人性情耿介,反对奴气,认为“作字先做人,人奇字自古”。他一生仰慕颜真卿,鄙薄赵孟,并以学赵书为耻,而崇尚拙朴率真的书风,提出“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”的书法理论。草书唐司空图《华下》诗轴,绢本,诗曰:“故国春归未有涯,小栏高槛别人家。五更怅望留孤枕,犹自残灯照落花。”字里行间流露出作者对于国家破败的无限怅惘以及思念故园的诚挚情感。全篇字体大小不一,字距紧密绵延,上下映带,而行间舒朗。下笔流畅恣肆,大气磅礴,从点画形态到章法布局都不受成法制约,这也是傅山书法理论的体现。

朱耷(1626--1705)是明王室后裔,号雪个、八大山人、驴屋等,—生所用别号甚多。明亡后为僧,避俗遁世,潜心书画。他的书法初学颜真卿、黄庭坚,得其蹙伸欹侧之妙;又受董其昌影响,得其灵动秀雅之美。草书唐孙逖《奉和李右相中书壁画山水》诗横幅,纸本,文曰:“庙堂多暇日,山水契中情。欲写高深趣,还因藻绘成。九江临户牖,三峡绕檐楹。花柳穷年发,烟云逐意生。能令万里近,不觉四时行。气概苟香馥,光含乐镜清。咏歌齐出处,图画表冲盈。自保千年遇,何论八载荣。”款署“八大山人”,钤“鰕鲳篇轩”白文、“八大山人”白文方印两枚。中锋行笔,凝练圆劲,笔酣墨饱,圆厚流畅,不重提按顿挫。字字之间紧密绵延,厚重浑成,而行间舒朗清隽,可谓形简而势满,神清而意长,与其绘画同一机杼,有很高的审美价值。

隶书在汉代之后走向衰落,除了唐代中期曾出现几位擅长隶书的书家,宋元明间少有问津者,到了清初隶书又有了新的发展。

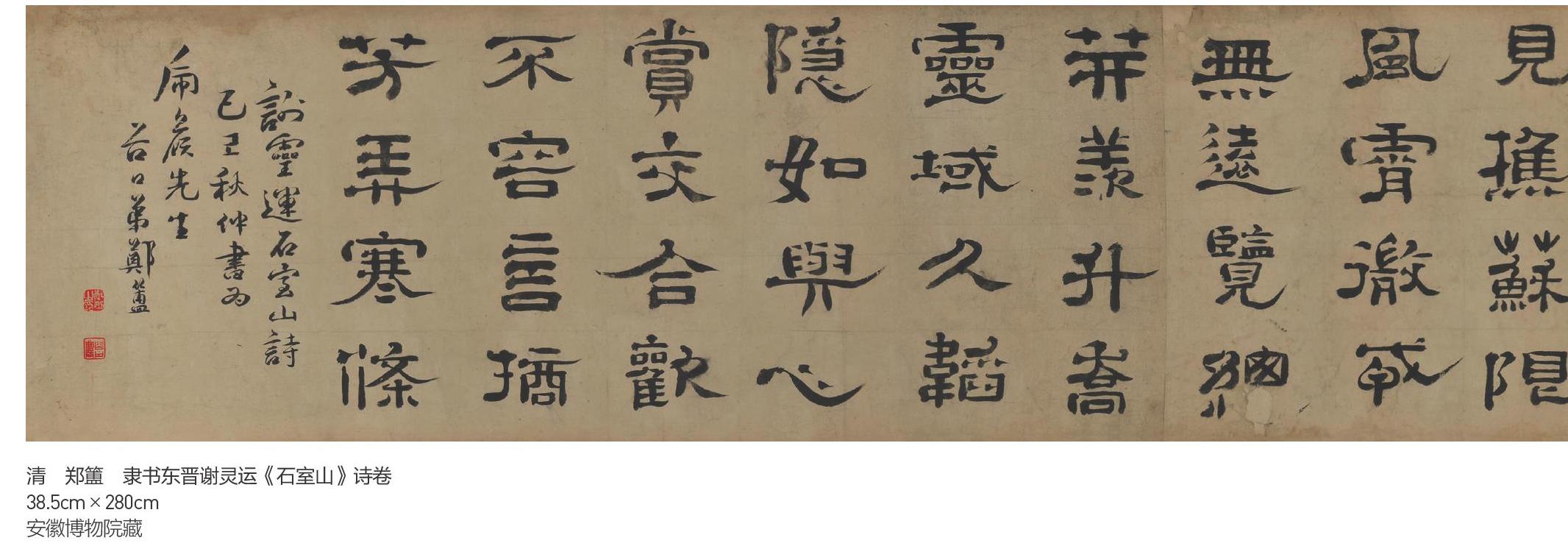

鄭簠(1622--1693),字汝器,号谷口,以擅隶书著称于清初。曾倾尽家资,遍寻汉唐碑碣,其隶书也一改元明书家取法唐人隶书的习气,直接取法汉碑,在当时反响极大。其隶书字体大小相近,规整而富于变化,既保持了《曹全碑》的特点,又具有飘逸奇宕的新意,后人称其为清代隶书第一人。隶书南北朝王僧孺《登高台》诗折扇面,泥金笺,款署“庚子八月上浣书拟伯翁先生,谷口郑簠”,钤“郑簠”白文、“谷口老农”白文方印两枚。此扇面作于1660年,时郑簠38岁。此幅作品飘逸清俊,结体工整,行间疏朗,错落有致,从容大方,富有书卷气息。隶书东晋谢灵运《石室山》诗手卷,纸本,笔墨厚重,结字稍扁,气势雄浑。落款为草书,署“谢灵运石室山诗,己巳秋仲书为虎侯先生,谷口弟郑簠”,钤“郑簠之印”白文、“谷口农”朱文二印。己巳年即1689年,时郑簠67岁,为其晚年佳作,行草书笔画略带方折,隶味浓厚。

清代中期,帖学书风的发展进入风格纷呈的鼎盛阶段,擅书者众多,名家辈出,其中刘墉、梁同书、王文治、翁方纲四人之书享誉大江南北,后人称其为“清四家”。

刘墉(1719--1804),字崇如,号石庵,山东诸城人。官至东阁大学士,以善书闻名海内,结字丰腴肥厚,内含劲骨,人称“浓墨宰相”。行书《七言联》为描金粉红团花蜡笺,滑润细致,文曰“句里江山随指顾,舌端幽眇致张皇,石菴”,钤“刘墉之印”朱文、“石菴”白文方印。笔墨粗重浓厚,貌丰骨劲,味厚神藏。

王文治(1730--1802),字禹卿,号梦楼,江苏丹徒人,乾隆二十五年(1760)探花,善诗书。其书法得力于董其昌、米芾,运笔柔媚,意蕴婉美,喜用淡墨,人称“淡墨探花”。行书团扇面,绢本,上书王文治所作七言古诗一首及《枇杷帖》部分内容,款署“竹坪贤弟雅鉴,七十一叟文治”。竹坪即汪恭,乾隆、嘉庆年间画家,安徽休宁人,书画皆精,尤工行、楷书,得梁同书、王文治两家之长。

翁方纲(1733--1818),字正三,号覃溪,晚号苏斋,乾隆十七年(1752)进士,以书法著称于乾、嘉两朝。翁方纲楷书根植于唐代欧阳询和虞世南,点画坚实圆厚,结体严谨匀称。行书是典型的传统帖学风格,连贯柔和,循规蹈矩,有大家风范。行书《寄怀石亭老友即题虹石斋图》诗两首,横幅,纸本,款署“丙寅仲冬得我友扬州惠缄,适令弟以此图属题二诗。虽为题此卷作,实伫望我友北来吾斋,雪窗焚香谈艺耳。尚有第三诗录于别纸,十七日,方纲”,钤“覃溪”白文、“翁方纲”白文方印两枚。此作应书于1806年,此时翁方纲已是70多岁高龄,可谓人书俱老。

梁同书(1723--1815),字元颖,号山舟、不翁、新吾长翁等,为大学士梁诗正之子。乾隆十七年(1752)进士,博学多闻,自少年就肆力习书,得名甚早。梁同书以行草书见长,从董赵起步,旁涉诸家,且不拘泥前人,自出胸臆。行书唐代韩愈《送高闲上人序》立轴,纸本,赞美张旭草书之张扬狂放,款署“山舟梁同书时年八十九”,钤“山舟”白文、“梁同书印”白文二印。此作点画圆润饱满,运笔流畅纯熟,结字稳妥,貌丰骨劲;章法平稳,行距疏朗,呈平和自然之韵。

“扬州八怪”是清代中期活动于扬州地区一批风格相近的书画家总称,主要成员有金农、郑燮、黄慎、李觯、汪士慎、高翔等。他们不仅画风怪诞奇崛,别开生面,书法也无丝毫媚俗之气,独具一格,其中金农的“漆书”、郑燮的“六分半书”、黄慎的草书,均争奇斗胜,各显灵性,名重一时。

金农(1687--1763),字寿门,号冬心,“扬州八怪”之首。博学多才,工诗文书法,擅用淡墨干笔画梅。他不以工书为念,而书法造诣是“扬州八怪”中最有成就的一位。其书法融汉隶、魏楷为一体,创造出一种“漆书”,即把毛笔尖锋剪掉,书寫时笔尖铺平如扁刷,没有中锋,古穆苍厚,风格奇特。金农隶书《宣和画谱》立轴,纸本,书《宣和画谱》卷一《道释叙论》的部分内容,款署“稽留山民金农”,钤“金农印信”朱文印、肖形印“龙虎丁卯”。笔画方正,棱角分明,结体凝重,规整和谐,苍古奇逸。在帖学盛行的时代,金农能独辟蹊径,创立“漆书”新格,真可谓书坛豪杰。

郑燮(1693-1765),字克柔,号板桥,与金农相交甚厚。乾隆元年(1736)进士,曾官山东潍县县令,因为民请赈而忤逆上司,弃官后居扬州卖画。工诗词擅书画,擅画兰竹、松石等植物,尤擅绘竹,名重一时。其书法融篆、隶、行、楷为一体,间以兰竹画法入字,面目奇异。郑板桥的隶书在汉后期“八分书”的基础上融入楷法,创作出“六分半书”,古拙不俗。其书作结体欹侧,撇捺伸展随意,字距与行距也不规则,随意措置,犹如“乱石铺街”。行书《贺新郎·食瓜》立轴,纸本,款署“板桥郑燮”,钤“郑燮”白文、“二十年前旧板桥”朱文方印两枚。其中所体现“嬉笑怒骂,涉笔成趣”的才情,也是其特殊人格的忠实折射。

黄慎(1687-?),初名盛,字公懋,后改名慎,字恭寿、恭懋,号瘿瓢山人、东海布衣等,诗书画艺精湛脱俗,尤擅绘人物,多取神仙故事为题材。绘画之外,黄慎还精于书法。其草书得怀素笔意,点画舒展纷披,字形开张跌宕,疏影横斜,苍藤盘结,颇具“字中有画”之趣。<桃花源图书画合璧》卷为黄慎78岁所作,后附黄慎乾隆甲申(1764)冬月录陶渊明《桃花源记》原文,所书笔画方折顿挫,忽断忽连,不据章法而恣意挥洒,面目狂纵夸张。初看上去满纸点画狼藉,难分字形,细细品味则姿态丰富,意趣跌宕百出。

高翔(1688--1753),字凤岗,号西唐,与金农、郑燮、汪士慎交厚。能书擅画,画梅笔意松秀,以疏枝瘦劲取胜。山水师渐江、石涛,笔法简淡而秀雅,喜作园林小景。在书法上,《国朝书画家笔录》中云其“精八分,工缪篆,晚年右手废,以左手书,字奇古,为世所重”。隶书《送杨已君归金陵》诗立轴,纸本,款署“送杨已君归金陵二首,书为鉴堂世同学先生和正,西唐弟高翔”,钤“高翔”白文、“犀堂”朱文印。字形奇古端庄,风格浑厚古朴。

安徽地区自古人杰地灵,人才辈出,在书法上也毫不逊色,如梁、邓石如等都是清代书法名家。

梁(生卒年不详),字闻山,号松斋,又号断砚斋主人,安徽亳州人。乾隆二十七年(1762)举人,善文工书,书学李邕,扬名天下,在乾隆时名气颇大,与梁同书一起被称为“南北二梁”。梁一生书碑较多,所书《江公救灾记》碑即是其中精品之一。行书《江公救灾记》册,纸本剪贴,记载乾隆四十三年(1778)七月,毫州罹水之惨,知县江询督率诸吏奋力御水救灾的事迹。凡书四本,此为初本。点画坚实,字形稳健,笔力充足,气势浑厚。梁对此册评价甚高,跋曰:“此余书《救灾记》第一本也,以石小不能容,遂另书之。然笔弱而新,不能佳。此虽退笔,而道劲腴润,颇有虞书《汝南公主志》笔意。孙生慎斋得之,装为册,而请余识之。时癸卯六月二日。梁。”钤“梁之印”白文、“闻山父”白文二方印。

清代中期碑学风气渐开,至清末达到鼎盛,皖籍书法家邓石如(1743--1805)便是碑学书家的杰出代表。邓石如为人性情耿介,终生为布衣,不求闻达,潜心研究碑学书法。论者以其书为“国朝第一”,而四体之中,又以隶书最精。隶书《世虑全消》四屏是邓石如书法艺术发展到高峰阶段的得意之作,文曰:“世虑全消,见几点落花,听数声啼鸟;尘缘割断,推半窗明月,卧一榻清风。”字形体方势圆,线条充满弹性又圆融沉稳,苍劲老辣。隶书敖陶孙《诗评》十屏则更臻化境,令人叹为观止。包世臣见到此作,也不禁情动挥毫:“是顽翁绝笔也,技至此,足以夺天时之舒惨,变人心之哀乐。造物能听其久住世间,以自失其权耶!”

安徽博物院所藏古代书法作品内容丰富,从不同角度展示了中国古代书法的文化内涵与艺术魅力。因篇幅所限,本文只能提纲挈领地简要概述,不能一一详细道来。旨在抛砖引玉,让更多好的书法爱好者认识并研究中国古代书法,让更多的观众和学者来关注安徽物院的书法藏品。

约稿、责编:金前文、史春霖