WTO争端解决机制是否真的能够促进出口?—基于WTO争端裁决案件的实证研究

李思奇,刘 斌,武赟杰

(对外经济贸易大学 中国WTO研究院,北京 100029)

一、引 言

世界贸易组织(WTO)在多边贸易体制的建立与发展方面发挥着不可替代的作用。然而,当前以WTO为核心的多边贸易体制正面临着前所未有的困境。首先,全球贸易治理结构发生了深刻变化,发展中国家尤其是新兴经济体的崛起带来了WTO的权力结构变化,美欧等发达经济体在WTO中领导力的下降使其失去了主导多边贸易体制的意愿,WTO正面临新的权力“真空”。其次,随着全球价值链和离岸外包的兴起,国际贸易领域中的新问题不断出现,而WTO的现有多边贸易规则难以有效规制正在进行的贸易活动;同时,美欧等发达经济体正将重心转向WTO框架外的区域和双边贸易协定谈判,全球区域和双边贸易协定数量的激增以及谈判议题的不断拓展与深化对WTO构成了强大的外围挑战。最后,单边主义和贸易保护主义的兴起使全球贸易环境面临更大的不确定性。自美国特朗普上台以来发起的“232”“301”调查等单边贸易保护主义行为削弱了多边贸易体制的权威性和稳定性。

WTO争端解决机制作为多边贸易体制“皇冠上的明珠”,在解决WTO成员间的贸易纠纷方面做出了巨大贡献。截至2019年3月1日,WTO争端解决机制共受理了580例争端案件,远远领先于其他全球性争端解决机构。但是,当前WTO争端解决机制的独立性和权威性正受到严重挑战。美国以争端解决机制需要改善透明度、上诉机构“越权”裁决等为由,阻挠争端解决机制上诉机构成员的遴选程序,使上诉机构由于人员空缺加剧了案件积压,削弱了其作为贸易争端调停者的公信力,并面临陷入瘫痪的风险。①目前WTO争端解决机制上诉机构仅剩3名成员,如不及时启动新成员遴选程序,至2019年12月底上诉机构将无法运行。而特朗普政府秉持“国内法大于国际法”的立场,提出WTO争端裁决不应增加美国在WTO协定下的义务,美国可以积极捍卫其贸易政策国家主权,同时越过争端解决机制擅自采取单边报复措施的行为更是削弱了争端解决机制的权威性。由于WTO是国际性组织,其权力由成员赋予,并不具备超国家权限,争端解决机制无权对不遵守争端裁决的成员直接实行制裁,因而争端解决机制的执行效率高度依赖于各成员自身执行争端裁决的意愿和能力。而美国当前“无视WTO争端裁决”的态度削弱了争端解决机制的司法仲裁价值,使争端解决机制的有效性受到威胁。由此引发的问题是:面对当前经济全球化的困境和美国单边贸易保护主义的行为,WTO争端解决机制究竟能够发挥怎样的作用?其在法律层面对贸易自由化价值的倡导,是否能够对起诉方产生实际的出口促进效应?哪些因素会影响被诉方对争端裁决的执行乃至对起诉方的出口促进效应?其出口促进效应是否因争端案件的异质性和涉案国别(区域)特征而呈现出差异?正是这些具有紧迫性的现实问题为本文的理论研究赋予了更深层次的意义。

目前,国内外学者大多从法律和制度层面展开对WTO争端解决机制的研究,剖析WTO争端解决机制的制度特征、WTO成员间贸易争端涉及的法律问题,以及特别关注发展中国家在WTO争端解决机制中的参与情况。部分研究探讨了影响争端案件发起和裁决的政治经济因素(Hom等,1999;Davis和Bermeo,2009);但从经济学视角对WTO争端解决机制展开规范性的实证研究却较为缺乏(田丰,2015)。一些学者认为积极援引WTO争端解决机制可以在一定程度上维护起诉方的出口收益,而起诉方的贸易报复能力、裁定被诉方败诉等因素有助于被诉方履行贸易自由化承诺(Bown,2004a,b);而案件持续时间过长不利于起诉方获得出口收益(胡晓琳,2011;杨仕辉和郭艳春,2013;林波,2017)。Bechtel和 Sattler(2015)的研究则发现 WTO 争端解决机制具有贸易溢出效应,案件的裁决不仅会促进起诉方对被诉方的涉案产品出口,而且对参与案件的第三方对被诉方的涉案产品出口也具有积极影响。但Chaudoin等(2016)却通过实证研究得出了不同结论,认为从被诉方的角度来看,争端解决机制带来的进口效应是极其有限的,并没有显著促进被诉方的涉案产品进口。

当前的国内外研究为本文奠定了坚实的理论基础,然而对于WTO争端解决机制的经济学研究仍需进一步深入。原因在于:一是WTO争端案件涉及大量的法律条款,需要具备专业法律背景的人士进行解读与分析,因此从法律层面开展WTO争端解决机制研究的文献数量可观;但从经济学角度难以量化争端案件的法律指标进而评估争端案件的贸易效应。二是难以建立WTO争端解决机制法律效率与经济效率之间的理论机制。虽然从理论上而言,WTO争端解决机制有助于解决成员间的贸易纠纷,消除与WTO规则不符的贸易壁垒,进而有力促进贸易自由化,但上述观点缺乏丰富而有力的实证支持。

现有研究虽然提供了一些贸易层面的经验证据,但至少还存在以下三个方面的局限性:一是未能明确WTO争端解决机制的司法仲裁价值转化为贸易收益的理论机制。二是考察的争端案件样本量有限,时间较早;并且,由于案件样本量、计量指标和计量方法的不同,现有实证研究的结论不尽相同,关于“WTO争端解决机制的经济效率是否如同其法律效率一样显著,起诉方是否能够获得预期的出口收益”未能形成统一结论。三是未能解决样本选择的内生性问题,以及忽略了争端案件异质性和涉案国别(区域)特征对贸易的影响,得出的结论有待进一步检验。鉴于此,本文着眼于WTO争端解决机制的贸易效应,揭示了WTO争端解决机制的法律实体规范收益转化为贸易收益的理论机制,并利用1999-2013年的WTO争端案件数据进行了实证分析,得到如下研究结论:(1) WTO 争端解决机制通过司法仲裁确实能够对起诉方产生积极的出口促进效应,但该种效应具有滞后性,并且因为争端案件异质性和涉案国别(区域)特征而表现出非均衡性。(2)从争端案件异质性来看,如果争端涉案产品为农产品或者起诉方胜诉程度越高, 则WTO争端裁决对起诉方的出口促进效应越强;但若案件涉及反倾销或反补贴措施,或因被诉方执行裁决不力而进入授权报复程序,则会减损争端裁决对起诉方的出口促进效应。(3)从涉案国别(区域)特征来看,起诉方的贸易报复能力越强, WTO 争端裁决对起诉方的出口促进效应则越显著。通过以上研究,本文拓展了 WTO 争端解决机制的经济学研究,为检验 WTO 争端裁决的出口促进效应提供了实证依据。

本文主要的研究贡献在于:一是丰富和完善了相关理论机制和假设,将被诉方执行争端裁决的“遵约”行为作为WTO争端裁决产生预期出口促进效应的重要中介变量,揭示了WTO争端解决机制的司法仲裁价值转化为贸易收益的理论机制。二是实证检验了WTO争端裁决的出口促进效应,并测度了争端案件异质性和涉案国别(区域)特征带来的出口促进效应的非均衡性。

二、WTO争端案件的实践情况

自1995年WTO正式运行以来,截至2019年3月1日,WTO争端解决机制共受理了580例案件。表1列出了WTO争端案件的主要参与方及案件受理情况。从争端案件的主要参与方来看,发达国家既是争端解决机制的主要使用者,也是较为突出的规则违反者。例如,美国、欧盟、加拿大、日本和韩国的起诉案件占WTO争端案件总量的52.9%;同时,上述成员的被诉案件占WTO争端案件总量达到50.7%。与发达国家相比,发展中国家参与争端解决机制的比重与其庞大的成员数量比例并不相称,并且由于经济实力和法律经验的缺乏,发展中国家起诉的案件,特别是针对发达国家的案件能否得到妥善的裁决与执行,从而使发展中国家获得切实的贸易收益,是值得关注的问题。从争端案件的受理结果来看,获得专家组裁决(12.6%)和上诉机构裁决(26.4%)的案件共占39.0%,可见争端裁决是WTO成员解决贸易纠纷的主要方式。由于对裁决执行存在异议而启动执行审查程序或授权报复程序的案件占裁决案件的20.8%,说明近1/4的案件争议方都对争端裁决的执行存在异议。

表1 WTO争端案件的主要参与方及案件受理情况

续表1 WTO争端案件的主要参与方及案件受理情况

三、理论机制与研究假设

从理论层面来看,WTO争端解决机制为成员间解决贸易纠纷提供了多边制度平台,有助于消除与WTO规则不符的贸易壁垒,进而有力促进贸易自由化,增加整体的贸易福利。并且有学者指出,争端解决机制倾向于起诉方所倡导的贸易自由化价值,往往做出有利于起诉方的裁决(Colares,2009)。实践数据也说明了这一点。截至2019年3月1日,在已经做出裁决的226例争端案件中,仅有8例案件判定起诉方完全败诉,起诉方至少有一个主张获得专家组或上诉机构支持的胜诉率高达96.5%。但是,法律层面对贸易自由化价值的倡导是否能够转化为实际的出口促进效应,取决于被诉方对争端裁决的执行情况。也就是说,被诉方对争端裁决执行的“遵约”行为是争端解决机制能否产生预期出口促进效应的重要中介变量。

对于被诉方执行争端裁决的原因有多种解释。首先是不执行裁决的声誉成本(Scott和Stephan,2004;Goldsmith 和 Posner,2005;Hathaway,2005;Raustiala,2005;Scott和 Stephan,2006)。如果一国公然违反国际规则,将难逃大多数国家的批评与谴责,因此遭受很大的声誉损失。维持良好的国际声誉是WTO成员执行争端裁决的重要考虑(韩逸畴,2015)。其次是争端裁决的法律约束力。被诉方负有善意履行裁决的国际法律义务,即使不存在有效的救济或惩罚机制,各成员也会习惯性地遵守WTO争端裁决,并期望其他成员也切实遵守。这种对遵约的信仰形成了一种“遵约引力”,导致国家间遵约的良性互动(Franck,1990)。而一个受到“尊重”的争端解决机制显然将更好地维护成员利益(田丰,2006)。

然而,上述原因无法解释WTO成员在某些情况下未能有效执行或部分执行争端裁决的“违约”行为。在执行WTO争端裁决的实践中,几乎所有成员都秉持实用主义为先导、国家利益至上的态度,以美国和欧盟最为典型。虽然总体而言,美欧作为被诉方能够较为积极地执行争端裁决,但当争议措施涉及重大产业利益或敏感问题时,其通常都会利用争端解决程序和争端裁决的漏洞拖延裁决的执行,或非实质性地执行裁决。由此引发的更广泛讨论是,在实践中被诉方对争端裁决的执行并不仅仅是法律层面的履行义务,而是受到复杂政治经济环境中的多元利益驱使,虽然被诉方通常会遵守国际义务,执行争端裁决,但其对争端裁决的执行程度取决于其自身的利益判断(屠新泉,2005),而这往往会影响起诉方的贸易收益。

因此,即使我们假定WTO争端裁决会带来积极的出口促进效应,但这种效应可能也会因为争端案件的异质性和涉案国别(区域)特征表现出非均衡性。在实践中,WTO成员选择性地执行或不执行某些争端裁决,很大程度上是因为争端案件的异质性影响了被诉方政府执行裁决的动机。当争端案件涉及较为敏感的行业群体(如农业)时,将加大被诉方执行争端裁决的复杂性。一方面,农业作为一国经济的基础性产业,是事关国民福祉的关键领域,也是WTO多边贸易谈判中的核心议题。无论是发达成员还是发展中成员,在执行有关农产品贸易自由化的争端裁决时,会受到更为复杂的国内利益群体博弈的影响;但另一方面,较之WTO农业规则谈判的举步维艰,争端解决机制对WTO现存规则的澄清和完善有助于规范WTO成员的农产品贸易,成为推动农产品贸易自由化的重要途径。因此,虽然被诉方执行农业争端裁决的阻力较大,但若能依据裁决有效地削减农产品贸易壁垒,将为起诉方在农产品贸易自由化方面带来可观的贸易收益。据此,本文提出如下理论假设:

假设1:当争端案件涉及农业时,由于被诉方执行争端裁决的复杂性加大,因此执行争端裁决对起诉方产生的出口促进效应不确定。

当争端案件涉及反倾销、反补贴措施时,将直接冲击被诉方国内的被保护产业利益。反倾销、反补贴措施是WTO成员最常用的贸易救济方式,也是各成员最常诉诸WTO争端解决机制的贸易措施。①截至2019年3月1日,援引WTO《反倾销协定》和《补贴与反补贴措施协定》的争端案件分别为131例和125例,共占WTO贸易争端案件总量的44.1%。反倾销、反补贴措施具有灵活性,一方面能够保护国内产业、维护公平竞争环境,另一方面也会受到特定的国内政治环境和利益集团的影响,成为贸易保护的隐蔽性工具。同时,由于反倾销、反补贴措施通常是以针对特定国特定产品的进口附加税形式实施,被诉方若撤销或修改反倾销或反补贴措施,将直接降低对起诉方涉案产品的进口税率,对国内受保护产业的冲击较大。因此,在执行有关反倾销或反补贴措施的争端裁决时,牵涉到国内受保护产业利益,被诉方政府会在执行争端裁决与维持国内特定利益群体政治支持之间寻求平衡。据此,本文提出如下理论假设:

假设2:当争端案件涉及反倾销或反补贴措施时,被诉方执行争端裁决的国内阻力较大,执行争端裁决对起诉方产生的出口促进效应不确定。

争端案件的裁决结果会影响被诉方的“遵约”行为。理论上,如果起诉方获得争端裁决支持的主张比例(claim)越高,被诉方需要为此履行的贸易自由化承诺水平就越高,起诉方的预期贸易收益就越大;但这也取决于被诉方对争端裁决结果的认同度。总体而言,WTO争端裁决的品质较高,具有较强的连贯性和说服力,其司法仲裁价值被广大成员认可。据此,本文提出如下理论假设:

假设3:争端案件的结果会影响被诉方执行裁决,起诉方获得支持的主张比例越高,被诉方执行裁决的约束激励越强,对起诉方的出口促进效应越大。

争端案件的执行程序会影响被诉方执行裁决的“遵约”行为。当专家组和上诉机构进行裁决后,若起诉方对被诉方执行裁决的情况有异议,可以申请启动执行审查程序(compliance)或授权报复程序(remedy)。WTO争端解决机制将再次审查被诉方执行裁决的情况,再次敦促被诉方执行裁决或授权起诉方在一定程度内对被诉方实行报复。启动上述程序说明起诉方未能很好地化解与被诉方的贸易纠纷,其贸易自由化的预期收益相对未启动上述程序而言更不确定。据此,本文提出如下理论假设:

假设4:若案件进入争端解决机制的执行审查程序或授权报复程序,那么执行争端裁决对起诉方的出口促进效应不确定。

另外,起诉方与被诉方的某些国别(区域)特征也会影响被诉方执行争端裁决的行为乃至对起诉方的出口促进效应。首先,从理性选择视角来看,影响被诉方执行争端裁决的重要因素是起诉方的贸易报复能力。通常认为,起诉方的贸易报复能力(retaliation)越强,对被诉方执行争端裁决的约束激励越强(Mavroidis,2000)。被诉方是否执行争端裁决,一方面是对执行裁决预期成本和收益的评估;另一方面是对若不执行争端裁决,起诉方可能采取的报复措施带来的经济损失进行评估。据此,本文提出如下理论假设:

假设5:起诉方的贸易报复能力越强,被诉方执行争端裁决的动机越强,对起诉方的出口促进效应越大。

其次,被诉方实施的其他替代性贸易政策可能是其执行争端裁决的前提。WTO争端解决机制约束的是各成员政府干预国际贸易的权力,影响的却是各成员国内利益集团的实际利益。为平衡执行争端裁决所削减的贸易壁垒对国内产业的影响,被诉方政府有时会在执行争端裁决的同时采取其他替代性贸易政策,如在WTO约束税率范围内提高关税等来对国内产业进行补偿,该类替代性贸易政策会继续形成新的贸易壁垒,有可能抵消执行争端裁决带来的贸易自由化效果,对此需要进一步验证WTO争端解决机制的制度有效性。据此,本文提出如下理论假设:

假设6:被诉方实施的其他替代性贸易政策(如对涉案产品提高关税)有可能减损被诉方执行争端裁决的贸易自由化效果,对起诉方的出口促进效应不确定。

四、模型构建、变量定义与数据来源

(一)模型构建

为准确测度WTO争端裁决是否对起诉方产生出口促进效应,本文采用倾向得分匹配双重差分法(PSM-DID)解决样本选择偏差和内生性问题。倾向得分匹配法(PSM)能够解决样本选择偏差问题,而双重差分法(DID)能够解决内生性问题并得出“政策处理效应”。基于此,本文最终采取PSM与DID相结合的方法,从而在最大程度上保证实证结果的准确性。

1. 对所选样本进行倾向得分匹配

首先将样本分为处理组和对照组,处理组受到了某种政策的影响,对照组则未受到该种政策的影响;通过匹配处理组和对照组,找到与处理组具有相似特征的对照组,从而将匹配后的对照组作为处理组的反事实结果,以消除选择性偏差。本文将争端涉案产品视为处理组(T),将非争端涉案产品视为对照组(U),令 A ={T,U}表示所有样本。假设某产品为争端涉案产品的概率公式为:

2. 采用双重差分法进行估计{

其中,lntradeit为被解释变量,即第t年出口国(起诉方或其他国家)对进口国(被诉方或其他国家)的产品i出口额的对数值。rulingi×timet为争端裁决虚拟变量rulingi与时间虚拟变量timet的交互项。 εit为随机误差项。式(2)是一般的双重差分模型形式,但该模型更适用于两期的情形,由于本文考察期为多期,并且争端裁决发生于不同的年份,因此本文借鉴刘晔等(2016)的研究,将模型(2)改为模型(3)进行估计:

其中,ui为个体固定效应,更为精确地反映了个体特征,替代了原先粗糙的分组虚拟变量rulingiτt为时间固定效应,更为精确地反映了时间特征,替代了原先粗糙的时间虚拟变量timet。同时,本文控制了产品层面的聚类稳健标准差。一般而言,采用倾向得分匹配之后,政策变量不受到控制变量的影响,即使加入控制变量之后交叉项的系数也不应发生较大变化(刘晔等,2016),因此为了完全突出争端裁决效应,本文主要估计交叉项的系数 β1。

同时,由于争端解决机制的程序性特征,在专家组或上诉机构发布最终裁决后,被诉方执行争端裁决的“合理期限”为15个月,在某些情况下该“合理期限”还可能会被延长,因此可以预期争端裁决具有一定的滞后效应。为考察争端裁决的滞后效应,本文参考毛其淋和许家云(2017)卢飞等(2019)的研究,并且基于本文的多期政策特征,进一步加入衡量争端裁决后年份的时间虚拟变量,将模型(3)转化为模型(4):

其中,t1、t2、t3、t4和t5分别代表争端裁决后的第1年至第5年,β1、β2、β3、β4和 β5为待估参数,体现了争端裁决对处理组历年的动态边际效应。

(二)变量定义

1. 争端裁决虚拟变量

为定义争端裁决虚拟变量rulingi,本文需要对争端涉案产品进行界定。本文首先确定每起争端裁决案件中涉案产品的HS 6位编码,并且由于争端裁决案件是起诉方和被诉方之间的法律诉讼,因此本文从双边角度界定争端涉案产品贸易,即从“起诉方-被诉方-产品HS 6位编码”三个维度界定争端涉案产品。同时满足这三个维度的产品为争端涉案产品(即处理组),相应的rulingi=1;而未能同时满足这三个维度的产品为可用于匹配的非争端涉案产品(即对照组),相应的rulingi=0。

2. 倾向得分匹配变量

由于本文从“起诉方-被诉方-产品HS 6位编码”三个维度界定争端涉案产品,因此在匹配变量的选择上也应从起诉方和被诉方的国别特征以及HS 6位编码层面的产品贸易特征方面来考虑。本文借鉴Bechtel和Sattler(2015)以及Chaudoin等(2016)的相关研究,从一国经济发展水平、国际贸易实力、产品贸易特征三个方面选取匹配变量。其中,以出口国m的GDP(以GDPm,t-1表示)、进口国n的GDP(G D Pn,t-1)衡量经济发展水平;以出口国m的出口贸易规模(以Exportm,t-1表示)、进口国n的进口贸易规模(以 Im portn,t-1表示)分别衡量出口国的出口贸易地位和进口国的进口贸易地位;以出口国对进口国的HS 6位编码产品出口额(以 T radei,t-1表示)衡量两国间的产品贸易特征。以上匹配变量均作滞后一期处理。

(三)数据来源与描述性统计

1. WTO争端案件数据

本文考察的案件样本期为1999年至2013年,在此期间共有318例争端案件。本文对争端案件进行如下筛选:首先,选取得出最终裁决的155例案件;其次,筛选起诉方完全败诉(即被诉方不需要执行争端裁决)的6例案件;然后对筛选出的案件匹配涉案产品的HS 6位编码,将无法获得HS 6位编码的案件剔除(如涉案措施为一般性的进出口贸易措施,并不聚焦具体的HS编码产品;涉案措施为被诉方的国内政策措施,不涉及进出口贸易;部分案件信息不全等情况)。最终,本文在确保数据完整性和准确性的前提下筛选出74例案件,将其涵盖的2 681种涉案产品作为计量分析样本。

2. 各国贸易、经济数据

本文从联合国Comtrade数据库收集整理了1996-2017年HS 6位编码层面的双边进出口数据。从世界银行数据库收集整理了1996-2017年各国GDP数据。

五、实证结果与分析

(一)倾向得分匹配

本文采用最小近邻匹配法进行处理组和对照组的匹配。并且,鉴于所考察的WTO争端裁决案件发生在1999-2013年的各年中,本文借鉴Bludell等(2000)和Heyman等(2007)的相关研究,采用逐年匹配的方法为各年的处理组找到匹配的对照组。基于估计系数有效性和无偏性的权衡,本文将匹配比例确定为1∶2。在逐年匹配的过程中,为了验证匹配结果的可靠性,本文对匹配变量进行了平衡性检验。限于篇幅,在此仅将1999年的检验结果报告于表2。从表2可以看出,将匹配比例确定为1∶2时,进行匹配处理后的所有匹配变量的t统计量均不显著,可以接受“处理组和对照组之间并不存在显著差异”的假设,匹配效果较好。①本文同时将匹配比例设定为1:1和1:3进行匹配,匹配变量均通过了平衡性检验,说明本文选取的匹配变量的合理性。此外,本文还采用卡尺匹配、卡尺内最小近邻匹配法进行验证,匹配变量均通过了平衡性检验,这充分验证了匹配方法的稳健性。限于篇幅,在此未报告相关结果;如有需要,可向作者索取。

表2 1999年倾向得分匹配平衡性检验结果

(二)双重差分法

在倾向得分匹配的基础上,本文得到与处理组具有类似特征的对照组,其中处理组为2 681个HS 6位编码产品,对照组为5 206个HS 6位编码产品,共计7 887个产品。本文对其构建面板数据,采用双重固定效应模型(3)和模型(4)进行估计,估计结果报告于表3。

如表3中的列(1)所示,解释变量 ru lingi×timet交互项在5%的显著性水平上显著,说明争端裁决具有显著的出口促进效应,充分证明了WTO争端解决机制倾向于起诉方所倡导的贸易自由化价值,往往有利于起诉方获得出口收益。表3中的列(2)则体现了争端裁决的动态滞后效应。从中可以看出,在争端裁决后第2年,由于被诉方执行争端裁决,起诉方开始获得积极的出口效应,并且这种出口效应呈递增趋势,具有一定的持续性。②在基准回归的基础上,本文通过改变观测时间窗口和虚构处理组进行估计结果的稳健性检验。限于篇幅,在此未报告稳健性检验结果;如有需要,可向作者索取。

表3 模型基准回归结果

六、拓展分析

(一)基于争端案件异质性的分析

首先,本文设定agriculturei变量,将涉案农产品赋值为1,其他产品赋值为0;通过在模型中引入 r ulingi×timet×agriculturei交互项,分析涉案产品为农产品的争端裁决案件的出口促进效应。结果如表4中的列(1)所示,ru l ingi×timet×agriculturei的系数在1%的显著性水平上为正,说明涉案产品为农产品的争端裁决案件的出口促进效应相对较大,充分显示了WTO争端裁决在推动农产品贸易自由化方面具有较为积极的作用。

其次,本文设定policyai变量和policyci变量,如果该产品所在的争端裁决案件涉及反倾销措施,则将policyai赋值为1;如果该产品所在的争端裁决案件涉及反补贴措施,则将policyci赋值为1;其他产品赋值为0。通过在模型中同时引入 r ulingi×timet× policyai和 ru lingi×timet× policyci交互项,分析涉案措施为反倾销和反补贴措施的争端裁决案件的出口促进效应。结果如表4中的列(2)所示,ru l ingi×timet×policyai和 ru lingi×timet× policyci的系数均在1%的显著性水平上为负,表明若涉案措施为反倾销或反补贴措施,将减损争端裁决案件的出口促进效应。

再次,本文设定claimi变量,表示该产品所在的争端裁决案件中起诉方在专家组和上诉阶段获得支持的主张数量占其提出的所有主张数量的比例。通过在模型中引入rulingi×timet×claimi交互项,分析争端裁决案件中专家组和上诉机构裁决结果的出口促进效应。结果如表4中的列(3)所示,ru l ingi×timet×claimi的系数在1%的显著性水平上为正,表明争端裁决案件中专家组和上诉机构支持起诉方的主张比例越高,出口促进效应越大。

最后,本文设定compliancei变量和remedyi变量,如果该产品所在的争端裁决案件进入执行审查程序,则将compliancei赋值为1;如果该产品所在的争端裁决案件进入授权报复程序,则将remedyi赋值为1;其他产品赋值为0。通过在模型中同时引入 r ulingi×timet×compliancei和rulingi×timet×remedyi交互项,分析进入执行审查程序或授权报复程序的争端裁决案件的出口促进效应。如表4中的列(4)所示,ru l ingi×timet×compliancei的系数不显著,但rulingi×timet×remedyi的系数在1%的显著性水平上为负,说明若被诉方执行裁决不力,起诉方将案件推进至授权报复程序,将减损争端裁决的出口促进效应。

表4 加入争端案件异质性变量的模型回归结果

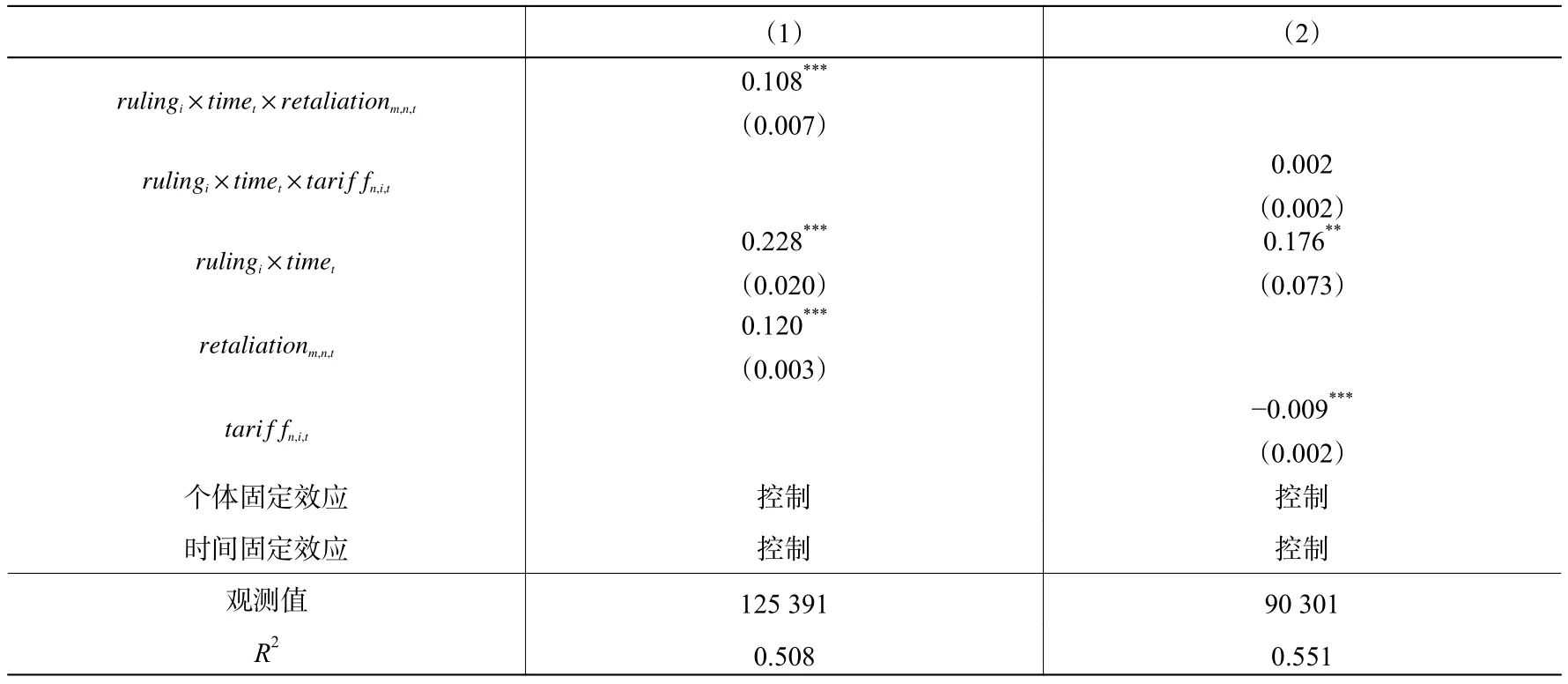

(二)基于涉案国别(区域)特征的分析

首先,本文设定 r etaliationm,n,t变量,表示第t年出口国m与进口国n的GDP差值。通过在模型中引入 r ulingi×timet×retaliationm,n,t交互项,代表起诉方与被诉方的经济实力对比(即起诉方的贸易报复能力),验证其对争端裁决的出口促进效应的影响。结果如表5中的列(1)所示,rulingi×timet×retaliationm,n,t的系数在1%的显著性水平上显著为正,验证了“贸易报复能力”假设,即起诉方相对于被诉方的经济实力(贸易报复能力)越强,则其通过争端裁决获得的出口收益就越大。

其次,本文设定 ta riffn,i,t变量,表示第t年进口国n在HS 6位编码产品i层面的平均关税水平。通过在模型中引入 r ulingi×timet×tarif fn,i,t交互项,代表被诉方的进口关税水平,验证其对争端裁决的出口促进效应的影响。结果如表5中的列(2)所示,ru l ingi×timet×tarif fn,i,t的系数不显著,说明被诉方在涉案产品层面的进口关税对其执行争端裁决带来的贸易自由化效果的影响不显著。原因在于:一方面是由于WTO约束关税的作用,WTO成员能够提高的实际关税幅度有限,从而其限制贸易的作用相对有限;另一方面也显示了WTO争端解决机制的制度有效性,其带来的贸易自由化效果很难通过被诉方的单边关税行为抵消。

表5 加入涉案国别特征变量的模型回归结果

七、结论与启示

本文不仅揭示了WTO争端解决机制的司法仲裁价值转化为贸易收益的理论机制,而且提供了WTO争端裁决的出口促进效应的实证依据,从经济学视角拓展了WTO争端解决机制的相关研究。实证结果表明,WTO争端解决机制通过司法仲裁确实能够对起诉方产生积极的出口促进效应,但该种效应具有滞后性,并且因为争端案件的异质性和涉案国别(区域)特征而表现出非均衡性。本文的主要研究贡献在于,从经济效率层面验证了WTO争端解决机制的制度有效性,特别是在当前WTO面临多重困境、争端解决机制运行受到阻碍的现实背景下,肯定了争端解决机制在促进贸易自由化方面的显著贡献,凸显了维护争端解决机制的权威性和有效性的紧迫现实意义,为当前中国和欧盟等WTO成员极力挽救WTO争端解决机制,积极提出有关上诉机构改革的提案提供了有力的理论支持。

本文引发的理论思考在于:(1)本文将被诉方执行争端裁决作为WTO争端解决机制(通过司法仲裁)产生出口促进效应的重要中介变量,探讨了争端案件的异质性和涉案国别(区域)特征对争端裁决案件的出口促进效应的影响。由此引发的更深入思考在于,一国在WTO争端解决机制中的表现既与其过去情况国际法遵守的有关,也取决于该国当前的政治表现与利益取向。自特朗普上台以来,美国对争端解决机制的不满以及阻挠上诉机构成员的遴选正是当前争端解决机制运行的极大不确定因素。因此,需要充分关注WTO争端解决机制中的政治因素,在涉案国别特征的基础上纳入新的政治经济学指标。(2)本文验证了WTO争端裁决的出口促进效应。实际上,WTO争端解决机制不仅可以带来当期法律裁决的出口促进效应,还可以带来预期的贸易自由化效应。WTO争端解决机制对被诉方具体贸易措施的败诉裁决可能会抑制该成员和其他成员未来采取类似的贸易措施。因此,起诉方将其认为较为敏感或重要的议题推进至争端裁决阶段,对此问题的判决将成为确保贸易自由化成果的法律准则。

在本文基础上可进一步开展的研究工作有:(1)进一步丰富WTO争端解决机制的经济效率的分析维度。除了贸易自由化效应之外,WTO争端解决机制还可能对被诉方的市场准入、竞争政策,乃至环境保护、食品安全等非贸易领域产生溢出性的经济效应。因此,对WTO争端解决机制经济效率的衡量应进一步考虑其他的经济代理变量。(2)进一步丰富WTO争端解决机制经济效率的分析层次。本文从起诉方和被诉方的双边视角进行考察,但如果被诉方执行了争端裁决,其对贸易壁垒的消除并不局限于起诉方对被诉方的出口贸易,而是针对所有WTO成员。因此,争端裁决具有在所有成员间的贸易再分配效应,但这种效应的均衡性以及持续性,还需要进一步的理论探讨与实证研究。