Dieulafoy病伴癌变的临床病理分析

林少燕 晋龙 王丽萍 陈小岩

Dieulafoy 病又名胃黏膜下恒径动脉破裂出血,是引起上消化道大出血的罕见原因之一。1884年由Gallard首次报道了该病[1],1898年法国医师Dieulafoy又详实准确的报道了3例类似病例,因此后人以其名字将该病命名为 Dieulafoy 病[2]。Dieulafoy病伴癌变临床上比较少见,国内仅有个案报道,尚未见大宗文献分析,国外由Sasaki于1982年首次报道[3]。现收集福建省立医院2010—2018年间临床病理确诊的Dieulafoy 病共19例,其中Dieulafoy病伴癌变7例,本文通过对其临床表现、病理特征及弹力纤维染色等对19例病例进行分析,并复习相关文献。

1 材料与方法

1.1 材料

收集福建省立医院2010年—2018年病理确诊的 19例Dieulafoy病标本,19例Dieulafoy 病患者的临床资料表现如下:19例Dieulafoy 病患者的年龄15~70岁,平均年龄55.2岁,18例为男性,1例女性;7例伴癌变患者的年龄52~70岁,平均年龄61.4岁,全为男性;19例患者中14例伴无明显诱因的上消化道出血,其中5例出现失血性休克;7例伴癌变患者主要表现为无明显诱因的上腹部闷痛,其中2例亦出现上消化道出血症状,1例表现为进食不畅,硬质食物较明显;19例Dieulafoy 病患者溃疡发生部位不尽相同,其中贲门小弯者1个(1/19,5%),贲门大弯者2个(2/19,11%),胃体者9个(9/19,47%),胃窦者7个(7/19,37%);而7例癌变患者溃疡发生部位:贲门小弯者1个(1/7,14%),贲门大弯者1个(1/7,14%),胃体者3个(3/7,43%),胃窦者2个(2/7,29%);12例单纯Dieulafoy病患者均因内科治疗无效,出血不能纠正,遂改为手术治疗,另7例患者因癌变而行手术治疗。

1.2 方法

标本均经10%中性福尔马林固定,脱水、石蜡包埋,4 μm厚连续切片,分别行HE和弹力纤维染色。具体操作步骤严格按试剂盒说明书进行,所有试剂均购自福州迈新公司。

2 结果

2.1 肉眼

12例单纯Dieulafoy病患者溃疡最大径0.6~3 cm。溃疡相对较小且深,底部平滑光洁,溃疡中央可见裸露的血管,表面附有血痂,部分病例可见瘢痕形成,胃腔狭窄。而7例伴癌变者溃疡最大径1.1~6 cm,溃疡大而浅,形状不规则,底部凹凸不平,溃疡无包膜,界不清,周边呈蟹足状浸润,浸润深度不一,缺损严重者伴随纤维坏死,有的肉芽、瘢痕形成,浆膜面或可见脂肪粘连。

2.2 镜检

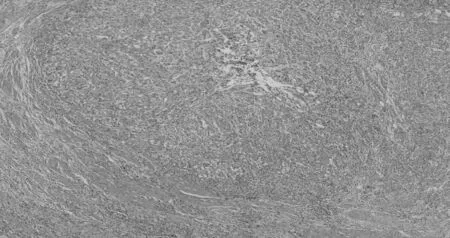

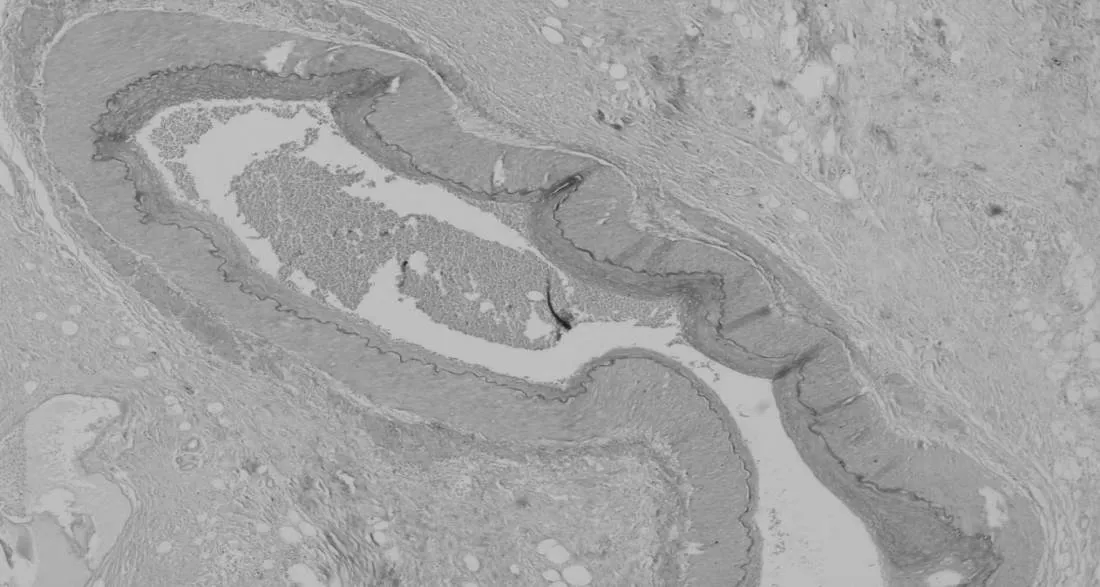

本组病例19例均诊断为Dieulafoy病,黏膜下层均见增生扭曲,粗大畸形的厚壁血管(动脉),呈簇状生长亦或血管向溃疡表面垂直穿透性生长,破溃出血,血管壁厚薄不均,偶伴血管内血栓、间质瘢痕形成或黏液变性(图1)。其中7例伴发胃管状腺癌Ⅱ-Ⅲ级,镜下于溃疡底部见厚壁畸形的脉管穿插在胃壁粘膜下层或全层,溃疡周边见异型增生的腺体,累及黏膜下层或至浆膜下层,均表现为胃管状腺癌改变,细胞呈腺样排列,或失去腺样结构,呈浸润性生长,肿瘤细胞呈中-重度异型性,可见核分裂,镜下符合胃管状腺癌Ⅱ-Ⅲ级形态(图2)。

2.3 弹力纤维染色

弹力纤维染色显示畸形脉管壁呈深紫色,底色为不同程度的黄色,脉管壁肌层增厚,内膜与中膜交界处弹力纤维增生、紊乱(图3) 。

图1 黏膜下层见增生扭曲,粗大畸形的厚壁血管(动脉)

图2 胃管状腺癌改变,细胞呈腺样排列,或失去腺样结构,呈浸润性生长

图3 弹力纤维染色显示畸形脉管壁呈深紫色,脉管壁肌层增厚,内膜与中膜交界处弹力纤维增生、紊乱

2.4 病理诊断

结合临床特点及病理特征,19例均可确诊为Dieulafoy病,其中7例Dieulafoy病伴管状腺癌改变。

3 讨论

Dieulafoy病常见于中老年男性,而胃癌的发病则无明显的年龄界限,可发生于任何年龄,但老年高发,文献报道胃癌年龄分布集中在40~70岁,其中以50~70岁为高发年龄段[4]。本组19例Dieulafoy 病患者的年龄15~70岁,平均年龄55.2岁,18例为男性,1例女性。7例伴癌变的患者年龄52~70岁,平均年龄61.4岁,全部为男性,与文献报道相符合。Dieulafoy病起病隐匿,临床上以突发的致命性消化道大出血,主要表现为呕血和(或)便血,多数患者在短时间内出现低血容量性休克为特征的一种急性疾病[5]。胃癌患者的临床特征:平素有上腹痛,伴食欲减退、饱胀不适、体重减轻、贫血、呕血、黑便、呕吐、吞咽不畅等症状,部分患者可触及左锁骨上淋巴结肿大或以黄疸、消化道穿孔为首发症状[6]。该讨论组19例中14例(74%)以上消化道出血、便血为首发症状,且表现为不同程度的贫血,其中5例出现失血性休克,发病情况基本与文献报道相符。据文献报道,在某些情况下,Dieulafoy病亦可以伪装成其他病变例如胃癌,可以促进癌症的早期诊断[7]。7例伴癌变者4例表现为上腹部闷痛不适,1例表现为进食不畅,硬质食物较明显,2例表现为呕血、便血,Dieulafoy病的临床症状表现不明显,以胃癌的临床特征为主,与文献报道相符。本组7例伴癌变病例均因癌变行手术治疗。

Dieulafoy 病是引起上消化道大出血的罕见原因之一,发病位置比较特殊,可发生于食管、胃十二指肠、小肠和结直肠等部位,以胃小弯距贲门食管连接部6 cm以内最多见(占80%以上)[8]。胃癌可发生于任何部位,文献报道不同地区的好发部位不一,以往文献报道胃癌好发于胃窦部[9]。19例病例肉眼显示溃疡大小、部位不一,溃疡发生部位:贲门小弯者1个(1/19,5%),贲门大弯者2个(2/19,11%),胃体者9个(9/19,47%),胃窦者7个(7/19,37%)。其中发生于胃小弯距贲门食管连接部6cm以内者10个(11/19,53%),超过6 cm者4个,其余5个发生距离不明确。而7例癌变患者溃疡发生部位:贲门小弯者1个(1/7,14%),贲门大弯者1个(1/7,14%),胃体者3个(3/7,43%),胃窦者2个(2/7,29%),亦与文献报道相符。Dieulafoy病是一种先天性的血管畸形,畸形动脉主要是来源于胃左动脉分支,正常胃壁供血动脉进入胃壁后分支变细,建立胃黏膜毛细血管网,而Dieulafoy病患者的胃左动脉的部分分支进入胃壁后没有变细,而是保持正常黏膜肌血管直径 10 倍以上的恒定直径,从浆膜层一直到达黏膜下层、黏膜层,在此形成一个供血不全区并凸出于胃壁,造成黏膜血液交换障碍,其中较粗大的血管因缺少毛细血管供血而坏死,暴露的血管一旦受到消化液侵蚀、机械和药物刺激等外界刺激,黏膜即可发生萎缩糜烂,缺损,使小动脉裸露,经食物摩擦导致破裂出血。血管完全断裂后,血管收缩、血痂形成,可使出血量减少或停止;血痂脱落,血压回升后又可再出血[10-11]。

Dieulafoy 病的典型内镜下特征为:正常黏膜或局灶性浅表黏膜缺损中央可见突出的小动脉,伴或不伴有活动性出血,活动性出血时出血量常常较大,可见喷射性出血,近期有过出血的可见病灶基底血块附着或血痂形成或裸露的血管残端[12]。本组12例单纯Dieulafoy病患者胃镜检查或术中探查提示:胃腔内有大量血凝块,暗红色液体,胃黏膜表面可见裸露血管,部分病例血痂附着;部分病例仍有活动性出血或少许渗血,严重者呈喷射状出血;部分病例可见瘢痕纠集,伴胃腔狭窄。7例伴癌变病例溃疡底部未见明显裸露的血管,也无活动性出血,仅表现为溃疡底部黏膜缺损,少许渗血。手术切除标本肉眼观:12例单纯Dieulafoy病患者溃疡最大径0.6~3 cm。溃疡相对较小且深,底部平滑光洁,溃疡中央可见裸露的血管,表面附有血痂,部分病例可见瘢痕形成,胃腔狭窄。而7例伴癌变者溃疡最大径1.1~6 cm,溃疡大而浅,形状不规则,底部凹凸不平,溃疡无包膜,界不清,周边呈蟹足状浸润,浸润深度不一,缺损严重者伴随纤维坏死,有的肉芽,瘢痕形成,浆膜面或可见脂肪粘连。诊断Dieulafoy病基于典型的病理特征:胃黏膜浅表性局灶性缺损伴基底部纤维样坏死,缺损的基底部有较大动脉,动脉壁增厚,黏膜肌层有扭曲、增生的动脉,与黏膜肌层动脉伴随的静脉管径增粗。

Dieulafoy病以动脉血管的中膜肌层增厚为主,可呈高度扩张状态或呈蔓状,但由于胃黏膜自身修复能力较强,若在短时间内修复,则病变常会失去其原有的特征性改变,给常规病理诊断带来困难。为了更好的把动脉病变显示出来,本组病例均做了弹力纤维染色处理,结果显示:畸形脉管壁呈深紫色,底色为不同程度的黄色,血管位于黏膜下层或至浆膜层,脉管壁肌层增厚,内膜与中膜交界处弹力纤维增生、紊乱。故在HE染色诊断困难时,建议使用弹力纤维染色辅助诊断。其原理是基于弹力纤维是结缔组织发生形成的一种纤维,在创伤修复中一般在一段时间后才会有弹力纤维形成。弹力纤维含量多时在HE染片上呈折粉红色,量少时不显色。弹力纤维染色主要用于观察弹力纤维病变。弹力纤维抗损伤能力较强,故弹力性纤维构成血管轮廓不易损坏。同时弹力纤维染色还可帮助判断胃部肿瘤的浸润深度,当肿瘤浸润深度超过固有肌层时,为了增加病理报道的规范性、准确性及对临床医师的提示性,弹力纤维染色有必要作为常规染色方法检测[13]。在怀疑Dieulafoy病伴癌伴时,由于病变不呈典型改变,建议使用弹力纤维染色能突出血管病变,易于诊断。

Dieulafoy溃疡出血多为动脉出血,出血量大,病情凶险,若抗休克后短期内无好转,应果断采取手术止血。急诊内镜是目前诊断和治疗胃Dieulafoy病的首选方法[14]。本组19例病例中,12例单纯Dieulafoy病均因保守治疗无效,再次出血而改为手术治疗,而其余7例均因伴发癌变而行手术治疗。Dieulafoy病伴癌变目前报道比较少,临床上也比较少见,本组确诊的19例Dieulafoy病中,7例(7/19,37%)发生癌变。有文献报道,Dieulafoy病伴癌变的发病机制可能是由于Dieulafoy病血管中的循环障碍会导致黏膜反复再生,而这种再生和黏膜发育异常可能是促进胃癌的一个因素,而在之前报道的Dieulafoy病和胃癌异常共存的病例中,最初的胃镜检查很少诊断出胃癌[15]。提示当临床诊断Dieulafoy病而行急诊内镜治疗时,必须警惕Dieulafoy伴癌变的可能性。因为Dieulafoy病伴发癌变时,Dieulafoy病的上消化道出血症状可能不明显,临床医生或因此采取保守治疗而将癌漏诊。需仔细观察,在止血治疗后,后续胃镜检查是必不可少的,以免错过这种共存疾病。一旦诊断伴癌变,应以手术治疗为主。本组讨论病例均为手术治疗,术后随访1例失访,其余无一病例再出血,提示Dieulafoy病伴发癌变时,手术是行之有效的治疗方法,既能切除癌症病灶,又能预防Dieulafoy病引起的大出血。当然,本组部分病例时间较短,尚不能完全反映该病的预后情况,有待积累更多资料进一步深入探讨。