全程康复护理在抑郁症患者护理中的应用

许秀宾

近年来,人们的生活节奏加快,工作压力提升,抑郁症的发病率也逐渐增加,在发病之后症状多表现为情绪不佳、人际关系差、思维异常以及行为异常等,严重的甚至有自杀倾向。而抑郁症的治疗周期很长,需要护理工作的支持。然而,在以往的基础护理工作中,相关人员只能针对用药状况与体征指标进行观察与指导,难以更好的评价心理特点,未能针对心理情况进行合理的疏导,难以全面提升整体护理工作效果与水平,缺乏一定的护理价值与意义,而针对于此,下文分析我院2017年12月22日—2018年12月31日收治的150例抑郁症患者,评价全程康复护理法在其中的应用优势。

1 资料与方法

1.1 基本资料

于2017年12月22日—2018年12月31日时间段之内我院收治的抑郁症患者当中,选入150例作为此次的研究对象,通过抽签法的形式将其均分成为试验组与对照组,每组各75例。对照组:年龄:34~55岁,平均年龄(43.22±1.33)岁。性别:男45例,女30例。试验组:年龄:35~56岁,平均年龄(43.24±1.36)岁。性别:男46例,女29例。纳入标准:经检查符合抑郁症ICD-10和DSM-IV诊断标准[1];对此次研究知情;经医院伦理委员会批准。排除标准:拒绝参与此次研究;心脏功能异常;精神异常。两组基本资料,如年龄、性别,予以SPSS21.0软件处理,未见统计学差异性(P>0.05)。

1.2 方法

两组均采用帕罗西汀(国药准字:H20040532,生产厂家:浙江尖峰药业有限公司,规格:20 mg)抗抑郁药物进行治疗,每次1片,每天2次。对照组:基础护理,在日常护理工作中根据临床症状与发病特点等进行基础性的护理指导,做好体征指标与用药方面的观察工作。

试验组:全程康复护理法。(1)心理方面的指导:给予患者一定的关心以及关爱,针对性的开展疏导工作,并且要倾听患者的心声,采用鼓励类型的语言相互交流,以此提升其自信心。护理工作者还可以指导病友相互沟通,以此减少不良情绪,在相互鼓励的情况下提升积极性。(2)认知方面的指导:护理工作人员需要为患者讲解相关的疾病知识,转变以往的认知形式,打破传统认知的局限性,尤其是抗抑郁类型的药物,需要明确其服用的重要性,并讲解可能出现的不良反应问题,使其掌握预防不良反应的方式与方法。(3)康复训练措施:护理工作者在训练的过程中,可以用作业训练方式、工娱训练方式、生物反馈以及疏导训练方式等进行处理,例如:指导患者参与到工娱活动当中,增加日常活动内容与项目,除了可以分散注意力之外,还能利用运动方式提升免疫力,从心理方面与生理方面解决目前的疾病问题。(4)出院之后的指导措施:在出院之前需要为患者与家属讲解相关药物的使用方式与注意事项,使其可以了解到在药物治疗的基础上,还可以利用自我调节方式进行配合治疗,以此提升积极性。在出院之后还需做好电话随访以及家庭随访工作,需要注意的是,不可以出现随意增加亦或是减少药物剂量的问题,应遵循医嘱服用药物。

1.3 判定指标

(1)采用SAS自评量表的形式分数超过50分代表焦虑感很强,50分以下代表焦虑感低,评价护理之前与之后的焦虑状况[2]。利用HAMD汉密尔顿抑郁量表进行抑郁度的评分,使用0-4分的五个维度评分方式,而总分超过35分认定为严重抑郁,超过20分认定为轻度与中度抑郁,小于8分,认定为没有抑郁。(2)在护理工作完成之后,汉密尔顿抑郁量表(HAMD)分数减少75%及以上,认定为显效;分数减少50%~75%之间,认定为有效,分数减少低于50%,认定为无效[3]。康复效果=(显效+有效)/该组总例数×100%。

1.4 统计学分析

用均数±标准差的形式,表示焦虑抑郁评分,并用t检验,对康复效果,采用百分比形式进行χ2检验,核对数据软件选择SPSS 21.0软件,当研究指标存在明显差异时,主要利用P<0.05的形式进行表达。

2 结果

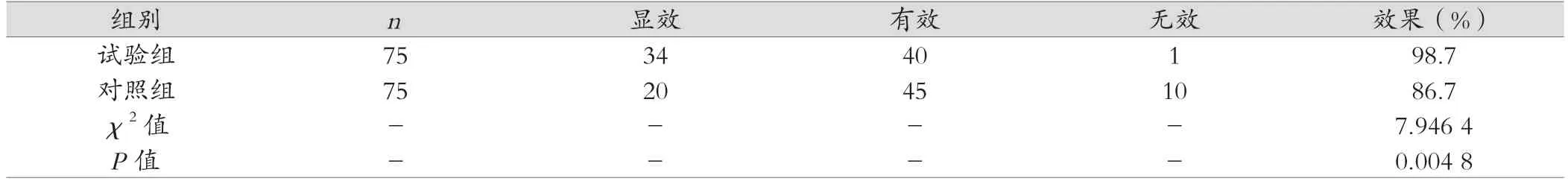

2.1 康复效果

对照组的康复效果远远低于试验组,数据之间的对比存在统计学差异性(P<0.05)。详见表1。

2.2 焦虑评分

护理之前的数据对比未见统计学差异性(P>0.05)。护理之后试验组的焦虑评分远远低于对照组,数据之间的对比存在统计学差异性(P<0.05)。详见表2。

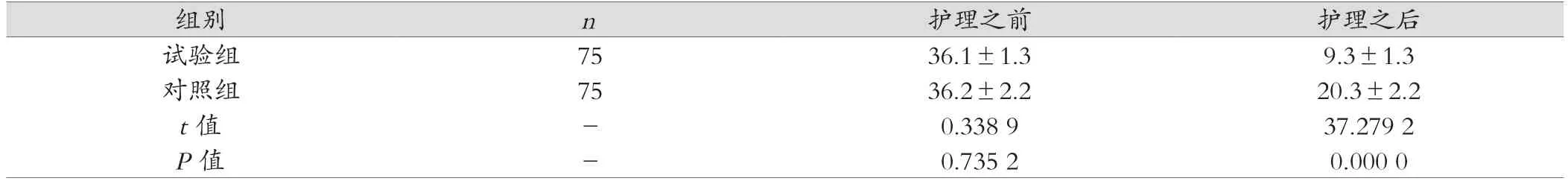

2.3 抑郁评分

护理之前的数据对比未见统计学差异性(P>0.05)。护理之后试验组的抑郁评分远远低于对照组,数据之间的对比存在统计学差异性(P<0.05)。见表3。

3 讨论

在临床诊疗的过程中,抑郁症多表现为认知功能障碍、睡眠质量降低、情绪问题等等,由于治疗周期很长,患者对自身的康复会持有怀疑态度,因此,需要做好护理工作,转变患者的思想与认知[4-8]。

表1 康复效果

表2 护理之前与之后的SAS评分对比 (±s,分)

表2 护理之前与之后的SAS评分对比 (±s,分)

组别 n 护理之前 护理之后试验组 75 67.2±1.1 28.1±1.1对照组 75 67.3±1.7 42.3±2.2 t值 - 0.427 6 49.996 6 P值 - 0.669 5 0.000 0

表3 护理前后的HAMD评分对比 ( ±s,分)

表3 护理前后的HAMD评分对比 ( ±s,分)

组别 n 护理之前 护理之后试验组 75 36.1±1.3 9.3±1.3对照组 75 36.2±2.2 20.3±2.2 t值 - 0.338 9 37.279 2 P值 - 0.735 2 0.000 0

上文分析中主要研究全程康复护理在改善抑郁症心理状态中的应用效果,试验组护理之前SAS(67.2±1.1)分,对照组为(67.3±1.7)分,试验组护理之后SAS(28.1±1.1)分,对照组(42.3±2.2)分。试验组护理之前HAMD(36.1±1.3)分,对照组为(36.2±2.2)分,试验组护理之后HAMD(9.3±1.3)分,对照组(20.3±2.2)分,护理之前两组的焦虑抑郁评分之间未见统计学差异性(P>0.05)。护理之后对照组评分比试验组差,试验组的康复效果为98.7%,对照组为86.7%,可见对照组的康复效果远远低于试验组(P<0.05)。虽然在护理工作完成之后,两组的量表分数均低于50分,但是,试验组的分数降低幅度很高。对于全程康复护理而言,主要是在应用药物进行治疗的情况下,开展心理方面的指导工作,合理的讲解疾病知识与注意事项,提供成功治疗的案例,以此提升患者参与治疗的自信心与积极性。且在康复过程中还需进行作业综合训练以及沟通训练等等,除了可以调整心理之外,还能促使人际关系的改善,增强安全感,减少心理问题。此次研究中所采用的药物是一类主要治疗情绪低落、心情郁郁寡欢、悲观、消极的药物,用药后能有效解除抑郁心境及伴随的焦虑、紧张和躯体症状。药物治疗的特点是疗效比较确定,适合于中度、重度抑郁症患者。在采用全程康复护理法的过程中,要求工作人员可以制定完善的护理计划方案,保证各方面工作的系统性,通过心理方面的指导与综合康复训练等,可以将作业训练方式、工娱训练方式、生物反馈以及疏导训练方式等进行处理,引导患者与家属共同参与到康复活动中[9-13]。

综上所述,在抑郁症实际护理的过程中,采用全程康复护理方式,有助于改善心理状态,减少不良情绪,提升整体的康复效果,具有较高的推广优势以及价值。