王沂光:留驻生命中的诗意和梦境

陈国华

在我看来,从陈丹青的上世纪80年代的《西藏组画》,到画家王沂光西藏系列的油画,是中国艺术界的一种呼应和轮回。陈丹青剥离了西藏题材绘画中简单直白的民族特色和宣讲意味,成为一种深沉厚重的文化载体,重新张扬了现实主义风格的美感。而王沂光的画作,给我们展现了万丈红尘中的超然境界,人间罕见的至纯至真至善至美,在那个神灵与人同在世界中,留驻生命本身的诗意和梦境。

一般来说,把几个艺术家相提并论是一种偷懒的做法,也不被很多艺术家喜欢,但近年来中国写实派油画界同生一家、同出一门、均有建树的“沂蒙三兄弟”,确实是中国美术界意外的收获:王沂东是众所周知的中国写实主义绘画派灵魂人物;王沂蓬是中央美院的教授,2008中国北京奥运会“金镶玉”金牌设计者;大路美术家协会副主席、大路油画学会主席王沂光进入人们的视野,则是近十来年的事。他们并非出身美术世家,却凭着自己的天分和孜孜不倦的艺术探索,成为中国美术界的高端人才,不能不说是艺术佳话。

一

王沂光能画出如童話般纯真美妙的油画世界,他的心灵应该是纯净的。王沂光1962年生于山东,从小就酷爱画画,在著名油画家哥哥王沂东的启蒙引导下,勤奋练习绘画艺术;1990年毕业于中央美术学院油画系,获硕士学位。他苦苦思索西方油画艺术技巧与中国现实生活题材创作如何完美结合,怎样运用油画的工具和材料更好地将现实生活表现得浪漫主义和民族化。这是他在中央美术学院油画系攻读硕士研究生的核心课题研究。他是同龄人中最勤奋的学生,每天都要在画室里画素描,画速写,画人物和景物写生十几个小时。他的多幅绘画作品被中央美术学院留校收藏。

王沂光长期从事西藏题材的美术创作和西藏文化的研究,见证了青藏铁路建设的全过程和西藏的变化。20多年以来,他十几次满怀敬畏之心独自来到西藏体验生活,收集创作素材,记录朝圣路上虔诚的藏地人们。那些在朝圣路上磕着等身长头的男女老少,一丝不苟地磕等身长头,每一次重复磕头,他们的动作都是一成不变,无论烈日暴晒、刮风下雨还是冰天雪地,风餐露宿,他们都虔诚地一路磕下去,重复着他们的信仰。或许他们磕长头只是为了感动天地之间的自己,感恩蓝天和大地。

王沂光走在海拔4千多米高的山坡上,坡上长满了没过脚踝的牧草,玛尼石和石塔之间,一丛丛黄花紫花,沾着清凉的晨露。那里是古塔、经幡、云雾和青山的世界,只有风声细雨和鸟鸣花香的地方。那些原始的旷野、草原、森林、激流、雪山、蓝天和白云,无不震撼着王沂光的心灵。一路上不时地有零星的雪花飘落下来,一瞬间,大雨倾盆,天边的云朵波澜壮阔,笼罩着苍茫的原野。由于严重缺氧,王沂光呼吸困难,头疼欲裂,他晕倒在了荒无人烟的草地上。在昏迷之后的似睡非醒中,他看见藏族少女们在蓝天白云彩虹下自由自在地飞翔,鸟儿们幸福地歌唱,溪水在素华碧草间潺潺地流淌,牦牛也在欢快高兴地奔跑跳跃。这是幻觉还是现实?

二

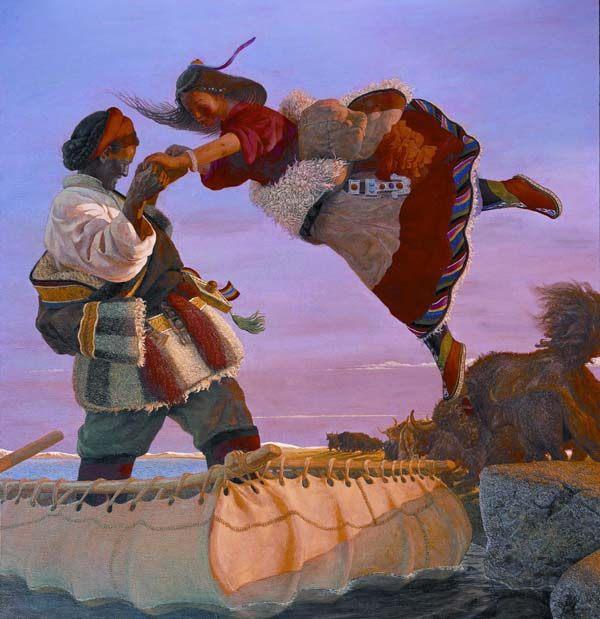

王沂光的油画创作灵感来自西藏,是他在雪域高原的视觉记忆的重现。那些美丽的传说,那些在画布上被塑造的美丽动人的形象,都给人们以强烈的运动感;那些翱翔的少女和飞动的牦牛,让我们想起中国神话和敦煌壁画里的飞仙、西方油画里的天使。

在中国这样一个有着古老的农耕文明传统的国度,艺术家在他们的作品中,一次次地描述爱的沉重与生的艰难,王沂光却用他艺术的画笔,挥洒着人的自由奔放和灵性,他们好像可以通过艺术摆脱地球的引力,从永恒的束缚解放出来,从而达至自由飞翔的境界。这一思维方式,在现实主义绘画传统中是少见的。同时,他的画作中的表现内容又是写实的。无论从人物的造型还是色彩的使用,抑或是作品所表达的主题,都是现实的,而且也是当代的。在雪山上、在高原上、在蓝天上和白云上,少女和牦牛自由地飞翔,鸟儿们尽情地引吭欢唱,缀满鲜花的原野……这无拘无束的人们,这绚丽空灵的世界,是画家运用象征主义和浪漫主义的艺术手法,对现实主义题材的重新诠释,体现了主题性油画艺术创作的现代性探索。

王沂光的绘画不仅是现代的,并且是完全中国化的。不论是向往未来飞向霞光的《朝阳》,还是轻盈涉越倒映着重重青山的《南盘江流水》;也不论是唱着歌谣骑着牦牛追赶太阳的《雨后》,还是点燃一堆篝火和远方客人守护高原月色的《彩影》,王沂光的画面总是闪现出一个身穿红色藏袍的姑娘。她像天使一样追赶着太阳,守护着雪山,温暖着客人;她的身边也总是相伴着一条伸向远方的银色铁轨,仿佛那是一条由天使引领的通向未来的路,体现了人与自然的和谐,人与动物的温情,更是人与人之间永远的守望和温情。他确实借用西方绘画的工具,表达东方人对于美感的理解。

王沂光在那些“飞天”的画作中,常常运用夸张的艺术手法,人物在天地间飞翔,宛如在大海上遨游,乘风破浪,一往无前,这场景并未造成主题的失重,反而赋予了浪漫主义的画面难得的真实感和厚重感,表现出了哲学意蕴上超拔的精神力量。王沂光的作品常常以俯瞰或仰望的视角构思画面,将辽远壮阔的景致和神秘变幻的彩云收入五彩缤纷的油彩世界里,先知似的飞鸟,神灵似的白羊,也都因为这种场景的调度和重构而形成似真亦幻、似实亦虚的如诗如幻的境界。

王沂光是传播真善美的艺术信徒,虔诚地走在自己艺术朝圣的路上。他来到奇彩云贵、雪域高原、天山南北,领略了艺术史上很少被描绘的审美荒原。绚丽质朴,纯洁幽静,壮阔雄伟,这些难以想象的自然美与人类对于自然的崇敬,都给予他的心灵以强烈的震撼;蓝天依然如洗,白云照样闲逸,鲜花更加灿烂,那里悠然的羊群、壮实的牦牛和往来天地之间的藏族少女们无疑都是人类与自然和谐统一的美好存在。王沂光在他的油画《日照雪原》《半个月亮》《飞向拉萨》《心中的召唤》和《星月暮光》等作品里,传递的是一种人文理想和人道主义精神。这些画面情思丰满、哲理广博,将新写实主义风格和浪漫主义美术结合,是中国式的现代性美术探索。王沂光的这种新写实主义中的现代性,洋溢着欢快明朗的情调和人文主义精神的光芒。

三

王沂光说,他的人生和改革开放40年的发展非常合拍。改革开放的第一年他迈入了大学校门,打开了人生的另一番天地;中央美术学院念完硕士研究生之后,他到了中国铁建融入“大路美术群体”,和两条钢轨打起了交道,铁路延伸了他的创作梦想,油画创作也找到了突破瓶颈的方向;他几次进入青藏高原,追随铁路建设者的脚步,看天路从一无所有到筑基建桥再到通车运营,用画笔描绘修建铁路及通车运营后给人们带来的希望与改变……按照王沂光的话说,此景不绘心难安,是壮美的山河、铁路的发展和善良的人们形成的合力,催促他一定要将这一切在画布上记录下来、展现出来。

王沂光第一次与铁路人接触是在到了中国铁建后1991年的一次采风活动。那次他沿着亚欧大陆桥,到了新疆阿拉山口口岸,之后去了敦煌、延安,还到了神朔工地。“我真正接触到了铁路工人之后,受到的震撼很大,激发出很多灵感。比如说在蛇口峁隧道,阳光照射到隧道口的反光,农民赶羊从隧道口经过时好奇的眼光以及對现代工业的新鲜感,还有铁路工人的质朴。”直到今天,王沂光还清晰地记得在一个临时搭建的施工帐篷中和工人一起度过的夜晚,他不停地应着工人的请求为他们画人像素描。“在工地上,当看到工人拿着自己的素描画像备感欣喜时,你会真的感受到劳动的伟大和对人性的敬畏,同时也会感受到自己的渺小。”王沂光回忆道。

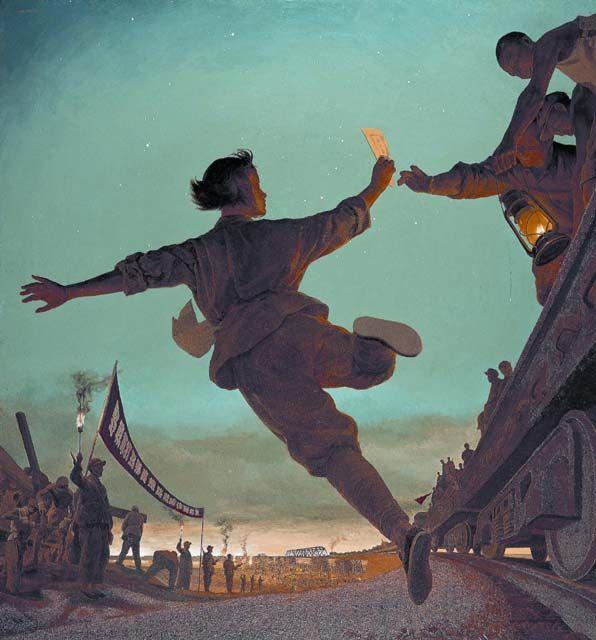

一次次的青藏铁路之行,成就了王沂光画笔下《半个月亮》中远山辉映下女孩的快乐,《天路吉祥》中腾空的牦牛和翻跟斗的小女孩,《星月暮光》中硕大圆月下的提灯女孩、翘尾牦牛,《彩影》中飞翔的藏族女孩拿着笔记本电脑与聚精会神的牦牛深情对话……

我们通常认识中的铁路题材画作,总是那些开凿隧道、架桥铺路的建设场景,用工业文明的机械符号来表现的现代化生活,总是让人很难和“艺术”联系起来,王沂光却在画作中描述了一个童话般的世界:少女飞翔在铁轨之上,劳动者的身后是白云翻滚的蓝天,火车可以在空中腾空而起。这个浪漫的世界并非是作者有意营造的乌托邦,而是作者把现实和梦境同时浇注在人们对幸福生活的期盼中。铁路延伸的远方,也是人们可以奔赴的美好未来。显然,这种表达要比那种直白地表现铁路建设生活的作品要深刻丰富得多。

艺术来源于生活却又高于生活。“大路美术群体”的崛起来自于中国铁建独特而丰富的生活。没有铁建生活的积累,王沂光作品的生活底蕴与人文精神含量不会如此丰厚。但生活本身不是艺术,艺术不仅需要生活的积累和思想的沉淀,还需要艺术想象的再造和艺术生产的加工,而王沂光如今卓越的艺术成就,或许正是源于他对人类发展和生态文明的深入思考。那通向天边的铁轨,不仅是人类文明的象征,更是人类通向和谐幸福的美好“天路”。