共和国功臣

黄春涌

年近九旬的吴新安是中国著名的玻璃精密仪器研发专家,是在国内外有影响力的灯工玻璃艺术家。解放后,历经磨难的中国百业待兴,玻璃事业也开启了追赶发达国家的步伐。吴新安等老一辈专家为应用在激光武器上的电子玻璃仪器事业呕心沥血,攻坚克难,解决了一个个关系国家安全的军事难题,为中国的电子玻璃事业打下了坚实的基础,开创了电子玻璃事业的新纪元。吴老工作之余,为了提高原材料利用率,专心研究,开辟了灯工玻璃艺术的道路。吴老在盐城市益林镇点燃了灯工艺术的星星之火,灯工玻璃艺术在益林这片肥沃的土壤上绽放出瑰丽奇葩,而且辐射到周边几座城池。七十多年来,吴先生积累了许多宝贵的艺术创作经验,而今,还不遗余力,飞往国内外重要城市表演技艺,为弘扬中国传统文化贡献力量。纵观历史,三千年前,灯工工艺由罗马人发明,春秋时期,东亚人将此工艺传到了中国,为了使这一工艺也在中国得到传承创新,现南京市政府将灯工工艺列为人类非物质文化遗产,并推举吴新安为其传承人。吴老的治学之道、科学精神以及为民造福的家国情怀令人无限敬佩。

偶遇异国小玩意,开拓一片艺术天地

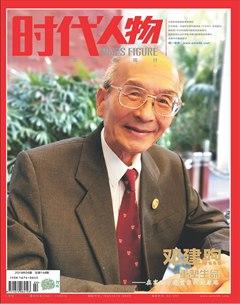

黄:吴老师您好!您的单位是军工企业,是专门制作精密仪器的单位,您主要负责电真空玻璃仪器吹制,对军用和科研玻璃仪器的研发,您攻坚克难,著书立说,成就卓越。因此,您屡屡被评为省、市先进生产者,并且于2006年由中国管理科学研究院授予“共和国杰出人物”光荣称号,而您在中国玻璃艺术方面也是“拓荒牛”式的、里程碑式的人物。那时,创意造物,无法相师,而您却乐此不疲,孜孜追求,为我国玻璃事业开辟了新领域。您的灯工作品领异标新,展现了中华民族文化的传承性,在各种展赛中屡屡获奖。您的灯工玻璃艺术创作之起因和经历,耐人寻味。

吴:过奖过奖。一是机缘巧合,让我与玻璃结下了毕生不解之缘。我小学毕业,在家待业,一次,获悉南京电子玻璃管厂招聘吹制工人的信息,我便去试了试。入职标准是谁吹的玻璃泡泡最好,谁就能被录用。结果我控制吹的力度恰到好处而脱颖而出,便成为厂中一员。经厂领导介绍该厂的性质和使命以及所生产的产品的用途之后,深知落在肩上的担子的分量和责任。于是,我刻苦向师傅学习,日夜不断钻研,掌握、总结、挖掘、拓宽玻璃仪器吹制的基本知识和各项技能,苦练内功,收获了不少科研成果,撰写了中国第一本特殊工种书籍《玻璃仪器吹制法》,由江苏人民出版社出版。(见图一)这些研究成果解决了航空航天、卫星和军事的许多问题。二是感谢我们领导悉心栽培和充分信任,给我提供了发挥的平台。

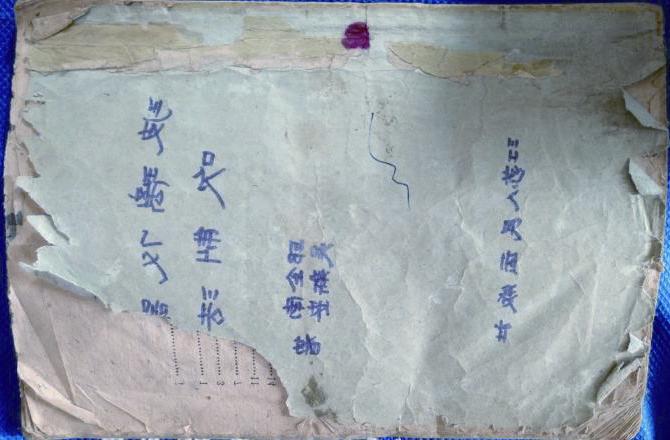

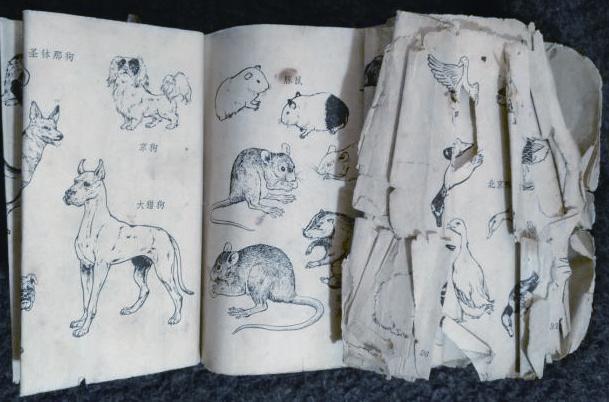

至于业余之余进行玻璃艺术创作,也是缘分使然:有一次,我的一个同事从苏联带回来一个玻璃小狗熊,很精致,他带给小孩玩玩的,我看了一眼,觉得很惊讶:玻璃还能制作动物小玩意儿!我从中得到启发,于是,下班或完成任务之后,我就用剩料试着研制了一些常见的动物。在那段时间里,只要有动物造型的书,我全部买下来,买的书堆满了房间。我没有进过大学门,若没有书和实物作参照,根本不会造型。不少绘画书籍被我翻得破烂不堪,(见图二)而后各种常见的动植物的形象烂熟于心,用玻璃表现起来心手相通,意涵于物象之中,情溢于作品之外。

有人说我理性得像巴菲特,感性得像贝多芬。玻璃艺术本是我的爱好,我又想创造新的项目,把做仪器的剩余玻璃加工成一些有意味的造型,这样既能节约材料,又可物尽其用,这是创作玻璃艺术的又一动因。做灯工工艺的条件也优厚,当年,上班时间,我们一个人一个房间,完成任务后,可以自己支配时间,剩下来的玻璃可用来做小东西。记忆犹新的是我用玻璃管还吹出了一个造型别致的笛子,此笛用上了制玻璃仪器的技术,可以吹出咕噜咕噜的响声,可称作是一件有声有色、五彩缤纷的玻璃作品。这样,愈捣鼓兴趣愈加浓厚了。玻璃艺术这个事情就是这样开始的。平时练得多了,创作题材就丰富了,表现技法也多样了娴熟了,钳子、刀片、镊子等工具使用得得心应手、运斤成风,高温下的玻璃棒在手中也变得乖巧听话,任凭烧、吹、拉、剪、搓、揉、绕、粘、弯、按、焊。

绳锯木断,水滴石穿,欲搞从事艺术,务必志坚如磐。雨果曾说:“艺术大道上荆棘丛生,这也是好事,常人望而却步,唯有意志坚定的人才能坚持不懈。”世上无难事只怕有心人,天道酬勤,我是有心插柳柳成荫:诸如首饰、挂件、烛台等产品流光溢彩,晶莹剔透;飞禽走兽、花鸟虫鱼,人物瞬间栩栩如生,连我自己也爱不释手,尤其在雨花石的表现上更为神奇,达到以假乱真的地步,就是把玩雨花石多年的行家也难以辨认;以“内嵌法”制作的玻璃猫球,乍一看,像是玻璃内嵌着活生生的猫,而外观毫无接焊痕迹。概括起来,自然、生活和书本就是我的老师,活灵活现、鬼斧神工、妙趣横生、精巧逼真、格调高雅是我的追求,也是我对作品的评判标准。

黄:人们喜闻乐见的、寓意吉祥美好的是您常做的题材,您的作品表现手法以夸张简括为主。那么您在创作上有什么秘诀吗?

吴:我有自己的一套创作法则,总的法则是玻璃的材质美不能丢。在技巧上,理性分析,把握玻璃性,化繁为简,組简为繁,以大拉小,为达效果,可以多作尝试;纹理装饰上,有规律的讲秩序、讲韵律,无规律的讲布局、讲对比、讲辩证、讲均衡、讲协调;用色上,忌俗,求和谐,大红大黄要慎重,类似色易雅,对比色活潑,大拼大贴也可尝试;创作构思上,充分利用玻璃性,不同材质均可试,新颖别致是追求,膨胀系数要牢记。“张冠李戴”“矛盾迭起”“偷梁换柱”“背道而驰”“模棱两可”“画蛇添足”“泰山压卵”“异曲同工”“依样葫芦”“老蚌生珠”“金口木舌”“拾人牙慧”“舍旧谋新”“只重衣衫不重人”等等那些典故成语都暗含了创作方法,要尽量打开思路,读万卷书,行万里路便能左右逢源,妙手偶得。

黄:“巧妇难为无米之炊。”那时候,您的厂主要生产电子真空玻璃管,玻璃大部分都是透明无色的,且您尚未研究配方,那么,彩色玻璃如何解决呢?

吴:我的一个徒弟,他的哥哥在南京某厂当车间支部书记,他说他哥哥那边有彩色玻璃,我就过去要了一些,有红的,绿的,黑的,白的,要到以后像小孩子一样高兴得不得了。另外,从生活中收集一些彩色玻璃进行回炉再创作,变废为宝,化腐朽为神奇。

情系苏北老区,带富两个乡镇

黄:我从网上查到,当年,“益林镇从事灯工玻璃工艺品生产、销售及配套业服务人员约两万五千多人,产品主要出口欧美、东南亚国际市场,年产值占本镇工业总产值的75%,是当地的经济支柱产业。”这与您有直接的联系,请吴老谈谈益林和宝应这两个玻璃加工基地。

吴:国内玻璃工艺品加工基地主要指益林和宝应,它们是我出口到国外的玻璃产地的典型代表。特别是中国益林是很大的灯工基地,闻名遐迩。《南玻璃工业插上腾飞的翅膀》这篇文章提到我,文中讲到请了南京的师傅帮扶益林,在整个益林传授了革命性的技术。原来阜宁县益林镇有一家玻璃厂,以大炉吹制工艺生产大花瓶,办了好长时间,比较早的,这是一家亏损企业,做的花瓶易爆裂,造型也不行,当然亏本不赚钱,那个时候(我第一次去益林的时候)整整亏了十七万元人民币,八十年代十七万元是相当可观了,但是那个厂要养活那么多工人,還要投资,便将煤卖给别的工厂来维持,一百七十块一吨,卖给南京市三百块一吨,炉子不能熄灭,熄灭就意味着工人失业。在这种情况下,有关部门把南京玻璃厂的一个邵姓的师傅抽调到益林去,希望他能帮助益林厂扭转局面。邵师傅就是前面提到的南京玻璃厂的朋友。他是搞艺术的,也喜欢灯工工艺。他继续生产大花瓶、花插,可是,几年过去了,工厂仍然没有效益,还是亏本。他左思右想,后来想起了我,他超越了常人的固有思维——将大炉吹制工艺转移到灯工工艺。谁都不晓得采用灯工工艺做小狗小猫竟然可以改变命运。

那是1987年的一个星期天,邵师傅叫我跟他去益林散散步,我一想行啊!就跟着他跑了一趟。他所在的那个工厂,前面有个垃圾堆,那是一堆像山一样的破碎玻璃,一个个大花瓶爆裂裂后堆积的,既不能卖掉,收购站不要这样的碎玻璃,又不能回炉,为什么不能回炉呢?红的、绿的、蓝的、黄的、软料、硬料混杂到一块,难以分选。由于技术不成熟,大花瓶不断地破,“山”不停地在加高。

这个玻璃厂的老板姓付,他恳求我说:“能不能帮忙想想办法,把厂救活下去?!”在这样的情况下,我去了益林乡下,交通很不方便,乘公共汽车需18个小时才能到那里。他厂什么灯工用具都没有,没有灯头,我自己带了个灯头去,没有液化气,都烧煤油,我提出无论如何要搞一个氧气瓶,搞一个液化气瓶什么的,我来想办法先把你们的废玻璃处理处理,制作灯工产品。后来付厂长要求继续生产大花瓶,认为大花瓶的利润可观,而“小狗小猫”的价钱能有几何?我说不用你的新玻璃料,我只用那些五颜六色的碎玻璃,将他们做些鱼和鸭子等小动物。做出后,产生了轰动效应!他们厂把我做的那些灯工产品拿去参加广交会,哇,订单多得令付厂长惊喜交加,全是出口订单,美国英国意大利都有,就这样把灯工搞起来的。

当时,他们很困难,来来去去好几年的路费都是我自己出的。去到益林呢,我的灯头,他们不懂,我打开来给他们看,教他们怎么加工,怎么能出煤气氧气,这是美国专利耶,是美国人搞的,为什么氧气煤气的混合气体一通就能呼呼地燃烧,这里面还是有点学问的,一来不灭火,二来做的东西不爆裂,火还可以大大小小,玻璃一烧,熔化啦,摆弄摆弄就变成这造型和那形象,妙趣横生!他们制作的大花瓶卖5块,我一个用小玻璃片做成的小鸭子卖6块,而且废物利用,这不带来经济效益了吗?益林灯工就这样起步的。然后他们公司组织培训,培训费每人2500元,那个时候2500元,多高呀!在厂里学得很苦的,学习期间几乎没有工资,有的工人受培训了也不一定做得合格。学出来了月薪只能拿100来块钱,一半都要交给老板作继续培训费。单培训费为厂里带来了几十万的经济效益,我分文不取并不计较。不少人看好学灯工工艺收益丰厚,都想学。我一个徒弟,在南京电子玻璃管厂工作不到三年,为了学灯工技术,连2000元押金也不要了,后来他尝试自己办工厂,果然订单一个接着一个,生意太好了,广交会的订单都做不完,十万个十万个的产品单子接下来,一个工厂一个月发一个集装箱,很厉害!还有一次他到美国,集装箱中的产品都当路费了,他在美国把这个小狗小猫直接作为零钱,一个熊猫抵50美分,人家高兴得不得了,把物品兑换钱了。后面他富裕起来了,房子有十栋。去年投资需要五千多万,他轻轻松松就拿出来了。

一九七几年的时候,我就开始制作小狗小猫,作品多了以后,渐渐有了办灯工厂的想法。我在南京找了几个厂,起初找的是我所在的单位,但是都说要考虑考虑。终于有一天,我厂的党委书记看着我制作的小狗小猫,很客气地说:“你提出搞个玻璃工艺品厂的建议,我认为很好。把我们厂的一些职工子女都叫过来学着做,或许是一条就业出路。”那时,有很多职工子弟高中毕业或初中毕业,都在家待业,其中包括该书记的一个女儿。如今,书记主动提出办灯工厂,我的回答当然是响亮而肯定的,就这样成立了第一个南京华东玻璃工艺品厂,有20多个知识青年。那个时候只有透明玻璃管,没有白玻璃,也没有黑玻璃,怎么办呢?此事说来甚是凑巧,我的一个同事他的女儿在南京化妆品厂,她厂有堆积如山的花露水瓶子,倒到河里又罚款,人家不回炉,我向她要过来了,一大卡车一大卡车拉过来,不要钱,还说帮了她大忙。我那些“小狗熊”,原来都是那瓶子做的。没有棕色玻璃(咖啡色玻璃),我就将一大堆麻油瓶、酱油瓶、啤酒瓶拿来烧。说实在的,办一个工厂真费心呀!华东玻璃工艺品厂那些年的产品统一由外贸公司收购,养活了好多人,员工月工资高到一百多甚至二百多块,他们多劳多得,我是领固定工资的,那个时候才50多块,我厂给我的工资只按三级工或四级工发放,并没有给予老师傅应有的待遇,他们比我们老师傅的收入高得多嘞,材料不要钱,煤气还是公家的,我负责教他们,他们个个都很争气,成家立业。这个项目——华东第一个工艺品厂,为解决职工子弟就业问题做出了一个样板。