巷道变形的均匀性控制及综合治理研究

秦学良

(潞安集团 古城煤矿建设管理处,山西 长治 046100)

巷道是煤矿地下开采的必要通道,其畅通、稳定是煤矿安全、高效开采的重要保障[1]。巷道的支护手段经历了从木支护到砌碹支护再到型钢支护最后到锚杆支护的发展过程[2],但是不同巷道工程所处的岩层性质千差万别,甚至同一巷道工程各位置岩层性质也不尽相同,因此支护结构和岩体强度耦合程度存在较大差异,导致巷道发生变形破坏的程度不一致,需要因地制宜综合考虑,据此提出巷道控制的均匀性要求。

1 巷道变形的均匀性控制机理

1.1 均匀性承载控制机理

巷道围岩支护的目的是通过支护结构提高围岩体的力学性质、加强围岩体各部分之间的联系,充分调动并发挥其自身的承载能力,能够承载足够的压力,使支护与围岩在强度方面实现耦合[3-5]。现有的巷道工程中普遍存在着穿层巷道、沿顶掘进或沿底掘进厚煤层巷道等岩层性质发生变化的情况,因此不同岩层性质的巷道对支护结构的形式及强度要求不同,反之,相同的支护参数不能适用于所有的巷道。究其原因,巷道各位置岩体性质及受力特征的差异从基础上决定了其对支护参数要求的不同。

以沿顶掘进的巷道为例,巷道在原岩体中开挖,主要受上覆岩层的压力作用,其中巷道的顶底板变形趋势方向与上覆压力方向平行,主要表现为下沉、鼓起,而帮部岩体的变形趋势方向与上覆压力方向垂直,主要表现为鼓胀变形。巷道围岩体对围压有承载作用,但不同的岩性承载能力存在差异[6-7],通常较强的岩体自身强度联合支护结构强度基本可以稳定控制坚硬顶板变形,顶板虽有所下沉但在控制范围之内;但巷道两帮及底板性质普遍较差,支护结构强度不足且不能适应围岩变形,未能调动岩体的自身强度,变形甚至破坏严重,尤其是底板鼓起、裂缝,致使巷道不能继续使用。

支护结构和岩体强度耦合程度不同导致变形破坏程度不同,因此提出巷道控制的均匀性要求。均匀性承载机理的内涵包括两个方面:第一是巷道各位置支护强度与岩体强度耦合程度高,支护结构能够发挥自身性能并充分调动岩体的自承能力,降低对围压变化的敏感程度;第二是改变各位置支护结构与岩体强度之间互相独立的局面,通过技术手段实现全断面支护结构(外)的整体性和支护—围岩强度(内)的整体性,通过帮部支护—岩体协同作用结构使顶底支护联合,实现各位置承载能力的优势互补,产生巷道断面的协同承载作用,避免巷道强弱共存而发生的局部性失稳。

1.2 围岩深浅区协同承载机理

巷道开挖后,巷道附近原岩应力、构造应力叠加引起巷道变形不断扰动围岩,应变能积聚并通过顶板浅部岩层的变形而释放。通常浅部岩层为煤层、泥岩等软弱岩层,能量积聚程度弱,很小的能量释放即可引起较大的岩体应变,如果浅部锚杆在安装过程中没能足够重视预紧力的作用,导致锚杆未能主动支护和可靠锚固,必将导致围岩大变形,同时锚固生根于深部岩层、发挥深部岩层承载能力从而实现深浅岩体协同承载的锚索,由于浅部变形速度过快、变形量过大导致其未能及时发挥协调承载作用而被迅速拉断。

其中浅部的锚杆在施加预紧力后发挥的作用包括[8]:①在杆体轴向范围产生压缩应力,形成压缩区,使岩体恢复三向压力状态,改善其受力环境;②巷道围岩浅部岩体变形以扩容变形为主,施加预紧力锚杆可提高锚固范围岩体内节理、裂隙结构面的法向压力,从而提高结构面的摩擦阻力,增加其扩展的难度,提高围岩的稳定性;③限制岩体初期的变形速度以及变形大小,使浅部围岩受控变形,形成主动支护并为锚索工作阻力的增加创造足够的时间,为实现深浅部岩体协同变形提供有力的基础。

锚索贯穿浅部和深部岩体,因此锚索的作用机理与深浅部岩体的性质及变形特征密切相关。巷道的浅部岩体和深部岩体的变形规律存在差异,浅部围岩受工程扰动大、边界约束小、变形破碎剧烈;而深部围岩受开挖扰动影响较弱、变形约束大,往往以弹塑性变形为主,变形量小。锚索通过深部围岩内的锚固生根点和巷道表面的锁具托盘约束岩体变形,当浅部变形较大时,深、浅部之间难以协调。

根据锚索与深浅部围岩的关系,锚索在大变形巷道中的作用机理及关键理念主要有[9-10]:①充分协调深浅部岩体的变形,使巷道围岩的变形平稳过渡,避免局部变形过大引起的突发性失稳和结构性失稳;②锚索贯穿浅部锚固体组合拱结构,并将其固定在深部岩体中,变“托”为“拉”,形成多层保护支护体系,增加浅部岩体的稳定性,使浅部岩体融入支护体系中;③在联合支护过程中,锚杆加固浅部岩体,承担浅部围岩施加的作用力,减少变形,从而减少锚索所承受的浅部岩体的作用力,改善锚索的工作状态和深部岩体的受力状态,使得深部岩体充分发挥承载能力。

锚杆、锚索结合使用,必须进行参数的联合选择,才能有效发挥各自的支护优势,将巷道的变形控制在使用要求范围内,保证围岩的稳定性。

2 巷道变形的综合治理技术

2.1 双拱圈层承载控制技术

双拱承载控制技术的内涵是底板反底拱与全断面U型棚相结合,充分发挥系统高强度、高刚度,承载围岩压力,限制围岩变形。

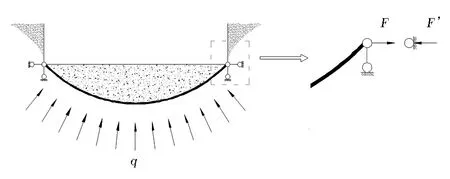

反底拱控底技术是在底板开挖反向拱铺设钢梁,钢梁两端用锚杆固定或与上部钢棚对接成为拱座,在下部岩体压力作用下达到成拱效应,形成反向两铰拱结构,然后在底部钢梁上施工预应力锚杆,锚固生根锁住钢梁紧贴岩面,最后在上部填充混凝土形成巷道底板平面。两铰拱属于被动受力结构,在拱顶(巷道底部)竖向载荷的作用下以其结构特征在两个拱座处产生水平推力,抵消了巷道帮部变形产生的水平挤压力,限制底角岩体向巷道中央的剪切滑移变形,达到控底又控帮的作用。如图1所示。而预应力锚杆属于主动支护结构,以岩体内部锚固点生根压缩岩体裂隙在巷道底板一定深度限制岩体变形。反向拱与预应力锚杆组合,可实现优势互补,形成更加稳定的支护结构,可起到主动与被动支护效果叠加,有效控制底板岩体变形。底板岩体变形不可避免,所以施加于反拱结构的载荷是变化的,因此没有固定的两铰拱形状曲线适合所有的巷道,只能根据载荷的特点确定相对合理的反拱形式曲线,一般为抛物线或圆弧形。

图1 反底拱受力特征示意

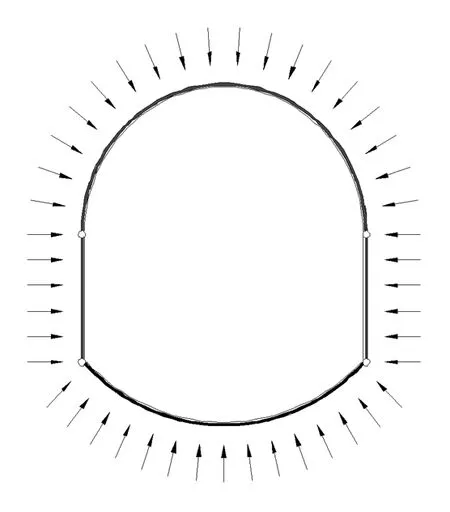

为达到巷道均匀性承载的控制要求,需使巷道底板、两帮及顶部支护形成连接系统,实现各位置支护强度的互补,充分发挥支护的整体性作用。巷道顶部形状是天然的两铰拱,在肩角处柱腿支撑形成拱座,通过帮部柱腿将顶部U型钢拱和反底拱连接起来,形成双拱机构,共同承受上覆岩层压力和底部反力。同时,利用帮部锁腿锚杆固定柱腿紧贴岩面,加强柱腿的支撑强度,保障了全断面承压系统的可靠性。系统结构如图2所示。

图2 全封闭U型棚支架

2.2 底角锚杆控底技术

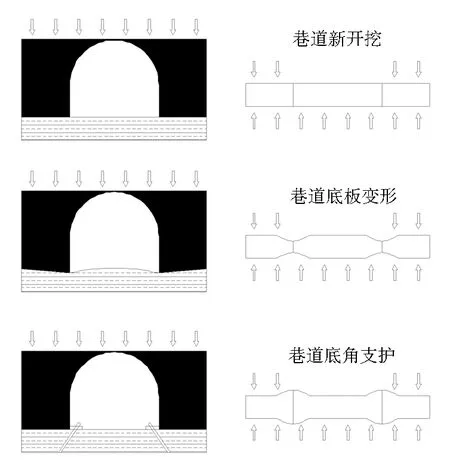

通常沿顶掘进的煤巷,底板出现的变形问题较为突出。上部岩层垂直压力通过巷道两帮作用于煤层底板两端底角,在底板未完全失去承载能力前使得底板岩层翘曲,底板中央鼓起;而垂直压力增大超过底板煤体承载极限后,底角煤岩体快速破裂,煤体的破裂一般为扩容变形,受帮部约束,底板破碎煤体体积的增加引起底板岩层的横向碎胀,并对巷道底板中部的岩层产生水平挤压力导致发生剪切滑移变形。底板煤体的变形破坏会引起两帮的下沉,底板虽然变形让压,但引起的帮部移动下沉使得底板承受的压力未有效减小,因此,使底板变形让压在支护设计中是不可取的办法。

施加锚杆支护可显著提高被锚岩体的各种力学性质,提高被锚岩体的承载强度,有效减少巷道的变形,控制破碎程度的进一步加剧以及塑性区的扩展。发挥锚杆在底板控制方面的作用,尤其是底角锚杆,具有以下优点:

1) 增加底板岩梁的抗弯程度,提高对巷帮压力的承载能力。巷道底板呈层状分布,因此在力学分析中可将其建为"梁"力学模型。巷道开挖后底板岩梁所受的垂直压力不断增加直至超过其抗弯强度极限,在两侧底角发生破碎变形,使底板岩层失去整体性;而施加锚杆支护后,根据锚杆支护理论,可以显著提高底角煤体的强度,增加底板的抗弯强度,抑制底鼓的产生。具体情况如图3所示。

图3 底板岩层锚杆强化过程

2) 发挥杆体强度,固定滑移岩层。底角锚杆穿过底板多层岩层,其预紧力的作用挤压多层岩层,限制向上位移的空间,同时增加层与层之间的法向压力,提高其摩擦力,限制底板岩层的水平错动。

3) 锚杆楔入岩体,阻断岩层的位移路径。巷道底角是底板变形和传递压力的关键位置,锚杆楔入底角,一方面可以充分利用杆体的强度,切断上部压力传递的路径,改善受力状态;另一方面,可以限制底角煤体的破碎和滑移,阻断岩体变形位移的路径,减少因底角煤体滑移而引起的帮部下沉,维护帮底的稳定性。

2.3 破碎岩体注浆技术

巷道发生大变形破坏主要表现在围岩内部原生裂隙扩展、次生裂隙产生及发育,导致巷道围岩体积的增加,受深部岩体约束向内部空间移动而产生变形。对大变形破碎岩体注浆可很好地解决裂隙的发育问题,控制围岩的稳定,其主要作用如下:

1) 浆液扩散到破碎岩体裂隙网络构成骨架,并发挥粘结性质胶结独立破碎的岩块,使破碎的岩体再次构成整体,从而提高强度,发挥承载能力。

2) 浆液进入破碎岩体裂隙并胶结凝固,可以封堵裂隙,隔绝空气、水进入岩体的通道,防止浅部围岩风化和遇水弱化从而降低围岩的强度,尤其是易风化的围岩巷道和泥质围岩巷道。

3) 注浆可有效提高浅部锚杆锚固组合拱的强度,并增强锚固体之间无效加固区的强度,增加支护结构的有效作用范围;同时,浆液进入锚杆(索)钻孔,粘结支护结构体与钻孔壁,实现了锚杆(索)的全长锚固,提高围岩的稳定性。

4) 注浆浆液填充密实破碎岩体的裂隙,可共同承载围岩压力,明显改善围岩体的承载状态,保证围压均匀地作用在岩体上,避免因围岩破碎引起的局部应力过高而引起破坏,消除围岩中的薄弱点和变形突破点,避免引起围岩整体结构性失稳。

3 结 语

1) 提出了巷道变形的均匀性承载控制机理。提高巷道各位置支护强度与岩体强度的耦合程度,降低对围压变化的敏感程度,增强全断面支护结构(外)的整体性和支护—围岩强度(内)的整体性,实现各位置承载能力的优势互补,产生巷道断面的协同承载作用。

2) 提出了巷道围岩深浅区协同承载机理。锚杆施加高预紧力,使浅部围岩受控变形,形成主动支护并为锚索工作阻力的增加创造足够的时间,锚索贯穿浅部锚固体组合拱结构,并将其固定在深部岩体中,变“托”为“拉”,形成多层保护支护体系,最终实现深浅区协同承载。

3) 提出了巷道综合治理修复技术,主要包括:底板反底拱和全断面U型棚相结合,承载上覆岩层压力和底部反力的双拱圈层承载控制技术;提高底板岩梁的强度,固定滑移岩层的底角锚杆控底技术;提高岩体强度,封堵水、风通道,提高支护结构的承载能力的破碎岩体注浆技术。