库木吐喇石窟佛像的艺术风格及其特点

文/赵丽娅

一、序言

佛像,通常是指佛教用于观想或礼拜的雕像或画像,其中一般多称雕像为佛像,而画像则为佛画、图像。有广义和狭义两种说法。狭义而言,是专指佛陀的造像;广义而言,则是一切佛教尊像的总称,包括佛、菩萨、弟子、诸天、护法等。本文所讨论的佛像是指狭义的佛像,即佛陀的造像。库木吐喇石窟中保存下来的塑像数量很少,本文主要以壁画中的佛像为主要研究对象。

库木吐喇千佛洞位于新疆维吾尔自治区库车县西约25公里,渭干河出却勒塔格山口东岸崖壁上。现存的石窟群可分为两区,分别称其为谷口区和窟群区。其中谷口区分布有33个窟,窟群区分布着88个。 是古代龟兹地区第二大石窟群,以龟兹风、汉风和回鹘风等多种风格荟萃闻名于世,并且是龟兹地区保存汉风和回鹘风洞窟最多的石窟群。自上世纪以来,即引起了众多国内外学者关注,对库木吐喇石窟艺术多有论述,但限于研究视角以及使用材料的性质,针对库木吐喇石窟佛像的专题研究没有得到很好的开展。

有鉴于此,笔者拟在全面调查和整理库木吐喇石窟佛像的基础上,对库木吐喇石窟的佛像艺术风格、特点及其演变进行探讨,并结合龟兹地区相关历史背景,对不同佛像类型及演变的原因进行探讨,以期推动此项研究的深入开展,不当之处,还望方家指正。

二、犍陀罗艺术影响时期

与以克孜尔石窟为代表的龟兹石窟一样,库木吐喇石窟最早的佛像深受印度艺术风格的影响。具体说来,主要是受到犍陀罗艺术的影响。

根据学者的研究,犍陀罗风格艺术分为前后两个时期。

犍陀罗前期,佛陀造像参照希腊的样式,沿袭着古希腊罗马的写实风格并揉入了古老的印度艺术特点。造像多为石雕像。这时期佛像的特点是脸型椭圆,额高,眉间刻白毫,头后有头光,双眸微闭,目视前下方。鼻梁高且直,与眉脊相接,鼻翼窄,嘴唇轮廓显著,嘴角深陷且唇薄,上唇蓄有小髭。表情详和,发向后梳,呈波浪状,发缕清晰,肉髻扁平在头顶稍前的位置。披通肩袈裟,类似古罗马元老或哲人披的长方形外衣,衣褶厚重,衣纹交叠、毛料质感强。身长比例约为头部的六倍或五倍,显得身材低矮。

犍陀罗后期艺术的年代为公元4世纪后半叶至5世纪末。这一期被学界称作“后犍陀罗派”或“印度—阿富汗流派”,与前期最大的不同,是用灰泥和黏土雕塑而成,表面赋色。本期佛像除延续犍陀罗前期造像固有样式之外,较多吸收印度本土即笈多艺术,脸型趋圆,服饰变薄,人物形体把握娴熟 。

塔贝拉 燃灯佛立像

犍陀罗后期 佛像(局部)

库木吐喇新1窟主室券顶立佛(局部)

库木吐喇新1窟主室券顶立佛

赵丽娅在洞窟临摹

阿艾石窟 卢舍那佛(临摹)170cm×110cm 2010年 赵丽娅

赵丽娅在制作颜料—采集

从库木吐喇石窟现存的佛像造像看,犍陀罗前后期的艺术对其均有影响。

受犍陀罗早期佛像艺术影响的主要是库木吐喇石窟谷口区的新1窟、新2窟和第23窟壁画中的佛像,其年代为公元5世纪左右。库木吐喇新1窟顶部的佛像,束发、黑色扁平肉髻位于头顶靠前位置,光滑如球状;发髻磨光,不表现头发的纹路,整体显得饱满圆润。脸型方圆,额头短平。发际线距眉毛较近,眉间有白毫相,双眸微闭。鼻梁挺直,与眉脊相接,鼻翼窄。嘴角深陷而唇薄,表情详和,略带笑意。无论是从脸部特征,还是发式看,都与犍陀罗造像非常相似。此外,大多着赤色通肩和右袒式袈裟,衣褶厚重,衣纹交叠、下垂感强;身长比例约为头部的五倍,身材显得短粗低矮;背后有圆轮形头背光,多数坐在金刚座或站立在莲花座上,上述特点也与犍陀罗佛像相同。

受犍陀罗后期佛像艺术影响的造像则以库木吐喇石窟新1窟门道西侧壁拱形龛中的坐佛塑像为代表,其年代为公元5世纪。这身坐佛像,高肉髻,蓝色的波状发,长圆形的脸型,眼睛微闭,鼻梁高耸与额头相连。细腰,宽肩,内着蓝色僧袛支,右肩半袒,外披土红色偏衫式袈裟,衣纹贴体,凸起的圆棱线上阴刻线条表现衣纹的层次。结跏趺坐于狮子座上,手结禅定印。头、背光均呈圆轮状,内浮雕火焰纹样。可以看出,这身塑像的脸型、服饰、人体比例以及薄衣透体的艺术特点均与犍陀罗后期艺术相同。

根据汉文文献的记载以及20世纪以来新疆陆续发现的考古材料来看,公元2世纪以来,佛教由贵霜帝国传入龟兹。

贵霜帝国为公元1至3世纪称雄于古代中亚地区的游牧国家,其影响势力在迦腻色迦在位时期达到了顶峰,这个时期,帝国范围内的佛教得到了空前的发展,其位于中心地区的犍陀罗地区为重要的佛教艺术中心。由于迦腻色迦的大力推行,佛教开始向东传播。犍陀罗佛像艺术随之传入龟兹地区,自然是顺理成章的事。

公元3世纪起,由于内乱以及与周边政权的持续战争,贵霜帝国走向衰落,分裂为若干小的公国。一部分失意的贵霜贵族率领部众便进入了塔里木盆地的西缘和南缘 。

公元4世纪,东印度的笈多帝国兴起后,再次统一北印度。公元425年贵霜被兴起于东亚北方草原的嚈哒(白匈奴)所灭。

由于笈多王朝皇帝多信仰印度教,加上嚈哒王对印度中亚地区佛教的压迫和经济剥削,大量的佛教僧侣向东流亡,有些到达龟兹地区并定居下来。

龟兹地区与古代的犍陀罗地区长期保持密切交流,也可以从许多高僧的求学经历中看到。如龟兹高僧鸠摩罗什年轻时曾与母亲前往罽宾求学,木叉鞠多曾在印度学习诸经20余年 。凡此种种,都必然使犍陀罗艺术对龟兹艺术产生深刻的影响。这种影响,直到公元5世纪起才开始开凿的库木吐喇石窟依然可以看到具有犍陀罗艺术的佛像就是明证。

三、佛像艺术的本土化(龟兹化)时期

本土化或龟兹化,是指在龟兹本地传统文化基础上吸收印度、波斯艺术,尤其是后期犍陀罗艺术的基础上,逐渐产生和发展起来的佛教艺术风格,是经过长期发展而形成的相对稳定的具有鲜明龟兹本土特色的一种艺术模式。这种造像艺术在库木吐喇石窟公元5世纪以后开始出现,并一直延续到公元10世纪。

龟兹风佛像艺术的最重要的特点就是佛像的面貌、神态、服饰等都被打上了龟兹地域的烙印。

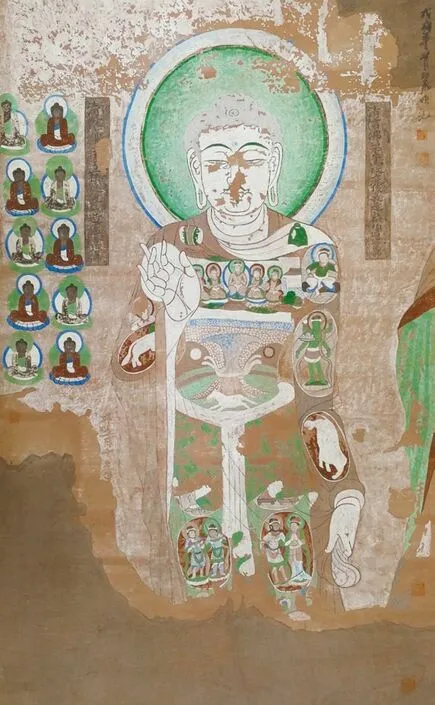

空 120cm×120cm 2018年 赵丽娅

首先是面部造型开始平面化,具有明显的龟兹地区本地人的特点。根据《大唐西域记》记载,直至唐代,龟兹地方有一种特殊的风俗,即将出生不久的婴儿头部压扁,因而当地人的头型都具有扁宽的特征,这一点已为库车附近墓葬出土的头盖骨所证实。库木吐喇龟兹风洞窟中的各种佛、菩萨和世俗供养人的画像,也可以反映这一点。佛像的主要特征是:蓝色磨光发髻、肉髻扁平,不表现头发的纹路。头部呈椭圆形,额头扁平而宽阔,发际到眉间的距离较长,两颐浑圆,下颌短而深陷两颐中,形成所谓的双下巴。圆浑的脸上,安排着小而集中的五官,形成长眉、大眼、高鼻、纤口的特点。颈部短粗。手指修长、指节由粗变细,指肚均匀,指尖后笼。

库木吐喇第63窟主室券顶因缘故事中的龟兹式佛像

库木吐喇第50窟主室前壁因缘故事

库木吐喇第12窟后甬道正壁汉风佛像

赵丽娅在洞窟用色标选定颜色

弥勒兜率天宫说法图 克孜尔17窟(临摹) 274.3cm×130.5cm 2017年 赵丽娅

其次是龟兹佛像的人体比例修长,通常披着右袒、通肩、偏衫式袈裟。轻薄的袈裟贴在身体上,明显具有曹衣出水的特点。袈裟颜色多为青灰色和黑色,并大量运用贴金箔技术。

龟兹风佛像的出现与龟兹地区经济的繁盛、文化的发展和政治的长期稳定是分不开的。

魏晋南北朝时期,龟兹地区进入一个繁盛时期,经济繁荣。先进的农耕技术的采用,使龟兹农业得到很快发展,生产规模日益扩大。同时畜牧业、毛纺和丝织业也很发达,良马和丘慈锦行销丝路各地。龟兹北境山中有铜铁煤等矿产,龟兹冶炼业发达,所产铁器被西域广泛使用 ,今天古龟兹境内的库车等地发现了大量的冶铜冶铁遗址就是明证。此外,龟兹位于丝路北道,商业发达。

公元2世纪,在中原汉王朝的帮助下,白霸成为龟兹的国王,自此以后的几百年间,白氏王族长期统治龟兹。

由于经济的持续繁荣,政治的长期稳定,为龟兹本土佛教艺术的发展提供了雄厚的物质基础。

大约在公元3、4世纪时,龟兹佛教逐渐进入其发展的繁盛期。一方面,已有较多的龟兹佛教徒来内地译经 ,建寺造像风行 ;另一方面,僧众众多,葱岭东西王侯妇女咸来于此,大师云集,律法严谨 。龟兹是当时西域丝路北道的佛教中心,并且小乘说一切有部占据主流地位。

公元4世纪以后,尽管由于鸠摩罗什的弘扬,大乘一度占据上风。 但随着罗什的离去,小乘说一切有部重新成为龟兹的主要佛教派别,具有鲜明龟兹本土特点的佛像艺术走向成熟。

四、汉风佛像艺术西传

汉风佛像艺术,是指源自印度的佛像艺术,经由古代西域传入中原地区后,经过几百年的吸收、融合和改造而成的具有明显汉地风格的佛像艺术。

库木吐喇第12窟后甬道正壁第4身汉风佛像(摹本)

库木吐喇第12窟后甬道正壁第2身汉风佛像(摹本)

库木吐喇石窟第14窟主室正壁阿弥陀佛

敦煌莫高窟第428窟北壁降魔变

汉风佛像造型为中原人的特征, 螺髻、肉髻扁平,呈黑色或灰色。五官分散、眼睛细长、眼角上扬、嘴唇丰盈、下巴丰韵。手部写实、手掌宽大、手指丰满、肉感十足。佛衣披着方式主要有右袒式、偏衫式和钩钮式。右袒式、偏衫式亦见于犍陀罗、龟兹风格佛像。但其披着方式与两者区别很大。汉风佛像在披着袈裟时不袒露右肩和右臂的,与中原地区流行的袈裟披着方式相一致,钩钮式袈裟则为汉风佛像新出现的佛衣类型。

龟兹地区的汉风佛像主要保存在库木吐喇石窟的11、14—17窟中,此外,库木吐喇第12窟后甬道正壁的壁画也属于这一类型。 其年代为公元7—9世纪 ,下面分述之。

库木吐喇12窟后甬道正壁第4身佛像佛衣穿着为右袒式。该佛像上身内着僧祇支,上衣覆搭双肩后两衣缘自颈侧下垂,右侧衣缘垂下遮掩大衣,左衣缘多被大衣遮覆;大衣右角宽搭左肩,垂之背后,左侧边缘自颈外垂下,右侧边缘自右胁下绕出覆盖腹部后,衣尾上搭左臂或左肩,作右袒式披覆 。

“钩纽式”佛衣样式见于库木吐喇12窟后甬道正壁第2身佛像。佛像内着僧祇支,上衣覆搭双肩后两衣缘自颈侧下垂,右侧衣缘垂下遮掩大衣,左衣缘多被大衣遮覆;大衣由左肩覆被披至右胁下后,衣尾伸出,与左肩处衣头用㡄纽扣挂 。

偏衫式佛像样式见于库木吐喇石窟14窟正壁经变图中的佛像。该佛像内着僧祇支;上衣覆搭双肩,两衣缘自颈侧下垂,右侧衣缘垂下遮掩大衣,左衣缘多被大衣遮覆;大衣由左肩覆被披至右肘衣尾上搭左肩,仅在右肩上略遮覆上衣。以现有实物资料看,这种披法在北朝造像中为数不多,地域分布却较广,北周以后趋于流行并成为隋唐佛衣的常见样式,多见于天龙山、莫高窟及四川同期石窟造像中 。

汉风佛像的出现是唐代中央王朝经营龟兹的结果。

公元658年以后,唐朝逐渐在龟兹地区建立起以安西大都护府为中心的军政管理体系。在这种体系下安西大都护府为管理龟兹的最高军政机构。下辖龟兹都督府具体管理龟兹地方民政事务,龟兹军镇管理驻军和屯田。

阿艾石窟 药师佛︵临摹︶ 170cm×110cm 2009年 赵丽娅

赵丽娅在洞窟临摹

库木吐喇第38窟左甬道外侧壁立佛

库木吐喇第45窟右甬道外侧壁立佛

柏孜克里克20窟誓愿图

柏孜克里克第20窟回鹘佛僧统供养像

当时在龟兹地区生活着大量的汉族军民。《旧唐书·西戎传》载:“长寿元年(692),武威军总管王孝杰、阿史那忠节大破吐蕃,克复龟兹、于阗等四镇,自此复于龟兹置安西都护府,用汉兵三万人以镇之。” 加上随军家眷以及分担军务的百姓至少有三万人。他们远离故乡需要精神寄托,所以汉僧住持的佛教石窟和地面寺院在龟兹有所修建,一部分汉僧也从中原来到龟兹。

慧超在《往五天竺国传》中记载:“此龟兹国,足寺足僧,行小乘法,食肉及葱韭等也。汉僧行大乘法。” “开元十五年(727)十月上旬至安西,于时节度大使赵群,且于安西有两所汉僧住持,行大乘法,不食肉也。大云寺主秀行,善能讲说,先是京中七宝台寺僧。大云寺□维那,名义超,善解律藏,旧是京中七宝台寺僧也。大云寺上座名明恽,大有行业。亦是京中僧。此等僧大好住持,甚有道心,乐崇□德。龙兴寺主名法海,虽是汉儿生安西,学识人风不殊华夏。” 大云寺是武周称帝时期,敕令全国建造的;龙兴寺则为唐中宗复位后建造。说明当时这是龟兹地区与全国一样,也依制在龟兹建立了相应的汉化佛寺。

可以看出,当时龟兹地区的汉化佛教,保持着与中原的同步性。既然佛教教义戒律与汉地相同,造像仪轨当然也是传自汉地,这从龟兹石窟中的汉风佛像的特点可以清楚看到。

五、回鹘风佛像艺术时期

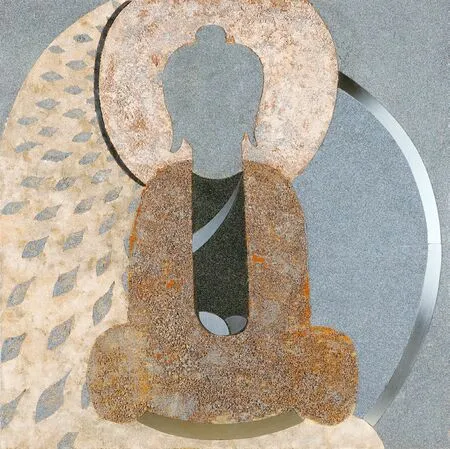

回鹘风格的佛像是公元9世纪西迁龟兹的西域回鹘人按照自己的审美习惯,吸收汉地及西域艺术形式所创造的佛像艺术风格,其年代为公元10世纪及以后。

回鹘风格佛像的主要特点包括:磨光发髻,肉髻高耸,呈黑色或灰色。脸型方圆,额头偏窄,下颌宽大,颧骨突出。五官较集中,鼻梁挺直,樱桃小口,眉毛呈柳叶形,眼睛细长,眼皮两至三层。手掌宽大,手指细长,指肚均匀向指尖逐渐变细。大多佛像身穿土红色通肩袈裟,也有穿着右袒、偏衫式袈裟的,与犍陀罗、龟兹风格的佛像相一致,袒露右肩或右臂。身材较宽厚、高大。背后有圆轮或桃形头、背光,里面绘火焰及花卉纹样。

回鹘风格的佛像特点在库木吐喇石窟第38窟的立佛中得到充分地反映。该身立佛,高大、慈祥。佛陀右手上举,作施无畏状向大众说法。

库木吐喇石窟中保存回鹘风格佛像洞窟的数量有10余个。以窟群区第10、38、42和45窟最为典型。如第45窟两行道各壁和后行道后壁,现存的画面均交替绘佛和菩萨立像(第10、12窟两甬道内侧壁画面被切割)。

回鹘洞窟佛像的人物造型、装饰效果以及绘画技艺等方面具有明显的回鹘艺术特点,应当是吐鲁番回鹘佛教艺术西渐的结果。

柏孜克里克第20窟的佛本行经变图(流失国外)中的佛像的五官及肢体造型均与上述龟兹地区回鹘风格佛像相同。有趣的是,这尊立佛长有胡须,佛身略呈“S”形,衣纹用铁丝盘曲画法,紧贴身体。这种长胡须的佛像在柏孜克里克石窟第15、31、33窟佛本行经变图都有出现,我们在库木吐喇石窟窟群区第42窟中的佛像上也可以看到,其中有几身佛像还披着钩纽式田相袈裟,与柏孜克里克第20窟智通、进惠、法惠三都统供养像中人物着装一致。但这几身佛像与柏孜克里克20窟中佛像的磨光发髻不同,为螺发式的高肉髻。不过库木吐喇石窟窟群区42窟、45窟中的部分佛像佩戴耳环,这种情况在吐鲁番高昌回鹘时期的所有洞窟中未曾见过,这可能是回鹘风格从吐鲁番地区西渐龟兹,当地回鹘人民在原有风格的基础上又有所创新和发展的结果。

公元840年左右,由于天灾人祸,雄踞漠北的回纥汗国被其宿敌黠戛斯所灭,部众四散。西迁的一支进入龟兹,被称为“龟兹回鹘”。后来“龟兹回鹘”并入“西州回鹘”。这一时期,龟兹社会处于相对稳定时期,社会经济得到恢复和发展,原本信仰摩尼教的回鹘人也逐渐改信了佛教,并逐渐形成了具有自己特点的佛像艺术特点。龟兹尽管仍然是西域佛教的中心之一,但由于这一时期回鹘王庭的中心在高昌地区,加之伊斯兰教势力的兴起,龟兹佛教的影响有所下降。这一时期库木吐喇石窟的回鹘风洞窟多为改建洞窟,新建洞窟数量不多,洞窟中的佛像样式则明显受到了高昌回鹘佛教艺术的影响。

六、结 论

库木吐喇石窟中的佛像风格可分为四类:犍陀罗风格、龟兹风格、汉地风格和回鹘风格。

库木吐喇石窟受犍陀罗艺术影响的佛像,产生年代为公元5—7世纪。这种风格佛像无论从头部、脸部造型特征还是人体比例都可以看到犍陀罗造像艺术的影响。

龟兹风格佛像,年代约公元5—10世纪,这种风格是在龟兹本地传统文化基础上吸收印度、中亚艺术的特点,逐渐产生和发展起来的佛教艺术风格。是经过长期发展而形成的相对稳定的具有鲜明的地域特色的一种艺术模式,也是龟兹地区现存数量最多的佛像类型。

汉风佛像,年代约公元7—9世纪,造像特点与当时中原内地佛像艺术一致,它是安西大都护府时期时,大批中原汉人迁移龟兹所带来的中原大乘佛教及其艺术形式的产物。

赵丽娅在洞窟临摹

回鹘风格佛像,年代约公元10世纪及以后,它是公元840年以后,西迁后的回鹘人在吸收中原和龟兹佛教艺术,形成了具有自己特色的佛教艺术后所创造的佛像类型。

必须指出的是,尽管库木吐喇石窟中的上述四种佛像的产生年代存在一定的早晚,但是一种新的佛像样式产生后,并不代表其它佛像样式的必然消亡,早期佛像样式往往与后期佛像样式同时存在很长时间,它充分展现了龟兹石窟艺术的多元性和包容性。

库木吐喇石窟是龟兹石窟的典型代表之一,展现了源自印度和中亚的佛像在中国生根、发展、繁荣乃至衰落的全部阶段—它融合了中原艺术、印度艺术和犍陀罗艺术等多种外来文化成分,创造了鲜明而独特的地域风格,它见证了源自印度的佛像艺术传入中国后,由龟兹而中原,逐渐中国化,而后又回传龟兹的全过程。它提供了龟兹佛像艺术发展的几乎所有范式,全面、充分揭示了龟兹佛像文化的丰富内涵,在世界佛教艺术史上具有重要地位。

归程 30cm×300cm 2011年 赵丽娅