美国国家公园体系规划与评估

——以历史类型为例

刘海龙

杨冬冬

孙 媛

美国国家公园发展到20世纪70—80年代已数量庞大、类型多样、分布广泛,但其对国家自然和文化遗产的代表程度如何,分布是否合理,存在哪些保护空缺等问题,还需要进行专门系统性的评估与规划[1-2]。正如美国内政部1969年指出的:国家公园系统应该保护和展示国家伟大的景观及环境和孕育这些景观的各类过程、生长并定居于其中的生命群落,以及对历史十分重要的标志里程碑。但现在的保护体系中存在着严重的缺口和不足……应该继续推进研究以鉴别体系中的缺口,并且推荐能填补这些缺口的区域[1]。而美国“国家公园、历史场所、建筑物和历史纪念地咨询委员会”(Advisory Board on National Parks,Historic Sites,Buildings,and Mounments)也强调体系规划的目的是为了构建一套“面向国家公园体系未来演变的关键导则,以及向国会与预算局建议优先工作的有用框架”[1]。基于此目标,美国国家公园管理局(NPS)于1970年批准并于1972年正式发布了《美国国家公园体系规划》(Ⅰ:历史类型;Ⅱ:自然类型)》(National Park System Plan,Part One: History; Part Two: Natural History)。笔者曾撰文对自然类型国家公园的体系规划进行了研究,其要点包括自然区域和主题的划分、加权,重要性和充分代表性评价,以及叠加分析、排序和识别保护空缺等内容[2-3]。而历史类型国家公园保护单位涉及美国历史发展脉络中的历史、文化、社会、政治、军事和艺术等多方面内容,其建立受多方面因素影响,其入选与扩展更需建立在一个科学的评估框架上。本文在简要回顾美国历史文化遗产保护与国家公园发展之间的关系基础上,重点对国家公园体系(历史类型)规划与评价的步骤和内容进行分析,以期为中国的类似工作提供借鉴。

1 美国国家公园发展与历史文化遗产保护的关系

1.1 国家公园早期发展与历史文化遗产保护的关系

美国国家公园自诞生起,给公众的印象主要是以自然荒野景观保护为主,追求自然的纯净,一定程度上导致印第安人等文化要素与荒野隔绝开来。但在国家公园概念的提出者——美国艺术家乔治·卡特林(George Catlin)最初的设想中,却包含着人和野兽的共存[3]。1883年史密森学会在美国佐治亚州挖掘出埃托瓦印第安土丘(Etowah Indian Mounds),引发了美国公众及部分政府机构对印第安废墟和其他文物保护的关注,开启了美国历史文化遗产保护的长期探索。此方面工作的开端是美国国会于1889年授权保护了亚利桑那州的卡萨格兰得遗址(Casa Grande ruin),并于3年后设立了卡萨格兰得遗址保留地(Casa Grande Ruin Reservation)。这些举措与约塞美蒂(Yosemite,1890)、红杉(Sequoia,1890)等一系列国家公园的建立几乎同时期。可见,美国国家公园早期发展与历史文化遗产保护是既同时又独立开展的工作[4]。

1.2 《古迹法》颁布之后的美国历史文化遗产保护

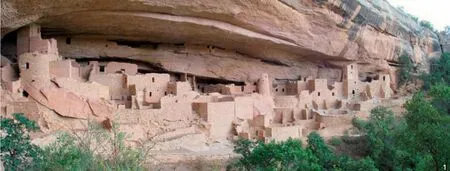

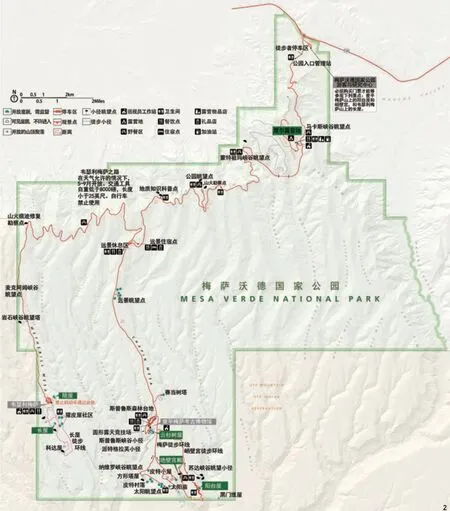

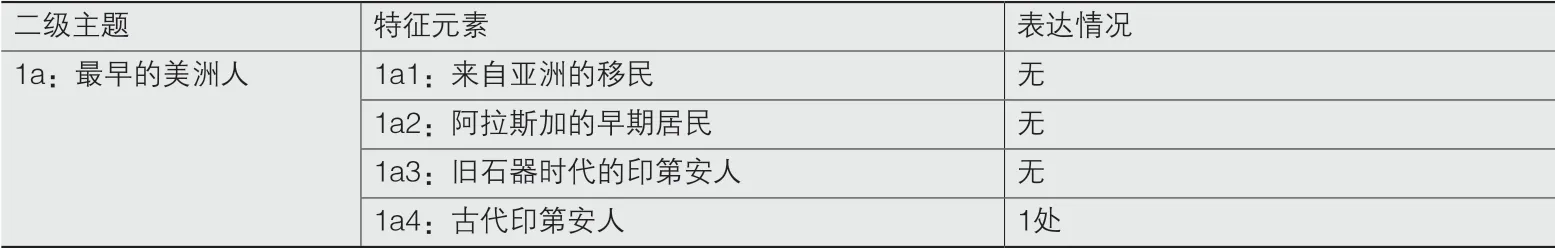

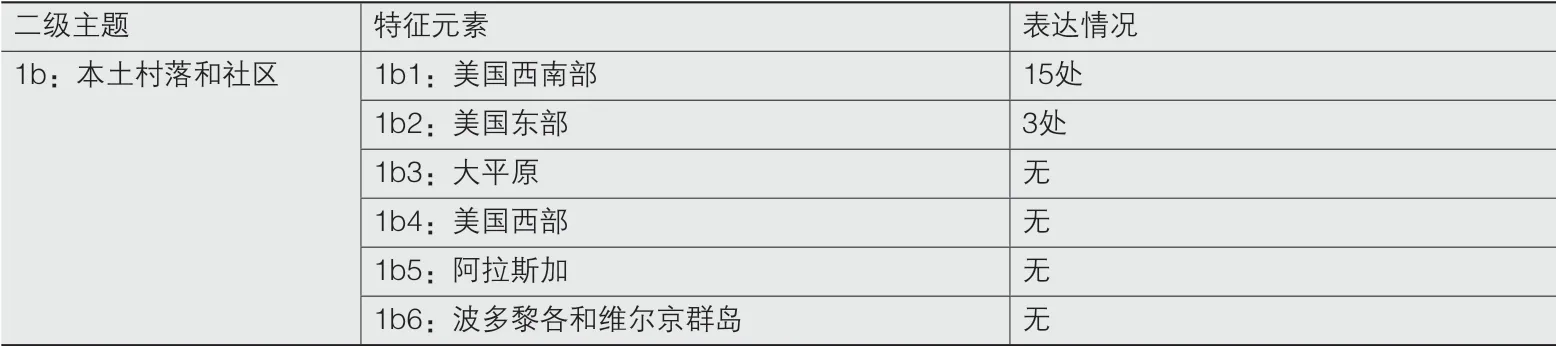

1906年颁布的《古迹法》(Antiquities Act)授权总统可不经国会批准建立国家纪念地(National Monument),以迅速拯救那些可能毁于经济开发的历史遗址,成为美国颁布最早的有关文化遗产保护的法案。该法案迅速保护了一批具有历史和科学价值的历史地标、历史和史前构筑物及其他文化遗产,并将其周边的自然要素也一同保护[4]。如科罗拉多州一处壮观的崖居遗迹在《古迹法》颁布3周之后就在国会通过了保护法案,随后推动了更大范围的梅萨沃德(Mesa Verde National Park)国家公园的建立,保护了普韦布洛印第安人700多年的各类遗产,包括近5 000处已发掘的考古遗迹和600座崖居遗址,是美国规模最大、保存最完好的印第安遗址资源,并在后来被列入了世界遗产名录(图1、2)。

图1 梅萨沃德国家公园中的古崖居(引自https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Cliff_Palace_at_Mesa_ Verde.jpg)

图2 梅萨沃德国家公园的范围与保护内容(改绘自https://www.nps.gov/meve/planyourvisit/maps.htm)

在该阶段建立的国家公园与国家纪念地的保护对象有较大差异。前者偏重于自然生态系统与美景,后者偏重于历史遗址和遗迹,同时两者的差异还在于建立方式与批准程序的不同。国家纪念地对野生动物和地理特征保护的限制比国家公园稍宽松,可由总统直接提名确立,而国家公园则须经国会更为充分的讨论后确立。因此不少急需保护的地区可先以国家纪念地的形式被迅速保护起来,而后再经国会批准转为国家公园,从而避免在长时间审批过程中被破坏。罗斯福总统利用这一政策,在任期内宣布建立了18个国家纪念地,其中12个更偏其自然特征[5]。同时,国家纪念地在建立时,因土地权属可能受农业部、战争部及“内政部”的共同管辖。如1908年出于对《古迹法》中“具有科学价值的对象”的条款的解释,大峡谷(Grand Canyon)中的一部分被宣布建立为国家纪念地,归农业部管辖。1919年又由国会建立了范围更大的大峡谷国家公园,并将管理权划转给了“内政部”。与此类似,之后不少国家纪念地都从农业、林业等部门划转给了“内政部”,并转变或被纳入了更大的国家公园范围,如加州的拉森山峰与火山灰锥国家纪念地(Lassen Peak and Cinder Cone national monuments)被划入拉森火山国家公园(Lassen Volcanic National Park)[4]。

1906—1978年,12位美国总统共建立了99个国家纪念地。其中38个的主体可归入历史或史前类型,61个可归入自然类型。而上述99个国家纪念地中的52个,在1990年之前仍保持之前所认定的国家纪念地类别,剩余的有28个被转为国家公园,4个被转为国家历史公园,1个被转为国家战场,1个被转为国家历史场所,2个被纳入国家风景道,11个被取消[4]。因此,在1991年的美国国家公园体系中,有1/4的单位(整体或局部)都来源于国家纪念地,说明国家纪念地与国家公园之间存在着内在保护价值上的关联,在保护类型的划转上也具有可能性。但在没有建立统一的国家公园组织管理机构之前,各部门各自为政,还未形成系统化的分类管理思路。

1.3 国家公园体系规划与评价(历史类型)的必要性

1916年美国颁布《国家公园体系组织法》(The National Park System Organic Art),设立NPS,为国家公园体系的形成与系统保护奠定了体制基础。之后随着多项保护法案的出台,促成更多历史文化类型保护单位的建立,尤其是在具有丰富历史内涵的东部地区。而1933年的转移令不仅使NPS取得了战争部所辖的公园和纪念地,而且还得到了林业局所辖的国家纪念地和近50个东部历史地的加盟。这使多头管理的问题得到了一定解决,也正式将国家公园建设与历史文化遗产保护工作整合起来,推动美国国家公园体系走向包括自然、历史、游憩等多类型的综合体系[6]。

1966年国会授权NPS保护一系列《国家历史地段登记簿》上的单位。至1972年,美国国家公园体系中的历史文化类型保护单位已数量众多、类型丰富。但也暴露出其是否充分体现了具有国家代表性的历史主题的问题[6]。研究表明,历史古迹、战争堡垒和战场等类型得到了较好保护,但工业、文学和绘画艺术的历史却被忽略[7]。NPS为此也做了积极努力,如把位于纽约州卡提斯基市(Catskjll)的托马斯·科尔(Thomas Cole)建筑纳入保护体系,以纪念阿伯特·比尔斯塔特等画家,对美国绘画艺术主题进行呼应;又如把内布拉斯加州瑞德克劳德市的威拉·卡瑟住宅也纳入保护体系,以补充美国20世纪的文学主题。

但NPS为更综合地解决历史类型保护单位“主题重叠”“代表性不足”“分布不均衡”等问题,于1972年完成了国家公园体系评价与规划(历史类型),其目的有二:1)定义国家公园体系(历史类型),评价其在代表国家历史遗产上是否平衡和完善;2)鉴别当前存在于这种代表性中的缺口[1]。这相对于以往仅依靠国家历史档案或采纳全国各地历史保护者建议等进行保护单位甄选的方式,提出了更为系统和科学的评估与优化方法,有助于填补体系在某些主题上的空白和帮助制定优先候补保护单位名录,指导体系的发展和扩充方向。

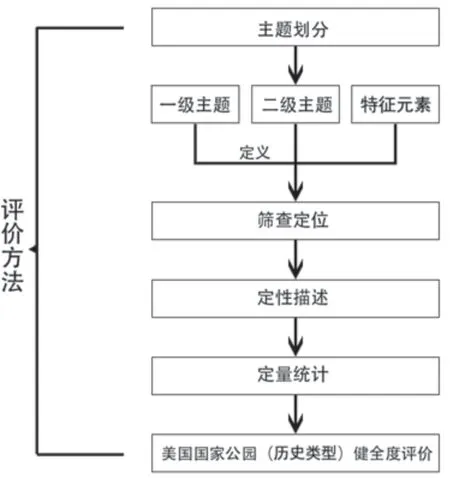

图3 美国国家公园体系(历史类型)健全度评价方法[1]

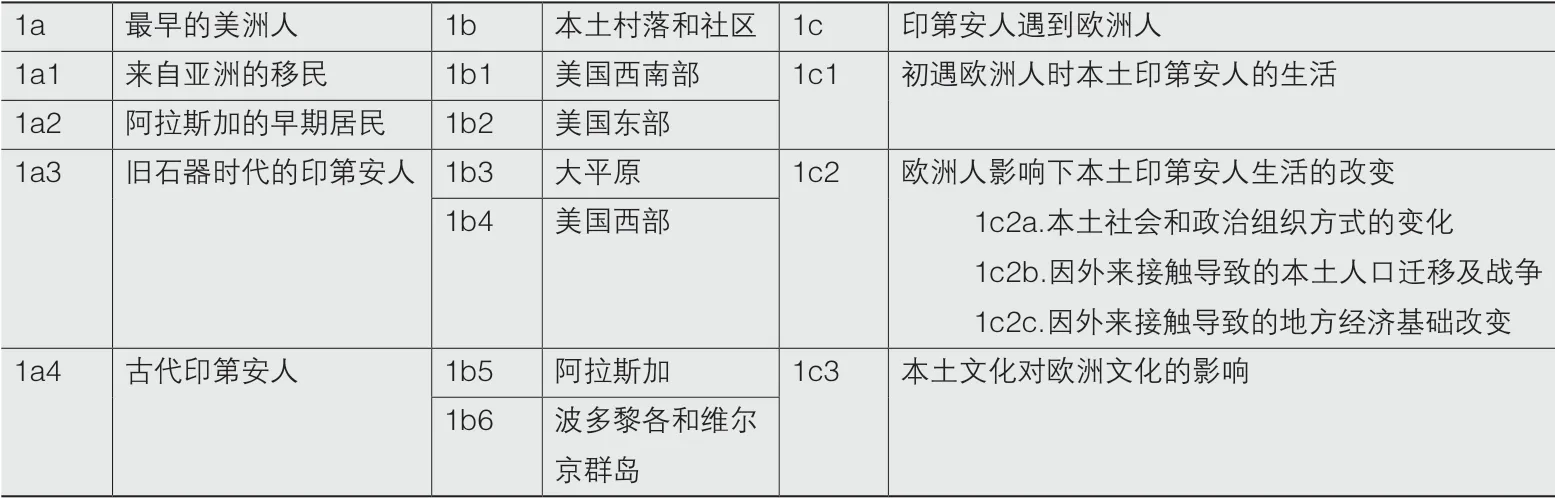

表1 文化主题的划分[1]

2 国家公园体系评价与规划(历史类型)的步骤与内容

具体可分为3 个主要步骤[1]:1)划分一级历史主题(history theme),明确二级主题(subtheme),对主题所涵盖的内容进行定义和陈述,提出特征元素(major facets);2)在全国范围内筛查与上述各级主题、特征元素相关联的现存保护单位,并进行定位;3)在筛查定位的基础上,分别对体系现状进行定性描述与定量统计,明确各主题在体系中被表达的充分程度与分布特点,获得体系代表性与健全度的评价结果(图3)。

2.1 主题与特征元素划分

一级主题是基于美国乃至美洲宏观历史的综合分组,是次级主题划分的基本框架。特征元素代表着次级主题的不同方面,包含其所承载的关键信息与内涵。通过主题和特征元素的划分,可以构建有序、多级的代表性评估框架,反映某一项或某几项特征元素是否在体系中得到恰当表达。具体划分了9个一级主题、43个二级主题(表1)。每个二级主题包含若干特征元素,共计281项(统计数据截至1972年)。

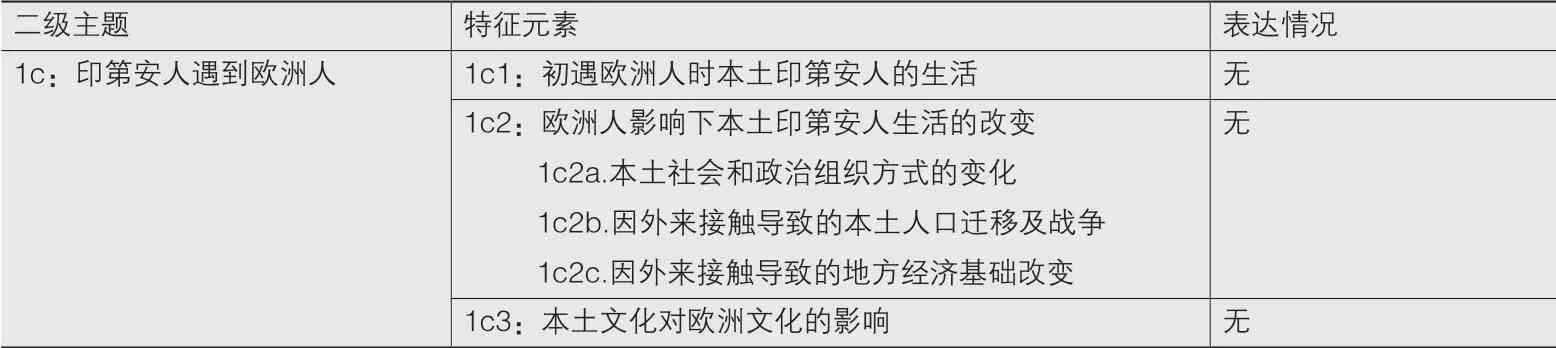

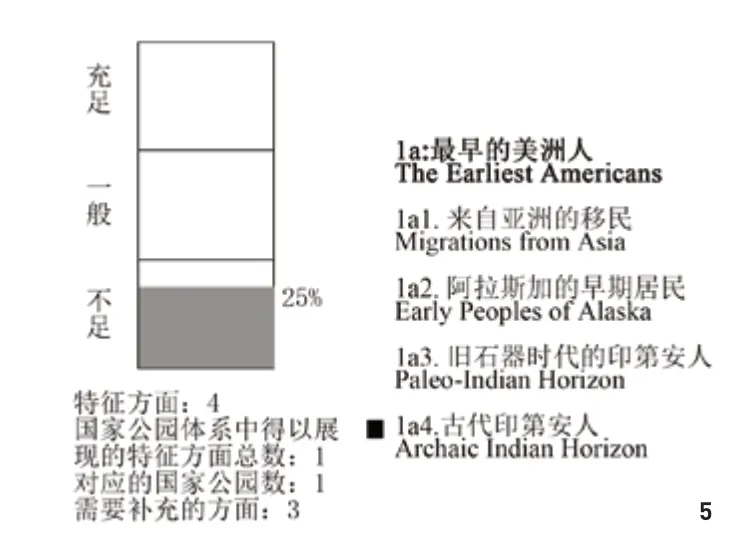

以“原住民”一级主题及其包括的1a、1b、1c三个二级主题为例,阐述具体的划分方法。先对二级主题进行定义,再依据定义提出以下特征元素(表2)。

1a:“最早的美洲人”。指美洲大陆及阿拉斯加地区以狩猎和采集为生的早期居民,可追溯到最早出现在美洲大陆上的人类。除居民本身还关注其社会、经济及文化。

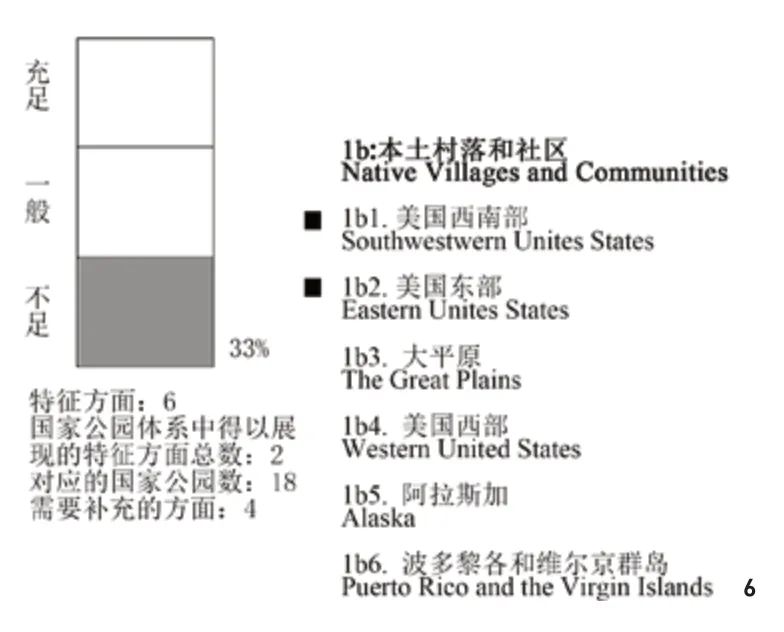

1b:“本土村落和社区”。关注美洲大陆上作物耕种现象的出现和从狩猎采集向农业的缓慢演变。食物获取方式的改变也促使了社会、文化和经济的发展。还包括西南部印第安人村庄、多样灌溉技术,以及东部的土丘建筑(moundbuilding)。

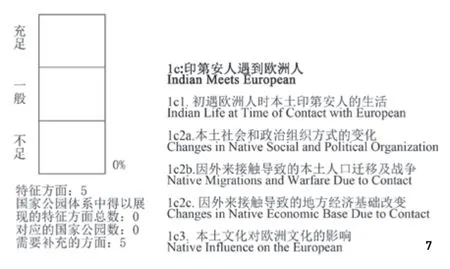

1c:“印第安人遇到欧洲人”。关注15世纪末—19世纪期间发生在美国(包括阿拉斯加)、波多黎各和维尔京群岛上的本土文化与欧洲文化的融合和碰撞。包括欧洲人来到美洲大陆前该地区的本土社会、经济形式和文化要素,及欧洲文化对于本土文化的冲击和本土文化对欧洲文化的微弱影响。

2.2 现状保护单位筛查定位

对照各个二级主题和特征元素,在全国范围内筛查与其相关联的现存保护单位(涵盖体系中的各种历史类型保护单位),并进行定位。仍以“原住民”一级和二级主题及特征元素为例进行说明(表3~5,图4)。

表2 二级主题的特征元素

表3 1a主题各特征元素在国家公园体系中的表达情况

表4 1b主题各特征元素在国家公园体系中的表达情况

表5 1c主题各特征元素在国家公园体系中的表达情况

图4 表达特征1b1(美国西南部村落和社区主题)的部分国家纪念地或国家公园(引自https://www.nps.gov)

图5 国家公园体系中1a主题的健全度

图6 国家公园体系中1b主题的健全度

图7 国家公园体系中1c主题的健全度

图8 9个一级主题的综合被表达率

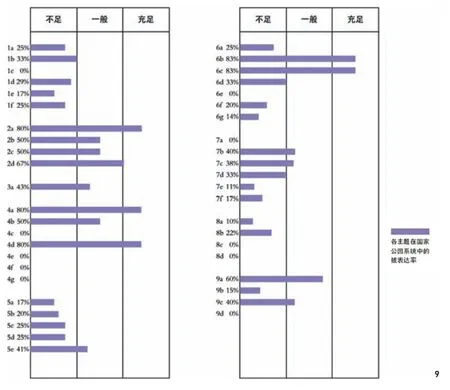

图9 43个二级主题的被表达率

2.3 健全度/充分代表性评价

基于一级主题划分,以二级主题为单元分别对特征元素进行计算。相关数包括:1)二级主题下的特征元素总数,以a表示;2)在国家公园体系中得到体现的特征元素数量,以b表示;3)对应于二级主题的保护单位总数,以c表示;4)在体系中未得到体现的特征元素数量,以d表示。

健全度,或称为充分代表性(adequacy of representation),具体计算方法是在当前国家公园体系中得到表达的特征元素的数量占二级主题下特征元素总数的百分比,以e表示(即e=b/a),表征体系对该二级主题的表达程度。当二级主题下属的所有特征元素都被一个或更多保护单位所代表,体系就可以被认为是全面的、健全的。e值越高,表明体现该主题的单位就越多。NPS认为,e值小于1/3,表明该主题下的单位数量不足,即不够健全;e值大于2/3,表明该主题下的单位数量充足;而当e值介于两者之间时,认为该主题的展现情况一般。

需要说明的是,健全度评价的前提是每个被研究对象均属于历史类型保护单位的范畴。尽管某些自然和休闲游憩类型区域也具有历史价值,但只有那些仅被划分为历史区域的地区才能被考虑。另外该评价还基于:1)唯一性原则,即每一个保护单位仅能归属于一个主题或特征;2)平等性原则,即所有保护单位在品质上被认为是同等的,这是因为品质是一个专业性的判断,在该评价中并不予反映;3)简化性原则,即一般为了真正的平衡,一些主题应由多个保护单位来代表,然而鉴于评测的困难,若一个区域被指定了某一主要方面的主题,那么这个主题就会被认为具有代表性[2]。这实际上是有所欠缺的。如杰弗逊国家扩展纪念碑(Jefferson National Expansion Memorial)代表了“西进”主题中的所有7项次主题,但只能被指定一个次主题[1]。

基于以上方法与原则,以“原住民”一级主题及1a、1b、1c二级主题和相应特征元素为例,对其健全度/充分代表性进行定量统计和评价(图5~7)。

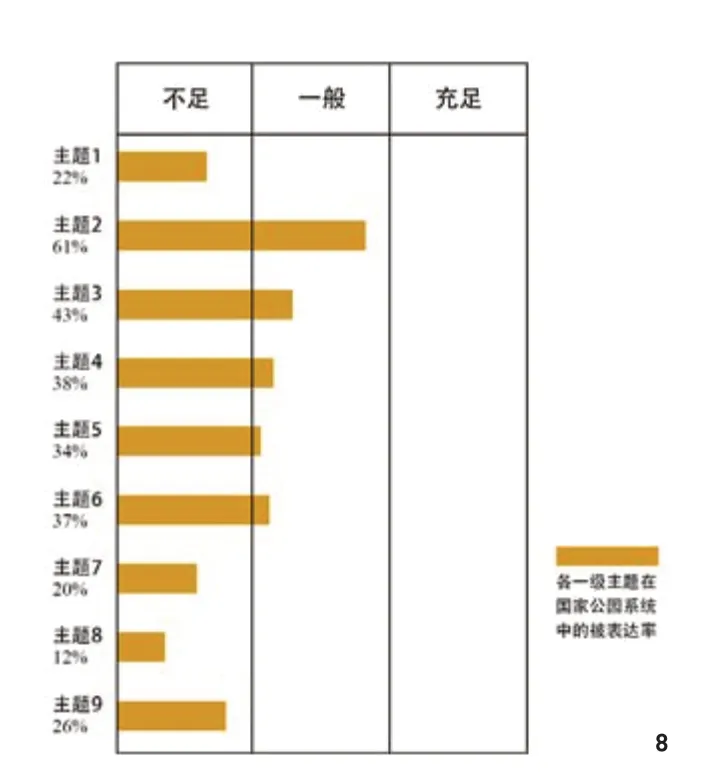

由此对43个二级主题分别进行统计计算和评价(图8、9)。通过将体系中各个历史类型保护单位与主题相对应,来衡量基于历史发展脉络划分的各个一、二级主题的被代表程度。通过直观地比较百分比(e值),从全局上对体系的代表程度进行评价。e值越低,说明该主题下的保护单位数量越少,该主题的被表达率越低。也由此建议在之后保护单位的甄选和审批工作中,应格外注重具有该主题或特征元素的区域保护与增补。

统计结果表明,9个一级主题中的5个(2.欧洲移民的开拓和定居、3.英国殖民地的发展、4.重要的美国战争、5.政治和军事事件、6.向西扩张)被表达的程度在1/3~2/3,最大值为61%,最小值为34%,均处于一般代表水平。而其中的4个主题(1.原住民、7.美国的运转、8.沉思的社会、9.社会和社会良知)的被表达率仅为12%~26%,明显小于NPS制定的代表度下限值1/3,说明这4个主题的保护单位数量明显不足,应予以补充。

同时,43个二级主题中的5个(2a.西班牙移民、4a.美国革命、4d.美国内战、6b.皮毛贸易、6c.与印第安人的军事冲突)的被表达率达80%~83%,处于较高的代表度水平,说明该主题下的保护单位数量充足。9个被表达率在34%~67%之间,属于中等水平。29个主题低于34%,明显不足。更有10个主题e值为0(1c.印第安人遇到欧洲人、4c.墨西哥战争、4e.西班牙-美国战争、4f.第一次世界大战、4g.第二次世界大战、6e.矿业前沿、7a.农业、8c.教育、8d.知识趋势、9d.美国游憩运动),说明这些主题未在任何一个保护单位得到体现,尚属空白状态,应积极在全国范围内挖掘寻找出对应于这些主题特征点的区域,尽快将其纳入体系。

除了e值的绝对大小,各主题e值的相对差异更凸显了美国国家公园体系(历史类型)的不均衡性。如在281个特征元素中,163个历史类型保护单位只代表了其中的85个,因此为保障体系对特征元素的充分代表性,至少还要增加历史文化类型区域保护未被代表的196个特征元素[2]。同时在已被代表的区域中,有55个特征元素被1个保护单位代表了,有7个特征元素被5个以上的单位代表了,有2个特征元素被10个以上的单位代表了,更有1个特征元素被15个单位代表了,说明对于那些尚未得到表达的主题,以及被重复代表的主题,也应针对性地在全国范围内进行选点,以弥补各主题间的不均衡。

3 借鉴与讨论

中国于2013—2017年逐步提出“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”,生态保护第一、国家代表性和全民公益性是其基本理念,而首要目标是对最高品质的自然遗产区域的生态系统、生态过程和生物多样性进行完整保护,并不强调文化遗产保护。但中国自然与文化遗产资源交融混合的特征及价值不容忽视,实际上在许多国家公园试点区域中就存在着相当数量的原住民及丰富的文化遗产,如何梳理其关系值得深入研究。同时中国文化遗产保护也缺乏基于连续历史谱系的类型划分及体系空缺识别工作,有必要从加强历史连续性、类型均衡性和资源整体性等方面开展体系评估。美国1970年的国家公园体系(历史类型)规划和评价作为半个世纪前完成的工作,具有开创性。如1994年世界遗产委员会针对全球遗产资源的“全球研究”和“全球战略”,在某种意义上也采用了类似方法。但中美在历史文化及国情等方面的差异,也需要在借鉴中有所比较与反思。

1)中国历史悠久,朝代众多,许多文化遗产蕴含着丰厚的历史信息。美国做法的前提之一是每个历史区域只会被分配一个主要主题、次要主题和特征元素,这会显得比较武断。因为现实中大多历史区域会显示不止一个主题,尤其在中国这样历史更为悠久的国家或地区。同时中国文化遗产会与周边自然环境存在整体性和关联性,这是在中国开展类似工作时应充分考虑的问题。

2)中国文化遗存众多,某一类主题可能会有多个保护单位代表,而对历史文化主题的划分、特征元素的描述及其价值的鉴定会存在差异。而美国的做法主动简化了对历史主题价值和品质的评判,这在民族相对单一、文化均质的地区也许适用。中国历史文化的长期连续性和多元性决定了这项工作的难度。

3)以NPS为主导的“体系规划”具有扩张性色彩,受到了美国其他联邦机构的挑战。1981年后国家公园体系规划项目和预算被取消,之后的一些类似工作也避免再采用这一名称,而更倾向于采用合作伙伴方式和通过签订协议(agreement)或使用地役权(easement)来达成合作保护和管理,而非再花费巨资建立国家公园。对中国而言,国家公园体系正处于制度建设期,也许自上而下的积极推动更适合这个阶段,但也需要考虑保障国家公园体系未来拓展的合理方式。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。