药品和个人护理品(PPCPs)在土壤中的迁移转化和毒性效应研究进展

秦秦 ,宋科,孙丽娟,孙雅菲,王峻,薛永*

1. 上海市农业科学院生态环境保护研究所,上海 201403;2. 中国科学院沈阳应用生态研究所污染生态与环境工程重点实验室,辽宁 沈阳 110016;3. 时科生物科技(上海)有限公司,上海 201108;4. 南京农业大学,江苏 南京 210095

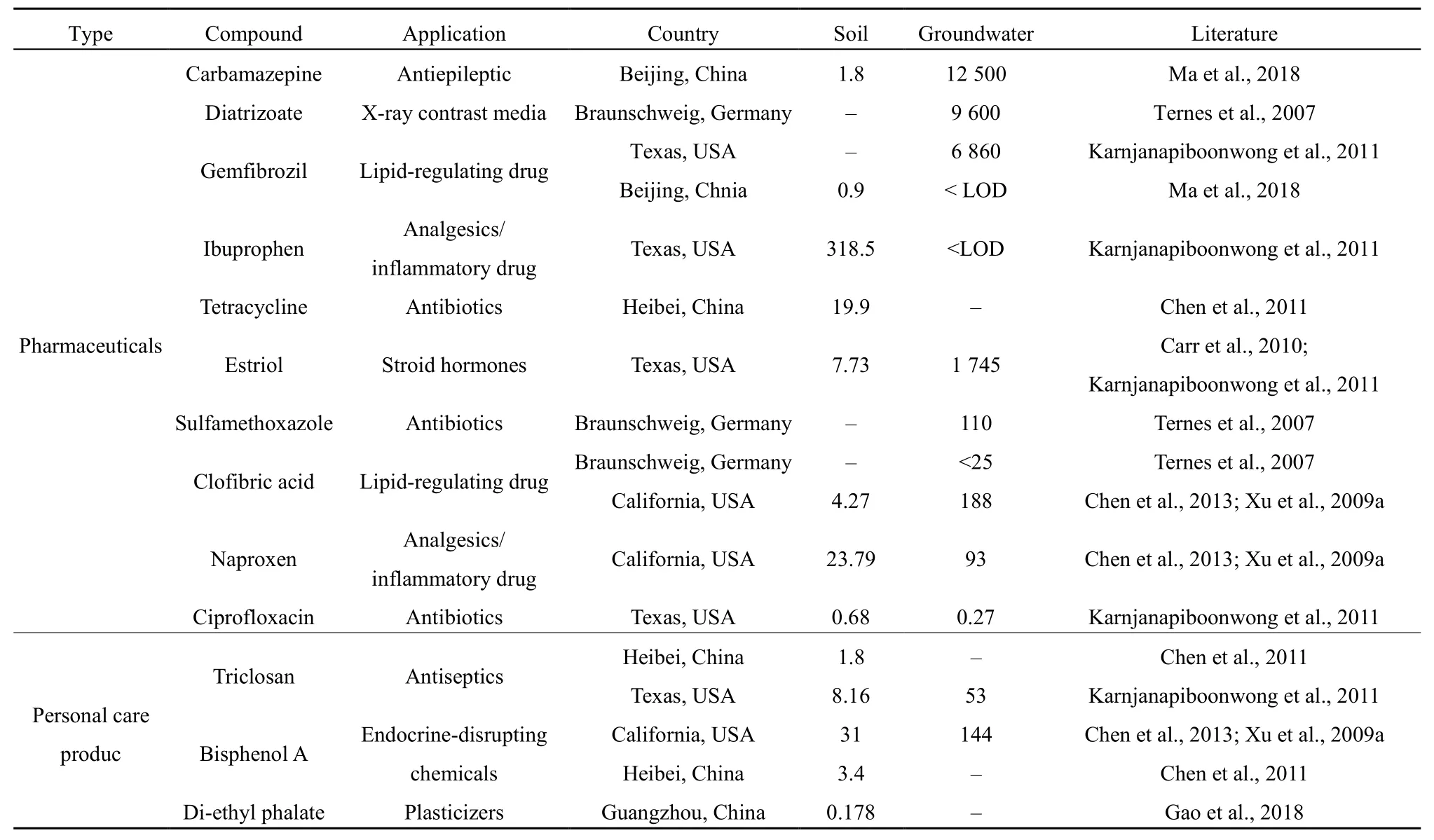

药品和个人护理品(Pharmaceuticals and personal care products,PPCPs)是一类与人类生产和生活密切相关的新型有机污染物,主要包括用于治疗人类或动物疾病的处方和非处方药物制剂(如抗生素、止痛药、抗癫痫药、降压药、避孕药、消炎药等)以及人类日常生活中所使用的各种护理品(如香皂、洗发水、化妆品、发胶、染发剂等)(Daughton et al.,1999;胡洪营等,2005)。20世纪90年代初期欧盟国家多环麝香(如佳乐麝香galaxolide、吐纳麝香 tonalide)的年产量高达 0.2万吨。美国允许销售在列的药品超过3000种。中国每年抗生素使用量高达2.5万吨被。人类对PPCPs的使用量大,而其在动物体内的代谢率低。大量具有生物活性的PPCPs随尿液和粪便排除体外,经污水灌溉、污泥回用或填埋、畜禽粪便农田施用等方式直接进入土壤环境(Dodgen et al.,2013;Papaioannou et al.,2019)。近年来,PPCPs在土壤,甚至地下水和地表水中被频繁检出(Yin et al.,2017;Lee et al.,2019)。表1所示为土壤和地下水中常见的PPCPs及其残留量。虽然,PPCPs在土壤中的残留量较低(ng·kg-1-g·kg-1),半衰期短,但是PPCPs生产和使用量巨大,且具有毒性、持久性和生物累积性,PPCPs在土壤中的含量呈逐渐上升的趋势(杨忠霞,2010;夏洛芬等,2017)。因此,土壤环境中 PPCPs的环境行为和潜在影响受到越来越多的关注。

本文根据现有文献,重点综述PPCPs在土壤中的吸附、生物降解和迁移等环境行为,以及PPCPs对土壤生物(包括土壤微生物、动物和植物)和人类的生态毒性效应,为土壤中PPCPs污染和生态风险研究提供理论参考。

表1 土壤和地下水中常见的药品和个人护理品(PPCPs)及其残留量Table 1 Occurrence of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) in soil (μg·kg-1) and groundwater (ng·L-1)

1 土壤中PPCPs的迁移转化行为

土壤是一个复杂的体系,PPCPs在土壤中存在多种迁移转化途径(图1),相当一部分可能通过吸收、径流/迁移、挥发等方式进入土壤生物、水体和大气,形成跨介质污染,最终通过饮食进入人体;另一部分可能会在环境因子(物理、化学和生物)的综合作用下被降解、转化或者完全去除。

图1 土壤中PPCPs的迁移转化行为Fig. 1 Fate and transport of PPCPs in soil environment

1.1 吸附

土壤中 PPCPs的吸附行为对其在环境中的归趋和环境风险评估至关重要,现有研究对其吸附特性与机理的研究较多。PPCPs(特别是疏水性PPCPs)进入土壤后,通常被土壤有机质和粘土矿物以物理吸附、化学吸附、离子交换、氢键结合及配价键结合等形式强烈吸附在土壤颗粒表面,并大多富集于土壤表层30 cm以内。多数情况下,土壤颗粒对PPCPs化合物的吸附可用Fruendlich吸附等温式描述,吸附程度与土壤有机质、质地、矿物类型、铁锰氧化物、离子交换能力、氧化还原条件和酸碱度等理化特性密切相关(Drillia et al.,2005;Xu et al.,2009b;Balogh et al.,2011;Estevez et al.,2014;Wang et al., 2018)。

Fang et al.(2012)研究表明,3种土壤中,粉砂壤土对药物吉非罗齐(gemfibrozil)的吸附能力最强(其次是砂壤土和砂土),且土壤有机碳能增强吉非罗齐的吸附性。同时,张布迪等(2018)比较分析了3种土壤组分(腐殖酸、高岭石、蒙脱石)对药物磺胺嘧啶(sulfadiazine)吸附特性的影响,发现腐殖酸对磺胺嘧啶的吸附能力明显高于高岭石和蒙脱石,表明土壤有机质是影响磺胺嘧啶吸附的重要因素。然而,Xu et al.(2009b)却发现药物氯贝酸(clofibric acid)在4种土壤(pH=7)中的吸附能力均与土壤有机质呈弱相关(相关系数R2=0.0031),推测可能与氯贝酸的酸度系数(pKa=2.84)较低有关,当土壤pH>pKa时,氯贝酸在土壤中被完全解离而带负电,与带负电荷的土壤有机质发生静电排斥作用而降低吸附能力。由此可以得出,PPCPs自身的理化特性也直接影响到土壤对它的吸附作用。例如,相同土壤中抗菌剂三氯生(triclosan)、药物普萘洛尔(propranolol)的土壤/水分分配系数(Kd,Kd值越大吸附作用越强)较高,而药物卡马西平(carbamazepine)和磺胺甲嘧啶(sulfamethoxazole)的Kd值相对较低,表明三氯生和普萘洛尔主要积累于土壤表层,而卡马西平和磺胺甲嘧啶易于向下迁移,对地下水污染风险较高(Carter et al., 2014)。

1.2 生物降解

PPCPs在土壤中的降解有光解、水解和生物降解(图 1)。土壤微生物对 PPCPs的降解是将其从土壤中彻底清除的主要途径,是决定PPCPs在土壤中的持久性、有效性和毒性风险的一个重要过程(Thelusmond et al.,2019)。PPCPs在土壤中的生物降解通常可用一级指数衰减模型(first-order exponential decay model)描述,降解效率与化合物的结构有关,含羟基的芳香化合物和烷基酚化合物易被降解(Ying et al.,2005;Xu et al.,2009b)。Ying et al.(2005)研究发现土壤中含羟基的三氯生(半衰期=18 d,壤质农田土)比三氯卡班(triclocarban,半衰期=108 d,壤质农田土)更易降解。同时,土壤微生物对PPCPs在土壤中的降解还与土壤微生物活性、通气状况、质地、有机质含量等土壤特性有关。例如,培养90 d后,药物四环素(tetracycline)在杀菌土壤中的降解率比自然土壤低56%(Pan et al.,2015)。土壤中药物乙炔雌二醇(ethinyl estradiol,半衰期=1.8 d)在有氧状态下的降解速率大于厌氧状态下(半衰期=3.0 d) (Carr et al.,2010)。在有氧状态下,吉非罗齐在砂壤土中(17.8 d)的半衰期短于在粉砂壤土中的(20.6 d)(Fang et al.,2012)。土壤粘粒含量增加,可以提高布洛芬(ibuprofen)的降解速率(Rubasinghege et al.,2018)。就土壤有机质而言,其对PPCPs的生物降解具有双重影响。Xu et al.(2009c)研究发现,增加土壤有机质含量,能够增加酪洛酸的降解速率,但土壤有机质的持续增加反而会降低有机化合物的降解速率(因为土壤有机质的大量增加会增强土壤颗粒对有机化合物的吸附作用,从而降低微生物对有机化合物的生物获得性,降低其降解速率)。

1.3 迁移

PPCPs进入土壤后,一部分可以在短期内通过吸附和生物降解等自然过程去除;一部分会随水流向下迁移(图1),通过蓄水层污染地下水,甚至饮用水(Ma et al.,2018)。PPCPs在土壤中的迁移受诸多环境因素的影响,其中最主要的是土壤理化特性和PPCPs自身性质结构。多数研究表明,PPCPs(特别是疏水型 PPCPs)易于截留在高有机质的土壤表层,一旦进入土壤亚表层(低有机质),PPCPs迁移能力增强,污染地下水风险升高(Qin et al.,2017)。由此可知,土壤有机质是阻滞PPCPs向下迁移的重要因素。对于多数亲水型PPCPs,在酸性或碱性条件下易于在土壤中发生电离作用(带正或负电荷)而影响其迁移能力。Pan et al.(2017a)通过一系列土柱模拟实验研究发现,酸性降雨能够加速抗生素从畜禽粪肥中向土壤表层的迁移,而且延长降雨时间能够促进土壤表层抗生素继续向下迁移。同时,Xu et al.(2009b)估算了6种PPCPs化合物的阻滞因子(Rf),发现布洛芬(Rf低)迁移能力较强,具有较高的地下水污染风险。

近年来,很多国家灌区地下水样品中均已检测出多种 PPCPs,其中,一些 PPCPs如卡马西平(12500 ng·L-1)、泛影酸盐(diatrizoate,9600 ng·L-1)、吉非罗齐(6860 ng·L-1)和双氯芬酸(2200 ng·L-1)在地下水中的质量浓度高达几千甚至上万纳克每升(表1)。虽然,进入水体中的多数PPCPs质量浓度较低,但是也会对水生生物产生一定的毒害作用(如引起细胞毒性),破坏水生生态系统平衡。地下水和地表水均是人类重要的饮用水源,这些可移动的 PPCPs化合物最终极有可能通过饮食吸收进入人体,危害人体健康(图1)。所幸,目前PPCPs化合物在地下水中并不像在土壤中那么普遍。Chen et al.(2013)通过模型估算,发现汇入土壤中PPCPs的下渗率低于1.5%,因而并不会造成地下水污染。

目前,关于PPCPs是否会造成地下水污染还没有定论,而且现阶段关于PPCPs在土壤中的迁移行为的研究主要是应用饱和土柱模拟系统进行的,缺乏土壤气相界面的影响,极易造成真实土壤中PPCPs迁移潜力的高估,今后应加强真实土壤中PPCPs迁移方面的研究。

1.4 挥发

一些PPCPs化合物如芳香物质具有挥发性。当土壤潮湿,温度适宜时,芳香物质可能会从土壤中挥发进入大气(图1),污染大气环境(Zhang et al.,2013)。挥发虽然能将PPCPs从土壤中去除,但挥发也会扩大PPCPs对生态环境的影响范围。Peters et al.(2008)在雨水样品中已检测到多种PPCPs化合物,如双酚A(bisphenol A)、烷基酚(alkyphenols)和烷基酚聚氧乙烯醚(alkylphenol ethoxylates)、邻苯二甲酸盐(phthalates)、阻燃剂(flame retardants)以及多种合成麝香(synthetic musk)化合物,质量浓度从几纳克每升到几千纳克每升。换言之,挥发进入大气中的 PPCPs可能会通过大气沉降作用又被重新带回到土壤中,造成土壤的二次污染。然而,多数PPCPs是低挥发性,它们向大气中的挥发是极为有限的。Chen et al.(2013)根据一维HYDRUS模型估算得出,9种PPCPs在土壤中10年内挥发损失量不超过1.5%。

2 土壤中PPCPs的毒性影响

如表1所示,土壤环境中PPCPs质量分数很低,通常不易引起急性毒性,但由于长期持久性的存在和潜在的生物累积性(刘晓晖等,2015),它们对土壤生物(包括土壤微生物、动物、植物)甚至人类,极有可能产生慢性毒性作用(安靖等,2009),破坏土壤的自然动态平衡。

2.1 土壤生物

2.1.1 土壤微生物

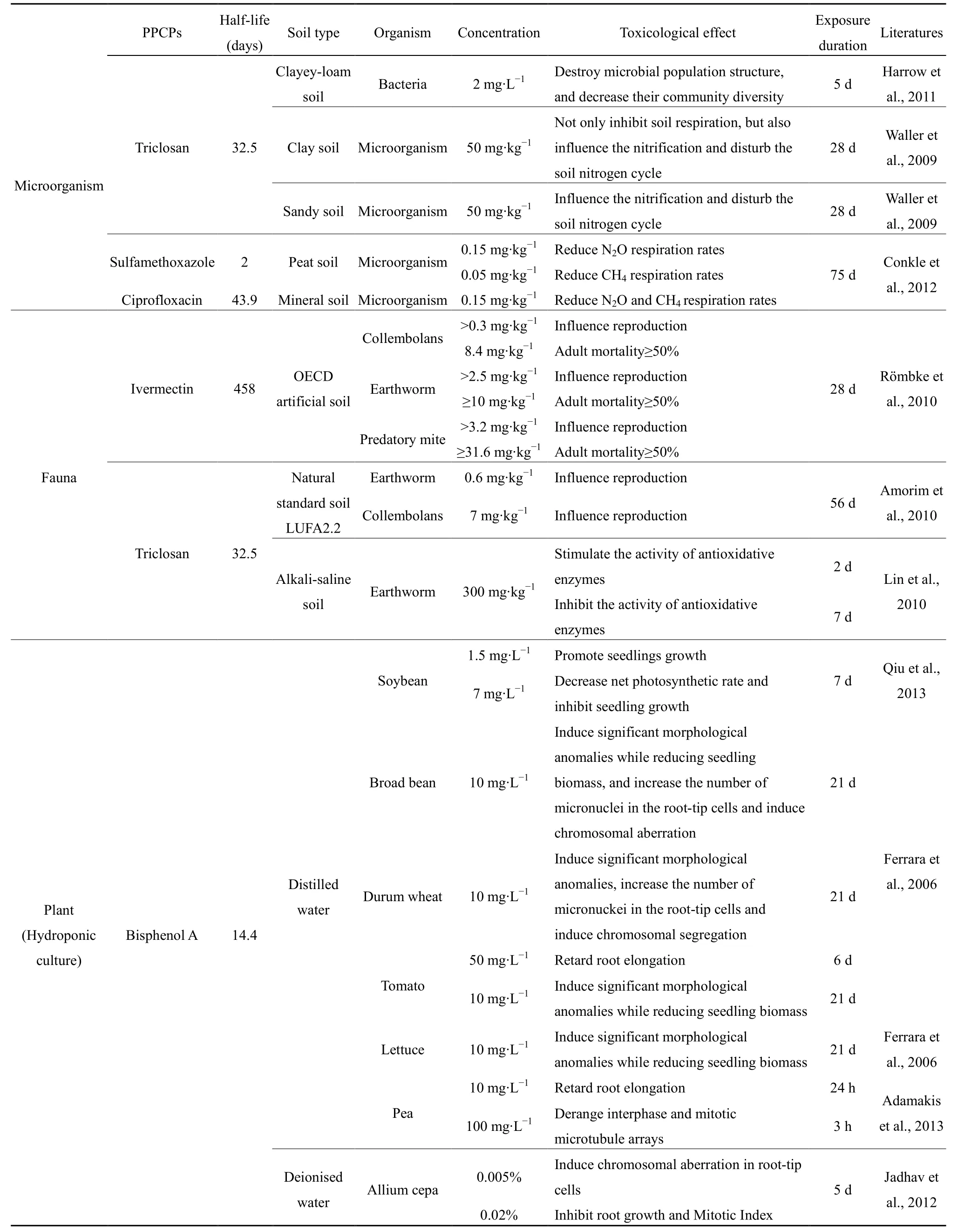

PPCPs进入土壤可能会减少微生物多样性、破坏微生物群落结构,甚至干扰微生物正常生理功能(表 2)。Colinas et al.(1994)研究发现 10 mg·kg-1的盐酸土霉素(oxytetracycline hydrochloride)和盘尼西林(penicillin)能够降低土壤细菌生物量。Harrow et al.(2011)发现三氯生的短期暴露不仅能破坏微生物群落结构,还会降低微生物多样性。甚至,有些学者还发现土壤中富集的PPCPs能够干扰微生物的硝化作用、生物降解和土壤呼吸等(表2),如环丙沙星(ciprofloxacin)和磺胺甲恶唑在土壤中质量分数达到0.15 mg·kg-1就能够抑制土壤微生物的呼吸作用(Conkle et al.,2012)。三氯生在土壤中质量分数达到 1 mg·kg-1就会影响土壤微生物的硝化作用,干扰土壤氮循环(Waller et al.,2009)。

PPCPs对土壤微生物的毒性效应主要取决于其生物获得性,而PPCPs生物获得性与土壤对化合物的吸附潜力有关(Conkle et al.,2012)。由上文可知,土壤质地、有机质含量等诸多土壤理化特性均会影响土壤对PPCPs的吸附潜力,进而影响PPCPs对土壤微生物的毒性效应(表2)。如50 mg·kg-1的三氯生在粘土中就会抑制土壤微生物的呼吸作用,而在砂土中则不会对微生物产生类似的抑制作用(Waller et al.,2009)。因此,考虑土壤条件是准确评估PPCPs对土壤微生物生态风险的必要条件。

2.1.2 土壤动物

有关 PPCPs对土壤动物生态毒性的研究处于起步阶段,以往研究主要集中于PPCPs对水生动物毒性效应研究方面。由表2可知,目前相对研究较多的是抗生素类药物对土壤中蚯蚓、跳虫和捕食螨等无脊椎动物(特别是蚯蚓)的毒性影响。Römbke et al.(2010)研究了兽药伊维菌素(ivermectin,驱虫剂)对蚯蚓、跳虫和捕食螨3种无脊椎动物的长期生态毒性,结果表明伊维菌素会影响蚯蚓、跳虫和捕食螨的生长和繁殖,其中,跳虫对伊维菌素最为敏感,最低观察效应浓度仅为 0.3 mg·kg-1。Amorim et al.(2010)检测了三氯生对土壤无脊椎动物——蚯蚓的生态毒性效应,发现当土壤中三氯生质量分数达到0.6 mg·kg-1时,对蚯蚓的繁殖产生了明显抑制作用。同时,Lin et al.(2010)研究了三氯生对蚯蚓引起的生物化学反应、生态毒性以及潜在遗传毒性,发现三氯生长时间高剂量暴露会抑制蚯蚓体内抗氧化酶(如过氧化氢酶和谷胱甘肽-s-转移酶)活性,其中过氧化氢酶和谷胱甘肽-s-转移酶活性分别比对照降低了47%和33%;暴露三氯生7-14 d后,蚯蚓DNA明显损伤,DNA损伤程度与三氯生质量分数存在显著的剂量-效应关系,表明三氯生对蚯蚓具有亚致死效应。

2.1.3 植物

大量研究表明,土壤中PPCPs(特别是疏水性PPCPs)能被植物吸收和富集(图 1)。Wu et al.(2013)通过室内试验研究了大豆(Glycine max)对土壤中5种PPCPs的吸附和富集特性,发现植株根部能够吸收药品卡马西平、杀菌剂三氯生和三氯

卡班,并能将部分化合物转移至植株叶片和豆荚,而对药品苯海拉明(diphenhydramine)和氟西汀(fluxetine)的吸收和转移能力有限。这主要是由于PPCPs化合物理化特性(如离子化程度和水溶性)存在差异所致。Carter et al.(2014)通过盆栽试验对比分析了7种PPCPs化合物在土壤-植物体系中的吸收和富集行为,发现土壤中药品双氯芬酸、氟西汀和心得安(propranolol)(高离子化程度,>99%)较少被黑麦草Lolium perenne吸收,吸收率比药品卡马西平(中性,不带电荷)低600倍。对于中性PPCPs,植株根系吸收和向地上部的转移能力与其辛醇/水分配系数(logDow,pH修正的 logKow)相关:根系吸收能力与logDow呈正相关,叶片富集量与logDow呈负相关(Wu et al.,2013)。此外,植物体对PPCPs化合物的吸收还与植物种类、土壤理化特性相关(Briggs et al.,1982;Pilon-Smits,2005)。

表2 PPCPs对土壤生物(包括微生物、动物和植物)的毒性影响Table 2 Toxicological effect of PPCPs on the soil organisms (include the microorganism, fauna and plant)

目前,针对不同种类PPCPs对植物生态毒性的研究较少,且多数研究主要是在实验室模拟陆生植物的水培养条件下进行的。PPCPs被植物吸收后,会通过抑制叶绿体和酶活性,抑制植物光合作用,影响植株生理生长(如根系伸长、株高、地上部生物量和叶面积)和形态发育,而且对植株幼苗的毒性效应更强。多数研究结果表明,PPCPs对植物体的生理毒性效应具有双面性(Pan et al.,2017b):低质量浓度PPCPs能够促进植物生长,而高质量浓度或长时间暴露则会抑制作物生长(表2)。与根系和地上部生长相比,PPCPs对植株发芽的毒性影响较小。Ferra et al.(2006)等通过一系列水培实验发现,10 mg·L-1和50 mg·L-1的双酚A能够降低供试植物(番茄Lycopersicum esculentum、莴苣Lactuca sativa和蚕豆Vicia faba)植株地上部生物量,诱导植株畸形,但对植株发芽并没有显著抑制作用。这主要是由于PPCPs很难从种皮渗入种子内部,不易被种子吸收所致(Pan et al.,2016)。在相同质量浓度下,胡萝卜(Daucus carota)比莴苣和紫花苜蓿(Medicago sativa)对药物四环素更敏感(Hillis et al.,2011)。

PPCPs对植物也具有潜在遗传毒性。Adamakis et al.(2013)研究了双酚A对豌豆(Pisum sativum L.)根尖细胞分裂的影响。结果表明,未进行双酚A处理的豌豆根尖细胞分裂间期,微管排列清晰、密集、有序;当100 mg·L-1双酚A处理1 h后,间期细胞皮质微管排列几乎没有变化,而处理3 h后,微管排列开始变得松散、扭曲、混乱,而且微管卷曲,当处理6 h以上,微管几乎消失。Jadhav et al.(2012)发现0.005%双酚A能诱导洋葱(Allium cepa)根尖细胞染色体畸变,如果双酚A暴露浓度增加,洋葱根尖细胞分裂指数下降。Ferrara et al.(2006)发现 10 mg·L-1双酚 A能增加蚕豆和小麦(Triticum durum)根尖细胞微核数,造成染色体断裂。

2.2 人体

土壤中的PPCPs会通过饮食(农作物、饮用水)吸收进入人体。多数研究报道了,PPCPs进入人体后会产生扰乱身体生理机能、造成代谢系统紊乱、破坏体内激素平衡等负效应(Dodgen et al.,2013;Calderón-Preciado et al.,2013)。Calderón-Preciado et al.(2013)按每天食用 400 g(以鲜重计)蔬菜作物(如胡萝卜、莴苣或菜豆Phaseolus vulgaris)估算,平均每天约有0.4-20 µg PPCPs通过饮食被吸收进入人体。然而,即便是饮食吸收PPCPs的最大量也远远小于通过药物所摄入的量(通常 20-200 mg)(Dodgen et al.,2013;Wu et al.,2013)。所以,在某种程度上,仅通过饮食进入人体的PPCPs并不会造成人体内分泌系统紊乱(Dodgen et al.,2013;Wu et al.,2013)。再者,人体内 70%-80%的 PPCPs会被转化或通过尿液和粪便排出体外(Carballa et al.,2008)。李艳等(2018)对北京典型污灌区居民农产品摄入酚类 PPCPs人体健康风险进行了综合评估,得出成人和儿童通过农产品摄入的酚类PPCPs属安全范围,人体健康风险处于较低的水平。值得注意的是,虽然短期内PPCPs并不会对人体产生明显的毒害作用,但由于生物富集作用以及持续地摄入等原因,这些 PPCPs会在人体内长期累积(Mustafa et al.,2003)。换言之,食品中的PPCPs并不会对人体产生短期急性毒性效应,但由于长期的食用和累积,它们极有可能对人体产生慢性毒效应(Qin et al.,2015)。值得注意的是,Allmyr et al.(2006)在孕妇的血液和乳汁中检测到了三氯生,这对哺乳期的婴幼儿是一种极大的威胁,因为胚胎和幼儿的抵抗力较弱,容易受这些污染的不利影响。所以,无论是大剂量的短期或者小剂量的长期暴露,PPCPs对婴幼儿的毒害程度都比成年人严重。

3 总结与展望

PPCPs广泛存在于中国各地区土壤中,对土壤生态系统构成了潜在的危害。然而,中国现有对PPCPs的深入研究局限于水生生态系统,关于土壤生态系统中PPCPs的基础研究仍处于初级阶段,很多研究工作还需要进一步加强。

首先,应不断改进现有分析检测技术,开展环境中残留PPCPs的调查研究工作。多数PPCPs在土壤环境中的质量浓度非常低,必须改进现有分析检测技术,以便分析更多土壤中残留的痕量PPCPs。针对土壤环境,积极开展PPCPs的残留种类及浓度调查工作,为后续环境影响机理研究提供真实可靠数据。

其次,需要深入开展 PPCPs在真实复杂土壤(固-气-液)环境中的迁移转化研究。目前,多数吸附实验中,PPCPs的吸附能力(Kd值)估算仅通过初始浓度和均衡液浓度差值取得,忽略生物/非生物降解或挥发作用的损失,而且PPCPs在土壤中迁移过程研究主要采用饱和土柱模拟体系,仅考虑固-液相中PPCPs的迁移行为,缺乏真实土壤环境中气相界面的影响,这极易造成 PPCPs迁移潜力/风险的过高估计。

此外,还需加强PPCPs对土壤生物的低剂量长期慢性毒性研究。现有关于土壤中PPCPs毒性效应的多数研究主要是在实验室模拟的培养皿或水培养条件下进行的,通过高质量浓度急性试验,以生长、死亡和繁殖等作为主要观测指标。在真实土壤环境中,PPCPs质量浓度通常较低,更易产生长期慢性毒性。

最后,有必要开展土壤PPCPs代谢产物的行为及毒性效应研究工作。目前研究主要集中在PPCPs物质本身的行为及毒性效应,而PPCPs在土壤中可能发生微生物降解和植物代谢作用,很少涉及代谢产物的迁移转化行为及毒性效应的研究,严重影响土壤中PPCPs生态风险评估的准确性。