海捕三疣梭子蟹的捕捞生产和研究现状

郑宽宽 ,何 杰 ,2,许文军 ,2

(1.浙江海洋大学海洋与渔业研究所,浙江省海洋水产研究所,浙江舟山 316021;2.浙江省海水增养殖重点实验室,浙江舟山 316021)

三疣梭子蟹Portunus trituberculatus,以下简称梭子蟹,属于甲壳纲Crustacea,十足目Decapoda,梭子蟹科Portunidae,因头胸甲呈梭形,而胃、心区背面又有3个显著的疣突而得名,是我国沿海大型的海洋经济蟹类。我国是梭子蟹的捕捞大国,捕捞产量远高于养殖产量,但是目前有关梭子蟹的研究仍主要集中于人工养殖领域,包括梭子蟹的人工生态育苗[1]、池塘高效养殖[2]、常见病害防控[3]、配合饲料开发[4-5]以及优良品种选育[6-7]等方面,其成果有效的推动了我国梭子蟹人工养殖业的发展。而有关海捕梭子蟹的研究关注度仍然较低,仅有少量有关海捕梭子蟹的形态学、遗传多样性、繁殖性能、营养品质等方面的研究。本文将重点介绍我国海捕梭子蟹的捕捞生产和研究现状,为今后海捕蟹资源的保护和高效合理利用提供理论参考。

1 梭子蟹的生态习性以及捕捞产量和作业方式

1.1 梭子蟹的自然生态习性

梭子蟹广泛分布于太平洋西海岸,如日本、朝鲜、菲律宾和马来西亚群岛、中国等海域[8-9]。在我国沿海主要分布于台湾海峡以北的南海、东海、黄海和渤海,其中东海分布最多,其次是南海,黄海和渤海最少[10]。在自然界,梭子蟹生长在近海浅海,栖息在水深10~50 m的海区,主要摄食贝肉、虾蟹、小鱼等,兼食水藻,有时甚至摄食动物尸体和粪便。梭子蟹对温、盐的适应范围较广,在水温12~28℃、盐度16~34的水域内都能生存,其生长最适温度为17~30℃。梭子蟹畏强光,表现出昼伏夜出的活动习性[11-13],通常在夜间进行交配,而交配时雌蟹性腺尚未成熟,交配后性腺迅速发育。雌蟹一次交配多次受精、产卵,大型雌蟹可以连续产卵3~4次,个别产卵5次,但随着产卵次数的增加,产卵量逐渐减少。产卵时间随海区水温不同而表现出较大差异,南部外侧海区的主要产卵期在2-3月,东海北部近海4-7月,东海近海产卵高峰期在6月上旬至7月中旬,且在一定范围内,水温越高,产卵越早。亲蟹在沿海各浅水区进行产卵,产出的受精卵要经过溞状幼体I、II、III、IV期,大眼幼体,幼蟹各时期,最后发育为成蟹[12]。

1.2 海捕梭子蟹的捕捞工具和作业方式

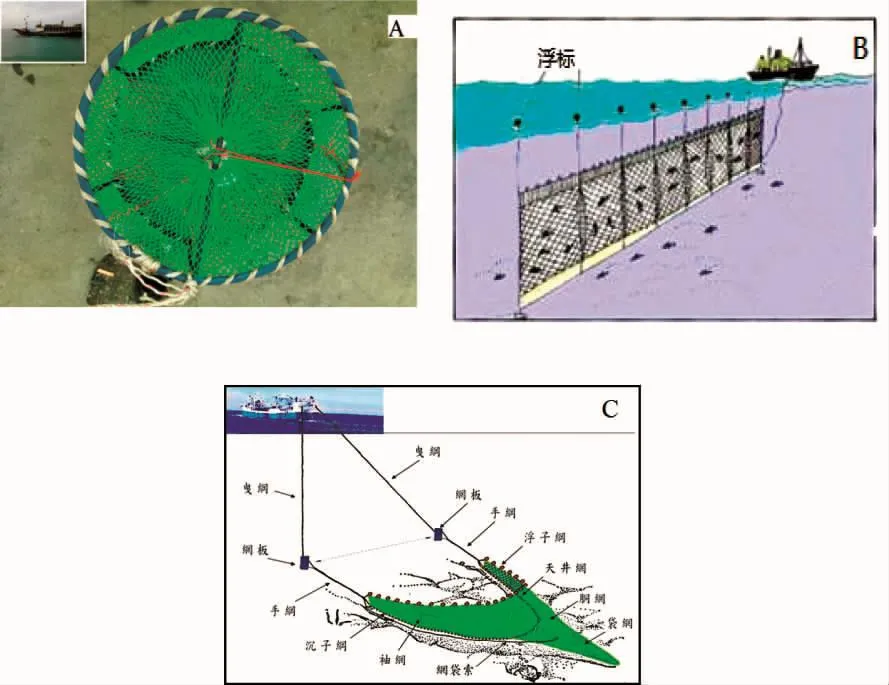

我国梭子蟹捕捞工具主要有蟹笼、刺网、流网、拖网、单锚式张网等[14]。其中蟹笼是由铁质框架和聚乙烯编织网构成的网状渔具(图 1-A)[15],其有占用空间较小、装卸方便、可以折叠等优点,而且在蟹笼上安装释放装置可以起到很好的选择作用,对资源的保护和可持续发展具有积极的影响,因此,蟹笼捕蟹是一种较为理想的捕捞作业方式[16]。刺网是由若干块网片连接成长带形的网具,将网具设置在水域中,依靠沉浮力使网衣垂直张开,拦截梭子蟹的通道,使其刺入网目或缠络于网衣上,从而达到捕捞目的(图1-B)[17]。由于刺网的构造和捕捞技术简单,渔业投资少、成本低,渔获选择性强、品质高等特点,因此刺网广受欢迎,其中较为典型的是三重刺网。流网属于底层作业的单片刺网,是浙江省主要的刺网类渔具之一,然而流网的过度使用,使得海洋生物不论大小被一网打尽,在一定程度上对渔业资源的破坏较大,因此应当加以管控其数量和规定禁渔期[18]。拖网是利用船的运动,拖曳着渔具在海水中前进,迫使鱼虾蟹进入后面的网囊,从而捕获渔获(图1-C)[19]。拖网的作业灵活,具有很高的生产效率,但是拖网作业是一种高能耗的作业方式,加之生产成本不断提高,因此生产效益不断下降。拖网作业不但对梭子蟹本身造成较大的损害,而且对海洋生物赖于生存的海洋生态环境也造成较大的破坏,尤其是底拖网,故应该减少或禁止使用[18]。单锚式张网是用锚代替桩来固定网具的捕捞方式,虽然历史不长,但是可以灵活改变作业地点、机动性强,可以一船多网作业,并且可以到较深的水域(30 m以上)作业,因此产量高且节约能源,作业范围广,发展迅速[18]。

图1 梭子蟹的三种主要捕捞工具(图B-C来源于百度)Fig.1 The three main crab fishing tools of P.trituberculatus

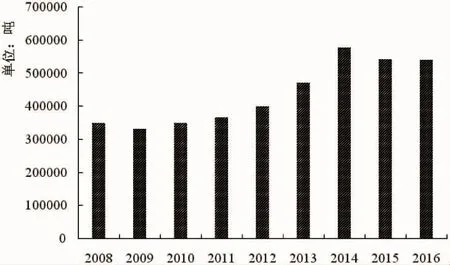

1.3 海捕梭子蟹的捕捞产量

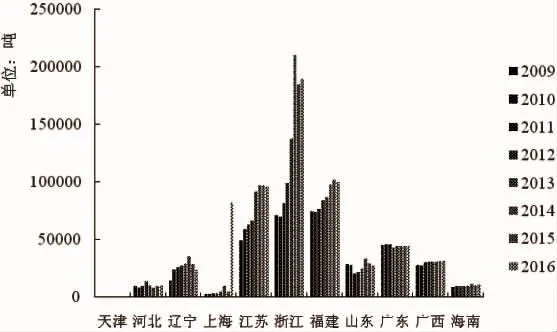

随着我国对海洋环境的保护、梭子蟹增殖放流以及禁渔期等工作的开展,梭子蟹种质资源有了很大程度的恢复。通过查阅2009-2017年《中国渔业统计年鉴》[20-28]发现,自2008年以来,我国海捕梭子蟹的捕捞产量在2009年达到最低,为33.3万t,在2014年产量达到峰值,为57.8万t,2015-2016年均稳定在55万t左右(图2)。整体而言,我国海捕梭子蟹总产量逐年增加,并趋于稳定。但是各地区的捕捞产量具有明显的地域差异,浙江省海捕梭子蟹产量最高,福建省和江苏省位居第二、三位,天津最低(图3);而且,天津、河北、广东、广西、海南等地每年的海捕产量相对比较稳定,辽宁、浙江、山东、江苏、福建等地的捕捞产量变化趋势与全国捕捞总产量变化趋势相一致。

图2 2008-2016年我国海捕梭子蟹总产量Fig.2 Total marine fishing output of the wild-caught P.trituberculatus in china from 2008 to 2016

图3 2009-2016年我国主要沿海城市海捕梭子蟹总产量Fig.3 Total fishing output of the wild-caught P.trituberculatus of major coastal cities in china from 2009 to 2016

2 海捕梭子蟹的基础研究进展

2.1 海捕梭子蟹的形态学研究

形态作为生物的表型信息,它既是生物外观表型等宏观生物学指标的集中反映,也是生物生理状况及其生存对策的外在体现[29-30]。目前,形态学研究作为一种直观方便和简单实用的技术手段,已广泛应用于动物的种群与产地鉴别[31]、种质鉴定[32]以及良种选育[33]等领域。为了探究鸭绿江口、莱州湾、海州湾、舟山4个不同梭子蟹种群的亲缘关系,高保全等[34]通过对4个不同梭子蟹种群的16个形态性状的测量,并进行了聚类分析、判别分析及单因子方差分析,结果发现:4个梭子蟹种群的形态性状已产生一定程度的差异,但4个种群之间的差异均未达到亚种水平;其中海州湾与舟山2个种群的形态特征相近,鸭绿江口与莱州湾2个种群的形态特征相近;另外,根据形态性状,建立了各种群各自的判别公式,雌蟹和雄蟹的综合判别率分别为87.0%,80.8%。为了比较大连、东营、连云港、舟山和湛江5海区梭子蟹形态性状的差异,董志国等[9]应用聚类分析、主成分分析和判别分析对各种群的23个形态学性状进行了比较分析。结果发现:湛江海区梭子蟹的趋异程度最大,与其他4个海区梭子蟹趋异程度的形态距离达0.15以上,并且从23个形态性状中筛选出了6个比例性状,建立了各种群的判别函数式,综合判别率为82.24%。郑宽宽等[35]通过对海捕梭子蟹雌蟹与养殖梭子蟹雌蟹的18个形态学比例参数进行了比较,结果表明海捕梭子蟹比例参数显著大于养殖梭子蟹比例参数,并且运用主成分分析和判别分析方法从18个比例参数中挑选出了2个判别贡献较大的变量,建立了判别方程,综合判别准确率为86.3%,研究结果不仅为消费市场提供鉴别实践参考,也为进一步探究梭子蟹在野生和养殖条件下的生理生态特征及生存对策提供了理论依据。

由上述实验结论可以发现,通过对不同种群梭子蟹的形态性状进行测量,运用多元分析方法进行分析,建立不同种群相应的判别函数式,说明不同地理种群的梭子蟹在形态性状和趋异程度上表现出差异,但是造成差异的原因是人工放流、还是不同种群梭子蟹间自然交流或基因突变等还不得而知。今后应该从多方面研究遗传多样性状况,进而合理地开发利用梭子蟹资源。

2.2 海捕梭子蟹的种群遗传多样性研究

物种多样性水平的高低以及遗传结构对物种生物学活动的保护具有重要意义[36-37]。为了探究东海和黄海2个不同种群梭子蟹的遗传多样性和种质资源状况,刘爽等[38]采用10对选择性引物,应用AFLP分子标记技术,对我国黄海和东海40个梭子蟹样本共扩增出411个位点,其中有333个多态性位点,多态性位点占81.02%。东海种群的Nei基因多样性指数和Shannon遗传多样性信息指数均低于黄海种群,两者遗传结构较相近,其中,两种群的显性基因型频率仅有3个区间趋势不一致,其他7个区间以及2个关键点趋势一致,并且东海种群比黄海种群平稳。尽管两种群的遗传多样性仍处于同一水平,但是也出现了一定程度的分化,但两者之间的分化程度差异不显著。为了阐明东海海域不同种群的梭子蟹遗传结构差异和遗传多样性,以期为水产养殖实践中梭子蟹的种质资源保护和开发利用提供理论依据,王景等[36]对东海区24个调查站位梭子蟹的线粒体COI基因的遗传多样性及其遗传结构进行了比较分析,结果表明,不同种群的梭子蟹的COI单倍型序列未受到不同海区的显著影响,这与吴惠仙等[39]研究结果一致。另外,远海区梭子蟹的单倍型多样性比近海区高,说明远海区梭子蟹遗传多样性水平比近海区高,但两者的单倍型多样性指数均较高(0.714~1.000)。通过构建系统进化树、单倍型网络关系图以及AMOVA方差分析显示,2个梭子蟹种群间存在广泛的基因交流,变异主要来自种群内部,且遗传分化不显著,这与刘爽等[35]和董志国等[24,36]研究结果一致。李晓萍等[40]对我国青岛会场、舟山、莱州湾、海州湾、鸭绿江口5个种群的梭子蟹进行了遗传多样性分析,结果发现5个群体的遗传距离为0.245 1~0.517 9,遗传分化指数为0.054 8~0.108 3,平均期望杂合度为0.750 8,达到了中等分化程度,其中青岛会场、海州湾和舟山遗传分化程度最低,海州湾和鸭绿江口、莱州湾和舟山分化程度较高。此外,刘勇等[41]对浙江近海长江口、嵊泗群岛、舟山群岛及洞头群岛4个种群的梭子蟹的线粒体DNA 16s rRNA的部分序列进行了测定,共发现14种单倍型,11个核苷酸多态性变异位点;4个梭子蟹种群的线粒体DNA核苷酸多样性指数分别为:嵊泗群岛(0.001 27)>舟山群岛(0.000 68)>洞头群岛(0.000 64)>长江口(0.000 34);单倍型种类为:嵊泗群岛(7)>洞头群岛(6)>舟山群岛(5)>长江口(3),很明显嵊泗群岛群体的遗传多样性水平最高,长江口群体的遗传多样性水平最低。嵊泗群岛和长江口两群体之间的遗传分化指数最高(0.102 26),洞头群岛和舟山群岛两群体之间的遗传分化指数最低(0.025 75),可见地理位置的远近也未影响亲缘关系,这与王景等[33]李晓萍等[38]研究结果相一致。但与冯冰冰等[42]将遗传距离较近的黄海、渤海、东海的6个种群归为一支,南海的3个种群归为一支有所差异,造成这些差异的原因可能是采样数量和地点的不同。

上述研究结果显示,不同种群的梭子蟹存在广泛的种内基因交流,主要变异来自种内,尽管存在一定的遗传分化,但均未达到亚种水平,亲缘关系是否受地理位置的影响还需借助其他技术手段进行更系统的分析研究。

2.3 海捕梭子蟹的繁殖性能研究

近年来随着梭子蟹人工繁育技术的突破,其池塘养殖业发展迅猛,2017年全国养殖面积已达2.46万hm2[28],但由于池塘养殖梭子蟹雌体通常存在卵巢发育不良的问题,以致目前的梭子蟹繁殖亲本仍主要依赖于野生捕捞。因此,探究海捕梭子蟹的繁殖性能,可为梭子蟹亲本选择、抱卵量的科学预测提供参考依据,进而促进梭子蟹养殖产业的发展。迄今为止有关海捕梭子蟹抱卵量的研究较少,宋海棠等[43]首次报道了东海北部海捕梭子蟹的抱卵量,并且建立了回归方程Y=2 034 W1.099(Y为抱卵量,W为体重,下同)。傅荣兵等[44]在宋海棠等[44]和吴常文等[45]的基础上,不仅建立了回归方程Y=6 800 W0.9413,且标明了回归方程的相关系数R2=0.630,该研究还发现:在同样的体重条件下,海捕梭子蟹抱卵量和生殖力均远大于与养殖梭子蟹,并且甲壳长对两者抱卵量的影响最大。WU Xugan,et al[46]通过比较海捕梭子蟹和池塘养殖梭子蟹的繁殖性能和后代质量发现,在相同条件下,海捕和养殖梭子蟹的繁殖性能、存活率、产卵百分数及后代品质评估无显著差异,但是海捕梭子蟹的产卵量显著高于养殖梭子蟹,并且海捕梭子蟹胚胎发育速度显著快于养殖梭子蟹。此外,海捕梭子蟹溞状幼体Ⅰ的背甲长度显著大于养殖梭子蟹(WC=624.9 μm;PR=603.3 μm),并且在相同的培养条件下,海捕梭子蟹雌蟹的溞状幼体Ⅰ比养殖梭子蟹具有更高的存活率(WC=90%;PR=72%)且能更快地发育到溞状幼体Ⅱ(WC=3.6 d;PR=4.3 d)。通过生化分析还发现,海捕梭子蟹的胆固醇、EPA、ARA和某些必需氨基酸(如苯丙氨酸、组氨酸和精氨酸)显著高于养殖梭子蟹,表明这些营养物质可能对产卵和幼体品质发挥了重要的作用。随着海捕梭子蟹资源的减少,海捕梭子蟹亲蟹价格也不断提高,将抱卵梭子蟹进行第二次产卵育苗具有较大的市场潜力,WU Xugan,et al[47]通过比较发现一个繁殖季节中雌梭子蟹第一次和第二次产卵期间的产卵率、单位产卵量及单位体重繁殖力等繁殖参数未有显著差异,但是第一次产卵的个体卵湿重和干重、存活率及总脂质含量均高于第二次,尤其是第一次产卵的溞状幼体Ⅰ到溞状幼体Ⅱ比第二次更快,并且具有更好的抗饥饿能力。

梭子蟹作为我国海水养殖业主导品种,养殖规模的逐年扩大和增殖放流力度的不断加强,致使人工优质苗种的需求量也越来越大,大量野生抱卵蟹的捕捞和使用严重降低了海区三疣梭子蟹的自然生产力,给野生资源的保护带来了严重威胁,浙江省在“一打三整治”、强势推进东海渔场振兴修复中已明确规定了梭子蟹的禁渔工作,严厉打击以梭子蟹抱卵蟹为主要捕捞对象的渔船作业,所以,近年来可使用的野生抱卵蟹越来越少,已不能满足当前梭子蟹育苗产业的需求,迫切需要人工培育优质的抱卵蟹。因此,急需通过环境调控、营养操纵等手段,提高三疣梭子蟹育苗亲本性腺发育质量和越冬成活率,人工培育优质的梭子蟹繁殖亲体,解决当前依赖海捕抱卵蟹育苗的产业问题。

2.4 海捕梭子蟹的营养品质研究

随着生活水平的提高,人们对食品的要求不再是仅仅满足于温饱,而是对食品营养和品质的关注度越来越高。汪倩等[48]通过对浙江温岭海区的梭子蟹的腹部、大螯和附肢三个部位的肌肉进行常规生化测定、脂类和脂肪酸分析、氨基酸分析及矿物质元素分析发现:除灰分含量外,三个部位肌肉中常规营养成分含量与其它食用蟹类较接近;其中腹部肌肉的比例以及蛋白含量最高,附肢部肌肉中的脂肪含量则高于腹部和大螯,三个部位的蛋白含量远高于脂肪含量;大螯中必需氨基酸(EAAS)平均值最高,附肢次之,腹部最低;各部位肌肉均含有丰富的高度不饱和脂肪酸(HUFA)(尤其是EPA和DHA含量较高)和微量元素。野生和养殖水产动物除生长环境存在差异外,其饵料组成也有所不同,这势必会造成两者体内营养成分的差异,徐善良等[49]通过对海捕梭子蟹和养殖梭子蟹的肌肉、肝胰腺以及性腺的营养成分进行了比较,结果发现:肌肉中的粗蛋白含量最高,且养殖梭子蟹的含量高于海捕梭子蟹;肝胰腺中的粗脂肪含量最高,且海捕梭子蟹的含量高于养殖梭子蟹;肝胰腺中的饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸总量最高;肌肉中多不饱和脂肪酸总量和EPA+DHA含量最高,肝胰腺中最低;海捕梭子蟹必需氨基酸与总氨基酸的比值高于养殖梭子蟹,整体认为海捕梭子蟹的营养组成更佳。然而,He Jie,et al[50]还发现,海捕梭子蟹各可食组织中的大多数营养矿物质含量都高于养殖梭子蟹,其中野生群体肝胰腺中有7种营养矿物质含量显著高于养殖群体,这可能与海捕梭子蟹在自然水域中摄食各种底栖的小鱼小虾、贝类以及一些富含矿物质的大型藻类有关。但是,两群体相比,海捕梭子蟹各组织中的绝大多数重金属含量也均高于养殖蟹,其中肌肉、肝胰腺、性腺中的As均严重超标,将对人类健康带来一定的威胁,这一点间接反映了我国海洋污染较为严重,为我国海产品的安全带来了一定隐患。

2.5 海捕梭子蟹的高效利用技术研究

鲜活销售是目前海捕梭子蟹最主要的销售方式,尤其是随着物流技术日益发展,鲜活的海捕梭子蟹逐渐“爬上”内陆城市居民的餐桌。但由于海捕梭子蟹的上市量高度集中,鲜销仍受到一定限制,有大量的海捕梭子蟹将通过冷藏或冷冻销售,然而,研究表明冷藏和冷冻将严重降低海捕梭子蟹的品质,如裴峰等[51]研究发现海捕梭子蟹在4℃海水中冷藏保存可导致肌肉谷氨酸、谷氨酰胺、精氨酸、牛磺酸和三磷酸腺苷水平的显著降低,乳酸、三甲胺-N-氧化物、肌苷、肌苷酸和单磷酸腺苷水平的显著升高;同时导致肝胰腺中多种氨基酸、甜菜碱、牛磺酸、葡萄糖、三甲胺-N-氧化物、胆碱-O-硫酸和2-吡啶甲醇等水平的显著降低,而乳酸水平显著升高,显著改变了梭子蟹的口味和营养价值。黄林等[52]发现随着冻藏时间的延长,盐溶性蛋白和不溶性蛋白含量、肌原纤维蛋白含量、Ca2+-ATPase活性、总巯基含量均显著降低,而二硫键含量则呈上升趋势,并且组成肌原纤维蛋白的各种蛋白质均有不同程度降解。因此,近年来,越来越多的学者开始关注梭子蟹的冷藏和冷冻技术,其中王阳光等[53]使用-50℃液体浸渍处理梭子蟹,保藏期长,蛋白质等流失量少,水煮后香味较为浓郁清新,色泽和肌肉弹性也保持良好;鲁珺等[54]使用液氮深冷冻结方式的梭子蟹肌纤维间隙小,细胞完整度好,冰晶破坏率低,贮藏1个月,仍与新鲜样品接近;李苑等[55]发现究添加电场微冻梭子蟹,可减慢脂肪氧化速度减慢,降低肌肉微观组织的破坏程度,从而更好地维持梭子蟹在贮藏过程中的品质;这些冷冻技术的开发,为海捕梭子蟹的保鲜、加工及物流过程中的品质控制奠定了了良好基础。

精深加工是提高海捕梭子蟹经济价值的有效方式,其不仅能为市场提供鲜度好、风味佳、营养高的蟹品,而且可使产品上档次,提高附加值,还利于蟹品的运输储存、远销国外。目前市场上常见的海捕梭子蟹精深加工品主要包括蟹肉罐头、醉蟹、呛蟹、蟹肉粉、蟹肉排、蟹黄酱等方便食品和休闲食品。除此之外,海捕梭子蟹的下脚料(蟹壳、蟹脚和内脏等)也被综合利用,开发成各种精深加工品,如蟹油、蛋白粉、调味汁、虾青素等,基本实现了海捕梭子蟹的无废弃综合利用。

海捕蟹暂养育肥是从实践生产中发展形成的高效利用海捕梭子蟹的又一方式,其是将海捕梭子蟹暂养2~3个月,使原本壳空肉瘦的梭子蟹变得体肥膏满,有效提高梭子蟹的质量和价值,市场售价可增加5~10倍。近年来,随着产业的进一步发展,各种问题逐渐显现,尤其是海捕蟹暂养育肥成活率低下问题,已成为影响和制约产业稳定、持续发展的重要因素。据调查,上世纪90年代海捕蟹暂养育肥成活率高的还在80%以上,以后逐渐下降,近年来平均成活率只有10%~20%,相比以前有大幅度下降。由于梭子蟹养殖成活率的下降,导致梭子蟹生产单位与整体产量的降低,养殖效益下降,风险增大,海捕蟹暂养育肥产业面临崩溃的威胁。

3 结语与展望

近年来,我国对渔业资源的保护力度逐渐加强,海捕梭子蟹的禁渔期已延长至3个月(5月1日-8月1日),同时,限额捕捞、限定最小可捕规格等政策陆续出台,在我国海捕梭子蟹资源的保护方面将发挥巨大的作用。但是,目前我国的海捕梭子蟹资源利用率仍然较低,社会效益和经济效益均未得到充分发展和体现,反因大量的低值劣质海捕梭子蟹流入市场,在价格竞争上对养殖业带来巨大冲击,给梭子蟹整个产业的健康可持续发展带来一定的负面影响,因此今后更多的研究应集中于海捕梭子蟹资源的保护及其高值化利用方面,从而加快我国梭子蟹捕捞产业升级,构建渔业与二三产业交叉融合的现代产业体系,促进渔业增效、渔民增收和产业健康持续发展。