调性架构 自由半音①

——谢德林赋格写作的音高组织

邹建平(南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013)

谢德林(Rodion Konstantinovich Shchendrin)(1932- ),著名的俄罗斯作曲家。谢德林于20世纪50年代初就学于莫斯科音乐学院时,就以《第一钢琴协奏曲》崭露头角,之后的半个多世纪,谢德林以一位杰出作曲家所特有的天赋和勤奋,创作出大量的优秀作品,获得了广泛的赞誉。谢德林的创作涉及多种体裁和题材,风格也十分多样。他的早期创作继承了俄罗斯先辈大师们的优良传统,从俄罗斯的民间音乐中汲取大量的创作素材,从20世纪50年代末创作《第一交响乐》起,谢德林开始尝试采用多种现代作曲技法进行创作,包括当时在苏联颇受争议的序列技术,但谢德林对现代技法的应用是有节制有取舍的,是在传统基础上的拓展和创新,因此有评论家称其为“官方现代派”。半个多世纪以来的音乐艺术实践证明,这种建立在传统基础上的既不保守也不过于激进的“现代风格”,有着强大的生命力。

谢德林的赋格创作集中体现在作于1963年至1970年间的《24首序曲与赋格》曲集中,这是世界乐坛继肖斯塔科维奇后又一部沿用巴赫《平均律钢琴曲集》形式的大型复调套曲作品。这一古典体裁的结构形式标志着谢德林的这部作品是以传统大小调体系为基础的,但在此基础之上,他大大丰富了音高材料,自由运用12个半音,以线形逻辑主导多声结构,纵向上的不协和碰撞成为常态,传统调式调性的内涵和边界得到了极大的扩展,使作品具有鲜明的现代性。

整部曲集的音高组织可以用“调性架构,自由半音”来概括。这“调性架构”不仅是指由整部套曲的调性布局所预先设定的“概念”调性,更是指乐曲的多声结构中实际存在的调性中心力量。在整部作品中,除了极个别乐曲的调性确难以形成,离无调性(或泛调性)仅一步之遥外,大多数乐曲都有着或强或弱的调性中心,其中不少是在主题中就建立起来的。当然,有的主题调性素材本身就十分清晰,如第三首、第五首和第二十一首赋格曲等,也有不少主题的调性并不易于辨认,仿佛被作者隐藏在高度半音化的多声织体深处,需要辨析一番,通过某些线索牵引而出。

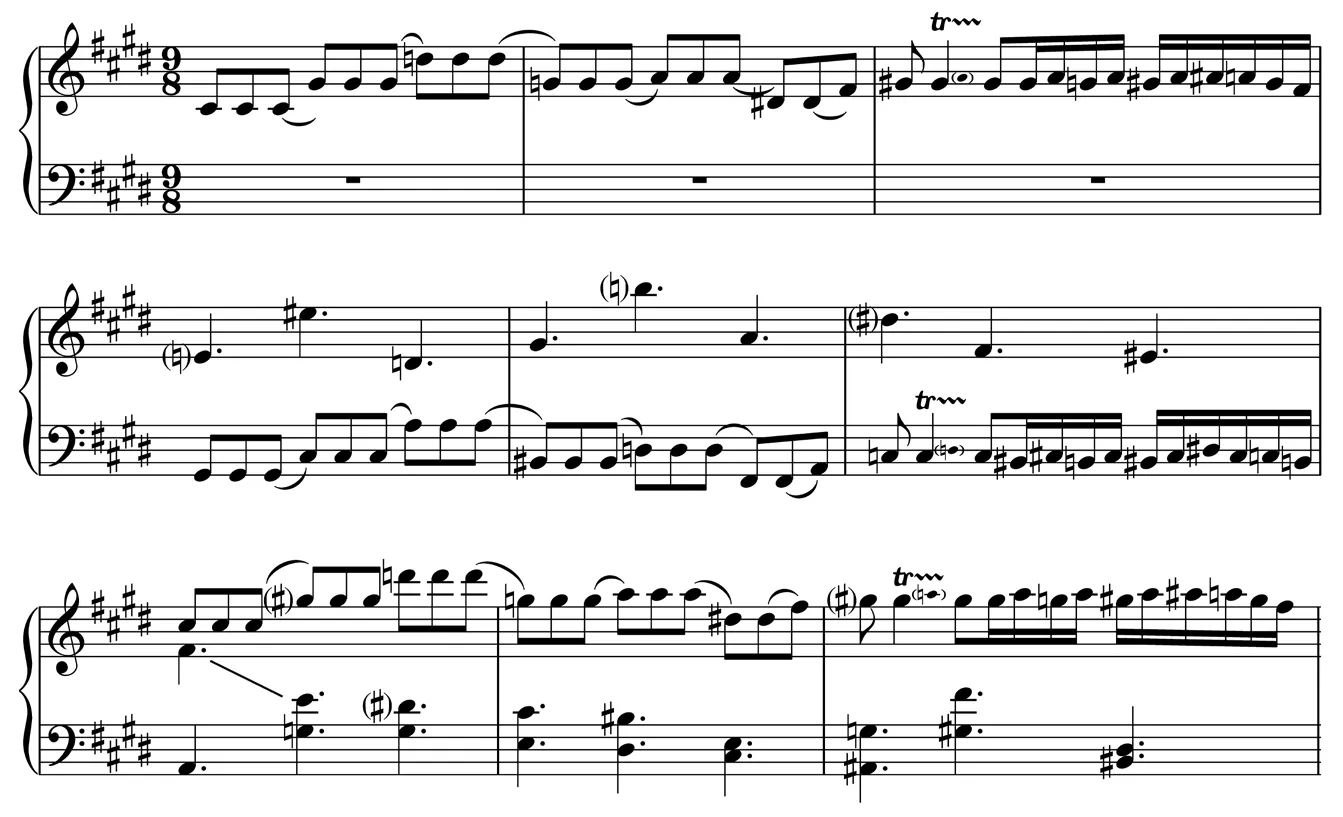

第二首赋格的“概念”调性是A小调,但赋格的主题由12个半音构成,且是十分规范的12音序列形态。但仔细分析,可发现主题的起音与落音是A小调“属”到“主”的重要音级进行,在这“属”到“主”的线条迂回下行过程中,A小调的音阶材料占据了重要的节拍位置,使这一 “12音”的主题具有了清晰的A小调属性,旋律的设计十分巧妙。

谱例1.第二首赋格的主题

这种在自由半音的音高材料中以隐伏的调性材料来体现调性或调中心的方法在第二十二首(g小调)赋格中也可见到,赋格主题由半音下行的叹息动机发展而成,主题高度半音化,用满了全部12个半音。但作曲家以每小节的强拍音串联起了一个完整的g小调下行音阶(最后两小节切分),g小调性成为掩藏在纷杂的半音之中的坚实的调性支架。

谱例2.第二十二首赋格的主题

但隐伏的调性素材并不总是那么清晰。为了保持旋律的现代风格,作曲家有时需要有意避免出现过于直白的调性素材。下例主题包含了所有12个半音,主题起始并持续反复的“B”音会给人以当然“调中心”的误导,但此曲在套曲整体布局中的“概念”调性应该是#g小调,而这一调性却是时隐时现,若有若无,飘忽难辨的,直至主题尾部标有强音记号的一组隐伏线条中才似乎出现了#g小调的朦胧轮廓。

谱例3.第十二首赋格的主题

上述赋格的调中心最终是由贯穿在结束部中长达14小节的“#G”持续音来明确的。

下例第四首(e小调)赋格主题的音高材料高度半音化,调中心“E”由主题的起音以及随之两次上行进行至高八度的“e2”得到加强,再现部前的“B”持续音也明确指向“E”中心。但e小调的调式并不清晰,唯有在这一复线条主题的尾部与答题衔接时有e小调的下行音列一闪而过(谱例4-1):

谱例4-1.第四首赋格

全曲结束和弦中最后出现的“xF”(即“G”)音,亦可视为对e小调式的暗示,虽然同时有“#G”音并存:

谱例4-2.

在某些作品中,作曲家似乎并不急于在主题中就形成调中心,而留待在稍后的答题或对题中来明确,这时候,传统的守调答题方式便是作曲家一个较常用的选项。

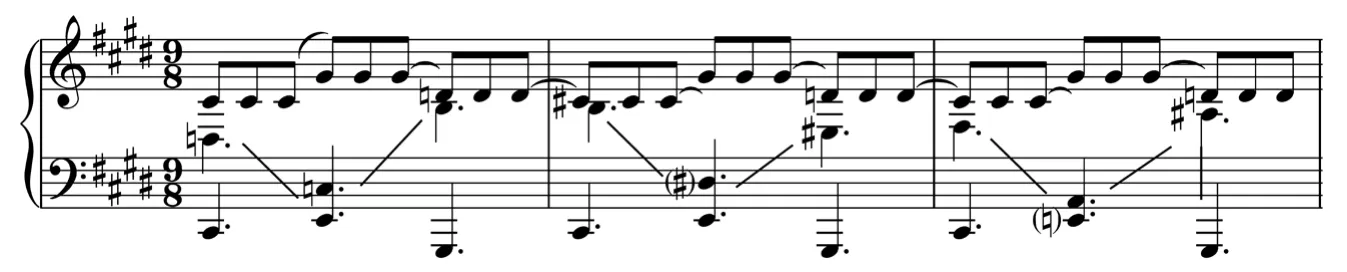

在下例第十八首(f小调)赋格中,主题第一次进入时难以辨析调性。主题第一小节的旋律形态为谢氏惯用的大七度与小九度的锯齿形大跳,形成上下两条远关系调域的隐伏线条,上方线条似介于f小调和bD大调音阶之间,随后经过在C调域和bA调域的游移,过渡进入五度答题。谢德林在此采用了传统的守调答题,以“主”答“属”的方式确立了“F”的主音地位。同时,守调的答题也使上方隐伏线条形成了“F”小三和弦的分解进行形态(下方隐伏线条为平行小九度的“E”小三和弦分解),而从主题第四小节开始出现的隐伏的低音线条也在对题中逐渐形成了较清晰的“f”小调音阶进行的片段,主调性“f”小调便在复杂的音高素材中得以明确起来。

谱例5.第十八首赋格

第十首赋格(#c小调)的主题中主音“#C”较清晰。主题始于“#C”音,随即五度上行至属音,主题的结束音也是围绕属音的装饰性进行,使这三小节的主题具有一个“#C”的主属结构框架,而作曲家在答题中还是以“主”答“属”的守调方式对“#C”主音予以了进一步的肯定。但此主题综合了大小二度、大小六度和纯五、减五度,却没有三度音,作曲家似乎有意暂时“搁置”调式,至主题再次进入时,二声部柱式形态的对题中才出现了较清晰的“#c”和声小调音阶素材,赋予了主题较为明确的“#c”小调的属性。

谱例6-1.第十首赋格

从上例中还可以看到,当对题线条中出现较为清晰的#c小调音阶材料时,在与主题的纵向结合中则很少形成#c小调的和弦结构,使音响始终保持着不协和的“现代色彩”。同样,在结束部的前半部分,以主题起始的3音动机与低声部#C小三和弦分解进行结合成的一个固定音型,明确指向#c小调,但作曲家用中间声部的半音化线条使纵向结构完全避免了对#c小调的呼应(谱例6-2)。

谱例6-2.

谢氏对守调答题的应用并非只是上述的传统方式,更是应用“形成、呼应和巩固对主调性的认定”这一守调答题所体现的理念,因此他的“守调方式”灵活多样而富有创造性。

下列主题似可归为“泛调性”写法,主题的音高材料从多个调性的碎片——“bG”“F”和“bE”中一闪而过,但没有一个调性可站稳“调中心”的统治地位。在随后的五度答题中,谢氏将第二个音——即应该与主题中的“F”音相对应的“C”音十分突兀地提高四度为“F”,以相距五度关系的主、答题中这一相同的“F”音来突显其重要性和“调中心”的地位,这是一种十分特殊的“守调”。

谱例7.第二十三首赋格

综观上述这首F大调赋格,除了全曲结束时低声部的F大三和弦分解进行外,答题中这个不寻常的“F”音是对调中心的一次最直截了当的强调。

下例是在答题中灵活移动整个乐句的音高来指向“调中心”的例子。

谱例8.第一首赋格的主题和答题

主题由四个形态相同的乐句组成,C大调在首句中先声夺人,第二句和第三句则自由装饰半音,第四句回到C中心,但调式似乎介于大调与和声小调两可之间;答题以五度关系进入,但第一句与主题第一句为同一音列而具有混合利底亚调式的特性,这种同音列答题在肖斯塔科维奇《24首序曲与赋格》(Op﹒87)中十分常见,在此也可看作一种特殊的守调方式。对答题较为特殊的处理出现在第四句,作曲家将主题第四句C调域的音阶进行从第二个二分音符起原样照搬到此,并将主题的落音B调整为C,使主题从C大调的C音起,答题以C音收,主、答题一起建构起C调性的支架。守调方式颇有些单刀直入般的简单明快。

在第十三首(bG大调)赋格中,主题因有半音的装饰而使调性飘忽不清,作曲家通过呈示部主题三次进入的音高安排——分别从bD、bB和bG音上开始,来暗示bG大调的调性。但这样的调性暗示完全建立在理性的设计上,听觉已难以感知。在这首赋格曲中,bG大调调性的明确是由两个素材相同的间插段来完成的(参看这首赋格的第16-20、41-45小节)。

从上述分析中可以看到,在这部复调套曲的24首赋格作品中,谢德林以自由的半音阶材料大大扩展了传统调性的音阶“家族”,但调性的“边界”仍以各种方式或明或暗地存在,调性所具有的结构功能仍贯穿着音乐的发展,只是在半音化的音高材料中,调性会掩藏得深一些,调中心的力量也不再那么强大而直白易辨,而这正是新的时代风格的体现。同时,在这些赋格作品中,作曲家的创新还涉及音乐语言的各个方面:如各种复杂的对位技术的展示,可谓一部现代赋格写作和对位技法的教科书;节奏方面有各种新的处理,第十九首赋格的结构就完全建立在节奏时值的变化上;对声部复合线条的尝试极富创造性,尤其体现在第四和第二十首赋格曲中;第十四和第二十首赋格有着戏剧性的发展,气势宏大,富有表现力;第十一和第十五首赋格则有着对结构的探索……

谢德林的赋格写作在继承传统基础上的创新实践,赋予了赋格这一古老体裁以时代感和新的生命力。

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例