喷雾干燥与冷冻干燥对鱼油微胶囊品质的影响

叶 繁,彭 茜,李思敏,陶美洁,曹亚伦,戴志远,2

(1 浙江工商大学海洋食品研究院,浙江 杭州 310012;2 浙江省水产品加工技术研究联合重点实验室,浙江 杭州 310012)

金枪鱼油作为加工副产物,富含以二十二碳六烯酸(DHA)和二十碳五烯酸(EPA)为代表的ω-3不饱和脂肪酸,具有预防心血管疾病、增强免疫力、健脑益智和保护视网膜等一系列功效[1-2]。鱼油不溶于水,且对光、热和氧极为敏感,这使得其不便于使用和保藏。壳聚糖是一种天然聚阳离子碱性多糖,来源广泛,有良好的生物相容性、可降解性和成膜性,而不溶于水、易溶于酸的特性使其具有靶向和缓释的优点,是制备微胶囊的理想壁材[3-4]。油脂微胶囊化是利用一定技术把油脂封闭包裹在微米级的球状微胶囊中,营养因子及特有气味能得到很好的保存,并可降低不饱和脂肪酸被包埋后的氧化速率,便于运输和计量使用,使之更适合工业化生产[4-7]。

喷雾干燥法[8]是乳化液被雾化成微细液滴分散在高温热气流中实现成膜、脱水干燥的方法,具有方法简单、工艺成熟,产品纯度高、分散性好、成本低的特点[9]。冷冻干燥法是将待干燥样品快速冻结后,在高真空条件下升华去除结成冰的水分的干燥方法[10]。整个冻干过程保持低温冻结状态,可有效抑制热敏性物质发生生物、化学或物理变化[11],降低外界环境对芯材的影响。目前大部分研究注重于微胶囊制备工艺的改进及完善,但对其理化指标及风味成分的研究并不多。选择壳聚糖为壁材,分别通过喷雾干燥法和冷冻法制备金枪鱼油微胶囊,比较两种方法对制得鱼油微胶囊品质的影响,为壳聚糖的应用和深海鱼加工副产物的综合利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

自制精制乙酯化金枪鱼油(粗鱼油购自舟山奥旭鱼油制品有限公司);脂肪酸乙酯混标(纯品,上海安谱实验科技股份有限公司);自制低分子量壳聚糖(分子量约250 kDa,脱乙酰度为90%,壳聚糖购自国药试剂公司);冰乙酸、石油醚、乙醚、乙醇、吐温80等试剂均为分析纯(西陇化工股份有限公司)。

1.2 仪器与设备

ALPHA 1-4 LSC实验室冻干机(德国CHRIST公司);YC-015实验型喷雾干燥机(上海雅程仪器设备有限公司);7890A气相色谱仪(美国Agilent 公司);Trace GC Ultra气相色谱与DSQ Ⅱ质谱联用仪(美国Thermo Fisher Scientific 公司);50/30 μm二乙烯基苯/碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(DVB/CAR/PDMS)涂层萃取头(美国Supelco公司);落地式高速冷冻离心机(美国Thermo公司);超纯水系统(法国Milli-Q公司);LRH-150-S恒温恒湿培养箱(广东省医疗器械厂)。

1.3 试验方法

1)鱼油理化指标测定。参照国标方法分别测定自制鱼油的酸价、过氧化值、碘值及不皂化物[12-15]。

2)鱼油微胶囊制备。将适量壳聚糖溶于1%(V∶V)乙酸溶液配置成质量分数为1%的壁材溶液,壁材质量分数为2%,加入一定量鱼油作为芯材,壁材与芯材比为2∶1(W∶W),以添加量0.75%(质量分数)向混合溶液中加入吐温80,以13 000 r/min速度磁力搅拌10 min充分乳化,35 MPa均质10 min,得乳状液。对乳状液进行喷雾干燥,进风温度180 ℃,调节通风量和进料速度,使出风温度保持在80 ℃~85 ℃,干燥时间为2 s,喷干得鱼油微胶囊。对乳状液进行冷冻干燥,-40 ℃冰箱预冻后真空冷冻干燥,研磨成粉,冻干得鱼油微胶囊。

3)鱼油微胶囊理化指标测定。鱼油微胶囊的水分含量、表面油含量、油脂过氧化值的测量参照SC/T 3505—2006《鱼油微胶囊》[16];总油含量、包埋率、堆积密度及体积密度的测量参照王艺颖[17]的方法。

4)脂肪酸组成分析。取0.05 g鱼油溶于2 mL正己烷,加入适量无水Na2SO4除去痕量水,过有机滤膜用气相色谱仪进行脂肪酸相对含量测定。微胶囊化鱼油脂肪酸相对含量参考GB 5009.168—2016《食品中脂肪酸的测定》[18]的乙酰氯—甲醇法测定。气相色谱(GC)条件:色谱柱为HP-88氰丙基色谱柱(30 m×0.25 mm,0.2 μm),载气为高纯H2,不分流进样,进样量1 μL,检测温度220 ℃。升温程序:柱初温70 ℃,以15 ℃/min 升至120 ℃,保持1 min,再以5 ℃/min升至175 ℃,保持10 min,最后以5 ℃/min升至220 ℃,保持5 min。

5)挥发性成分测定。固相微萃取条件:取适量样品置于15 mL顶空进样瓶中,60 ℃平衡10 min,用老化好的50/30 μm二乙烯基苯/碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(DVB/CAR/PDMS)涂层萃取头于进样瓶顶空部分在60 ℃下吸附30 min,而后GC进样,250 ℃条件下解吸3 min。气相色谱-质谱(GC-MS)检测条件,GC条件:色谱柱为TR-35 MS (30 m×0.25 mm,0.25 μm),载气为高纯He,进样口温度250 ℃,不分流进样;升温程序:初始温度40 ℃,保持3 min,以5 ℃/min 升至90 ℃,再以10 ℃/min 升至230 ℃,保持7 min。MS条件:电子(EI)离子源,离子源温度200 ℃,电子能量70 eV,传输线温度250 ℃,检测器温度280 ℃,质量扫描范围质子数/电荷数(m/z)为30~500。

6)鱼油及鱼油微胶囊的贮藏稳定性。将鱼油和微胶囊样品置于(60±0.5)℃恒温箱中保存,每隔24 h取样测定各项理化指标,连续测定7 d。

1.4 数据处理

2 结果

2.1 鱼油及两种鱼油微胶囊基本理化性质

自制乙酯化金枪鱼油澄清透明,呈橘红色,颜色清亮。自制鱼油的水分含量0.19%,过氧化值4.08 mmol/kg,酸价2.01 mg/g,碘值148.32 g/100 g,皂化值278.05 mg KOH/g,不皂化物含量1.01%。根据鱼油行业标准[19],实验室自制乙酯化鱼油符合二级精制鱼油的各项指标。喷干鱼油微胶囊呈淡黄色粉末,颗粒均匀,略有鱼腥味。冻干鱼油微胶囊整体呈浅黄色,无明显腥味,冻干成型时整体呈疏松块状,研磨成粉基本不影响微胶囊理化性质。鱼油微胶囊的各项基本理化指标见表1。

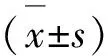

表1 鱼油微胶囊基本指标

注:同行上标字母不同表示差异显著(P<0.05),下同

根据水产行业标准[16],制得两种微胶囊,除了喷干鱼油微胶囊的过氧化值略高于标准,因为较高的干燥温度必然会造成易挥发性物质的损失和热敏物质的破坏[20],使鱼油品质下降,其他指标均基本符合该标准。喷雾干燥的原理是鱼油乳状液经雾化形成雾滴后分散在干燥热气流中进行热交换和质交换,使壁材形成网状膜包覆在芯材周围[21]。而冷冻干燥是通过升华从冻结的鱼油乳状液中去除水分[22],对芯材损伤小,干燥后粉末需粉碎过筛,制得微胶囊的分散性和均一性不及喷干法,因此,喷干微胶囊的包埋率较冻干更高。

2.2 鱼油及微胶囊化鱼油样品中脂肪酸化学成分分析

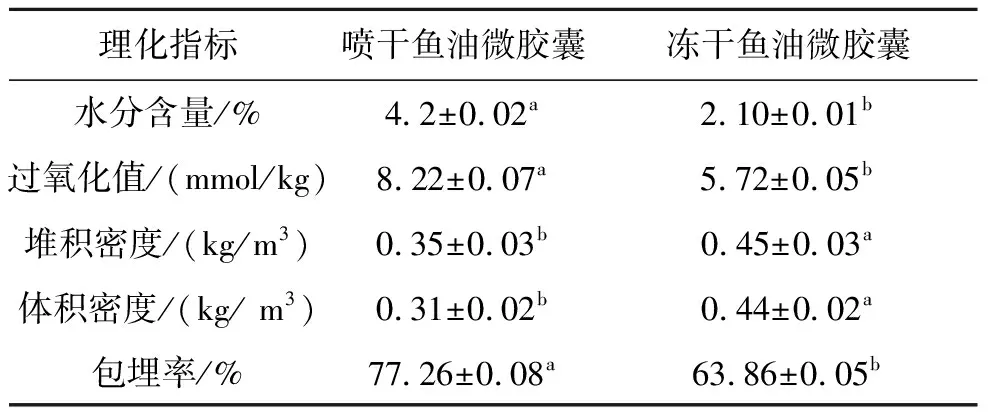

利用GC-MS技术从鱼油以及两种鱼油微胶囊中分别鉴定出多种脂肪酸成分,与标准品气相色谱图比对后,用面积归一化法分别定量其各类脂肪酸相对含量。鱼油中共检出13种脂肪酸,不饱和脂肪酸(UFA)占92.460%,其中单不饱和脂肪酸(MUFA)含量为28.010%,多不饱和脂肪酸(PUFA)占64.450%。喷干鱼油微胶囊样品中共检出14种脂肪酸,饱和脂肪酸(SFA)相对含量与鱼油的(7.540%)近似,为7.527%,MUFA含量39.765%,占总脂肪酸比例较鱼油的高,导致PUFA相对含量降低,为52.707%。冻干鱼油微胶囊检出16种脂肪酸,SFA含量较低,仅4.682%,MUFA和PUFA含量与鱼油的类似,分别为33.238%和62.079%。相较于喷雾干燥,冷冻干燥过程对DHA和EPA的破坏较少,因此,冻干微胶囊中DHA和EPA的含量更高,更接近于鱼油中的含量。鱼油中的多不饱和脂肪酸因含有较多的双键,对氧、光、热等极为敏感。有研究[23]表明,180℃加热温度下,PUFA的含量会随时间延长呈递减趋势,考虑到喷雾干燥过程中温度高且进料缓慢,高温对鱼油确实存在影响,导致品质下降。

表2 鱼油及鱼油微胶囊的脂肪酸组成和相对含量

注:ND表示未检出,下同

2.3 鱼油及两种鱼油微胶囊中挥发性成分分析

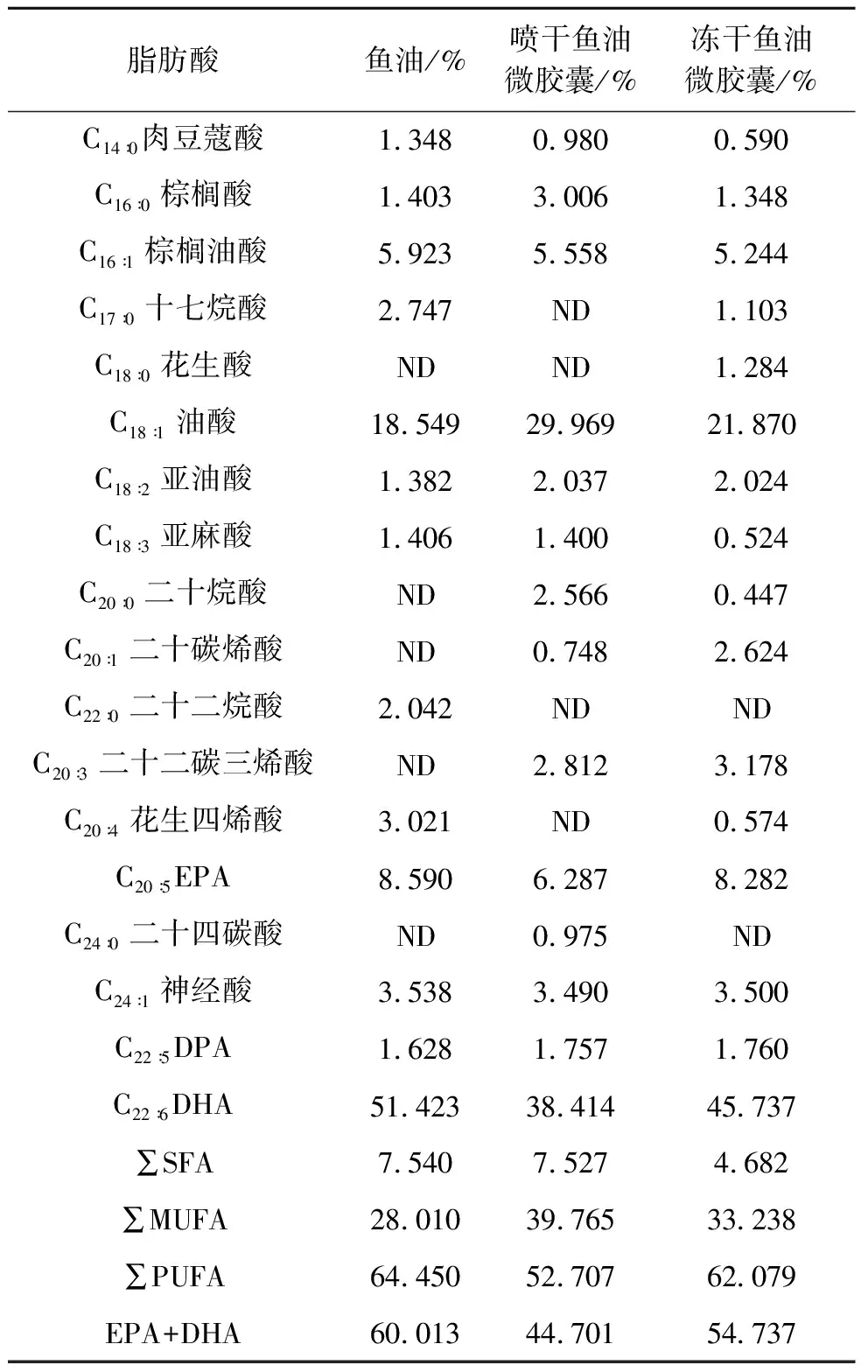

利用顶空固相微萃取以及气质联用技术对鱼油和鱼油微胶囊中挥发性物质进行分析,结果见表3。3种样品总共鉴定出90种挥发性物质,其中,鱼油的52种,喷干鱼油微胶囊的43种,冻干鱼油微胶囊的24种。鱼油挥发性成分包括醇类3种、酮类5种、醛类3种、烷烃类4种、烯烃类3种、酯类27种及其他类7种,其中酯类种类数最多,占比最高(79.72%),该结果与张红燕等[24]所得结果相似。喷干鱼油微胶囊挥发性成分包括醇类3种、酮类7种、醛类13种、烷烃类2种、烯烃类1种、酯类8种及其他类9种。酮类物质相对含量最高,酯类和其他类次之,分别占33.01%、25.74%和22.82%。有研究认为,脂肪酸分子在高温作用下断链,发生氧化、聚合等化学反应[25],大部分PUFA主要转化成SFA 和MUFA,少量的可能转化成烃类、醛类等小分子物质[23],这可能是喷干鱼油微胶囊中烃类和醛类等小分子物质更多的原因之一。而冻干鱼油微胶囊中的挥发性成分种类很少,仅有24种,其中,酯类有13种,占52.29%,其他类和烷烃类物质其次,分别为5种和4种,与鱼油氧化产生的腥味密切相关的酮类和醛类没有检出。冻干鱼油微胶囊中挥发性成分种类较少的原因可能是冷冻干燥是在负压下进行,干燥温度较低,可防止微胶囊氧化分解。

挥发性组分对风味贡献是由其在风味体系中的浓度和嗅觉阈值共同决定的[26],贮藏过程中n-3、n-5和n-9族不饱和脂肪酸的氧化分解与水产品腥味形成密切相关[27]。酯类化合物是一类具有水果香、花香等香味的物质,其嗅觉阈值与碳链数目有关,而相同碳数的支链酯比直链酯有更小的嗅觉阈值[26]。鱼油中检出了多种具有典型香味的酯类,如丁酸乙酯(苹果香,菠萝香)、戊酸乙酯(水蜜桃香)、庚酸乙酯(花香)、辛酸乙酯(梨子香、荔枝香)、壬酸乙酯(酯香)、癸酸乙酯(菠萝香),其中,丁酸乙酯、戊酸乙酯和辛酸乙酯是酯类中嗅觉阈值相对较小的几种,可以推断为鱼油的主要风味物质。研究表明,较长碳链的酯会因碳链增加和沸点上升而有较高嗅觉阈值[28],冻干鱼油微胶囊中酯类含量高,但都是高碳数酯,对风味贡献有限。而喷干鱼油微胶囊中酯类的种类和含量都很少,所以芳香味道较少。

醛类化合物阈值极低,对整体风味贡献极大,是鱼腥味的重要来源之一[29]。饱和直链醛,如己醛、庚醛、辛醛、壬醛、癸醛等通常会有一些令人不愉快的草味和辛辣的刺激性气味,主要来源于不饱和脂肪酸(油酸、亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等)氧化分解,且阈值很低[28]。在鱼油和喷干鱼油微胶囊中均检出(E,E)-2,4-庚二烯醛和正己醛这两种典型的腥味物质,后者的含量更高,且醛类物质种类更多,证明喷雾干燥过程产生较大腥味。相反,冷冻干燥的鱼油微胶囊未检出醛类物质,所以胶囊的腥味少。

酮类物质嗅觉阈值较醛类高,一般由多不饱和脂肪酸的氧化或热降解、氨基酸降解或微生物氧化产生,酮类物质主要产生桉叶味、脂肪味和焦燃味,阈值远远高于其同分异构体的醛[30]。酮类对腥味物质主要起增强作用,它们的存在可使腥味物质增强或改变[30]。比较而言,喷干鱼油微胶囊中酮类物质含量更多。

烃类物质阈值较高,多认为烷烃对风味贡献可以忽略,烯烃可能是影响腥味产生的潜在因素[31]。各种烷烃(C6~C19)存在于甲壳类和鱼类的挥发物中,但由于阈值较高对整体风味贡献不大[30]。

醇类的风味阈值较醛、酮类的更高,直链饱和醇对风味少有贡献,但部分长碳链醇类可产生清香、木香和脂肪香等风味。研究表明,在鱼类挥发性物质中检测到的1-辛烯-3-醇[32]是亚油酸氢过氧化物降解产物,与鱼肉新鲜程度和鱼肉土腥气有关[33],在鱼油和喷干鱼油微胶囊中也检测到该产物。

检测出的其他类化合物中,呋喃类可能会产生非典型的鱼腥味[30],2-烷基呋喃类物质是亚油酸氧化产物,其中2-乙基呋喃、2-戊基呋喃等阈值较低,会呈现泥土、青香及蔬菜香韵[26]。在鱼油和喷干鱼油微胶囊中均检测出甲苯,苯类气味会使鱼肉产生不愉快的风味[29],可能是从环境污染物中转移到鱼体中形成的[26]。

综上所述,冻干鱼油微胶囊的挥发性成分最少,没有检测到典型的腥味物质,基本没有不愉快气味。鱼油中酯类的芳香味更浓,喷干鱼油微胶囊则腥味更重,可能是经过喷雾干燥后,乳液中游离的多不饱和脂肪酸在高温作用下氧化降解生成各种腥味物质,这与上文中过氧化值和脂肪酸成分的检测结果相符,证明喷雾干燥过程导致鱼油品质有所下降。

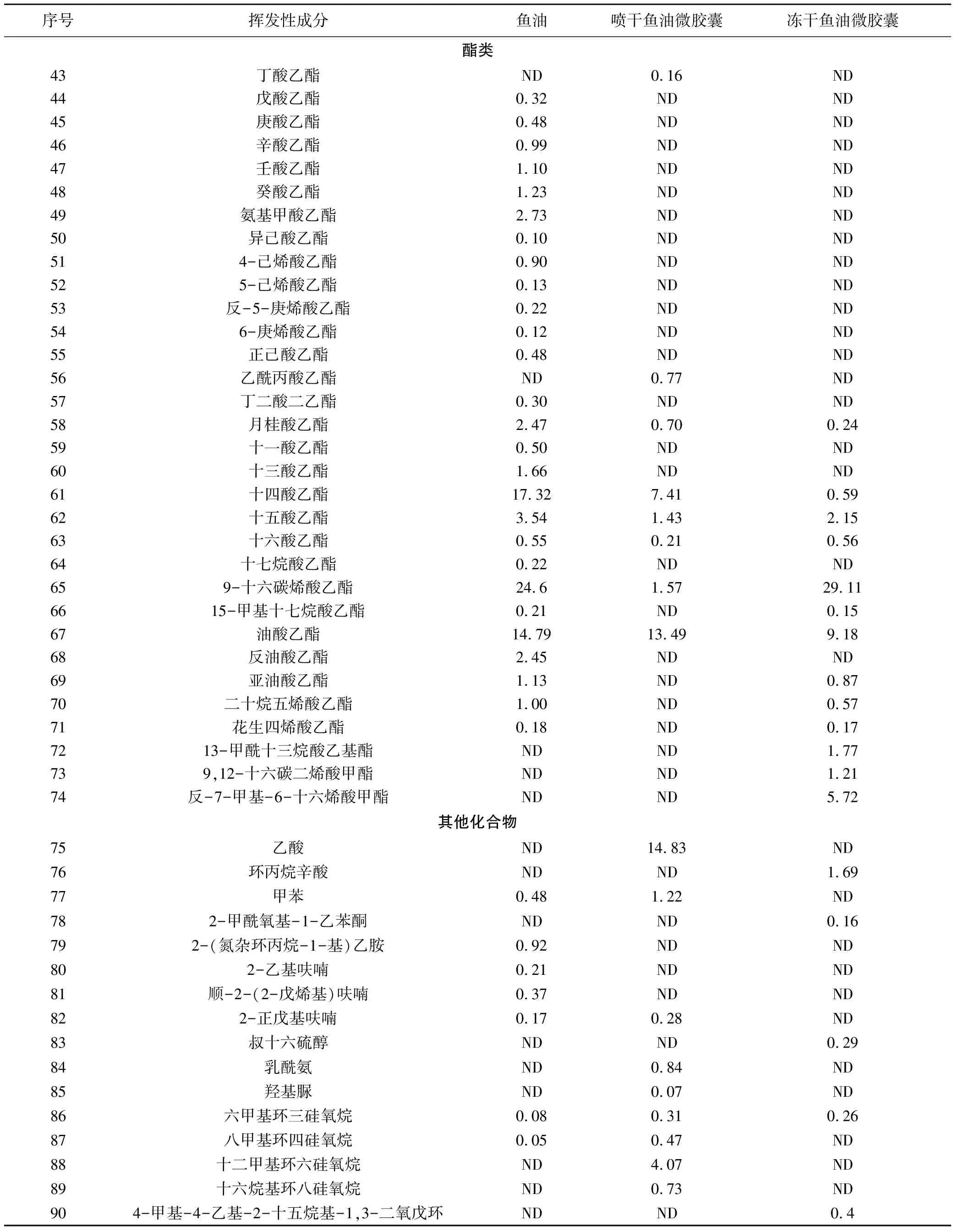

表3 鱼油和鱼油微胶囊的挥发性成分相对含量

(续表3)

2.4 鱼油及两种鱼油微胶囊贮藏过程中理化性质的变化

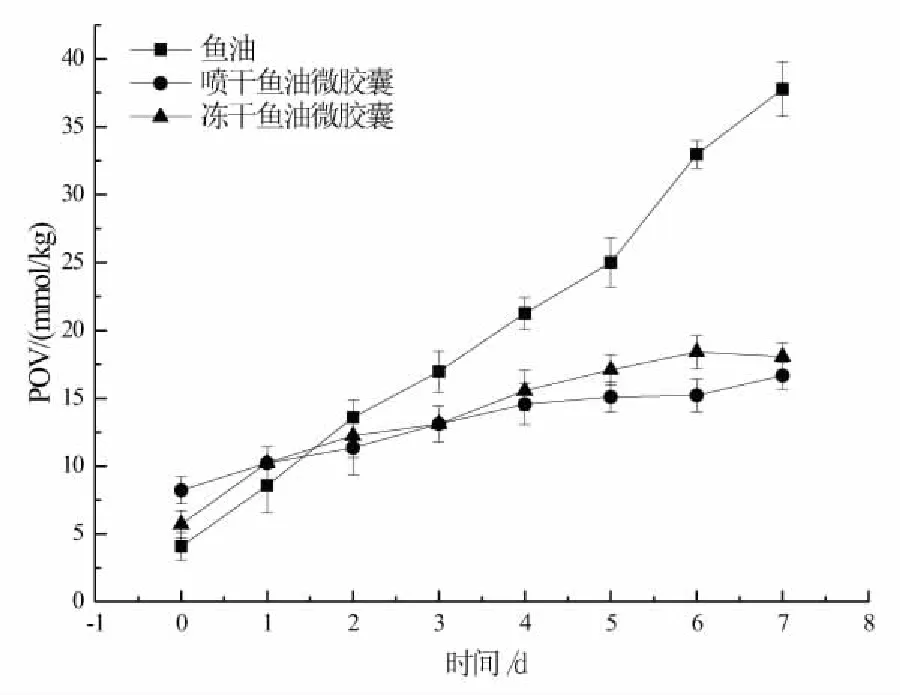

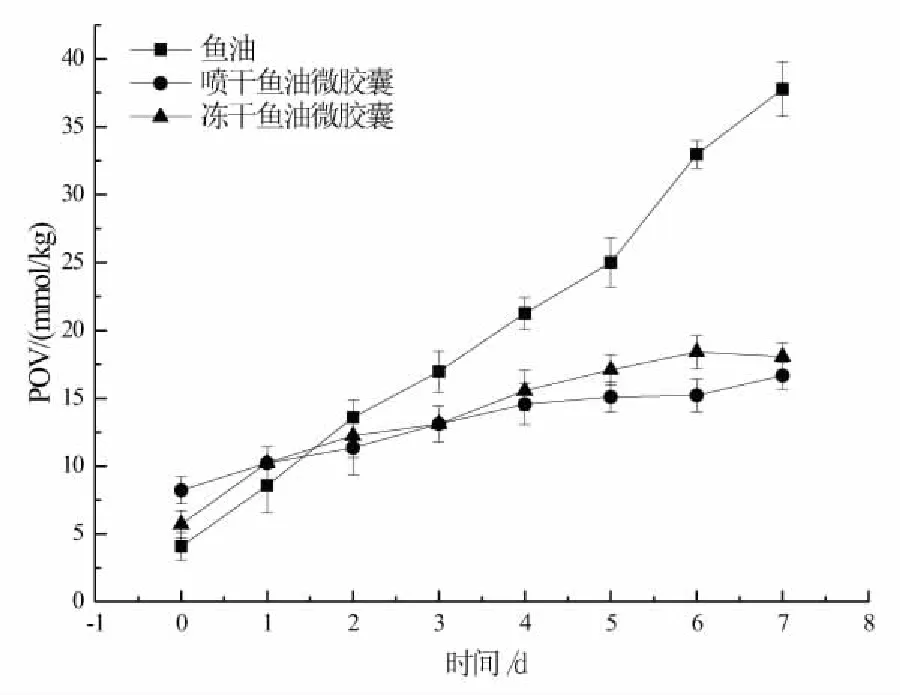

2.4.1 过氧化值

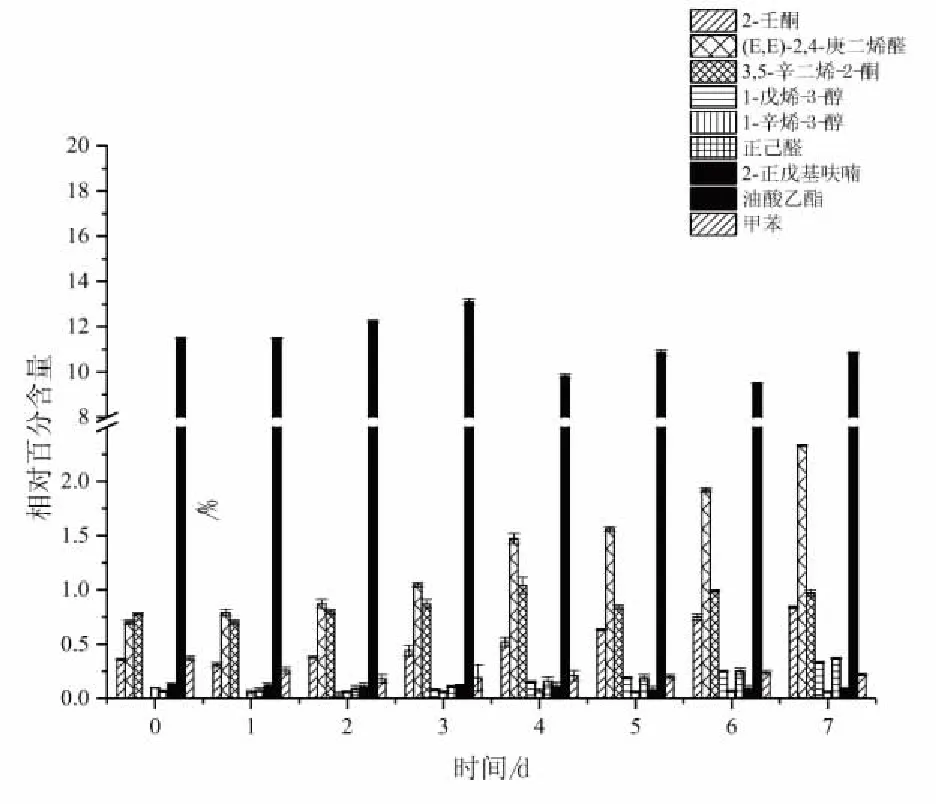

由图1可知,贮藏初期样品的过氧化值依次是喷干鱼油微胶囊>冻干鱼油微胶囊>鱼油,如上文所述,高温使游离在乳液中的未被壳聚糖包覆的部分鱼油发生了氧化[17],还有可能是附着在比表面积极大的微胶囊表面的游离鱼油在贮藏初期发生剧烈氧化变质[34]。随着时间延长,鱼油过氧化值显著升高(P<0.05),且与微胶囊的差距逐渐拉大。贮藏后期两种微胶囊的过氧化值差距不大(P>0.05),说明微胶囊对鱼油有一定保护作用,壁材包覆能有效减少外界条件如氧气、微生物等对鱼油的影响,减缓鱼油的氧化过程。

图1 贮藏期间鱼油及鱼油微胶囊过氧化值的变化

2.4.2 脂肪酸

DHA和EPA作为不饱和脂肪酸的典型代表,可有效反映贮藏期间脂肪酸的变化。贮藏期间各样品DHA+EPA的保留率变化如图2所示。

氧化过程中UFA中的双键会受到自由基连锁攻击变为饱和键[35],PUFA会转化成SFA 和MUFA以及少量烃类、醛类等物质[23],故鱼油中PUFA总量会随贮藏时间的延长而下降,这一点在结果中得到证实。鱼油的变化趋势最明显,微胶囊的趋势稍缓,冻干鱼油微胶囊在贮藏前期变化最剧烈,但在中后期趋缓,且7 d后DHA+EPA的保留率最高。两种鱼油微胶囊保留率均较预期低。冷冻干燥过程中水分升华会导致微胶囊表面形成多孔结构[36],这种疏松结构使得冻干鱼油微胶囊受温度影响后容易发生泄漏和破裂。有研究证实喷干壳聚糖微胶囊随温度升高而释放加快,50 ℃下储存120 min芯材释放百分率约为16%[37],对鱼油的保护作用会有所降低。

图2 贮藏期间鱼油及鱼油微胶囊DHA+EPA保留率的变化

2.4.3 挥发性成分

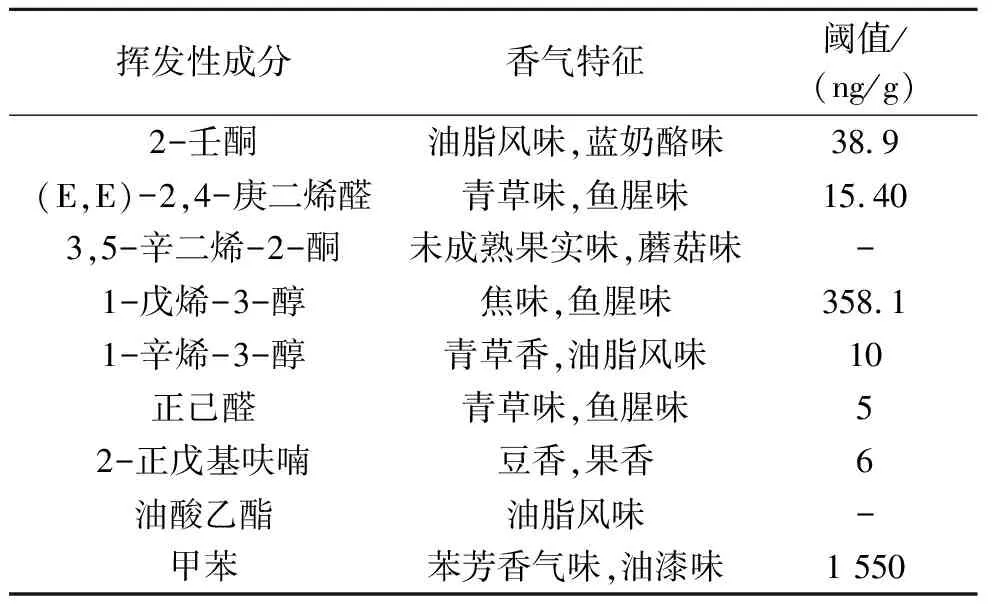

鱼油和两种鱼油微胶囊中相同挥发性物质仅有6种,都是长链脂肪酸酯,表现出油脂味,分别是月桂酸乙酯、十四酸乙酯、十五酸乙酯、十六酸乙酯、9-十六碳烯酸乙酯和油酸乙酯。鱼油氧化过程中,不饱和脂肪酸氧化生成一级产物氢过氧化物,再快速分解为醛类、酮类、醇类、烃类等二级产物,使油脂产生哈喇味。贮藏期间,在冻干鱼油微胶囊中未检测到2-壬酮、(E,E)-2,4-庚二烯醛、1-戊烯-3-醇等典型腥味物质,且检测到的挥发性物质与另外两者区别较大。鱼油和喷干鱼油微胶囊中相同挥发性物质共有18种,与腥味或油脂味有关的关键挥发性物质有9种,其香气特征[38-41]及阈值[39-40]见表4。

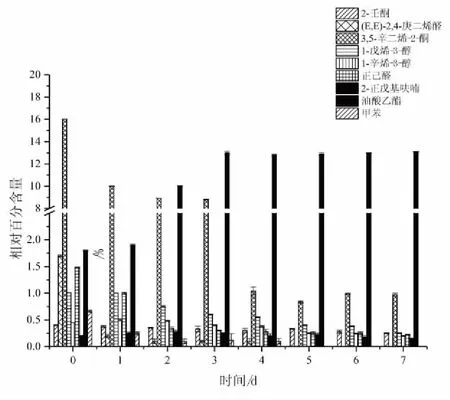

贮藏期间鱼油和喷干鱼油微胶囊的关键挥发性物质的变化如图3、4所示。可以观察到鱼油中的2-壬酮、(E,E)-2,4-庚二烯醛、1-戊烯-3-醇、正己醛的含量随时间延长而增加,1-戊烯-3-醇更是从无到有,证明鱼油在贮藏过程中产生大量氧化产物,散发出鱼腥味等令人不愉快的风味,品质降低。油酸乙酯、3,5-辛二烯-2-酮、1-辛烯-3-醇、2-正戊基呋喃和甲苯这五种挥发性物质的含量则在贮藏后期趋向一个稳定的值,成为鱼油风味的稳定来源。鱼油微胶囊中1-辛烯-3-醇和油酸乙酯的变化规律与鱼油相似,在贮藏后期趋于稳定,其余关键挥发性物质的相对含量均呈下降趋势,其中呈鱼腥味的(E,E)-2,4-庚二烯醛、正己醛和1-戊烯-3-醇都下降到了较低水平,显著低于同时期鱼油(P<0.05),其原因可能是附着在微胶囊表面的关键挥发性成分逐渐挥发殆尽。证明微胶囊阻止鱼油进一步氧化,对不良风味存在掩蔽作用。

表4 关键挥发性风味成分的香气特征和阈值

图3 贮藏期间鱼油关键挥发性物质的变化

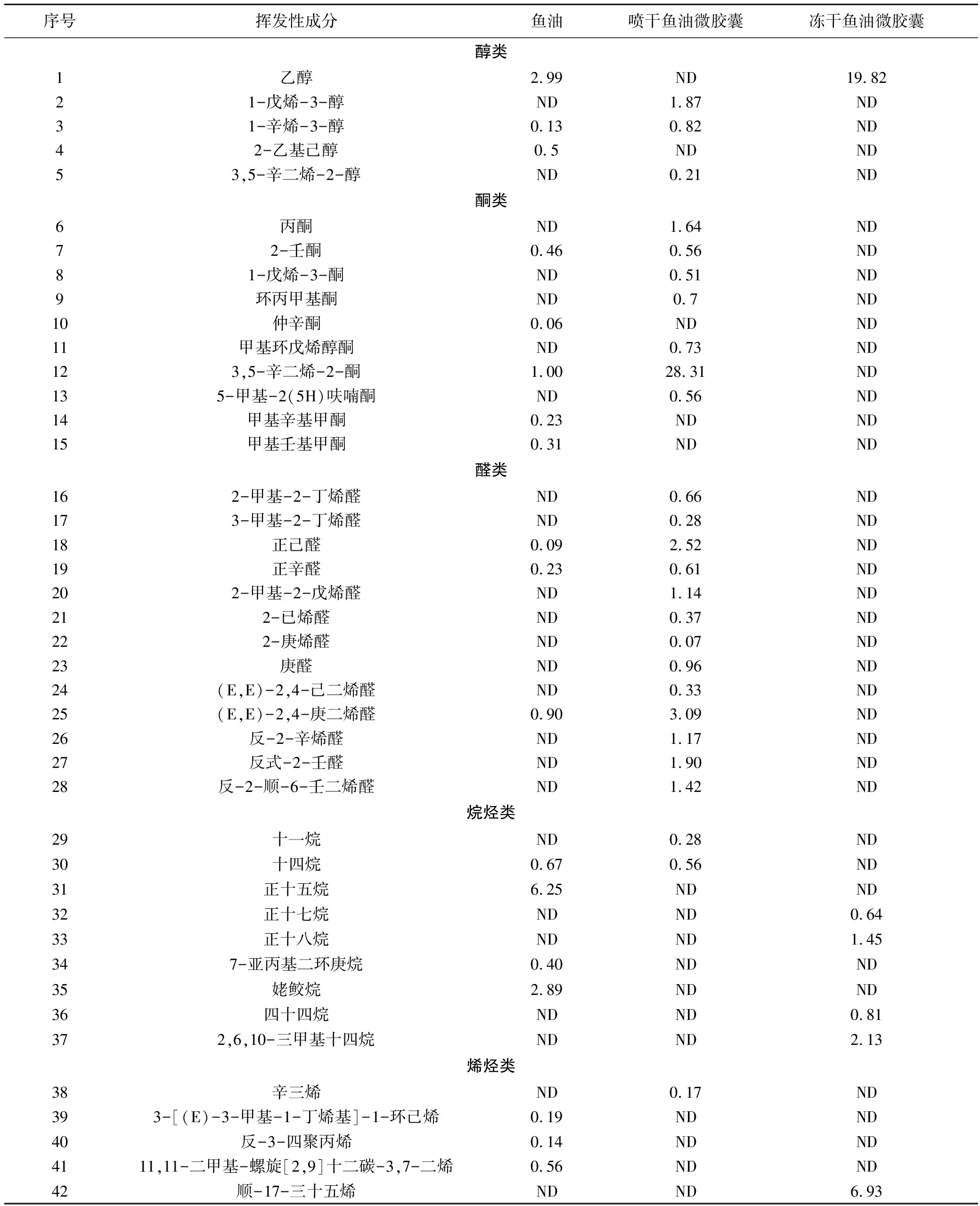

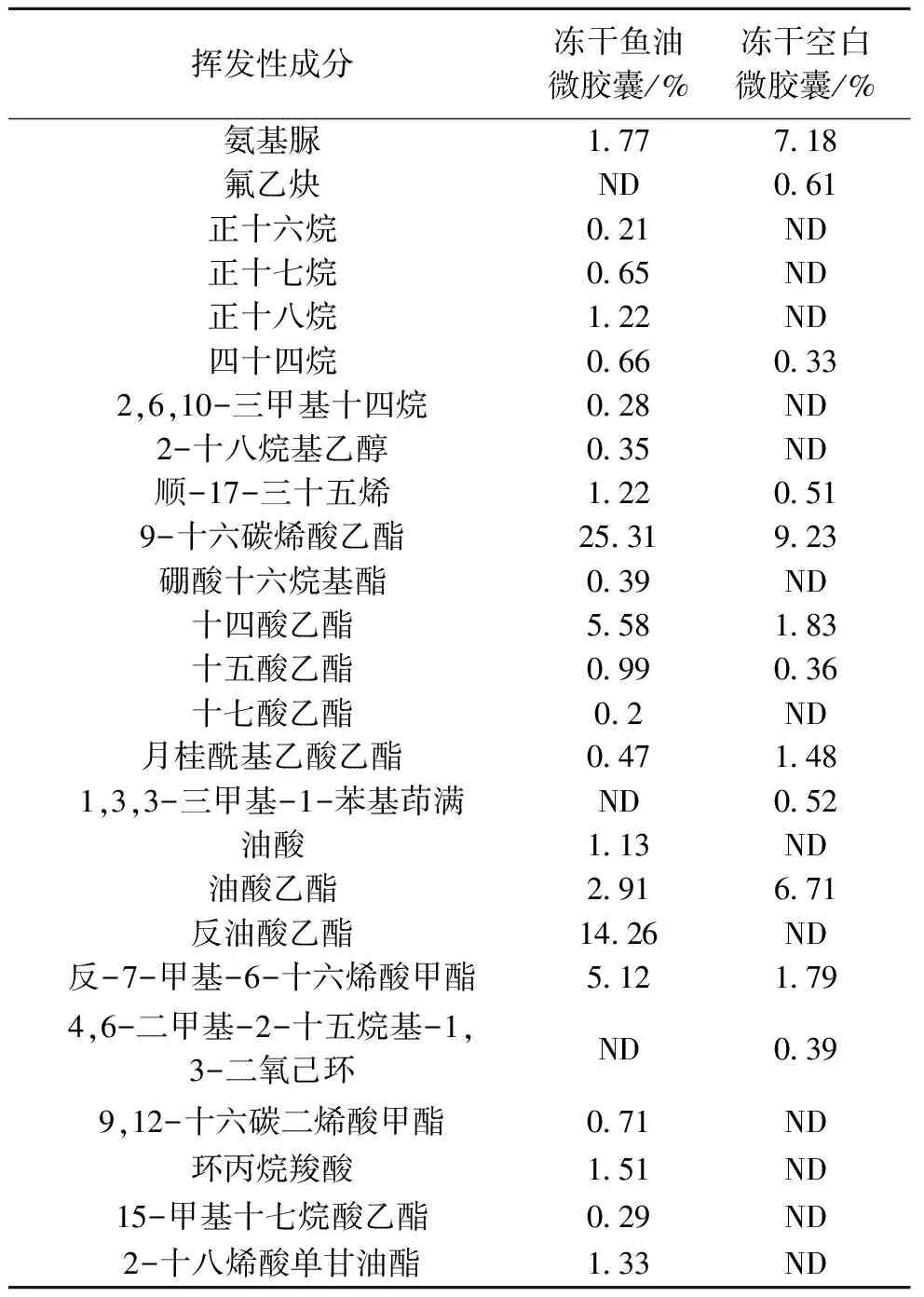

在贮藏期间,冻干鱼油微胶囊的挥发性成分依旧是以酯类为主,与鱼油的表现明显不同,考虑可能是壳聚糖包覆导致风味的区别,与空白对照比较结果见表5。

图4 贮藏期间喷干鱼油微胶囊关键挥发性物质的变化

挥发性成分冻干鱼油微胶囊/%冻干空白微胶囊/%氨基脲1.777.18氟乙炔ND0.61正十六烷0.21ND正十七烷0.65ND正十八烷1.22ND四十四烷0.660.332,6,10-三甲基十四烷0.28ND2-十八烷基乙醇0.35ND顺-17-三十五烯1.220.519-十六碳烯酸乙酯25.319.23硼酸十六烷基酯0.39ND十四酸乙酯5.581.83十五酸乙酯0.990.36十七酸乙酯0.2ND月桂酰基乙酸乙酯0.471.481,3,3-三甲基-1-苯基茚满ND0.52油酸1.13ND油酸乙酯2.916.71反油酸乙酯14.26ND反-7-甲基-6-十六烯酸甲酯5.121.794,6-二甲基-2-十五烷基-1,3-二氧己环ND0.399,12-十六碳二烯酸甲酯0.71ND环丙烷羧酸1.51ND15-甲基十七烷酸乙酯0.29ND2-十八烯酸单甘油酯1.33ND

冻干鱼油微胶囊在贮藏7 d后共检测到22种挥发性物质,其中两者共有的挥发性物质有9种。除去共有的挥发性物质,冻干鱼油微胶囊还检测到长链烷烃(正十六烷、正十七烷、正十八烷、2,6,10-三甲基十四烷)、饱和醇(2-十八烷基乙醇)、长链酯(硼酸十六烷基酯、十七酸乙酯、9,12-十六碳二烯酸甲酯、15-甲基十七烷酸乙酯、2-十八烯酸单甘油酯)等风味阈值较高的物质,且与腥味等不愉快风味关系不大。其中油酸、油酸乙酯、反油酸乙酯等与脂肪酸氧化有关,说明微胶囊不可避免地发生了部分油脂的氧化,与同期鱼油和喷干鱼油微胶囊相比,这些成分含量较低,说明冻干处理对芯材鱼油保护作用良好。

3 结论

以壳聚糖为壁材,分别以喷雾干燥法和冷冻干燥法对金枪鱼油进行包埋,制备鱼油微胶囊。从基本理化指标来看,喷雾干燥制备的微胶囊包埋率更高,但过氧化值略高于行业标准。冷冻干燥制备的微胶囊对鱼油脂肪酸保护更好,DHA和EPA的百分含量更高;在掩盖鱼油不良风味方面,冻干明显优于喷干,冻干胶囊中没有检测到典型腥味成分,喷干胶囊则表现出明显腥味。加速储藏试验发现,两种鱼油微胶囊的过氧化值增长速率均显著低于鱼油(P<0.05),对DHA和EPA的保留水平与鱼油的大体一致。鱼油经喷干胶囊化后,会因表面游离鱼油经历高温喷雾干燥而产生较浓的鱼腥味,但与鱼油中令人不愉快的挥发性成分变化趋势相反,这些成分会随着时间延长而降至一个较低的含量范围,而冻干鱼油微胶囊的风味很大程度上来源于原有鱼油,冻干能最大限度保持微胶囊化鱼油的风味,对鱼油保护较好。两种鱼油微胶囊制备方法对延缓鱼油氧化、掩蔽不良风味确实有一定作用,各有优劣,采用冷冻干燥的方法虽然包埋率不够高,但对脂肪酸保护以及不良风味的抑制效果更好。

□