中国中东部能源发展战略的新思路

刘晓龙 崔磊磊 葛琴

摘要中国中东部地区是能源的负荷中心,其能源结构的调整和优化事关中国能源革命的成败。长期以来,西电东送和北煤南运成为习惯,国家已给予足够重视。然而,由于对西部能源的过度开采,造成了环境的严重破坏。同时,大规模远距离输送煤和电,势必降低能源利用的效率并增加成本。本文利用统计数据分析了中国中东部地区能源供需现状及特征,发现中东部地区化石能源严重依赖外部供给,电力不能满足自给且本地电力以煤为主,非化石能源利用比例过低。为此,本文提出了将“远方来”与“身边来”相结合的战略新思路,即充分发展本地可再生能源,辅以西电东送和北煤南运来解决中国中东部能源问题。为了验证这一思路的可行性,本文深入分析了中东部地区各种可再生能源资源开发潜力,可再生能源开发的成本,以及典型国家和地区的成功经验等因素,认为中国中东部地区完全有可能做到能源高比例自给。为了实现中国中东部地区能源高比例自给,本文提出了节能提效优先,发展集中式智能化电网和分布式微网,以及通过局域的“虚拟电厂”,利用大数据和智能技术将源、储、调、用等统管起来的主要途径。最后从强化顶层设计,加大对新业态和新模式的支持,以及加大国际合作力度等方面给出了政策措施建议。本文特别强调,中国中东部地区逐步降低煤电比例,提高可再生能源比例是一个漫长过程,需要各方下定决心付出巨大努力,需要切实转变传统观念和习惯。同时,也需要国家有关部门科学评估、认真规划、理顺体制和政策支持。

关键词可再生能源;能源战略;西电东送;北煤南运;能源自给

中图分类号TK01

文献标识码A文章编号1002-2104(2019)06-0001-09DOI:10.12062/cpre.20190331

中国中东部地区是经济社会相对发达的地区,同时也是能源负荷很重的地区。然而,中东部地区化石能源禀赋差,可再生能源发展缓慢,消费的煤炭、石油和天然气等化石能源,以及很大部分电力需要外部供给。中东部地区能源结构的调整和优化是中国能源革命的重要环节,事关中国能源革命的成败。长期以来,国家实施“西电东送”和“北煤南运”工程,重点解决中东部地区能源资源匮乏的问题,并给予了足够的重视。“西电东送”在西部大开发的重点工程中工程量最大、投资额最多,从2001—2010年的10年间,总投资超过5200亿元[1]。截至2015年底,“西电东送”规模达1.4亿kW,到2020年将达到2.7亿kW左右[2]。根据中国铁路总公司制定的《2018—2020年货运增量行动方案》,到2020年,全国铁路货运量达47.9亿t。其中,全国铁路煤炭运量达到28.1亿t,较2017年增运6.5亿t,占全国煤炭产量的75%,较2017年产运比提高15个百分点[3]。不可否认,西电东送和北煤南运将中国西部地区能源资源优势转化为经济优势,对促进经济社会可持续发展起到了重要作用。但是,由于对西部能源的过度开采,造成了当地环境的严重破坏,同时,大规模远距离输送煤和电,势必降低了能源效率,增加了成本。为此,本文提出将“远方来”与“身边来”相结合,即充分发展本地可再生能源,辅以“西电东送”和“北煤南运”,总结出中国中东部能源发展战略的新思路。在总结中国中东部地区能源供需现状及特征的基础上,通过对中东部地区可再生能源资源量的统计和产业转型升级的分析,以及国内外案例的研究,深入分析了能源高比例自给的可行性和主要实现途径,并提出相关措施建议。

1我国中东部地区能源供需现状及特征

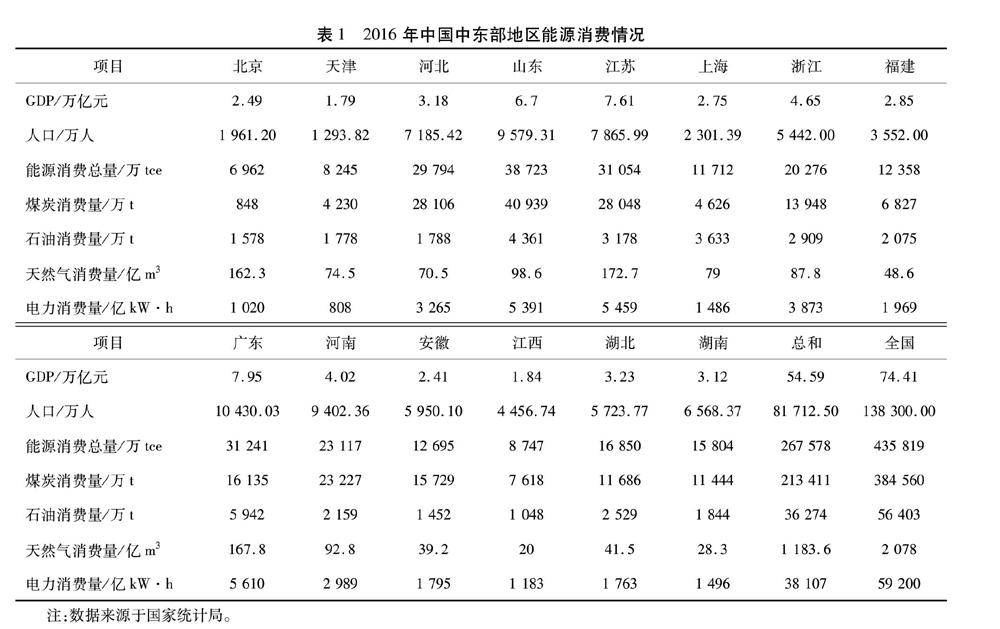

中东部地区是中国经济社会相对发达的地区。北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、河南、安徽、江西、湖北和湖南等中东部省市的国土面积为175.32万km2,占全国国土面积的18.26%。2016年的GDP约54.59万亿元,占全国GDP的比例近3/4;人口约为8.17亿,占全国人口总数的59.08%;能源消费量约为26.76亿tce,约占全国能源消费总量的61.4%(见表1)。中东部地区人均能耗与全国人均能耗持平,但按照能耗空间密度(即单位国土面积上的能源消耗)来说,中东部地区是全国平均值的3.36倍,是除中东部以外地区平均值的7.11倍。为此,解决好中东部地区的能源问题,对推进能源革命和生态文明建设意义重大。

相对于西部地区,中东部地区的能源具有如下特征。

特征一:化石能源严重依赖外部供给。2016年,中国中东部地区化石能源生产情况如表2所示。煤炭、石油和天然气的产量分别为5.15亿t、0.82亿t和144.2亿m3,分别只占全国产量的15.10%、41.15%和10.53%。中东部地区化石能源净调入比重(净调入量=调入量-调出量,负值表示净调出量及净调出比重。对于净调入省份,净调入比重=净调入量/(产量+净调入量+净进口量);对于净调出省份,净调出比重=净调出量/(产量+净进口量)),如表3所示。可见中国中东部各省市煤炭、石油和天然气基本依赖外部供给。对于煤炭来讲,绝大部分省市的净调入比重大于70%,近一半超过80%,其中江苏和湖北甚至超过90%,中东部省市煤炭平均自产量与净调入之比大约为1∶3。对于石油来讲,除了天津、山东两个产油区,以及福建基本实现自给自足外,中东部其他省市石油全部依赖外部供给,其中湖北省石油的净调入比重甚至达到97%以上,中东部省市石油平均自产量与净调入量之比大约为1∶1。对于天然气来讲,大部分省市的净调入比重大于90%,近一半的省市100%需要外部供给,中东部天然气平均自产量与净调入之比大约为1∶8。从以上分析可以看出,中东部地区除了极个别省市的石油在满足本省市需求的情况下可以实现对外输送外,其他所有省市的煤炭、石油和天然气等化石能源严重缺乏,需要大量外部供给才能满足本地能源消费需求。

特征二:电力不能满足自给,并且本地电力以煤电为主。2016年,中东部地区的电力消费量为3.81万亿kW·h,占全国电力消费量的64.35%(见表1),而发电量为3.39万亿kW·h,占全国发电量的57.27%(见表2),电力不能满足自给,但是缺口不是很大。从表4可以看出,除了安徽和湖北两省在满足本省需求有部分剩余电力可对外输送,以及福建有少量剩余电力外,中东部其他省市的电力都需要辅以外部供给,尤其是北京和上海等一些省市的电力净调入比重高达40%以上。总体来说,中东部地区电力平均自产量与净调入量之比约为4∶1。然而,除了極个别省市的火力发电占比近总发电量的一半外,中东部其余省市火电占比相当之大,一半的省市火电占比达90%以上,基本上全部发电量来自火电。中东部省市的平均火力发电占总发电量的比例是80.61%。特别值得一提的是湖北和安徽,这两个省产生的电力除了满足本省需求外,还有一部分可以外供。对于湖北省来说,尽管本省的水资源非常丰富,然而火电的发电比例也占到全部发电量的42.04%。对于天津和上海来讲,火电的比例更是达到惊人的98%。

特征三:非化石能源利用比例过低。表5给出了2016年中东部各省市分电源发电装机容量及占比。可以看出,湖北、湖南、福建、江西、广东、浙江水电相对丰富,尤其是湖北和湖南的水电装机分别占到本省装机容量总量的1/2和1/3以上;福建、广东和浙江沿海地区的核电装机占到本省的10%左右;而河北、山东、江苏和江西的风能和太阳能的装机占到本省的10%以上。可以说,这些省市利用本地不同资源禀赋的优势,在可再生能源开发利用方面有所建树,然而,中东部各省市绝大部分以煤电为主,一半省市的煤电装机容量占比在85%之上;只有湖北省的火电装机容量占比低于50%,为39.94%。即使算上核电,除了河北和福建外,其他中东部省市的非水可再生能源发电装机容量占比都低于15%,大部分只占百分之几。如果按照发电量算(见表4),中东部很多省市的风电和太阳能等非水可再生能源发电量占比仅为1%~3%。

总体来说,中国中东部地区经济社会较为发达,但化石能源禀赋差,可再生能源发展缓慢,消费的煤炭、石油和天然气等化石能源,以及很大部分电力需要外部供给。为此,在保证经济社会持续发展的同时,是否可以通过充分发展本地能源尤其是可再生能源,逐步改变能源以外供为主的现状?如果中东部地区的能源可以实现高比例自给,西部能源则可以集中助推本地产业和经济发展,这对缓解中东部和西部发展不平衡、不充分的现状具有重要意义,也将决定着中国能源革命的成败。为此,本文拟研究中东部地区高比例自给的可行性及其主要途径。

2我国中东部地区能源高比例自给的可行性研究

中国中东部地区能源自给具有很多优势,且面临新的形势。中东部地区是太阳能光伏、陆上风电、生物质、地热、部分水电等可再生能源的潜力区,是海上风电、海洋能发展的优势区,是核能发展的优先区,是天然气(含非常规)和LNG的进口区,是能源互联网、分布式能源网络等信息技术与能源相结合的先行区,是节能提效的带头区,这些为中东部地区实现能源高比例自给提供了可行性。随着可再生能源开发成本的逐渐下降,储能技术的发展,可再生能源利用的经济性越来越高,这为中东部地区实现能源高比例自给创造了经济性。此外,随着中国经济高质量发展,产业结构不断调整和优化,节能技术和能源效率的不断提升,新业态和新模式的不断涌现,中东部地区的第一产业比重不断下降,第二产业比重下降的同时,绿色低碳产业不断涌现,第三产业发展迅猛,这些都为中东部地区能源高比例自给提供了极大的可能性。

2.1中东部地区本地可再生能源资源开发潜力巨大及其区位优势明显

如表6所示,在考虑低风速区域资源潜力下,中东部地区陆上风能资源技术可开发量为8.96亿kW。此外,海上风能资源主要分布在中国东南沿海,尤以台湾海峡最为丰富。水深在5~25m范围内的风电技术可开发量可以达到约2.1亿kW[4]。2017年,中东部地区陆上风电累计并网容量为4669万kW,仅占陆上风能资源技术开发量的5.21%;海上風电累计并网为202万kW,仅占海上风能技术可开发量的0.96%[5]。

根据国家发改委能源研究所公布的数据测算,中东部地区集中式光伏电站可开发潜力为3.58亿kW,这是基于中国气象局风能太阳能资源评估中心太阳能光伏发电资源潜力,综合考虑可利用土地、开发成本、送出条件等因素,对集中式光伏电站装机潜力进行评估测算的结果,但山东省集中式光伏开发潜力数据缺失。分布式光伏装机潜力为5.31亿kW,其中建筑分布式光伏发电装机潜力3.38亿kW,其他分布式光伏发电装机潜力1.92亿kW。分布式光伏资源潜力包含建筑分布式和利用鱼塘水面、农业大棚、高速公路以及铁路沿线等区域的其他分布式光伏。对于建筑分布式资源潜力,主要基于建筑面积统计(2014年500亿m2),考虑未来城镇化率速度、年新增建筑面积、可利用面积以及建筑能耗基数等因素推算;对于其他分布式光伏,主要基于渔业养殖和农业大棚统计数据,考虑不可开发等因素测算。2017年,中东部地区集中式光伏电站累计并网容量仅为4190万kW,仅占集中式光伏电站可开发潜力的11.7%;分布式光伏电站累计并网容量仅为2657.7万kW,仅占分布式光伏电站可开发潜力的5%[5]。

全国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物、生活垃圾与有机废弃物等生物质资源总量每年约4.6亿tce。截至2015年,生物质能利用量约3500万tce,即全国平均生物质能利用率为7.6%[6]。据估计,中东部的生物质能利用率和全国平均利用率相当。

据国土资源部中国地质调查局2015年调查评价结果[7],全国336个地级以上城市浅层地热能年可开采资源量折合7亿tce;全国水热型地热资源量折合1.25万亿tce,年可开采资源量折合19亿tce;埋深在3~10km的干热岩资源量折合856万亿tce。2015年底,全国浅层地热能供暖(制冷)面积达到3.92亿m2,其中,中东部地区为2.38亿m2;全国水热型地热能供暖面积达到1.02亿m2,其中中东部地区为0.69亿m2。2015年,全国地热能年利用量仅约2000万tce。

根据第二次全国沿海潮汐能资源普查和中国沿海农村海洋能资源区划的数据,中国沿岸可开发潮汐能总装机容量为2180万kW,其中东部地区为2000万kW。年发电量为624亿kW·h,其中东部地区为570亿kW·h。主要集中在东南沿海,以福建、浙江最多。本统计数据只包含港湾内的资源,在港湾外沿岸广阔的滩涂上还有数量可观的潮汐能资源尚未统计在内。中国沿岸的波浪能资源平均理论功率为1284.3万kW,其中东部地区为750万kW,近海及毗邻海域实际可供开发的波浪能有效功率为5.74~57.4亿kW。中国沿岸潮流能资源理论平均功率为1395万kW,其中东部地区为993万kW。中国近海及毗邻海域温差能资源可开发装机容量约为3.595~3.73亿kW,其中90%以上分布在南海,其次是东海。全国沿岸盐差能理论功率约为1.14亿kW,其中东部地区为1.11亿kW[8]。根据《海洋可再生能源发展“十三五”规划》提出的目标,到2020年,全国海洋能总装机规模超过5万kW[9]。