“产出导向法”在大学英语课堂教学中的应用分析

摘 要:本文用实证分析的方式对本校英语专业学生进行问卷调查,通过对统计数据的分析和总结,研究发现“产出导向法”对大学英语课堂教学的提高有积极作用,值得被借鉴和推广。

关键词:产出导向法;英语专业;英语能力;有效性;

作者简介:李瑞,楚雄师范学院外国语学院副教授,研究方向为应用语言学与外语教师教育。(云南 楚雄 675000)

基金项目:本文系楚雄师范学院校级精品课程建设项目“基础英语”的研究成果。

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2019)15-0051-02

随着高校扩招,班级容量不断增大且学生的英语水平参差不齐,学生成绩两极分化现象渐趋严重。教师通常要面对五十人左右的班级,采取以教师为主的授课方式。学生在课堂上由于缺乏交流,逐渐失去了学习英语的兴趣,这直接影响了大学英语课堂教学质量的整体提高。“产出导向法”(Production-oriented Approach,以下简称 POA)是以“学以致用”为教学目标的外语教学理论。大量的学者和教师针对POA在英语课堂教学中的运用开展了相应研究,但多关注中学的英语教学和经济发达地区的大学英语教学。面对经济欠发达地区地方院校的英语专业课堂教学,特别是生源质量不高,学生的英语基础多处于中下水平的状况,前人的研究相对较少。因此,研究者从自己学生的实际情况出发,把POA理念融入大学英语专业教学中。在所教过的2015级和2016级的2个班的教学中进行局部试验,在2017级的1个班的教学中进行了系统性试验。实验前通过调查发现,2017级学生英语水平相对要好一些,但学习主动性不如2015级,而2016级处于中等水平。为了适应大多数学生的需求,在教学的实际操作中,笔者主要采用了POA指导下的教学模式,研究该教学方法是否也适用于英语水平中下等的学生,特别是其口语和写作能力的提高。

一、理论框架

“产出导向法”(POA)理论源自“输出驱动假设”。“输出”是语言习得的目标,产出结果与产出过程同等重要,“輸入”则是促成条件,输入直接为产出任务提供资源和相关知识。[1]POA强调输出过程对于产出结果的重要意义和实际作用,输入的过程正是促成产出结果的方式和手段。其教学假设涵盖“输出驱动假设”“输入促成假设”和“选择性学习假设”。[1]“输出驱动假设”认为“产出任务”是教学活动的起点,要驱动学生的学习欲望,教师有必要先说明学生的产出任务,当学生意识到产出任务对自身的价值和重要性,认识到自己语言能力的不足之后,会更加积极主动地进行输入性学习。根据“输入促成假设”,教师要提供恰当的输入材料,发挥指导作用,将输出与输入衔接,提高课堂教学和学习的效果。“选择性学习假设”认为学习内容丰富且材料范围较广,但在短时间内学生的认知能力是有局限的,要帮助学生从多元化信息中进行选择,开展深入的学习。POA倡导课堂教学以“学习发生”为最终目标,旨在有限的时间里实现最佳的教学效果。“学用一体说”主张边用边学,做到“学中用,用中学,学用有机结合”。[2]

二、研究方法

本研究通过问卷调查的方式来获取研究数据。问卷分三部分:第一部分围绕调查学生对POA指导下的教学模式的态度和参与实验后的感受;第二部分调查学生在该模式下对教师的要求;第三部分则调查学生的背景情况。调查对象除了本人进行教学实验的2017级1个班外,又另外抽取了与之相平行的1个班级(并未在教学中实施该教学模式)作为对照班。本人所教的班级有40人,参加调查的人数为38人;平行班级有39人,38人参加调查。

三、讨论

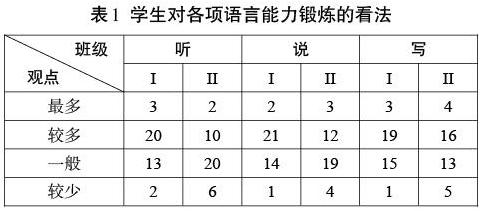

1.POA模式对英语学习有效性影响的统计分析。衡量学生的外语综合能力,从客观和全面的角度来说,应该体现在听、说、读、写、译五个方面。为了使收集的数据具有客观性,笔者在设计的调查问卷中只体现了听力、口语和写作的能力,而未包括阅读和翻译。在对比分析中,为了区分笔者所教的实验班和另外平行的对照班,将在表格和论述中用“I”代表前者而“II”代表后者。

从表1中可以看出,该教学模式在课堂教学中对听力能力的提高是明显的。实验班中认为“较多”和“一般”的学生比例达到了86.8%。由于课堂重点是培养口语和写作能力,在这里考查“最多”是不合理的。该模式在课堂教学中提高了学生互相交流的频率。学生之间为了理解对方的意图,一方尽量用简明的词汇和句型,另一方在接受信息的同时增大了语言的输入量,无形中锻炼了学生的听力理解能力。

该教学模式最能体现对学生“说”能力的锻炼,50%的学生认为该模式的运用对说的锻炼“最多”和“较多”,其中实验班持该观点的学生占60.5%。在这样的教学模式下,教师提供“驱动”材料,学生围绕所给的任务交流活动,通过讨论既操练语言知识又促成任务的完成。学生课堂发言机会增多,提高了学生的语言实践活动量。而在未实施过该模式的对照班里,认为对“说”的锻炼“最多”和“较多”的学生平均比例仅为39.4%。这些数据从另一个侧面说明,学生更渴求宽松、和谐的学习气氛。

在该模式的运用中,对写作的锻炼较少。一般认为POA较适于进行讨论、角色扮演,笔者在实际教学中进行了试验,其效果可以从统计数据中得出。如表1所示,认为通过该模式对写作能力提高“较大”和“一般”的学生占大多数(实验班89.5%,对照班76.3%)。这是由于笔者在实际教学中针对写作,除常规性的锻炼外,还特别增设了口语内容的巩固和语言内容的文字总结。但写作的提高并非一蹴而就,半年时间的锻炼还不能准确地预测学生将来写作能力提高的实际情况。

2.对教师在各阶段的要求。POA 指导下的教学核心步骤遵循“驱动—促成—评价”三个环节,以培养学生的语言实践能力为宗旨,是一种正在探讨和尝试的教学模式。由于其本身所具有的特点,决定了它对教学实践的教师也产生了相应的要求。这些要求涉及教师在教学过程中角色的变化。调查从教学环节“驱动—促成—评价”的3个核心步骤展开。这里需要说明的是,学生基本上以教他们的教师为评判对象。

教师在驱动者模式阶段,鼓励学生之间相互學习。但在教学开始之前,教师根据主题设置初始任务,同时为了任务能按质按量完成,教师需要筛选所需的学习材料,指导学生从中选择后学习。POA指导下的教学模式注重语言和交际双重目标的实现,语言教学侧重于语言功能、语境和表达的得体性,语言目标与交际目标相辅相成。[3]教师设定产出任务的难度时,应该要略大于学生的现有水平,培养学生的创新意识和探索精神,从而建构知识。

从表2得知,实验班约97.4%学生认为教师在“驱动”阶段创设教学情境,以任务的形式搭建新旧知识之间的桥梁,是“很有必要”和“有必要”的,只有2%的学生认为“无所谓”。即使是对照班,认为“很有必要”和“有必要”的学生也达到了92.1%。

教师担任中介者的阶段,是POA教学的三个核心环节,在此过程中教师应该充分发挥中介作用。在“促成”环节,教师需要提供输入性材料,引导学生选择加工,指导其设计有效的促学活动;教师不应该主宰课堂,而是以平等的“中介者”身份参与教学活动。为学生搭建体验式学习平台,充分发挥教师在课堂教学中设计、组织、管理、促进和咨询的作用。

从表2可以看出,实验班约89.5%的学生认为教师的中介作用是“很有必要”和“有必要”的。在对照班里,也可以看到相似的数据,但认为“很有必要”和“有必要”的比例明显更高(97.4%)。这个现象说明,这些班级的学生对该教学模式没有具体的认识,对教师的依赖相对较大。他们更渴望来自于教师而不是同学的帮助。由此可见,该模式在实践中会面临旧模式的束缚,要让习惯于旧模式的学生在较短时间内发生彻底的改变来适应新模式是不可能的。

作为评估者,教师应在评价环节适时给予即时评价和补救性教学,通过“师生合作共评”策略,融合师生合作的评价方式,应对和解决各环节的问题,使其作为学习成果评价的重要内容。教师应以 POA 教学理念为指导,制定清晰的评价指标,引导学生自评和互评,提高产出任务评价的信度。

表2显示,实验班认为教师指导评估是“很有必要”和“有必要”的学生占了大约84.2%。相似的数据也出现在对照班里,约76.3%的学生认为“很有必要”和“有必要”。但调查同时发现两个班有大约10%的学生认为“没必要”。这项指标明显高于前面谈及的两项的相应指标。

课堂教学改革是一个不断反馈与优化的过程,POA指导下的教学模式也是如此。研究结果表明,POA指导下的教学模式能提高大学生英语语言和交际能力,证明了学生间的交流能促进英语学习。但该项教学试验针对同一批研究对象只持续了一个学期,因此研究结论可能范围有限。

参考文献:

[1] 文秋芳.输出驱动-输入促成假设—构建大学外语课堂教学理论的尝试[J].中国外语教育,2014,(2):3-12.

[2] 文秋芳.构建“产出导向法”理论体系[J].外语教学与研究,2015,(4):547-558.

[3] 王艳.“产出导向法”理论视角下英语应用能力培养模式探究[J].科教文汇,2019,(1):181-182.

责任编辑 程 哲