不同混生地被竹生物量分配与积累特征研究

潘雁红 温 星 吴志庄 钟 浩 高贵宾 顾李俭 田新立

(1 国家林业和草原局竹子研究开发中心 杭州 310012;2 浙江杭嘉湖平原森林生态系统国家定位观测研究站 杭州 310012;3 浙江省竹子高效加工重点实验室 杭州 310012;4 杭州临安太湖源观赏竹种园有限公司 临安 311306)

森林生物量和生产力特征是森林生态系统结构和功能的最基本特征之一。竹类植物生物量分配的改变所引起的竹子茎、叶、鞭、根等生物量比例的变化,不但影响竹子自身对光照、水分和养分的获取或吸收,而且对竹类植物的环境适应性也存在着很大影响[1]。竹类植物生物量在各器官间的分配是竹子种群形态可塑性的物质基础,对竹类植物产量的形成具有重要影响[2]。鹿士杨等[3]研究了竹子单株和林分生物量的分配特征,发现不同竹类人工林生态系统地上部分和地下部分生物量分配存在不均匀性,通过调整竹林林分密度和合理采伐,可以提高竹林的生产力水平。顾大形等[4]分析了四季竹(Oligostachyumlubricum)立竹地上部分现存生物量分配格局及立竹构件因子与构件生物量的关系,发现四季竹在资源分配时对竹叶构件的倾斜有利于种群对已占领生境的巩固和新生境的开拓。可见,竹子生物量分配特征对于指导竹子种群可持续经营和深化对竹子种群拓殖发展策略的理解具有十分重要的意义。

现有竹林生物量研究主要集中于不同立地条件、不同经营水平对竹子生物量分配与积累的影响等方面。樊燕等[5]认为土壤含水率、土层厚度及土壤养分等环境因子是影响石灰岩山地优势种淡竹(Phyllostachysglauca)生物量分配的主因,密度对生物量分配的影响实为土壤环境因子的间接作用;刘美等[6]发现团竹(Fargesiaobliqua)在不同海拔环境中具有生物量分配和克隆形态的可塑性,有利于其种群对水分、光资源等的有效利用;范叶青等[7]发现坡向、坡位对毛竹(Phyllostachyedulis)生物量、竹林生态系统碳储量及其空间分配均有一定程度的影响,坡位影响比坡向更显著;解蕊等[8]认为小林窗环境是缺苞箭竹(Fargesiadenudata)较适宜的生境,生物量积累最多,长势最好。由此观之,竹子生物量对不同土壤环境、海拔、坡向、坡位、林窗环境等生境变化产生了明显可塑性响应。

翟婉璐等[9]发现,长期覆盖及大量施用化肥导致的土壤养分过量积累对雷竹(Phyllostachyspraecox)林的扩繁和生物量积累产生严重的抑制作用;张文元等[10]认为,施肥能有效地提高硬头黄竹(Bambusarigida)林的立竹数量和地上部分群体生物量;童龙等[11]发现,中度钩梢处理对麻竹(Dendrocalamuslatiflorus)立竹的生物量分配、商品叶产量和生理特性均有显著影响,并能有效提高麻竹立竹的水分可获得性;朱强根等[12]认为,施肥在一定程度上可改善树冠形状,生产上应适度降低毛竹钩梢强度,以有效保持或提升毛竹叶片生物量。可见,不同竹林管理模式和人工经营措施可造成竹子生物量分配和积累的差异。不过到目前为止,关于不同竹种间生物量分配差异与积累特征比较的研究相对缺乏,因此,本研究分析了9种混生地被竹种的生物量分配特征,通过探究2个生长周期各竹种生物量积累规律,比较不同竹种生产力和种群更新能力差异,以期为优良混生地被竹经营管理和推广应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验竹种

试验地点位于“竹子之乡”浙江省临安市(29°56′—30°23′N,118°51′—119°72′E)太湖源镇太湖源观赏竹种园地被竹苗圃。试验地属亚热带季风气候,温暖湿润,四季分明,年降水量1 250~1 600 mm,年平均气温15.4 ℃,1月份平均气温3.2 ℃,7月份平均气温29.9 ℃,极端低温-13.3 ℃,极端高温40.2 ℃,全年大于10 ℃的平均活动积温5 100 ℃。年均无霜期235 d,年日照时数1 850~1 950 h。土壤为红壤,土层厚度大于60 cm,土质肥沃,结构疏松,十分适宜竹类植物生长。地被竹苗圃中各竹种于2004年引种至竹种园,竹种栽培用相同质量的基质和肥料,经营管理方式一致,竹种长势良好,没有发生病虫害。具体试验竹种见表1。

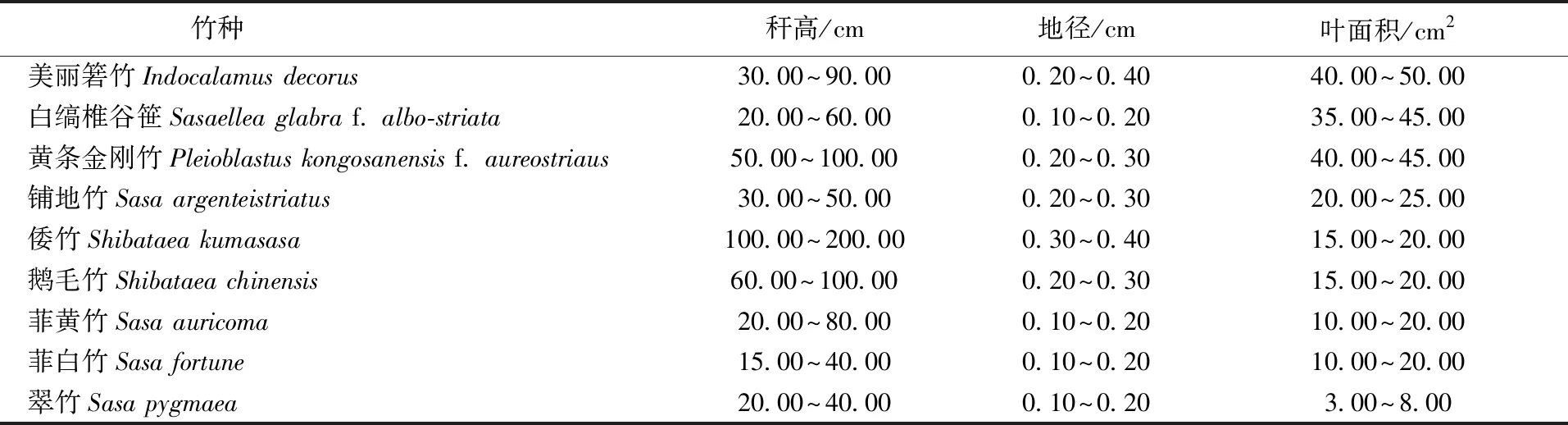

表1 试验竹种基本情况

1.2 试验设计

于2016年3月份,在苗圃中挖取各竹种地下竹鞭,选取侧芽饱满的2年生竹鞭进行无性繁殖育苗。具体方法为:将竹鞭剪成5~6 cm小鞭段,置于20 cm(直径) × 15 cm(深)营养钵中,每营养钵放5~6段,所用土壤为竹林地红壤土,均匀拌施适量复合肥。2016年10月份竹苗萌发良好,能够发苗的小鞭段基本都是只有1个侧芽萌发为新竹苗,然后在新竹苗秆基继续长苗发鞭。一般当年可发新苗3~5株,发新鞭1~2条。此时从营养钵中选取生长均匀、大小一致的竹苗进行修剪,每个小鞭段只留3株大小相近、长势良好的竹苗,剪除多余竹苗、竹鞭,然后进行盆栽。采用林地红壤土为育苗基质,肥料为腐熟鸡栏有机肥,基质、有机肥质量配比为8∶1,盆栽土壤与肥料总质量为2.50 kg/盆。每个竹种栽植50盆,竹苗数量为12株/盆,所用营养钵尺寸为26 cm(口径)× 23 cm(高度)。竹苗生长期间每隔5~8 d均匀浇灌1次,平均每盆竹苗每次浇水量约0.5 L(雨天搭设遮雨棚)。分别于2017年10月份、2018年10月份调查竹子生物量。

1.3 方法

1.3.1 竹子生物量调查

分别于2017年10月份、2018年10月份取各竹种竹苗10盆(即10次重复),即刻洗净、晾干。以小鞭段为基本单位将竹苗分开,用修枝剪将每个小鞭段上生长的竹苗的竹秆、竹叶、竹鞭、竹根修剪分离,分别称量鲜重,做标记,然后置于105 ℃烘箱杀青30 min,再于70 ℃烘干至恒重,称干重。统计生物量。其中生物量积累率(%)=(第2年生物量-第1年生物量)/第1年生物量×100%。

1.3.2 数据分析

在Excel中计算竹苗生物量与生物量积累率参数平均值、标准差,并作数据分析图;在SPSS17.0中进行参数指标的相关性分析和主成分分析;采用单因素随机区组方差分析和SNK检验方法(即q检验)进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 竹种生物量分配与积累

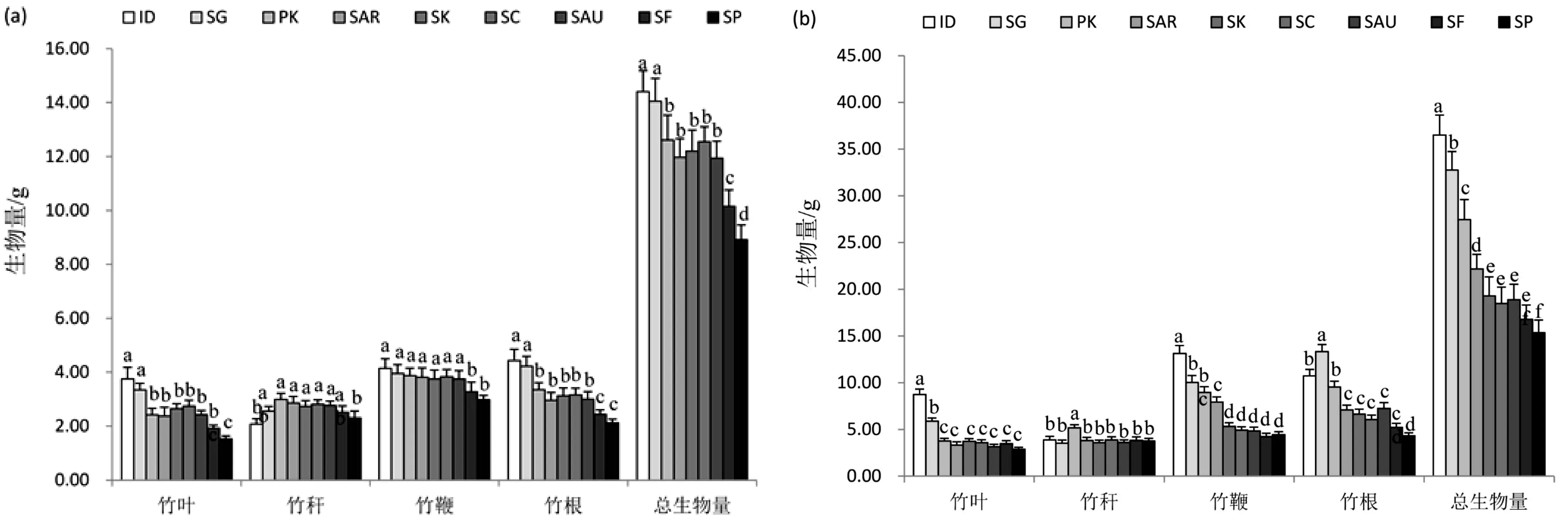

由图1可见,各竹种地下部分(竹鞭和竹根)生物量均高于地上部分(竹叶和竹秆),其中美丽箬竹第1年地上部分生物量为5.83±0.63 g,地下部分生物量为8.57±0.78 g;第2年地上部分生物量为12.63±0.94 g,地下部分生物量为23.87±1.54 g。翠竹第1年地上部分生物量为3.82±0.37 g,地下部分生物量为5.10±0.31 g;第2年地上部分生物量为6.63±0.51 g,地下部分生物量为8.78±0.65 g。这一方面说明各竹种在繁殖初期主要将生物量投资于地下部分,以促进竹子种群迅速拓殖;另一方面也说明大叶竹种地下、地上生物量间的差异比小叶竹种明显。

竹叶、竹鞭、竹根第1年、第2年生物量随竹种叶面积减小均有递减趋势(图1),竹秆第1年、第2年生物量随竹种叶面积变化不大。说明竹种叶面积大小对竹秆生物量分配影响不大,但明显影响了竹叶、竹鞭、竹根的生物量分配。各竹种第1年、第2年总生物量随竹叶面积减小均有递减趋势,其中美丽箬竹第2年总生物量高达36.51±2.13 g,翠竹第2年总生物量仅15.36±1.34 g。说明大叶竹种生物量明显大于小叶竹种(P<0.05)。

注:1)ID,美丽箬竹;SG,白缟椎谷笹;PK,黄条金刚竹;SAR,铺地竹;SK,倭竹;SC,鹅毛竹;SAU,菲黄竹;SF,菲白竹;SP,翠竹。2)a→f,差异显著性逐渐增强,其差异显著性在5%水平。3)a:第1年生物量;b:第2年生物量。图1 竹种生物量分配

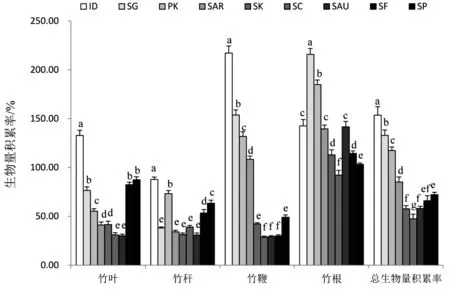

图2显示,竹种地下部分生物量积累率相对高于地上部分。竹鞭生物量积累率随竹种叶面积减小具有明显减小趋势,而其他各器官生物量积累率随叶面积变化趋势不明显。美丽箬竹、黄条金刚竹等大叶竹种总生物量积累率明显高于菲白竹、翠竹等小叶竹种(P<0.05),说明大叶竹种生物量积累比小叶竹种快。

注:1)ID,美丽箬竹;SG,白缟椎谷笹;PK,黄条金刚竹;SAR,铺地竹;SK,倭竹;SC,鹅毛竹;SAU,菲黄竹;SF,菲白竹;SP,翠竹。2)a→g,差异显著性逐渐增强,其差异显著性在5%水平。图2 竹种生物量积累率

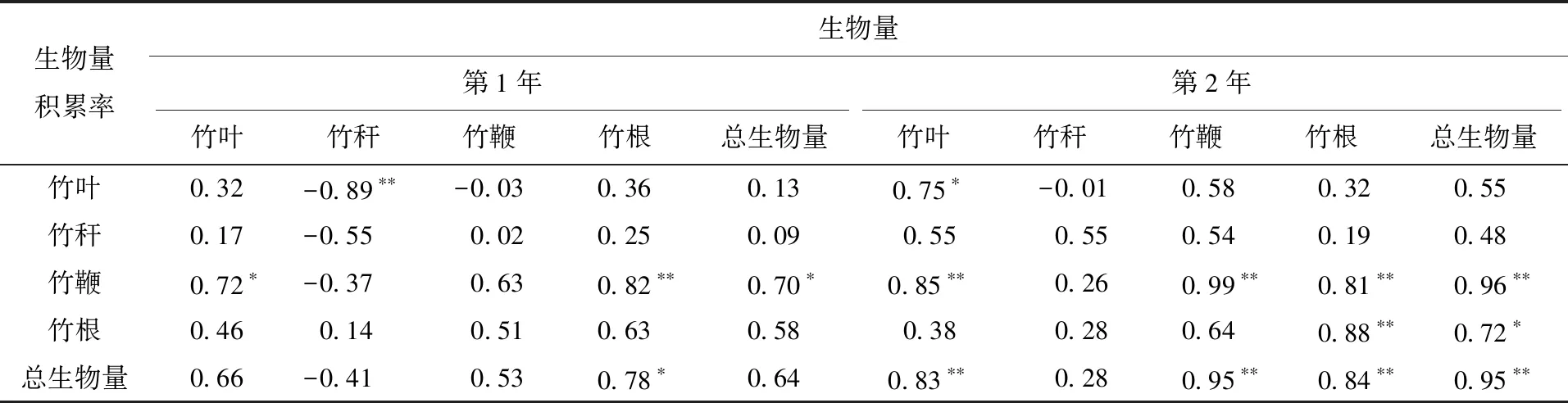

2.2 竹种生物量与生物量积累率的相关性

据表2得出,竹叶生物量积累率与第2年竹叶生物量呈显著正相关(P<0.05),竹根生物量积累率与第2年竹根生物量呈极显著正相关(P<0.01),说明竹种竹叶、竹根生物量在第2年获得明显积累,这有利于光合有机物质合成和土壤养分吸收。竹鞭生物量积累率与第1年、第2年竹叶和竹根生物量均达显著以上正相关(P<0.05),说明竹种竹叶、竹根的营养物质合成与吸收功能是竹鞭生物量得以快速积累的根本原因。竹叶生物量积累率与第1年竹秆生物量呈极显著负相关(P<0.01),而竹秆生物量积累率与竹种生物量相关性并不显著(P>0.05),这可能与各竹种间竹秆生物量变化不明显有关。竹种总生物量积累率与第1年竹根生物量呈显著正相关(P<0.05),与第2年竹叶、竹鞭、竹根生物量均呈极显著正相关(P<0.01),说明竹子种群第1年主要通过竹根生长以有效获取土壤养分资源,第2年则通过地下部分及竹叶的快速积累以全方位获取地下、地上环境资源。

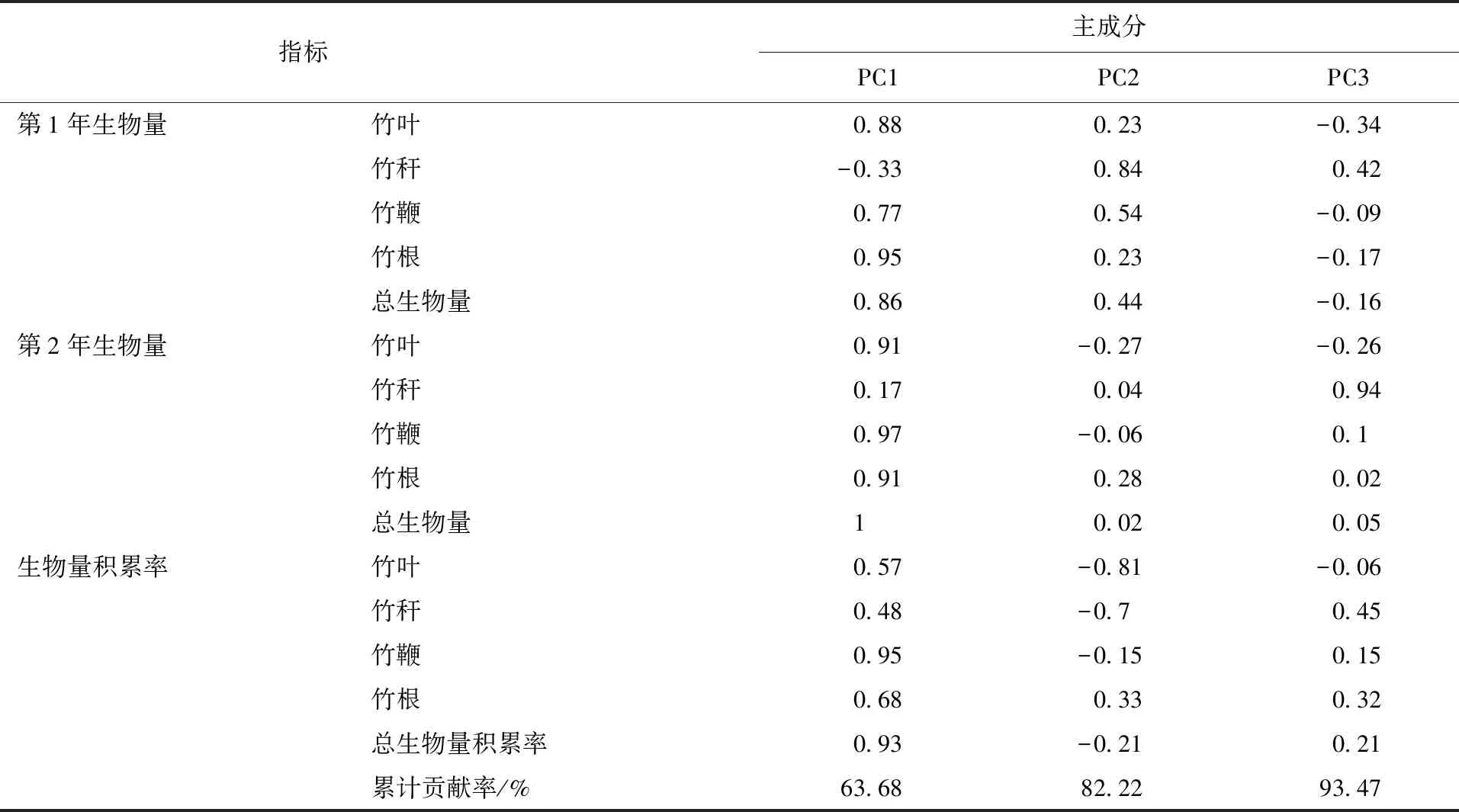

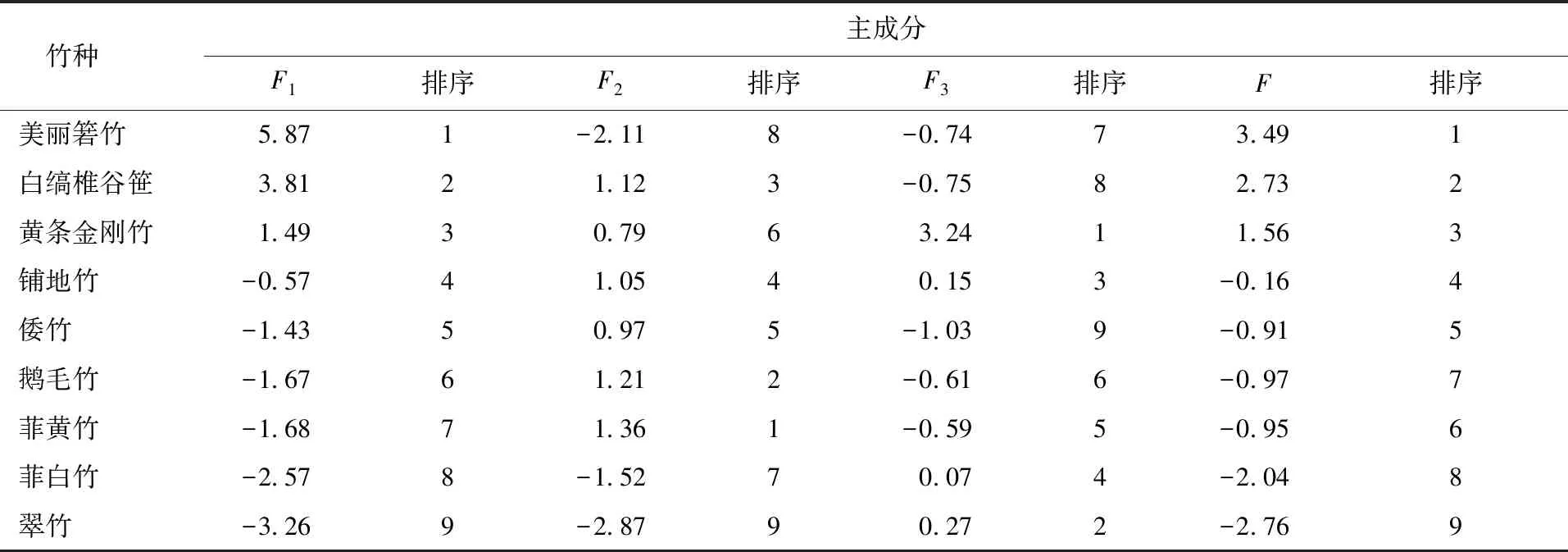

2.3 竹种生物量与生物量积累率主成分分析

由表3可见,竹种生物量及其积累率各指标可以综合为3个主成分,第1主成分(PC1)累计贡献率为63.68%,第2主成分(PC2)累计贡献率为82.22%,第3主成分(PC2)累计贡献率为93.47%,能够反映全部指标的信息。其中第1年竹根生物量、第2年竹鞭生物量及竹鞭生物量积累率在PC1上载荷较高,初始因子载荷系数均在0.95以上;第1年竹秆生物量在PC2上载荷较高,第2年竹秆生物量在PC3上载荷较高,载荷系数分别为0.84、0.94。结合各指标在主成分中的载荷情况,对各竹种进行排序,结果发现(表4):在第1主成分因子得分(F1)中,大叶竹种高于小叶竹种;在第2、3主成分因子得分(F2、F3)中,各竹种呈无规律排序;在综合因子得分(F)中,大叶竹种高于小叶竹种,综合评价结果说明大叶竹种生物量明显比小叶竹种大,其生物量积累速率明显比小叶竹种快。

表2 竹种生物量与生物量积累率的相关性

注:*为相关性显著(0.01 表3 竹种生物量和生物量积累率主成分因子矩阵与累计贡献率 表4 竹种生物量与生物量积累率主成分排序 在植物生长发育过程中,各器官表现出明显的异速生长规律,而植物的异速生长是由物种遗传所决定的一种固有特性[13]。在植物生长过程中,各器官生物量分配模式并不是一成不变,植物为了完成正常生活史,在不同发育阶段表现出不同的生物量分配模式[14]。田大伦等[15]对2代杉木林生物量积累研究发现,第1代杉木林的树干、树皮生物量大于第2代,而枝、叶和根的生物量基本小于第2代,2代杉木林生物量积累存在明显的连栽代际效应。本研究发现,各竹种地下部分生物量均高于地上部分,第1年竹根生物量积累显著影响总生物量,说明第1年竹子种群主要通过竹根快速生长以促进土壤养分资源的获取;第2年则提升为通过地下竹鞭、竹根及地上竹叶等主要养分吸收、制造器官的快速积累以全方位获取地下、地上环境资源,以利于种群全面发展。植物个体从外界吸收资源之后,采用不同的分配模式,将有限的资源进行分配,维持各器官的生理机能[16]。所以,植物器官能够指示植物不同的功能,而器官生物量分配比例的变化,表征了植物获取资源能力的调整[17]。可见,在2次竹子生长周期中的各器官生物量分配与积累差异也存在类似的连栽代际效应,说明竹子在不同更新世代出现了不同的生物量分配策略,以试图更好地实现竹子种群快速拓殖。不同地被竹种表现出的这种不同生长周期生物量分配与积累差异,对竹子种群生长与更新过程中的长期生产力维持及制定竹子有效管控措施具有重要指导意义。 研究表明,不同种源植物的耐寒性[18]、抗旱性[19]、形态性状[20]、生物量分配[21]及对环境的生长适应性[22]均存在明显的差异。不同品种或家系植物在幼苗生长特征遗传变异[23]、氮磷钾营养利用特征[24]、光合与呼吸生理[25]、根系分布特征[26]与物质转运积累[27]等方面的表现也有所不同。这说明不同种源、品种等植物的生物学特性可能由于遗传背景、环境条件不同而存在各种生长特征的差异。高贵宾等[28]选取11种优良混生地被竹,比较了不同竹种的光合和荧光特征差异,发现在同质环境条件下,不同竹种的光合生产能力、光合作用效率、光利用和光适应各有差别,竹种的这些光合生理差异可能与长期环境选择、遗传进化及竹子生态适应性有关。本研究通过分析不同地被竹种生物量分配与积累特征,发现在这些地被竹种中,大叶竹种生物量明显大于小叶竹种。前人研究发现,影响植物生物量积累的因素很多,不同品种、不同施肥等经营措施均显著影响植物各器官生物量的积累,且在植物不同生长时期各因素对其影响效应也存在差异[29-30]。本研究发现,在各地被竹种中,大叶竹种生物量积累速率明显比小叶竹种快。作为影响苗木质量的主要因素之一,生物量的大小能够较好地反映植物的生存能力,初期生长快、生物量大、生物量积累高的苗木,具有较强的环境适应能力[31-32]。这说明在一定植物生长期与环境条件下,大叶地被竹种环境适应能力高于小叶地被竹种,这可以为优良地被竹种推广应用提供参考。

3 结论与讨论