黑河生态调水后额济纳绿洲植被变化规律研究

董国涛,廉耀康,范正军,畅祥生,谷佳贺

(1.黄河水利科学研究院水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室,河南郑州450003;2.黑河水资源与生态保护研究中心,甘肃兰州730030)

绿洲是干旱区群众生存和生产的核心场所,绿洲的稳定与否直接关系区域社会经济的可持续发展[1]。黑河是我国西北地区第二大内陆河,流域下游区域干旱少雨,生态极为脆弱。自20世纪60年代以来,流域人口数量持续增长,中游水土资源开发突出,社会经济发展、生态环境改善与水资源供需矛盾日益加剧,致使黑河下游额济纳绿洲生态环境不断恶化,尾闾湖泊干涸。面对日益恶化的下游生态问题,2000年开始实施黑河干流水资源统一调度,向下游输送生态用水[2]。黑河流域实施生态调水以来,下游额济纳绿洲生态环境得到明显改善,引起国内外学者的广泛关注。乔西现等[3]研究表明,生态输水使得东、西居延海生态环境正向良好的方向转变;郭铌等[4]利用调水初期的卫星遥感数据分析表明,河道周围的额济纳绿洲植被得到较明显恢复;张一驰等[5]对2000—2009年额济纳地区植被指数的分析表明,生态输水后额济纳地区植被呈恢复趋势,下游生态恢复尤其明显;牛最荣等[6-7]研究表明,2000年生态调水以来下游区域地下水位逐年回升,整个额济纳绿洲地下水位回升了0.56 m;廖杰等[8]分析黑河调水以来额济纳盆地湖泊面积变化表明,2002—2015年湖泊由干涸状态逐步转变为蓄水状态。

黑河生态调水已近20 a,进入下游地区的水资源量持续增加,下游绿洲生态环境发生显著变化。为准确评估近20 a生态调水对下游植被的影响,基于遥感手段获取下游绿洲土地利用和植被指数(NDVI)数据,对比分析黑河生态调水前后下游绿洲植被变化特征,以期为下游生态治理保护和水资源优化配置提供科学依据。

1 研究区概况

黑河发源于青藏高原东北侧的祁连山区,流经河西走廊中部,最终注入内蒙古额济纳旗的居延海。流域面积14.30万km2,干流全长928 km,横跨3种不同的自然环境单元(见图1)。额济纳绿洲位于黑河流域下游,隶属内蒙古自治区阿拉善盟。地形呈扇状,地势西南高,北边低,中间呈低平状,海拔1 200~1 400 m。额济纳绿洲气候极端干旱,年均气温9.1℃,年均降水量34.5 mm,蒸发强烈,黑河中游来水是该地区的主要水源。绿洲植被以胡杨、沙枣、柽柳为主,林下草本和灌木、半灌木以苦豆子和芨芨草为主。额济纳绿洲是我国第二大胡杨林生长地,是维护阿拉善和河西走廊,以及整个中国北方地区生态安全的重要屏障。额济纳绿洲的生态环境问题是跨地区的区域性环境问题,关系到额济纳及中国北方地区生态环境的可持续发展。

图1 研究区位置示意

2 数据与研究方法

2.1 数据处理

美国国家航天航空局全球监测与模型组(GIMMS)归一化植被指数(NDVI)数据集(1981—2015年)空间分辨率为8 km×8 km,时间分辨率为15 d。该数据消除了火山爆发、太阳高度角等因素的影响,在全球范围内得到了广泛应用。中分辨率成像光谱仪(MODIS)NDVI数据集(2000—2017年)来源于美国国家航空航天局的MOD13Q1数据,空间分辨率为250 m×250 m,时间分辨率为16 d。两种数据集经过拼接、投影转换、裁剪等预处理,利用重叠期(2000—2015年)NDVI建立相关关系,将数据延长为1981—2017年的NDVI数据,分别计算1981—2017年NDVI最大合成值和生长季NDVI均值两种系列数据。

Landsat数据由美国航天局(NASA)实施的陆地卫星计划推出,空间分辨率为30 m。本文主要以1987年、2000年、2011年、2017年 4个典型年的 Landsat TM、ETM 及OLI遥感影像(轨道号 133/31、134/31)为基本数据源,在进行辐射定标、几何精纠正、大气校正、无缝镶嵌和研究区裁切等预处理的基础上,参考土地利用现状分类国家标准,通过人机交互式解译方法[9]获取研究区4个时期的土地利用类型数据。

研究区土地利用解译结果通过不同的方法进行验证,其中2011年和2017年解译结果采用野外考察验证,2000年解译结果利用SPOT影像验证,1987年解译精度通过查阅历史文档和地图资料,以及访谈当地居民的方法验证,综合检验土地利用解译精度为87.5%,解译结果满足研究需求。

2.2 研究方法

2.2.1 趋势分析

每个栅格的变化趋势和单个像元的时间变化特征可以反映整个空间的变化规律,进而表征区域时空格局的演变。采用一元线性回归方法在像元尺度对NDVI变化趋势进行拟合,拟合方程的斜率表示变化强度,该方法消除了研究时段内随机性偶发因素的影响,更接近于植被真实的变化。计算公式为

式中:Slope为植被指数NDVI变化率;n为检测样本数;i为年序列号;NDVIi为第i年植被指数NDVI的最大合成值。

Slope大于0表示植被指数呈上升趋势,植被状况有所改善;Slope小于0表示植被指数呈下降趋势,植被生长退化。

2.2.2 土地利用类型动态度

土地利用类型动态度指某研究区一定时间范围内某种土地利用类型数量变化情况。土地利用类型动态度可以真实反映土地利用类型变化的剧烈程度,计算公式为

式中:K为研究时段内某一土地利用类型动态度;Ua、Ub分别为研究期初及研究期末某土地利用类型的数量;T为研究时段长,当T设定为年时,K值就是该研究区某土地利用类型年变化率。

2.2.3 转移矩阵法

土地利用转移矩阵是马尔科夫模型在土地利用变化方面的应用,不仅可以定量表明不同土地利用类型之间的转化情况,而且可以揭示不同土地利用类型间的转移速率。土地利用转移矩阵来源于系统分析中对系统状态与状态转移的定量描述,包括研究区所有土地利用类型数据、土地利用变化特征及其不同土地利用类型年际变化特点。

式中:Sij为i地类转换成j地类的面积;i、j为转移前与转移后的土地利用类型;n为土地利用类型数。

3 结果分析

3.1 绿洲土地利用变化时空特征

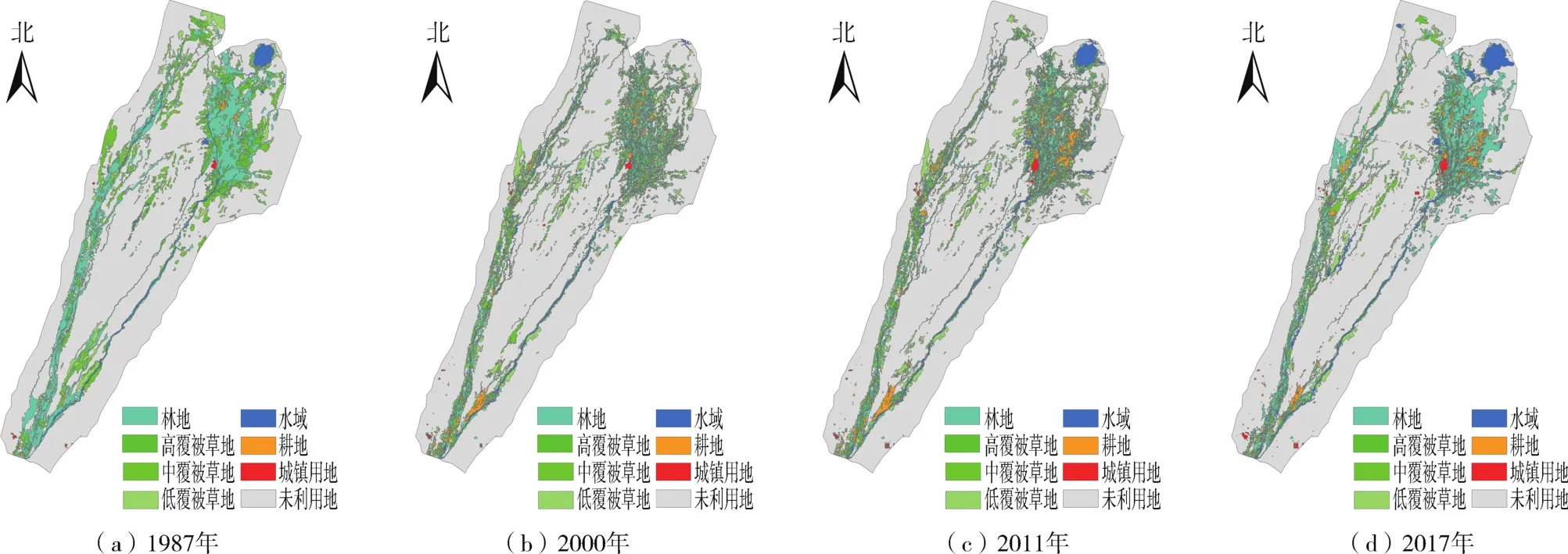

研究区1987年、2000年、2011年、2017年土地利用类型(一级分类标准)面积及其占比见表1。1987—2017年,研究区土地利用类型中面积占比最大的是未利用地,其次是林草地。1987—2000年,研究区耕地和低覆被草地面积增加显著,分别增加302.6%和143.0%;林地和高、中覆被草地面积大幅减少,高覆被草地面积减少76.8%,林地面积减少55.7%,其中灌木林地减少最为明显。这一时期研究区林草植被和水域面积均呈减少趋势,最突出的是1992年东居延海干涸。2000—2011年,耕地、水域和城镇用地面积显著增加,增幅均超过80%;疏林地、中低覆被草地面积减少,有林地、灌木林地和高覆被草地面积增加;未利用地减少了148.03 km2。2011—2017年,林地和高、中覆被草地面积均呈明显增加趋势,其中有林地、灌木林地和高覆被草地面积增幅超过80%;耕地面积减少22.3%;低覆被草地面积大幅度减少,减幅为47.8%。

总体来说,林草地面积变化过程呈V形,2000年生态调水以来,额济纳绿洲林草地面积显著增加,有林地面积基本恢复到1987年水平,水域面积持续扩大,已超过20世纪80年代中后期水平。

4个时期额济纳绿洲各类土地空间分布见图2。由图2可知,20世纪80年代中后期额济纳绿洲林草地分布广泛,主要位于东河上游和下游、西河全流域,其中东河下游地区林草地集中连片分布,东居延海水域面积较大,耕地有零星分布;1987—2000年林草地面积快速萎缩,其中东河下游林地面积减少显著,西河下游林草地面积减少幅度最大,东居延海水域干涸,东、西河上游地区存在大面积扩耕现象;2000—2011年东、西河下游林草地面积缓慢增长,耕地和城镇用地面积持续增加,东、西河中间地带草地存在退化,东居延海面积恢复到20世纪80年代水平;2011—2017年东河下游林地面积显著增加,西河中下游林草地面积持续增加,耕地面积受当地政府调控有所下降,东居延海面积继续扩大。

3.2 土地利用类型转换分析

以2000—2011年为例呈现不同时期土地利用转移矩阵(见表2)。根据3个时期的土地利用转移矩阵可知,1987—2000年,耕地和低覆被草地面积增加较为明显,耕地面积的增加主要来源于中、高覆被草地,低覆被草地面积的增加主要来源于中覆被草地;林地、中高覆被草地的面积均有不同程度减少,其主要去向为低覆被草地和未利用地。水域面积减少了将近40%,主要转变为未利用地。说明这一时期受中游来水影响,下游生态环境向恶化的趋势发展。2000—2011年,耕地、林地和水域面积增加较快,其中耕地和水域面积的增加主要来自未利用地,林地面积的增加主要来源于低覆被草地;面积减少最明显的是未利用地,减少的未利用地主要去向是草地。2011—2017年,面积增加最明显的是林地和水域,其中林地面积的增加主要来源于低覆被草地和中覆被草地,水域面积的增加主要来源于未利用地;面积减少最明显的是未利用地,其主要去向是低覆被草地和林地。整体来看,1987—2017年,土地利用类型转换主要经历了由林地和中、高覆被草地转变为低覆被草地和未利用地,而后又转变为林地和中高覆被草地的过程。明显增加,其中高覆被草地和林地面积增长速率较快,分别为24.71%、10.77%。这说明黑河生态调水对下游植被恢复起到关键作用,尤其是2011年以后,随着生态调水年份的增加,林草地向高覆被转变趋势明显。

表1 1987—2017年研究区土地利用类型分布

图2 不同时期额济纳绿洲各类土地空间分布

表2 2000—2011年土地利用类型转移矩阵 km2

表3 1987—2017年土地利用年变化率 %

3.3 绿洲植被变化速度分析

黑河额济纳绿洲土地利用年变化率见表3,由表3可知,1987—2000年,林地、中覆被草地、高覆被草地、水域面积均有不同程度减少,其中:面积减少率较大的土地类型有高覆被草地和林地,年变化率分别为-5.49%、-3.98%;面积增加率较大的土地类型有耕地和低覆被草地,年变化率分别为21.62%、10.22%。2000—2011年,除未利用地、中覆被草地、低覆被草地面积有所减少外,其他土地类型面积均增加,其中水域和耕地面积增加较快,年变化率分别为 7.67%、7.18%。2011—2017年,土地利用类型中面积减少的有耕地、低覆被草地、未利用地,林地、水域等面积均有

3.4 绿洲植被盖度动态分析

研究区1982—2017年植被NDVI年最大合成值和生长季NDVI均值变化见图3。研究区NDVI年最大合成值最高值和生长季NDVI均值最高值均出现在2017年,分别为 0.123、0.107。 1982—1995年绿洲植被NDVI波动变化,1995—2000年呈现明显下降趋势,2000年开始实施生态调水后,自2003年起植被NDVI呈现快速增长趋势,年均增加0.002,NDVI生长季均值与年最大合成值变化趋势一致。

研究区2000—2017年NDVI变化趋势(见图4)表明:Slope大于 0的区域面积占研究区总面积的92.35%。整体来看,研究区内NDVI整体呈上升趋势,植被覆盖情况明显好转,同时存在显著改善区和显著退化区,黑河下游地区植被覆盖变化具有明显的区域差异。其中:植被恢复较好的区域主要分布在西河上中游区域、东河上游和下游区,尤其是额济纳绿洲核心区较为显著,这与黑河生态调水息息相关;植被覆盖显著下降的区域所占面积较小,零散分布在额济纳三道河和四道河干渠之间及狼心山水文站周边地区。

图3 1982—2017年植被NDVI变化情况

图4 2000—2017年NDVI变化趋势

研究区植被NDVI变化趋势分级统计见表4,由表4可知,2000—2017年植被NDVI退化区域甚微,退化区域面积占研究区总面积的比例不到2%,其中:轻微退化面积占比为1.57%;研究区植被NDVI基本保持不变的区域占比为67.58%,主要是研究区的未利用地;轻度改善和中度改善的面积占总面积的25.94%;明显改善区域面积超过300 km2,主要分布在东河上游和下游、西河上中游及东居延海周边地区。

表4 2000—2017年研究区年均NDVI变化趋势分级统计

4 结 论

基于遥感卫星影像解译获取的4期土地利用变化数据及1981—2015年GIMMS NDVI和2000—2017年MODIS NDVI数据,研究了黑河生态调水后下游绿洲植被变化特征。额济纳绿洲林草地变化过程呈现V形,2000年开始生态调水以来,下游林草地面积显著增加,有林地面积基本恢复到1987年水平,水域面积持续扩大。1987—2017年,土地利用类型转换主要经历了由林地和中、高覆被草地转变为低覆被草地和未利用地,而后又转变为林地和中、高覆被草地的过程。黑河生态调水对下游植被恢复起关键作用,随着生态调水年份的增加,林草地向高覆被转变趋势明显。研究区植被覆被度明显上升,植被覆被改善区域占总面积的比例近30%,退化区域面积占比不到2%,表明生态调水后下游植被明显改善。