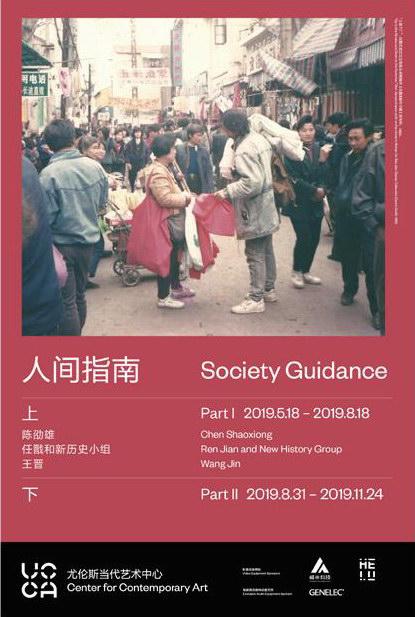

翻开这一本《人间指南》温故知新 重新理解当下艺术

王雅静

1.王晋《叩门—美元上的总统》被用作《新周刊》杂志1999年第14期(总第69期)封面

一间平平常常的屋,几位忙忙碌碌的人,一本热热闹闹的书,有意人间指南,无奈人各东西……上世纪九十年代,一部由金炎、赵宝刚导演的电视剧《编辑部的故事》一经播出便成为“爆款”,在信息传播远不如当今便利的上世纪九十年代,这部小成本室内剧参与到了整个社会的大变革中。

这一时期,知识界和社会个体均在经济驱动力的影响下,呈现出前所未有的丰富性。不得不说,得益于相机和视频设备的普及,全球经济的标志性符号出现,中国各地的艺术家以各种方式对这些变化做出了回应,并特别强调了“新媒体”的概念。

在中国,广州是一座在对外贸易和交流中具有关键枢纽意义的南方城市,艺术家陈劭雄的作品“街景”系列即取材于当时广州的城市景观:艺术家将在城市各地拍摄的景观进行拼贴与重组,将自己转变成熟悉城市中“永远的旅客”;影像装置《视力矫正器》使观众置身于广州的街景投影画面中,模拟出个体在街头进行扫视的状态,藉此探讨景观、媒体设备与观看之间的关联;“风景”系列作品和陈劭雄为大尾象工作组展览创作的《七天的沉寂》相关文献资料亦于展览中呈现,以串联出艺术家针对变化的现实所设定的自我和“观看”的他者身份。

随着中国进入这一有些陌生的新时代,王晋于九十年代初期创作了一组现成品绘画《叩门》,将美元的七种面额的图像印在故宫旧城墙砖上。这组作品最早被艺术家称为“敲门砖”。此次展览中,作品被以大幅图片的方式重新呈现,艺术家转而强调图像的绘画性趣味。

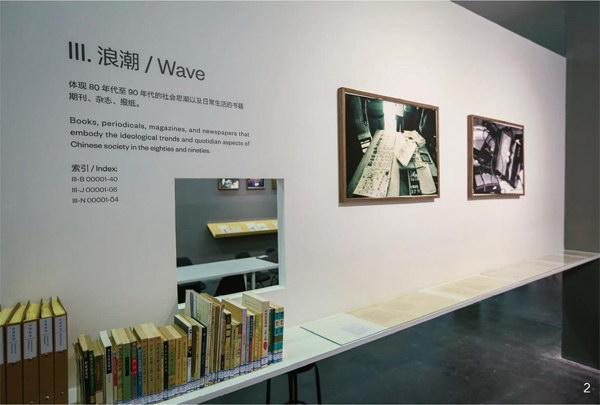

通过直接指涉甚至仿拟消费文化,任戬的个人创作及其新历史小组时期的工作开辟了新的讨论路径。展览在中展厅设立“新历史小组阅览室”,将之构建成一个阅读与对话的空间,呈现艺术家任戬八十年代的个人艺术创作,及其九十年代初期作为新历史小组成员所开展实践的一系列相关资料,从具体的实践维度出发,艺术家创作轨迹所经历的清晰转向。“新历史小组阅览室”将艺术家的创作文本资料与创作发生的时代背景并置,让观众在对照中重温那个时代的情景。

“消费”在今天不再只是一种为满足经济需求而产生的购买行为,更成为了一种渗透于知识、欲望甚至是主体建构过程内部的要素。在此背景之下,展览“人间指南”将艺术作品视为过去时刻的“方位浮标”,在时间轴中重新理解深刻塑造了我们当下的中国艺术与艺术家的工作简史,并获得一种“温故知新”。

Q&A

Q:《北京青年》周刊

A:UCCA尤伦斯当代艺术中心馆长田霏宇一个特征鲜明的独立时代

Q本次展览将关注焦点放在了上世纪90年代的一系列作品,这次展览的关注焦点与UCCA以往的展览方向有什么不一样?

A本次展览展出艺术家陈劭雄、任戬和新历史小组、王晋与上世纪九十年代相关的一系列创作。

目前,UCCA已经举办过很多国际方面的展览,但我们最根本的使命依旧是继续梳理中国当代艺术发展的脉络和历程。这次展览——“人间指南(上)”是通过一个非常有焦点的方式,探索某一个特定时刻的几件事件,做出了非常有意思的一个论点。

Q这次展览为什么会选择聚焦于某一个特定时期?

A展览聚焦和梳理中国艺术家在上世纪九十年代初期,以不断深化和加速的经济改革引起的大规模社会转型为背景进行的艺术实践。此次展览引导观众重新审视二十世纪九十年代早期——尽管艺术家个体在其创作中详尽地探究了这一时期,但在艺术历史叙事中,它更多地被视为一个过渡时期,而非一个自有其鲜明特征的独立时代。

Q本次展览算是UCCA开启的新篇章吗?

A这次参展的几位艺术家在时间密度很高的阶段,做出了一个结合了作品本身和相关文献的展览方式,观众也会发现此次展览与过往展览不一样的地方,获得不同的感受。是的,我们希望在UCCA美术馆资源变得更丰富的前提下,继续做各种研究和梳理相关的工作。这次展览也是开启了新的篇章,我们这类的展览慢慢也会多起来。

Q此次展览是“人间指南(上)”,所以还会有下部分的展览?

A是的,没错。“人间指南”分为上、下两个部分,展览的下部分将于今年8月31日至11月24日呈现,下部分展览是从多学科路径出发展开研究,将艺术品与汇集了档案资料的阅览室并置展示。

Tips

“人間指南(上)”

聚焦于艺术家们如何审视和解构这种尚未完全成型的“现代性”,其叙事既关乎艺术家作为知识分子群体的一部分面临的价值困境,同时也是关于今天我们的文化状况的溯源。展览以回顾的视角观看当下,亦基于当下的现实来回溯问题的发端。

2.陈劭雄,《街景-天河城》,1999,数码微喷,270×405cm

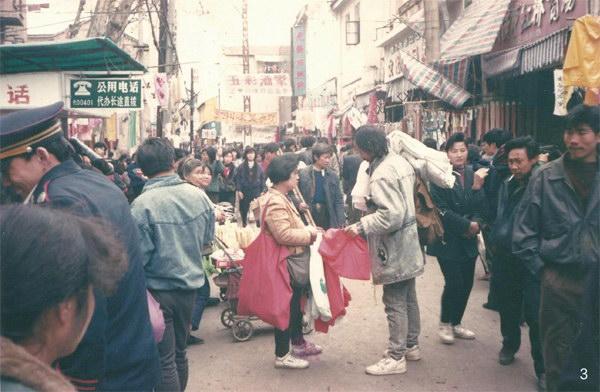

3.“上街下厂”,新历史小组成员任戬在武汉汉正街街头采购制作《任戬集邮牛仔服》的布,1992

4.陈劭雄《视力矫正器—7》,双视影像装置,1998

Q:《北京青年》周刊

A:策展人卞卡

艺术家作品中的两重性

Q为什么“90年代”会作为一个话题,这个展览是一个回顾展吗?

A实际上,这个展览并不仅仅是一个回顾展。我自己是想把这个展览变成一个当下的展览,或者说是过去的作品怎么样跟今天发生关系的探讨,它不是到了一定年龄或者有些阅历的人去炫耀自己过去的成绩,而是说如何和今天发生关系,这个是展览特别重要的一个出发点。另一方面,它确实也呈现了90年代以来中国社会开始进入现代性和全球化的进程当中的历史背景下个体艺术家的作品呈现。

Q展览为何取名为“人间指南”?

A展览标题取自1991年上映的一部国产室内喜剧《编辑部的故事》,由葛优和吕丽萍等著名演员出演,以幽默的方式介绍了彼时新兴的社会现象,更塑造了当时的公众形象。《人间指南》是电视剧中的一份杂志,这个词也因此显示了九十年代初那个年代——特别是经济结构转型的社会背景下,面对价值的虚焦,公众所产生的焦虑、困惑和对价值重建的期待。

Q“人间指南(上)”上半部分展览的侧重点在什么方向?

A这上半部分主要是强调从八十年代以来,艺术家带着理想主义、人文精神,到九十年代变成社会关怀、现实关怀的转变。所以,我们可以看到几位艺术家的作品里有两重性——既有精神诉求,又迅速地对当时社会变化作出反应。这是上半部分展览的方向,也是选择艺术家的一个标准。上世纪九十年代,随着经济制度与社会结构的急剧变革,中国在整体价值观积淀尚不完备的状况下急速进入消费型社会,这场“消费革命”对中国的私人生活与公共社交均产生了深远影响。这一时期,知识界和社会个体均在消费主义的经济驱动力的影响下,呈现出了前所未有的丰富性和矛盾性。展览聚焦于艺术家们如何审视和解构这种尚未完全成型的“现代性”,其叙事既关乎艺术家作为知识分子群体的一部分所面临的价值困境,同时也是关于今天文化状况的溯源。

Q那下半部分的不同点在哪里?

A第二部分倾向于九十年代,因为九十年代伴随着社会进程,其实会呈现出特别丰富的个体面貌,所以说,我们在下半部分就会呈现出另外一些艺术家,他们在九十年代以来的创作中呈现出的多种面相,所以这也是两个部分的关系。

Q你对90年代的艺术状态有怎样的认知?

A我自己看了很多九十年代以来的艺术文献,九十年代商品经济在发展,但是我们艺术的产业或者说艺术的机制,比如说画廊、艺术馆、双年展这种机制还没有形成,这个时期的艺术家是比较艰难的。例如,陈劭雄老师的创作里就有他那种对现实的旁置若轻和视角。而且,陈劭雄老师特别迅速敏感地捕捉到了电脑、互联网这些(新科技的兴起)。我觉得,这是艺术家的敏感,在今天一个所谓后网络的时代,这些事看起来就是很正常,但在那个时期却是一种先锋的精神。那个时期的人对未来都充满了展望,艺术家的思维更是跨越性的、跨时代的思维。

1.“人间指南(上)”在UCCA展览现场“新历史小组阅览室”

Q:《北京青年》周刊

A:艺术家“新历史”小组成员任戬

让艺术在本土生根发芽

Q在八十年代,你是如何感受到时代的巨大变化的?

A在当初八十年代中期的时候,大概是1982年到1985年期间,这段时间,我们感受到时代的变化,中国刚刚改革开放,在这其中有一个印象非常深的,那个时候我们对于人生态度以及怎么样面对这个时代都有很多思考。后来跟着现代艺术的发生,最后逐渐走到九十年代。这些强烈的反差造成了我们对于经济、艺术、物质资本的碰撞,也正是那个时候,我从哈尔滨到了武汉。

Q到了武汉以后就成立了新历史小组吗?

A那个时候,也是有一个机缘巧合。正好遇到广州双年展,这个双年展意义非常重要,在中国当代艺术进程当中,这是第一个做艺术和市场结合的。所以这件事情是一个启蒙,也是问题矛盾的交点。

我们到了武汉成立了新历史小组,我们小组的成员是由学历史、人文的学者,还有艺术家、理论家组成的。我们在一起经常讨论,最后形成了组合,结合广州双年展,将我们蒋时代变化作出的思考展示出来。

Q新历史小组的任务是什么?

A我们从个人的工作,包括新历史小组共同的工作,是在那个年代给大家提供了可能。在中国的本土上,如何生长出一个来自本土的声音,不是移植的,更不是抄袭的,而是本土所发生的当代艺术的现象,我们逐渐会显露出来。我希望,我和新歷史小组给大家提供这样的可能。当然,大家会有自己不同的看法,但是我觉得这是我们所要完成的事情。所以目前,我和新历史小组的朋友们,还在继续做新的事情,就是在现在的这种生物时代、生化时代发生的新的变化。

Q:《北京青年》周刊

A:艺术家弓克

“只有过去可以追溯”

Q对于新历史小组的任务有什么其他角度的阐述呢?

A我想先做一个设想,黑色墙壁,然后在里面放两面相对的镜子,还有一盏灯,之后,我们会看到无限的物像。在这个环境之下,每个人对当时物像不断重复的认识是清晰的,知道它是单一的物像的无限重复。但是后来发生一件事情,这两面镜子被打成碎片,在打成碎片之后,这个镜子本身碎片化了,但是物像没有增加。这种状况之下,我们往往会忽视多样性,也是简单物象的重复。而在这个时候,我们往往会把这种简单的重复误认为是丰富性和多样性。所以说在这种状况之下,是很容易迷失的,但在这个时候可能往往会忘记问一个问题,就是碎片是怎么来的?碎片原来一定是个整体,那么原来这个整体是怎么形成的呢?有什么意义,又是什么力量让这个整体变为碎片?这种力量是不是一种有意义的、真正的有效的力量?当然忘记问这些,并不等于这些不需要问,因为在碎片里边、没有在碎片里找到有序性的情况之下,我们既不能谈论现在,更不能谈论未来,因为未来一定要在一种有序性里面去谈论。在这种情况下,只有过去是我们可以追溯的,我想,这就是新历史小组的起点。

Q这个小组的人都有哪些共同特征呢?

A这种形形色色可能会让人想起19世纪末和20世纪初的塞纳河左岸的咖啡馆,当然这是新历史小组的不同方面。不过也有个共同方面,就是里面大多数人都教过书。所以,这种情况带来新历史小组的另外一个特点就是学术性,是学术的,但是,不是“学”。当然在大家都不知道哪里是前面的时候,回头评论有序性,这个时候就有了新历史小组的起点和基础,而新历史小组后来的工作无论是集体行为还是个人行为,都带有相应的特点。

2.“人间指南(上)”在UCCA展览现场“新历史小组阅览室”

3.“人间指南(上)”在UCCA展览现场“新历史小组阅览室”

4.UCCA展览现场

5.UCCA展览现场