梧州水上民歌在视唱练耳教学中的应用

刘纪辰

摘 要:广西梧州被称为广西的东大门,其水域广阔,历史上曾有大量渔民在这里的水上定居,他们聚居形成了水上族群——疍家。在这里生活的人们在生产劳动中创作了梧州水上民歌。随着政策鼓励渔民上岸定居,水上民歌的传承逐渐变得艰难。本文通过对水上民歌的简单介绍,并对其创编,将水上民歌运用到视唱练耳课堂中,使水上民歌得以继续传唱。

关键词:梧州水上民歌;视唱练耳;传承

1 梧州水上民歌

广西梧州历史悠久,历史上被称为“苍梧”,位于广西的东部;地处桂江、浔江与西江的汇合之处。因河网密布、水上贸易发达,在水上定居的渔民聚居,形成了一个特别的族群——疍家。疍家居住在艇上,以艇为家庭单位,以捕鱼、水上运输为生。他们在水上生产劳动时,以歌声抒发感情,因此产生了水上民歌。

水上民歌也叫水上船歌、水调船歌、咸水歌。水上民歌的种类丰富,按歌曲的功能分类,主要有水上号子、渔歌、风俗礼仪歌这三种。

1.1 水上号子

水上号子又能细分为撑船歌、水路歌和起重号子。撑船歌旋律性强,具有较强的歌唱性,是渔民在撑船时为抒发感情而唱的。水路歌也叫滩路歌,是记录了桂江、浔江与西江这三江的航道、水文、地理等航行相关情况的歌谣,用来指导船的航行。起重号子则是码头工人在码头起卸货物时唱的曲子。

1.2 渔歌

渔歌是疍家在生活中即兴的用来表达情意的歌曲。渔歌分为对歌、叹花、堂讯谣和情歌四类。对歌通常是两位渔民之间一问一答的即兴歌曲。歌词常来源于生活中的事物。叹花则是运用比喻手法,通过赞美花朵来赞美人、歌颂美好生活。堂讯谣是用歌词把渔民开船经过的地方的位置特点描述出来。青年渔民通过唱情歌来互相传递心意、倾诉衷肠、歌咏爱情。

1.3 风俗礼仪歌

疍家在水上生活,日常生活中也有很多讲究的礼仪,由此诞生了很多风俗礼仪歌。风俗礼仪歌有很多种,包括船家婚礼歌、船家哭嫁歌、开礼艇歌、礼艇对歌、婚礼拜堂歌、哭丧歌。

2 水上民歌《撑的歌》改编及分析

2.1 《撑的歌》介绍

《撑的歌》的类型是撑船歌,歌词表现了渔民在河中划船,伴着竹篙拨动水面的动作歌唱的愉悦心情。歌词浅显易懂,接近日常口头表达。歌曲旋律流畅,节奏平稳,以四分音符和八分音符为主。全曲有四个乐句,最后皆落在主音上。曲中没有出现五度以上的大跳。

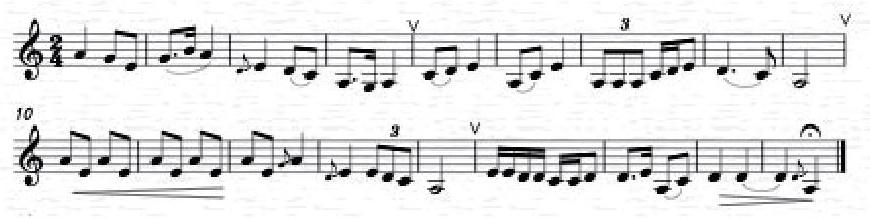

2.2 《撑的歌》改编

保留原有的调式调性,变换旋律节奏;增加十六分音符和三连音;添加附点和前十六后八节奏;增加跳进练习,加强音程训练;在重复旋律处添加表情记号,训练学生对力度的处理。改编后的歌曲适合有一定视唱练耳基础的学生。

2.3 课堂实际应用

课例:《撑的歌》

教学对象:本科一年级学生

教学时长:40分钟

课程目标:

(1)了解水上民歌音乐特点,感受传统音乐的魅力。

(2)对力度控制、表情处理有所了解。

(3)在传统音乐学习中培养对民族音乐的认识。

课程内容:

(1)了解水上民歌产生的背景和乐曲种类。

(2)学唱《撑的歌》,掌握作品的风格。

(3)以《撑的歌》为练习材料,将其改编为对歌形式。

教学步骤:

(1)教师介绍水上民歌相关知识。

(2)完成作品的识谱练习,节奏与音高练习分开进行。

(3)学习作品,并将标记的表情符号通过声音表达出来。

(4)分组练习,并对作品进行改编。

教学重难点:

(1)音程跳进的音准。

(2)三连音与十六分音符的节奏把握。

(3)表情符号的处理。

3 梧州水上民歌与视唱练耳融合的必要性

水上民歌的旋律平稳,吟唱性强,但是因为传唱度低,传承人逐渐减少,水上民歌已经很少出现在大众视野中。将水上民歌改编为视唱作品可以让学生进一步接触、了解古老的民歌,让水上民歌得到有效的传承。

水上民歌具有独特的调式,区别于传统视唱练耳教程中西方音乐作品的风格,可以增加学生对传统调式调性的了解,感受我国歌曲特有的地域元素,并且在学习中,对民歌产生的背景、歌词特征、歌曲种类有进一步的了解,在潜移默化中学习传统的音乐,构建学生更为全面的音乐观。

“民族的即是世界的。”民歌是一个民族悠久历史的体现,可以反映一个民族的精神面貌。将传统民族音乐引进课堂,是保护民族音乐的重要措施,更是传播民族音乐的重要途径。梧州水上民歌体现了传统民族文化,将水上民歌引进视唱练耳课堂,不仅可以继承、传播我国优秀的传统音乐,同时能够把我国丰富的传统民族音乐应用到课堂中,完成对中国传统民族音乐的渗透与传承,这也是我们文化自信的体现。

参考文献:

[1] 梧州市民間文学三套集成领导小组.梧州市歌谣集·梧州市志[M].南宁:广西人民出版社,?1987.