城市轨道交通网络行车服务功能需求分析研究

贾文峥,廖理明,刘 悦 ,冯旭杰

JIA Wenzheng1,LIAO Liming2,LIU Yue1,FENG Xujie1

(1.交通运输部科学研究院 城市公共交通智能化交通运输行业重点实验室,北京 100029;

2.成都轨道交通集团有限公司 运营公司,四川 成都 610051)

(1. Key Laboratory of Advanced Public Transportation Science, China Academy of Transportation Sciences, Beijing 100029, China; 2. Operation Company of Chengdu Rail Transit Group Co., Ltd., Chengdu 610051, Sichuan, China)

城市轨道交通网络化运营管理的理论方法、标准规范及工程实施的研究,主要表现在互联互通、资源共享、运营绩效、线网调度指挥及综合应急管理等多方面,网络行车组织在运力配置、网络时刻表编制、大客流应对及突发事件应急指挥等方面也表现出不适应情况。与单线行车组织相比,网络条件下行车服务对跨线运营、共线运营、网络时刻表管理、市郊线路与中心城区线路运能匹配及运营服务可靠度等提出更高要求,需要运营需求体系和相关标准指导工程实施,更好服务乘客出行。因此,需要深入针对城市轨道交通网络行车服务功能需求进行分析,为城市轨道网络化运营提供研究支撑。

1 城市轨道交通网络行车服务概述

1.1 网络行车服务

一般而言,城市轨道交通车站通常不设置侧线,单线行车组织采用列车追踪运行方式,如果不明确网络行车服务需求,在形成网络后行车服务仍然是单线模式,线路之间换乘衔接不畅,无法实现列车跨线运营或快慢车运营,影响服务水平。因此,按照是否制定网络运营功能需求并依据需求指导规划设计,可以分为单线叠加型网络和需求指导型网络。

(1)单线叠加型网络。单线叠加型网络是按照单线进行设计和建设,逐渐叠加形成网络,依赖节点换乘,一定规模时建设网络层面的运营协调指挥机构或信息平台,行车组织仍然为单线模式,可能造成线路间运能匹配或换乘等问题,线路间车辆、限界、设备系统标准及作业规程等存在差异,不同线路间行车组织关联性较弱,本质是单线运营模式下的线网协调指挥。

(2)需求指导型网络。需求指导型网络是将网络化工程作为一项单独工程进行运营功能设计,确定跨线运营、灵活交路等行车服务需求,建立网络化建设和运营标准,实现网络行车服务集中指挥和灵活运营组织。应名洪提出应重视城市轨道交通网络化管理的顶层架构设计[1],明确运营需求功能,在设计、制造、施工和验收阶段检查功能实现情况,通过实施过程管理落实运营需求,实现网络行车服务目标。

1.2 存在问题

国内城市轨道交通网络普遍为单线叠加型网络,在网络行车服务方面面临诸多需求和突出问题,表现在运能与运量匹配欠佳,运能不足和浪费现象并存,运能配置缺乏灵活性影响乘客出行体验等方面。部分线路运能不足、线路间运能不匹配不协调,车辆、配线等不具备灵活配置运能的条件,线路运能提升受限,单点故障对行车服务影响较大,通过运营管理手段进行应对和优化空间不足。

网络行车服务与复杂客流需求的适应性值得关注。远期客流需求具有不确定性,适应长期或不断变化的服务需求是一项难题,有可能导致运能不足,也可能造成运能浪费。白广争[2]通过阐述网络化行车组织优化的相关理论,针对客流需求复杂性,对线路行车组织多样化问题展开分析,对大小交路运营组织方案进行了研究。局部大客流风险是目前城市轨道交通网络化运营面临的突出问题,单线运能不足造成进站客流聚集,由于不具备列车跨线运营条件,需要通过节点换乘实现客流在不同线路间的移动,2条线路运能不匹配极易造成换乘客流聚集。通过调整单线列车运行交路、列车行车间隔等措施均不能有效缓解,行车组织灵活性不足。鲁放[3]提出了城市轨道交通网络系统运输效率理论框架,根据系统能力供给和乘客出行需求,给出了网络运输效率优化策略和方法。另外,可靠性、安全性和可恢复能力也是行车组织管理的重点问题。

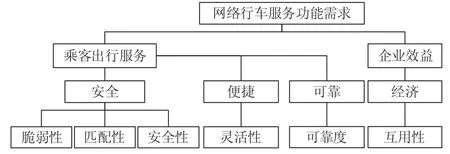

2 城市轨道交通网络行车服务功能需求分析

城市轨道交通网络化运营本质是以乘客服务为导向,为乘客出行提供安全、可靠、便捷的出行服务,同时兼顾企业运营效益,而行车服务是网络化运营的核心,行车服务功能需求主要包括优化乘客出行服务和保障企业效益2方面,城市轨道交通线网行车服务功能需求框架如图1所示。

乘客出行服务需求主要包括安全、便捷和可靠,企业效益需求主要包括经济可持续性,根据每项具体需求,又可以分为脆弱性、匹配性、安全性、灵活性、可靠度和互用性6方面需求。

图1 城市轨道交通线网行车服务功能需求框架Fig.1 Functional requirement framework of train operation for urban rail transit network

(1)脆弱性。脆弱性是指线网中可能对行车能力或行车安全造成危害的薄弱环节,描述线网固有缺陷或薄弱环节及其承受干扰的能力。城市轨道交通系统脆弱性研究是线网行车安全的理论基础。韩豫等[4]对基于脆弱性的城市轨道交通运营安全理论框架进行了研究,从干扰、暴露和脆弱性3方面分析了运营安全事故机理,提出改善系统脆弱性是预防运营安全事故的关键。程悦等[5]对大客流扰动下的地铁脆弱性进行了探究,构建了地铁脆弱性评价指标体系。行车服务功能脆弱性分析是指线路、车站等基础设施以及车辆、供电、信号等系统设备和保障行车服务的人员等对行车服务功能构成的本质缺陷,出现一个或多个非正常情形时将导致不安全事件发生。脆弱性分析是消除行车服务本质缺陷的过程。

(2)匹配性。匹配性是指行车运能配置满足多样化客流需求的能力,包括单线运能与客流匹配、换乘线路间运能匹配及网络换乘站时刻表匹配3方面。单线运能与客流匹配须解决大小交路、混合交路设置及上下行客流不均衡运输等需求,还应考虑未来进站量、出站量和换乘量最大可能情况下车站能力匹配性。换乘线路间运能匹配是指单位时间内换入本线的客流应能满足设计运能,避免通道过度拥挤发生大客流风险,或站台过度拥挤导致列车无法按预定时间开关车门,造成列车停站延误。时刻表匹配是各线路时刻表在换乘站的时间匹配,包括首末班时间及换乘接续时间等。主要影响因素包括车站规模、站台长度、站台宽度、列车编组、车型选择和换乘条件等。

(3)安全性。安全性是保障行车服务不发生导致人员伤亡或财产损失等行车事件或事故的性能。行车服务安全性通过功能安全、作业安全和系统安全3方面来实现。功能安全是指线路、车辆、供电、信号等行车服务设备设施的安全性要求,在系统设计过程中为避免损害而设置的功能,从设计、建造到运行维护全过程可以审查和测试。作业安全是对行车作业的安全保障措施,如进出站、出入段、调车作业、折返作业等,通过规章制度和正确操作保障安全作业。系统安全是指建立明确的系统安全管理体系,确保安全体系被正确、完整执行,安全承诺与行动符合一致性要求。

(4)灵活性。灵活性是指行车服务可以适应复杂客流需求和应急调度指挥的能力,通过配线设计等实现多种交路方式的行车组织。线路单日实际客流分布根据时段不同可能呈现哑铃形、纺锤形或驼峰形等形态,单一交路、大小交路通常不能很好适应多变的客流需求,导致部分断面列车满载率过高,也可能因为列车满载率过低。条件允许情况下通过在存车线合理安排临时列车上线等方式,可以实现更短行车间隔,缓解断面客流过度拥挤。对于较长线路,通过合理设置双列位存车线,在非正常或应急情况下,可以临时存放救援列车,避免列车沿正线长距离运行回库造成运能浪费。灵活性高度依赖线路和车站设计,沈景炎[6]对城市轨道交通车站配线的类型和功能进行了研究。当系统建成后,受地下空间、土地资源及成本等因素影响,为提高灵活性对车站配线进行改造的代价巨大或不具备条件。

(5)可靠度。可靠度是指发生一次5 min晚点之间的平均行车里程,通常称为列车服务可靠度,是衡量行车服务水平的一项重要指标。蔡昌俊[7]以广州地铁为例详细分析了运营可靠度的设计、分配与实现方法,唐寿成等[8]探讨了城市轨道交通行车效率问题。实现良好可靠度取决于设施设备可靠性和突发事件时运行调整等因素,前者主要通过设计、制造和运营维护实现,后者高度依赖匹配性和灵活性。单线行车晚点导致客流在站台或通道聚集时,匹配性决定了另外一条线路经过该站的列车是否会发生站台或通道拥挤,造成列车晚点传播。灵活性为及时有效的行车服务救援提供可能,确保短时间内提供列车上线运行,降低列车晚点影响。可靠度是可以设计和分配的,根据线路功能差异设计不同的可靠度指标;指标高低影响成本投入,高可靠度意味着需要在设施设备可靠性以及线网匹配性和灵活性设计方面进行更多投入。

(6)互用性。互用性是指为行车服务提供保障的设施设备可以满足在网络不同线路间互用和互操作的程度,互用性是实现跨线运营等网络行车组织的基础条件。互用性通过设施设备技术指标、接口和维护标准化来实现,设施主要包括线路、车站和站台等,供不同编组列车行驶和停靠;设备主要包括车辆、供电、通信和信号及检修工器具等,保障列车具备在多条线路运行的条件。互用性越高,表明网络设施设备越符合统一的技术标准,列车附属某条线路的关系弱化,可根据网络需要灵活运用。互用性为最优化网络资源配置提供了可能,可以从网络层面进行精准运能分配,避免某条线路运能充分却无法与运能不足线路进行资源互用。互用性为优化人力资源配置和规范行车服务成本定额创造了条件,列车驾驶员、行车调度人员及设备维检修人员等可以从网络层面综合配置,为标准化资产管理和制定标准成本定额创造条件。互用性可以通过网络化工程设计来实现,通过明确设施设备和人员互用性要求,制定相关技术标准,作为线路规划设计、建设和接入网络的基本要求。

3 案例分析

以成都地铁线网为例,如图2所示,1号线是南北方向骨干线,可换乘2号、3号、4号和7号线,在火车南站和火车北站与7号线换乘。1号线分三期建设,一期工程升仙湖站位于线路最北端,与车辆段连接,三期工程往北新建韦家碾站。下文以线网运营表现和改造情况为例,分析网络行车服务功能需求问题。

图2 成都地铁线网图Fig.2 Map of Chengdu metro network

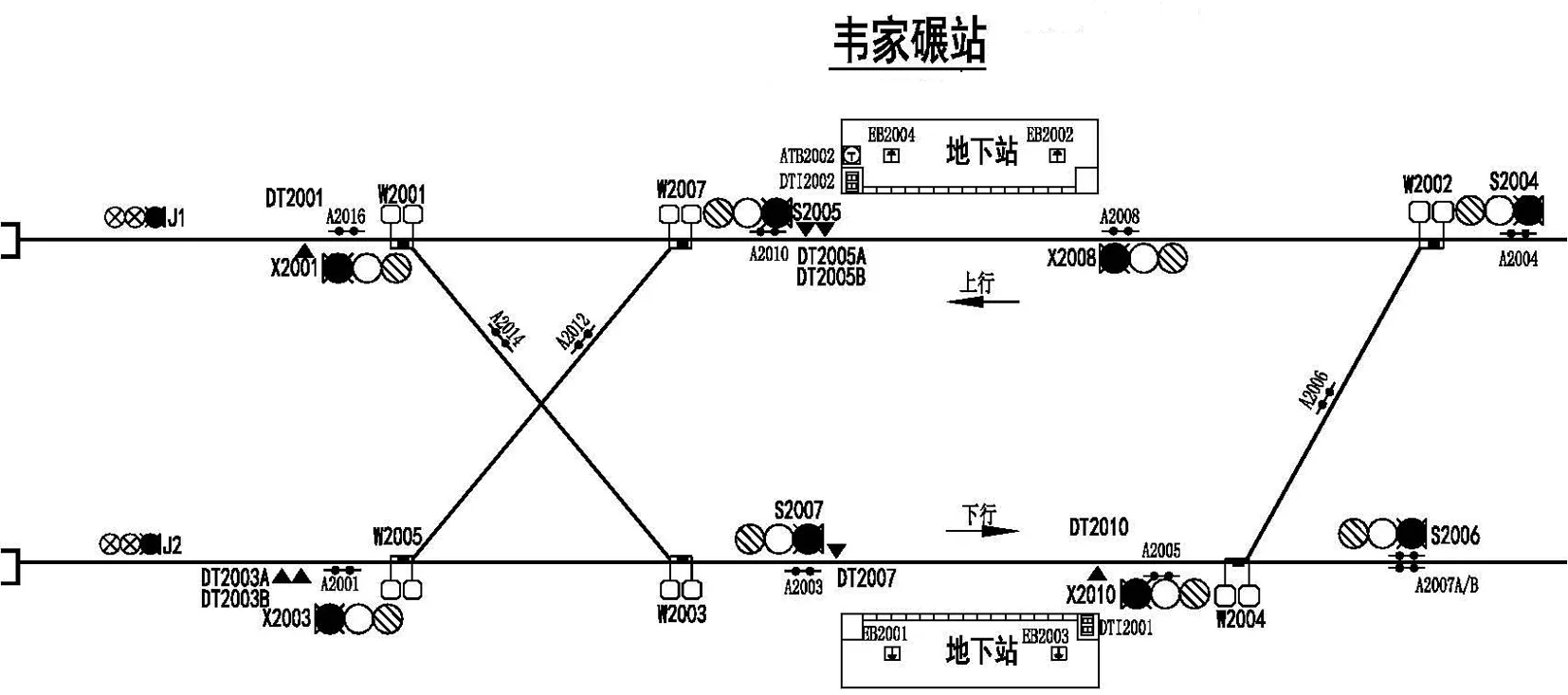

(1)在脆弱性方面,主要表现在设计缺陷导致故障情况下行车作业缺乏调整空间,造成列车晚点,特别是折返站或连接车辆段的关键道岔设计等。地铁1号线升仙湖站配线如图3所示,出入段作业和折返作业需要使用相同道岔,2017年9月某日,该道岔发生失表故障,造成小交路折返1列,晚点2列,最大晚点7 min 10 s,启用备用车1列。受线路条件和升仙湖站周边开发等因素影响,升仙湖站不具备配线施工改造条件。为解决该问题,从升仙湖站往北新建一座韦家碾站,作为线路三期工程,车站配线设置为站前单渡线和站后交叉渡线,地铁1号线韦家碾站配线图如图4所示。改造前,该道岔转动次数520余次/d,道岔故障致列车晚点平均约8 min;改造后,道岔转动次数60余次/d,道岔故障极小造成列车晚点。

图3 地铁1号线升仙湖站配线图Fig.3 Layout drawing of Shengxianhu station on metro line 1

(2)在匹配性方面,主要表现在新线开通与既有线换乘站客流不匹配,站台大客流拥挤导致列车停站时间延长,尤其是高峰时段行车能力明显下降,不得不进行车站扩容改造。火车南站为1号线和7号线换乘站,7号线开通后大量乘客在火车南站换乘前往世纪城方向,造成火车南站换乘通道及1号线站台大客流聚集,1号线早晚高峰时段往世纪城方向列车停站时间由计划的36 s延长到平均55 s,1号线高峰小时能力平均下降约1 500人次。为缓解大客流问题,对1号线站台进行改造,拆除站台直梯、屏蔽门控制室、扶梯三角间和部分装饰立柱等,增加有效候车面积100余m2,改造站厅和换乘通道等,站停时间压缩到50 s。

图4 地铁1号线韦家碾站配线图Fig.4 Layout drawing of Weijianian station on metro line 1

(3)在安全性方面,主要表现在设备故障影响行车作业时,尤其是关键道岔故障抢修作业,需人工办理进路,存在人员伤亡及挤岔、脱轨等安全隐患,轨行区抢修施工易造成作业人员意外伤害。1号线升仙湖站道岔施工改造前,2017年发生道岔故障5次,人工办理行车进路2次,改造后2018年发生道岔故障1次,未发生人工办理进路情况,关键道岔故障显著减少,提升了现场作业安全性,降低了行车安全风险。

(4)在灵活性方面,主要表现在针对大客流断面加密车次的灵活行车组织、减少夜间收车空驶耗能以及故障情况下灵活行车调整等情况,尤其表现在关键道岔、存车线和折返线的前期布置。针对1/2/3/7/10号线大客流断面需加密车次、减少夜间收车空驶耗能及弥补车辆段列位不足等问题,要求部分车站具有存车线或折返线,提前在线路上停放列车或收车后用于存放列车。另外,1号线韦家碾站改造后,可灵活采用站后或站前折返,避免因单点故障影响折返和行车作业。

(5)在可靠度方面,主要表现在尽量减少故障对列车晚点的影响,尤其是关键道岔故障。1号线一期工程升仙湖站道岔故障对可靠度影响较大,三期工程建成后,道岔故障明显降低,1号线列车服务可靠度由2017年的425.5万车·km/次提高到2018年429.3万车·km /次。

(6)在互用性方面,主要表现在车辆大架修基地资源互用以及实施车辆设计标准化等方面,节约车辆运用及维修成本。2号线车辆大架修基地改建为1/2/3/4号线共用,每年车辆维修能力从300辆提高到600辆,大大节约了人力、用地和建设费用。目前正在制定车辆设计标准化和跨线运营等行车服务需求,增强网络行车服务互用性。

综上分析表明,对需求指导型网络的行车服务功能,从6个方面进行规范是有效的。脆弱性方面应规范重点车站道岔设计;匹配性方面应规范线路运能与客流匹配以及换乘站客流匹配;安全性方面应规范轨行区抢修作业安全保障;灵活性方面应规范存车线、折返线功能设计;可靠度方面应规范运营可靠度分配;互用性方面应规范车辆、线路和综合维修基地互用,全面保障网络行车服务功能。

4 结束语

单线叠加型城市轨道交通网络由于缺乏线路换乘、车辆和线路等基础设施互用方面的统一需求,网络建成后在行车服务功能方面存在一定缺陷,需求指导型网络从脆弱性、匹配性、安全性、灵活性、可靠度和互用性6个方面进行功能需求分析,可以较好解决这一问题。城市轨道交通网络行车服务功能需求是落实规划建设为运营,运营服务为乘客的有效手段,为我国城市轨道交通运营可持续发展提供支撑[9]。