《史记》“整本书阅读与研讨”的思考与实践

刘志军

《史记》体系完整,规模宏大,视野开阔,这部百科全书式的历史巨著,是一部文化史,或者说是一部传承的文化。历来对它的研究可谓卷帙浩繁,研究范围除了史学、文学之外,还涉及语言学、地理学、目录学、档案学、民俗学等;本世纪初,学术界还出现了“史记学”的提法。可见,《史记》在学术界享有极其崇高的地位。

《普通高中语文课程标准(2017年版)》在“课程结构”中设置了“整本书阅读与研讨”这一学习任务群,明确“在指定范围内选择阅读一部学术著作”,并提出了具体的阅读要求,“通过反复阅读和思考,探究本书的语言特点和论述逻辑”。哪些学术著作可以进入或应该进入这一学习任务群,是广大语文教师密切关注的问题。

一、整本书阅读要不要选《史记》

《史记》全文共50余万字,这样大部头的文言作品,对高中生来说是不是过于艰深了呢?然而从《史记》特殊的文化价值和以往学生的阅读体验来看,高中生完全有必要去啃一下这根硬骨头。

《史记》中的相关篇目在小学到高中各学段的语文教材中并不鲜见,但对高中生而言,有没有必要以整本书阅读的方式来读《史记》?苏教版高中语文教材中有《〈史记〉选读》选修教材,经全国中小学教材审定委员会2005年初审通过,在部分省市使用已经有十余年。这本选修教材收录了《史记》中的篇目(含节选)共19篇,涵盖了本纪、世家、列传、表、书等体例,较为全面地呈现了《史记》的风貌。从使用情况来看,绝大部分教师和学生都能接受并认可这一本“纯文言”的教材,这也为《史记》的“整本书阅读与研讨”提供了可资借鉴的经验。

“整本书阅读与研讨”这一学习任务群,主要规定了“长篇小说”和“学术著作”两种文体。《史记》作为一部备受学术界关注的古代典籍,将它归入“学术著作”当是没有异议的。比其他学术著作更有优势的是,《史记》的文学性更强,具有更强的可读性,其中破釜沉舟、完璧归赵、卧薪尝胆等事件已经成了人们耳熟能详的成语故事;而鸿门宴、将相和、荆轲刺秦、赵氏孤儿、霸王别姬等则成为戏剧、影视作品的创作源泉,几乎家喻户晓。正如鲁迅先生在《汉文学史纲要》中评价它为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,这是一部兼具史学和文学价值的著作,无疑是高中生整本书阅读的绝佳对象。

阅读《史记》,可以丰富学生的历史知识,这一点毋庸置疑。它是我国第一部通史,上下数千年,是了解西汉之前中国历史最重要的一部史书,后世的《汉书》《资治通鉴》中很多史料都来源于《史记》。然而其意义远不止于此。《史记》开创的纪传体体例,将人物作为事件的核心,其叙事的感染力在众多史学作品中独树一帜,对后代的叙事散文和小说产生了深远的影响。司马迁笔下的历史人物及历史故事,也成了后世诗人吟咏的对象,最为著名的当属项羽,他自刎于乌江,引发了唐宋诗人们不同的评价,如杜牧的“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”、王安石的“乌江不是无船渡,耻向东吴再起兵”、李清照的“至今思项羽,不肯过江东”,这些咏史诗作也为中华文学的星空增添了点点星华。

司马迁在《史记》中寄寓的情感,经千百年的传递,有很多已经成了民族的精神,融入了中华民族的血脉之中,如陈涉“王侯将相宁有种乎”喊出了几千年来百姓心中的真实愿望,体现了人民不屈服命运的反抗精神;在“肉袒负荆”向蔺相如请罪的廉颇身上,我们看到了勇于认错、敢于担当的高尚品质;那些“谈言微中,亦可以解纷”的“滑稽”之士,他们的言谈体现了平凡小人物对治国起到的大作用。凡此种种,书中比比皆是。读书的终极目标是为了形成正确的世界观、人生观和价值观,《史记》蕴含了宝贵的精神财富,值得高中学生去不断挖掘、吸收。

此外,司马迁在写作此书时,秉持了史家的“实录”精神。在写项羽的英豪之气时,不忘写他的残暴和“志短”;写刘邦善于用人最终夺取政权,又不避讳他无赖的一面;写信陵君魏无忌“窃符救赵”的义薄云天之举,也写了他“意矜骄而有自功之色”的骄纵失态。司马迁这种“不虚美、不隐恶”的精神,在阅读的过程中能不断地被感受到,放在现在也并没有过时,无论是为人处世还是做学问,都需要有“求真”的品质和敢于“揭丑”的勇气,这对营造风清气正的社会环境有着不可低估的价值。

二、厘清《史记》阅读中的几组关系

王栋生老师认为,“整本书阅读”不能靠“热”,而要靠理性的“韧”。它不同于碎片化阅读,也不同于消遣性的快餐式阅读,它带有明确的学习目标与具体的学习内容。这就需要我们在阅读《史记》前做好充分的心理建设,以免浅尝辄止的浅阅读、知难而退的废阅读或者“以白代文”的伪阅读。既然是整本书阅读,我们一定要读全本、原本,不能读删减本或白话本,否则就不是在读司马迁的原著了;我们一定要细读(至少大部分应如此),不能像看流行小说一样了解梗概,或是挑有兴趣的篇章来读;我们更要带着思想去读,去感受司马迁炽烈的情感。

第一,读原著而不是读选本。有人认为,原著文字量大,其中有些内容尤其是“表”“书”类体例的文学性并不大,可以不选。如“书”,指的是个别事件的始末文献,类似于后世专门的科学史,叙述天文、历法、经济、艺术等方面的发展状况。但笔者认为,“表”和“书”中含有丰富的信息,对了解某些事件、历史人物甚至是作者的态度具有重要的参考意义。比如《封禅书》,史料翔实,除了记载了数千年来帝王封禅的仪式外,其后半篇更可以看作是汉武帝的“本纪”,其价值不言而喻。还有人认为可以采用节选本,从阅读时间来说或许比较经济,但节选本有其先天的缺陷,表面上看节选文本也相对完整,但如果要凭此去把握作者的意图,还是会遇到很大障碍的。苏教版选修本中的《刺客列传》只选择了荆轲一人,而没有写曹沫、专诸、豫让、聂政等其他四个刺客,读者在了解荆轲刺秦王的事件后,对司马迁为何要为刺客作传 (为何不直接定名为 《荆轲列传》)、在五名刺客中因何更看重荆轲等问题会缺乏必要的认识支撑,也就很难把握作者的真实想法。

第二,读文言版而不是读白话版。阅读《史记》这样的文言文,对高中生来说还是有相当难度的。尤其是书中存有大量古代用字,古代人名、地名、官名、器物名等,语言特点上和其他朝代的文言作品也有不同,但是绝不能因此而用阅读白话本的方式来替代阅读原著。白话本翻译得再好,也不能视为司马迁的创作,而只能算是现代人的“再创作”。读这样的文字,文言文所特有的韵味、作者个性化的语言特点就会荡然无存。笔者甚至不主张边看注释边读原文,因为那样做会破坏阅读的连贯性,使得文本语段支离破碎;同时也会影响学生良好文言文阅读习惯的养成,形成对注释和译文的依赖性,不利于真正把握作品的语言特点和写作逻辑。文言文阅读能力的提升离不开积累,文言词语见得多了,便可以从语境中进行合理的意义推断,进而不断丰富自身的词语库;同时也离不开语感,学语言的最好方法是用所学的那种语言来思维,如果我们能形成这样的思维方式,那么阅读文言文就会收到事半功倍的效果。

第三,进行深度阅读而不是浏览。《史记》的故事性很强,人物传记有112篇,涉及人物有数千人。如果我们只是采用浏览的方法来读,充其量只会“水过地皮湿”,看完之后留下一个模糊的轮廓,还奢谈什么鉴赏和评价呢?所以,阅读《史记》一定要深入作品去读,去体会文字中巨大的感染力,如明代茅坤所言:“读屈原、贾谊传即欲流涕,读庄周、鲁仲连传即欲遗世。”此外,《史记》在创作中采用了一种重要的手法——互现法,《史记》作为一个有机的整体,并不只是每篇独立成章,“本纪”“世家”“列传”之间存在着内在的联系。有的历史人物的生平事迹较多、性格复杂,面面俱到地写必然会影响人物性格的塑造,也会带来叙述上的重复;而略去某些方面,则又不符合历史的真实。为了解决这一矛盾,《史记》根据实际需要将一人的事迹散见于各篇,以各篇“互现”的方式塑造一个完整的人物形象。如《项羽本纪》集中笔墨突出项羽英勇善战的一面,而他在政治、军事上所犯的一系列错误及其性格的弱点散见于《高祖本纪》《陈丞相世家》《淮阴侯列传》等篇中。读者要想了解某个历史人物的生平,把握他的性格特点和变化,必须要通过阅读其他传记,而且要养成寻微探幽的习惯,方能在字里行间找到想要的信息,才能将人物形象由碎片“拼凑”成立体。

三、处理好课堂教学和学生自主阅读的关系

课程标准中指出,阅读整本书应以学生利用课内课外时间为主,不以教师讲解代替学生的学习行为;但这并不排斥教师教学行为存在的必要性。整本书阅读是由教师指导学生运用个性化的阅读方法、围绕整本经典作品展开的,“与作者、文本、教师、同伴对话的过程”。像《史记》这样有一定深度的文言文,在整本书阅读的起始阶段尤其需要教师的引领,发挥教师的主导作用。待学生入门之后,才能给学生更多的阅读自由。而在学生的阅读过程中,教师应充分利用自己的阅读经验,做好学生的阅读同伴,及时为学生答疑解惑。

首先,我们要采用随“文”教“言”的方法。字词教学是文言文教学的根基,有了“言”的支撑,“文”(文章内容、情感和写作手法等)的探讨才会深入而生动。我们看钱梦龙老师的《愚公移山》、黄厚江老师的《阿房宫赋》等名师课例,里面都没有跳过“言”直接来讲“文”,也足见他们对“言”的重视。然而我们有很多教师在进行文言文教学时,经常是“油水分离”,前两堂课专门抓文言虚实词、文言句式,将文本“肢解”得支离破碎;最后一堂课象征性地总结一下作者思想感情、写作特点,也就是他们所认为的“文”。试想,面对《史记》这样的超长篇幅,传统的“拆字”式讲解也只能望“文”兴叹。只有把“言”放在“文”的讲解中,文言的词语才会活起来,学生的记忆才更深刻。比如《魏公子列传》中的第一段文字:

魏公子无忌者,魏昭王少子而魏安釐王异母弟也。昭王薨,安釐王即位,封公子为信陵君。是时范睢亡魏相秦,以怨魏齐故,秦兵围大梁,破魏华阳下军,走芒卯。魏王及公子患之。公子为人仁而下士,士无贤不肖皆谦而礼交之,不敢以其富贵骄士。士以此方数千里争往归之,致食客三千人。当是时,诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。

这个语段里面重要的文言词语很多,所谓重要,我的理解是那些直接影响学生理解文意的词语,比如“薨”“亡”“相”“无”“不肖”“骄”“致”等,如果逐字逐句地讲解,则很难提起学生的阅读兴趣。我们不妨可以设计几个问题:魏公子的身份是什么?他具有怎样的品格?这样的身份和品格会给他带来什么影响?在思考这些问题也就是理解“文”的过程中,学生自然而然地会去揣摩上述文言实词的含义,还会对篇中所述事件的发展有更多的心理期待,也可以激发其进一步深入阅读的兴趣。

其次,主问题引领可以让课堂教学节奏更紧凑。我们常说,短文要长教,长文要短教;文言文教学也应如此。因为文字量大,随“文”教“言”也无法做到面面俱到,教师要大胆地取舍,通过“主问题”的设置,以期纲举目张的效果。“主问题”教学可以删繁就简,让教学重点更凸显,有利于教师在有限的课时内组织教学内容,完成教学目标;也有利于学生快速进入文本,抓住阅读要领,避免了“摸着石头过河”的低效学习。在这方面,余映潮、黄厚江等老师的许多课例值得我们借鉴。

《项羽本纪》全文近9000字,笔者设计了如下几个主问题:1.项羽和刘邦有哪些不同特点?2.造成项羽悲剧命运的原因有哪些?3.后人对项羽“乌江拒渡”评价不一,对此你怎么看?4.文中的那些“小人物”有什么作用?第一个问题可以通过主要事件中刘项两人的表现来获知,在这个过程中,引导学生用“互现法”去阅读他人的传记。第二个问题可以让学生从人性、时世等角度,借助司马迁和后人对项羽的臧否展开思考,从而更好地感知项羽性格中的弱点及其变化,在头脑中丰富项羽的人物形象。第三个问题能锻炼学生的思辨能力,不唯上不唯书,勇于表达自己的观点,“大胆假设,小心求证”。第四个问题关涉写作手法,这种“闲笔不闲”的手法是《史记》文学性的一种体现,也对后世的小说产生了深远的影响。解决了上述四个主问题,也就完成了教学目标。这些任务是可以在较少的课时内通过教师的引导、学生的自主阅读而逐步达成的。

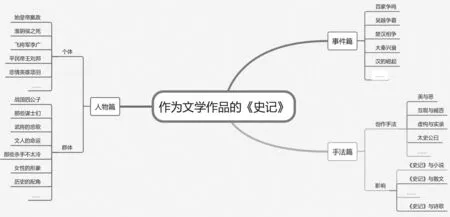

整本书阅读需要课程化,但又要避免过度结构化,要保持教学的弹性,为学生的个性化、差异化阅读和学习留有充足空间,其主渠道应是学生的自主阅读,尤其是课外的自读。而学生的课外自读应该以师生课上共读作为支撑,即确定若干篇师生课上共读篇目,在课上通过阅读指导让学生产生兴趣,掌握一定的阅读技巧,从而打下整本书阅读的“底子”。可以参照苏教版选修本来精选篇目,数量不在多,但选文尽量考虑要有较强的故事性,编排时做到由易到难、循序渐进。进入学生的自读阶段后,为了避免学生在自读时过于随心所欲,提高阅读的效率,教师的指导是必不可少的环节。如何进行自读指导?很多教师会采用类似导学案的形式,通过习题的布置来督促学生学习。这种方法在推进学生阅读时起到了一定的积极作用,应该是可以参考的。而考虑到《史记》的篇幅和深度,在设计习题时尽可能避开那些琐碎的语言知识点,需要提供更多的宏观问题,让学生自主选择,弹性阅读。有学者提出了“变式阅读”,通过改变表述体裁、重组文章内容、改变学生角色的阅读方式,让学生激发阅读积极性,挖掘思维潜力,丰富生命体验。基于《史记》纪传体的体例,笔者在指导学生自读时,舍弃了从头至尾的常规阅读顺序,确定一个核心主题——“作为文学作品的《史记》”,通过分主题的设计让学生对全书内容进行重组,开展研究性阅读,采用跳篇的方式,进行组合阅读、对比阅读。学生的阅读过程都在“主题框架”下进行:

将《史记》的整本书阅读过程化整为零,以每个阅读主题为单元,更有利于把握阅读进度,保持教学弹性。在阅读过程中,指导学生进行文言字词与常识的积累,撰写读书笔记,形成研究性小论文;还可以指导学生借助这个经典的思想文化资源进行“转化性写作”。

四、改进阅读评价手段

既然是学习任务群,就离不开评价反馈,这是检测阅读成果和教学目标达成度的需要。而对“整本书阅读与研讨”这个新生事物,如何进行评价,则不能完全照搬以往篇章阅读的评价方式,需要引入更多的手段,进行更为全面的评价。

用一把尺子来衡量学生的阅读水平很多时候会有失公允,我们需要有更多不同维度的标准来测量,阅读评价允许采用“多种标准”。可以有“定篇”的测评,如完成了“平民皇帝刘邦”这个主题的阅读后,可以采用传统的标准化试题来检测学生对传记内容的熟悉程度、重点文言词语的掌握情况、人物性格特点的把握深度等。也可以采用“定量”的评价,要求学生在一个月内完成5000字以上的读书笔记,研究一个人物,撰写一篇小论文,开展一次读书交流活动等。类似的评价维度还可以是:文字表达与口语表达,识记能力和创造能力,读写融合水平等。总之,不用过于量化的标准来束缚学生的阅读自由,让学生在开放的自由阅读中收获知识,收获成长。

在整本书阅读的评价中,教师不应是学生阅读评价的唯一主体,尤其像对《史记》这种阅读难度大、阅读时间跨度长、评价标准模糊的著作。教师的主要角色是活动的组织者,学生是活动的参与者,双方都可以是评价者。笔者曾以“韩信悲剧命运成因”为主题开展读书交流活动,要求全体学生参与,在读原著的基础上,查阅图书或网络资料;自由组成合作小组,观点接近的若干位同学共享阅读心得,共同制作PPT等课件;分小组进行比赛,决出进入决赛的四组选手;以班级为单位开展交流,观众现场提问、选手进行答辩;教师汇总资料,建立网络化、电子化的阅读档案。此外,还可以组织《史记》故事会、历史剧创作与表演、《史记》小论文创作等活动,邀请其他学科的教师以及学生家长共同参与评价。

阅读能力的提升不是线性上升的过程,而应该是螺旋式上升的过程。在做好学生评价的基础上,教师要及时总结每一阶段的经验,进行集体和个别的反馈,让每一位学生都知晓自己在整本书阅读过程中的得与失,为未来的阅读定好位置、明确方向。他人是自己的一面镜子,只要有了教师的合理指导,学生大都能够从其他同学的成功做法中获得自己所需要的东西,阅读也会在这样的模仿和借鉴中不断迈上更高的境界。

“整本书阅读与研讨”的意义和价值已经明确,我们要做的就是选择合适的读本,进行科学的阅读指导。不论是从作品本身的文学价值还是它的教学价值看,《史记》都应是高中语文“整本书阅读与研讨”的首选读本。