设计“学的活动”,促成思维延拓

——戴望舒《雨巷》深度教学探究

赵 洁

《教学勇气——漫步教师心灵》一书中,帕尔默说:“真正好的教学不能降低到技术层面,真正好的教学来自教师的自身认同与完整。”特级教师李镇西的《上课一塌糊涂,成绩惨不忍睹,你有什么资格说你“爱孩子”》一文,强调真正的师爱“要有不可替代的专业能力”,尤其是“驾驭课堂的教学艺术”。这两种观点看似对立,实则统一。教师不能把教学完全当成一种技术,而要立足自身的独特性实施教学;作为教师,也必须拥有较为精湛的教学技术,才能有效地实施教学。二者结合起来,就要求教师必须立足“以学定教”的角度,设计好“学的活动”。

所谓“学的活动”设计,即从“怎么教”出发,侧重于学习过程,重点设计学生做什么、怎么做。试以戴望舒《雨巷》的课堂教学为例,探索教师如何立足自身认同,巧妙设计“学的活动”,通过教师的示范引领、教学环节的串接延拓以及文本理解的认知归纳,实施有意义的课堂。

一、“读的活动”奠定基调:“发光体”和“发展区”的交叠

诵读活动是课堂介入和思考激发的关键因素之一。教学伊始,教师说:“同学们,我想先来给大家朗诵一遍,也许朗诵得不好,但抛砖引玉,期待大家能够比我朗诵得更好。”《雨巷》极具音乐美,教师作了配乐示范诵读,“……她默默地走近/走近/又投出/太息一般的眼光……”教师投入的朗诵——语调的抑扬顿挫,手势、目光和整体的动作,面部表情的变化等——就成了第一个有效的“发光体”,引导着学生向真正的教学世界过渡。教师借助诵读,读出诗歌的语调节奏、气韵情感,使诗词的生命力跳跃出来,让诗歌的韵律打动学生。就如叶圣陶先生所言:“吟诵的时候,对于讨究所得的不仅理智地了解,而且亲切地体会,不知不觉之间,内容与理法化而为读者自己的东西。”这是师生无声的行为对话,却能够极大地感染学生,赢得学生的认同。不少课堂上,教师不做示范,而是让学生读,或借用名家视频,一般难以达成这样的效果。

“读的活动”若想有更好的效果,必须要有学生的充分展示。示范朗读之后,教师精心设计了班级朗读活动,引导学生投入开展朗读比赛——这是目标明确而且有趣、有挑战性的课堂。《雨巷》的朗读流程设计如下:集体读(找一找感觉)——小组读(形成团队共性)——个别读(展示个体对诗歌的深入理解)。这阶段的朗读训练,通过自然生发的课堂过程,教师积极并且准确地评价学生的朗读,营造了一种鼓励性的课堂氛围,把学习(朗诵)的责任逐步转移到了每一位学生身上,激发了学生潜力。同时,教师也顺势完成了句读停顿、语调语气和情感抒发的朗读指导。经此指导,学生专注地进行了多种尝试。不少学生积极挑战自己,踊跃朗读;那些平时不大活跃的同学也能主动展示,给大家提供了“珍贵的声音”——朗读本身,就是一种主动陈述的过程;挑战性的朗读,则是一种情感的融入和实现了。这样,教师以非说教的方式,让学生在“读的活动”中,拓宽“最近发展区”;随着全班同学朗诵水平的展示、锻炼和提高,学生对于诗词的情感,领会得更透彻,从中受到的感染也更深。这是师生投入并且兴味盎然的课堂阶段。

二、“问的活动”深入文本:问题无缝串接,评价延拓深度

“读而优则研”,诗词内容的解读分析是教学重点之一。课上,教师精心设计“问的活动”,把教学内容和课堂问题有效组合,形成了富有意义的学习序列,积极主动地达成了教学目标。如下所示。

1.意象理解阶段

师:经过大家的朗读分享,我们已经初步感受到了诗歌情境。为了更透彻地理解诗歌内容,让我们再次走进《雨巷》的情节里。请找出这首诗的具体意象,并说说这些意象带给你的感受和象征意义。

生:描绘了丁香姑娘。

师:为什么诗人用丁香来形容这位姑娘?

生:丁香是愁怨、迷惘的象征。整首诗,有一种说不清道不明的迷惘、惆怅的意境。

师:的确,诗歌的意境,大都源于“丁香”二字。丁香,一种花,开花为白色或紫色,形状像蝴蝶结,开在暮春时节,很容易凋谢。古人常用“丁香”描写愁绪。

(幻灯片):芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。(李商隐《代赠》)青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。(李璟《浣溪沙》)营造起这个意境的,除了丁香,还有哪些意象?

生:还有“我”。

师:很好!找到了诗中的另一个人物。“我”在寂寞的雨巷中“彷徨”,希望逢着一个丁香一样的颜色丁香一样的芬芳又带着淡淡忧愁的姑娘,这个姑娘也许就是“我”的影子,我对理想的追寻和寻而不得。那么,他们相遇在哪里?

生:雨巷。细雨迷蒙,小巷悠长,正是相逢的好地方,有一种凄凉、伤感的情怀。

生:还有“颓圮的篱墙”,具体写出了破败和冷清,也说明暮春的雨很漫长。

生:是的,巷子幽深狭窄,两边的墙被细雨浸湿而颓圮了,而且,诗歌就像浸湿在雨中一样,雨一直下着。

师:描绘得好有诗意!

生:我有一个疑问。雨巷的擦身而过,“我”有没有看清楚丁香姑娘的容貌?为什么?

生(略带兴奋地):因为“油纸伞”,“她彷徨在这寂寥的雨巷/撑着油纸伞”,两个人都撑着油纸伞!

……

师:能对“油纸伞”这一意象略加解释吗?

生:江南雨季常见的物件,用在这里让我感受到一种孤独,每个人都把自己遮挡在伞下;又因为这种遮挡,渲染了一种神秘感,我没有看清擦身而过的女子,还有一丝遗憾。

生:我还要补充一点。作为新派诗人,戴望舒写油纸伞的几处,还有一种很浓的怀旧感,就像现在看黑白老电影一样。

师:分析得好!油纸伞的古典与忧伤,被两位同学阐释得非常透彻!

生:我也有一个疑惑,为什么不干脆用“油纸伞”作为题目?

师:问得好!大家对意象的使用进行一个总结:为什么诗人以“雨巷”为题,而不是以“丁香”或者“油纸伞”为题?

生:“丁香”是想象,是诗歌表情达意的一个特殊元素,而“雨巷”可以是现实,是故事发生的地点,而且引出了其他意象如“油纸伞”“篱墙”等,更具有概括性。

生:“油纸伞”尽管象征着怀旧、孤独和神秘,但是如果离开了雨巷,放到大街上,就韵味全无了,所以“油纸伞”只是一个意象,而“雨巷”更全面、最有画面感,代表着意境。

生:我认为“油纸伞”可以,代表着两个人,预示着雨季以及擦身而过,还有朦胧感。不过我越是分析,越是觉得可能还是“雨巷”更具有多元意味。

……

师:都说得很好。意境与意象不同,意象是“一个”,意境则与整体对应。所以一般认为“雨巷”更好。

课堂最基本的问答顺序是组织、激发、反应和衔接,这也是一个从低水平提问走向高水平提问的过程。作为教师,应时时思考两个问题:“提问的目的是什么?”“我能够提出恰当的问题吗?”问题不是目的,而是手段;教师要有组织层次不同问题的能力,尤其是要能够及时调整学生的回答,使它沿着更集中或者更深入的方向发展。如果仔细推敲这一阶段的师生对话,您会发现,由组织、激发、诱导、调整、衔接等构成的课堂问答——“为什么诗人用丁香来形容这位姑娘?”“他们相遇在哪里?”“‘我’有没有看清楚丁香姑娘的容貌?为什么?”等等,循循渐进,促进了学生的思考、发现和深入理解;学生从对话中得到了线索或者激励,然后达成了学习目标。

2.基于意象理解主旨阶段

在意象理解之后,课堂顺势转向了主旨理解。

师:“诗言志,词言情”,《雨巷》借助意象传递了怎样一种情感?

生:结合注释以及阅读材料上的时代背景,这是一首政治诗。戴望舒写《雨巷》时,正值1927年大革命失败,这首诗整体上的朦胧、迷惘,其实是诗人对当时社会、时代甚至国家命运的一种茫然和惆怅。

生:老师一直告诉我们,不要过于依赖背景来解读诗歌,“知人论世”是可以的,但更重要的是诗歌本身。我认为《雨巷》就是对一次偶遇的怀念,表达了一种朦胧而又深沉的爱慕。正是因为那个女人的容颜没有看清,所以她才有可能是诗人过去或者未来爱慕的某一个女子。

生:我也认为这是一首爱情诗,是诗人回忆一段往事,心里还是有具体的人物的,只不过求而不得空自怀恋。

……

生:《雨巷》不一定是政治诗和爱情诗。我认真朗诵了好几遍,觉得和张九龄的《望月怀远》一样,“情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光满,披衣觉露滋。”也像杜甫的《望月》,“今夜鄜州月,闺中只独看。”都有人物,但都是思乡怀人的诗歌。戴望舒应该是在怀念他的家乡。

师:可以这么理解。请你为大家朗诵一遍,让我们感受一下这种怀念。

(生朗诵)

师:他的朗诵传递出一种对故乡的深情!还有什么观点?

生:通过他的朗诵,我感受到了江南水乡暮春三月的独特景象。戴望舒是浙江人,的确可以是怀乡之情。但我还听出,这首诗有一种莫名的激励,给我一种要勇于追求的朦胧感觉。

生:喜欢是没有理由的,我读后的感受,这首诗像是在怀念过去眺望未来,尽管未来还没有来,“悠长,悠长的”,但已经可以期待。

师:诗歌的理解是多元的,也是“一千个读者就有一千个哈姆莱特”的,我们可以从中读到爱情,读到政治和时局,也可以读到怀乡,还能读到寻而不得的人生理想,等等。期待大家继续探究,正好有一个作业,可以帮助大家实现我们的主题理解。(幻灯片)结合诗歌内容,选择一个视角(诗人自己、丁香姑娘、雨巷里的一块青砖或油纸伞等)把这首诗歌改编成小说、散文或剧本等任何题材,表达你所理解的一种主题,字数不限、题目自拟。

这一阶段,教师通过倾听、评价,卓有成效地利用学生的表达和观点,引导出下一个问题——学生因为发言内容被使用(或成为课堂串接的问题),具有了积极参与课堂的感觉;这还鼓励了学生参与活动的热情和活跃性。这样,学生积极感知、理解、评价、创获文本,教师的适时引导、辅助,课堂也就具有了实现文本育人价值的特质。

三、“归纳活动”提升素养:引导思维流向,激发期待成果

课堂研讨,是一次次主动的、生动活泼的生命活动。我们需要理解学生的知识、认识状态,然后在教学互相适应的过程中,推进学生的成长与发展。为了达成教学目标,教师需要审慎地决定教什么、怎么教以及怎么评价学生的学习。当一节课完成了一个阶段,或者课堂即将结束,教学需要有一个融会点,这个点,一般来说是课堂归纳活动——我们强调的归纳活动,不是在即将下课时进行,而是贯穿教学过程的始终。这是一个个关键的阶段。

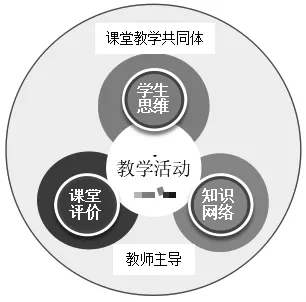

图①:新课改下的课堂教学透视图

此时,教师提出综合性问题,组织学生以多种学习(头脑风暴、小组讨论、尝试、深思等)方式,从教学内容和已有的知识网络中,去寻找、比较、分类和归纳——这是学习成果呈现的关键点,也是课堂教学共同体的成果呈现阶段(如图①所示)。布鲁纳认为,学习的实质是主动形成认知结构。教师需要将教学内容、研讨观点和每个学生的生活经验,综合起来,成为含义丰富的课堂归纳活动:或灵活地运用问题引导,或通过研讨共识,或凸显个性理解;进而促成教学目标的实现,确保学习成果的顺利生成。

在《雨巷》一诗教学的起始阶段,经过教师的示范朗读和学生的体验诵读,依托“怎样通过诵读初步把握诗歌情感”这一问题,教师顺势进行了朗诵指导;又如“意象理解”阶段,“为什么诗人以‘雨巷’为题,而不是以‘丁香’或者‘油纸伞’为题?”一问,比较了意象,归纳了意境;再如“主旨理解”阶段,每一种观点的表述,以及拓展作业的布置,都是学习成果呈现的关键设置。

作为经典文本,《雨巷》的教学有很多成熟课例;不过,每一次精心设计的教学,都具有独特性和研究特质。这节课,立足“学的活动”的设计实施,无论从主导、主体的角度考虑,还是从宏观、微观的层面介入,每一个教学环节的设置,都通过“学的活动”设计,让学生能够更好地掌握所学内容,尤其是思维得到了激扬和拓展——这样的课堂,再加上教师较为精湛的教学艺术,一节好课也就产生了,这节课也就具有了深度研究并且反复观照的课程价值。

〔本文系江苏省教育科学“十三五”规划重点课题《基于叶圣陶“读整本的书”教育思想的“学的活动”开发研究》(立项编号:YZ-b/2018/08)的阶段性研究成果〕