老北京胡同十年变迁

白皓

胡同是北京这座国际大都市所独有的风貌,具有悠久的历史和深厚的人文底蕴。胡同的形态、色彩、气味、声响伴随着老北京人的日常生活,这种独特的城市生态和邻里关系,滋养了老北京人热情、礼貌、厚道、幽默的性情。

作为摄影人,我以前拍过不少北京的风景名胜、王公府邸、名宅园囿,后来觉得那些纯建筑景观离现实生活较远,不像拍胡同生活那样“接地气”。曾想过去拍胡同和生活在那里的人,但由于惰性一直没能兑现。10多年前,我偶然翻看了20世纪八九十年代的一些摄影名家拍摄的胡同摄影集,被那些原汁原味的胡同影像所吸引,也诱发了我的拍摄欲望。

我真正开始拍摄胡同大约始于2004年底,以前只是路过时顺便拍了一些,比起前辈们算是起步较晚。开始的时候,我感觉有点找不着北,有些地方的胡同像“迷魂阵”一样,要花较长时间才能熟悉。那时,很多古老的胡同都已拆除,风貌也变化很大。胡同里时常停放着各式机动车、板车、残疾车等,显得杂乱,很不上相。不仅如此,当时不少胡同里还兴起把墙面“涂灰”的所谓复古美化的举措,抹去了岁月赋予胡同的沧桑质感,要想拍到原生态的胡同已经很难了。有时为拍到一张干净画面需要碰运气,要不就反复去,往往需要守候很久才能等到理想的瞬间。

那时,北城的胡同已拆掉很多,南城尚未大规模改造,很多老北京人依然住在那里。每每走进这些古老质朴的胡同,仿佛隔离了都市的喧嚣,生动鲜活的生活场景出现在眼前。我拍了一段时间以后,不仅对胡同的地形渐渐熟悉了,还认识了不少老北京人。他们大都很容易接近和攀谈,经常给我讲胡同里的逸闻趣事,为我指点迷津,谈得投缘还把我请进家里喝茶。多数老北京人并非“提笼架鸟”或“游手好闲”之辈,他们深受老北京文化的熏陶,通情达理,都有不同程度的学识和修养,讲究“有礼有面”。日子久了,我对胡同萌生了眷恋之情,领悟到老北京人依托胡同所形成的一种弥足珍贵的邻里关系和人间情怀。随着快速的城市化进程,我担心老北京的胡同和文化有朝一日会变成博物馆的标本。

老北京胡同是世界独特的文化个性

随着拍摄的深入,我对老北京历史文化的认知在不断地积累,兴趣也日渐浓厚,从日常生活中去理解胡同,逐渐有了明确的拍摄思路。我不再以一个旁观者的视角审视胡同,而是想要近距离地贴近胡同人的生活。我力求画面里不仅有胡同的形,而且要有鲜活的人,希望画面里人物和生活场景相得益彰。典型的场景在特殊天气和光线里会有异乎寻常的表现。人物表情也能透露出丰富的信息。

南城历史上虽然比北城开发得晚,但更具有市井气息。南城的居住院落比不上北城深宅大院气派,一般在200至500平方米之间,但建筑格调更丰富,融合了很多地方的风格。南城的胡同也比北城狭小,很多是曲里拐弯的,最窄最短的胡同都在这里,如:钱市胡同、小喇叭胡同、贯通巷……

北城自解放以来,城市生态变化很大,城市改造一直没有间断过,特别在20世纪90年代后期呈爆发式开展,原有的胡同和院落大片地消失,原住民比例已经相当少了。相比北城,南城的大規模改造从本世纪初开始,当时那里的原住民比例仍然很高。有自家院子的南城人大都出身于私营业主、会所掌管、官宦职员、梨园世家、文人墨客等,还有相当多住户是由于家道败落从北城迁过来的,很多属于殷实户。南城汉民的比例相当高,籍贯遍布各地,民俗风情浓厚多样。我感觉南城胡同里更容易拍出京味儿。很多南城人依然保留着旧时的风范,脸上挂相,加上胡同院落窄小紧凑,取景时容易把人物、背景和标志等各种元素捏合在一起,增加了照片的信息量。

传统的胡同和四合院能使一个多样化的社会,形成一个紧密的城市生态,为城市居民提供了非常便捷的交往空间,又让居民有了安全感和归属感,这是北京有别于世界其他大都市的独特文化个性。随着拍摄的深入,我逐渐脱离了以前的习惯和套路,不只是仅仅追求画面的光影效果,更注重影像的文献价值,不刻意去捕捉看似精彩的瞬间,而更多地去寻觅平常容易忽略的典型场景和生活细节,这些又往往是随着时光的消逝而不可重现的。我不爱成群结队像“还乡团”一样去胡同里扫荡,或走马观花寻找花絮,而喜欢独自一人平静地游走,仔细观察,凭着我对老北京文化的理解,去捕捉生活中鲜活的、有所期待的瞬间,力求再现胡同特有的人文气质。

四合院里的童年 2003

老北京建筑里的人文情怀

南锣鼓巷在2008年北京奥运会以前是一处尚未大规模开发的传统老街区,巷子两边各有9条宽阔幽长的胡同,胡同之间前后几乎等距离排列,仍保留着元代规划北京城时的街区肌理。这里既保存着昔日的王公府邸,也有相当数量的老四合院。2004年春的一场绵绵细雨中,我撑着伞伫立在帽儿胡同与南锣鼓巷交汇的路口,看着这条老街在雨中散发着鲜明的色彩,品味着这一刻特有的宁静。忽见一位身披粉红色雨衣的骑车人从远处正向我这边移动,这身醒目的装束和深沉的背景形成强烈的反差,红色的身影在积水的路面上映出了生动的倒影,我下意识地举起相机,预感到能出一张好片子,就待他接近路口时拍下了此景。和南锣鼓巷现在整日喧闹的景观相比,这张照片里的场景恍若隔世。

胡同的拐角往往很有味道。南锣鼓巷景阳胡同里有一处拐弯,前排房屋的后墙角有意识地往里缩进去一块,那凹面砌得挺讲究,按老规矩就叫“拐弯抹角”。这种做法以前屡见不鲜,它让过往的人不会感到很生硬,也不易撞上墙角,体现了老北京人邻里之间相互关照的情感,现在却很少见到了。2007年夏的一个雨天,我正好经过此处,被这处宁静富有人情味的拐角吸引,就想拍拍这地方。掏出相机比划了一阵,觉得没啥感觉。忽见一个人从拐角北边的门楼里出来,沿着拐角走出了胡同。我忽然有了点感觉,就走进了那个门楼。从门楼里往外看,门框、门簪和门墩正好勾勒出绝妙的前景,与门外的拐角构成了一个层次鲜明、有纵深感的画面,雨水打湿的地面使画面增色。就这样,我耐心等待一阵后,看到一个打伞的女士走到拐角的那一刻,我捕捉到了这一精彩画面,效果达到了预想。这种不经意觉察的细节,天天在胡同里出现,老北京人就是在这样幽雅的环境里生活,出出进进、来来往往,过着接地气的生活。

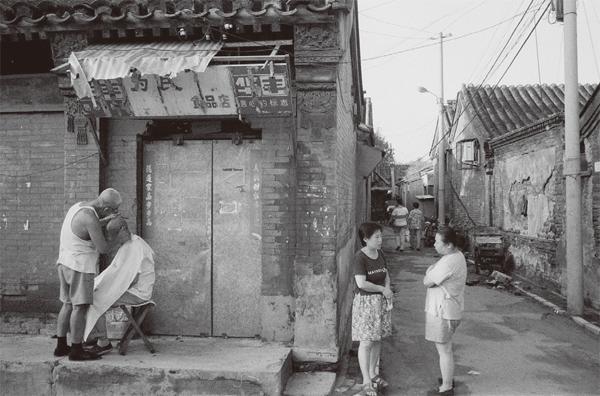

南锣鼓巷 2004

前门外南芦草园胡同里有一个向北的岔道,进去不远向左折弯就是中芦草园胡同,再往北还有一条北芦草园胡同。这个岔口在南城比较典型,很有感觉。我以前在这里拍过几次,都不理想,画面里没有生动的人物。2006年夏日的一个傍晚,我又转悠到这个岔口,看到在一个老旧的门楼前,一位老大爷正给另一位老大爷理着发,旁边墙角处还有两个中年妇女在驻足交谈,从神态上看他们都应是这里的老住户。见此情景,我意识到能拍出一张有意思的片子。我马上站好位置,调整构图,耐心等待着最佳瞬间。由于我和他们之间有七八米的距离,他们并没注意我在拍他们,神态自然。等了一会儿后,我看到另一对人结伴从岔道往里走,顿时有些激动,盯住取景器,等到那两个人移动到适当的位置时,我按动了快门。青砖灰瓦的胡同里鲜活的人物,带有纵深感的岔口,使整个画面构图富有张力,画面有京城胡同特有的气场和故事感。

飞龙桥胡同 2004

胡同和四合院是构成北京城的两个基本元素,是老北京人生活的空间,也称作北京的灵魂。从20世纪90年代后期以来,城市改造规模迅速扩大,胡同和四合院在劫难逃,数量锐减,从解放初期的近3000条缩减到目前的不足1000条。跟以前相比,胡同面貌虽然变化很大,但它的基本格局尚在;而大部分四合院的面貌跟以前大相径庭,沦为了“大杂院”。真正保存完好的四合院并不多,整个四九城里也就剩大约二三百座了。各级文物部门挂牌保护的院落不足百座,并被一些单位或私人富商使用着。拍胡同和大杂院容易,要到保存完好的四合院里去拍,绝非易事!东四六条63号、65号是一座规模很大,由东、中、西路多组院落组成的多进复合型院落,俗称“院套院”,是晚清重臣崇礼的旧邸。这个院落是北京所有四合院中唯一于20世纪80年代被列入全国重点文物保护单位名册的,整个院子一直是原轻工部干部宿舍,基本上没有私搭乱建,还保持着很多旧时的风貌。我以前曾多次试图进这个院子里看看,但都被看门的保安无条件拒绝。2003年5月的一天傍晚,我来到东院63号侧门外,见没有保安把门,就大着胆子走进了院子。只见头一进院有一个很长的过厅,这种格局以前真没见过,我没在此停留,步子很轻,往里走了进去。到了第二进院,见到一座造型精美的垂花门。尽管它的周围堆放着很多各家的生活用具和杂物,但在这种环境里更显得有居家的氛围。我有些激动和不安,心里明白,走进垂花门就是这座院落的主院,不知还能否顺利拍照。在我跨进主院时,起先并没有引起里面人的注意。我看到有两个儿童正在院子的一处角落玩耍,房屋里有响动和说话的声音。这是一个方正紧凑的标准四合院,方砖墁地,难得的是没有任何私搭乱建,垂花门两侧的游廊将带廊子的正房和两翼厢房相贯通,磨砖对缝的做工和完美的建筑比例,让我感觉这院子就像一个放大了的工艺品。更令我惊叹的是院子里花木扶疏,优雅的环境令我心旷神怡,每个角落都值得品味一番。我明白在这里不可能久留,立刻掏出了带广角的相机,移动位置调整好构图,以低矮的花木为前景,让那两个孩子恰到好处地位于画面视觉中心,先拍下一张。就在我还想变换一下角度时,从东厢房里走出一位年长的男子,他见我是陌生人就问我怎么进来的。我说这院子这么美我就想拍点片子。他态度严厉地说,你不知道这是什么时候(当时“非典”还未结束)吗?赶紧走吧!听罢,我只得匆匆离去,虽然有些扫兴,好在已经拍了一张。照片做出后的效果还挺好,遗憾的是没能多拍几张。

南芦草园胡同 2006

老北京人才是这座城市的文化根源

由于世事變迁,四合院室内仍然保留旧时样貌和陈设的已极其少见了。住在史家胡同内西罗圈胡同1号院的王大鹏、黄文华夫妇家里旧貌依存。他们1950年代在北大读书,王先生修中文,黄女士读德文,这对才人淑女在优雅的校园里相识。然而,一场政治运动将年仅20岁出头的王大鹏划为右派,并强制在京郊劳动改造,延误了3年学业。回校复课毕业后,王先生分配到中国社科院,黄女士分到一所大学教书。他们后来结为终身伴侣,并一直从事学术研究和教学至今。他们的居所原先是一所三进院落的大宅院,坐落在史家胡同内向南拐进的西罗圈胡同旁的一处狭长地段,最后一进院落的后墙外就是史家胡同。按规模这所宅院应是清朝某贵胄的私邸。王先生的父亲是国军抗日爱国将领,抗战期间殉难。这所宅院是王先生母亲当时从一个德国商人手里买下的,连同花园总共有80间房子。1958年以后,王先生的大部分房屋被房管所“经租”,招来很多住户,他们夫妇只住在属于他们的三间正房里了。多年后,这所院落同大多数胡同院落的命运一样沦为了大杂院。租客们在院中的空地上肆意搭建起稠密的违章房舍,有的还建起二层阁楼。从院门口进入王家的正房,要钻过一条仅有一人宽的细长过道,院子的整体格局已完全看不出来了。2007年4月的一个晚上,我来到了王先生家,除了满屋子的书籍,让我感到惊奇的是客厅的陈设还是几十年都没变的老样子,雕刻花纹的房梁和精美的硬木隔扇,典雅的旧式家具和木制座钟,图案大气的木窗格上悬挂着一副名家书法楹联,墙角摆放着一架老式钢琴。这难得一见的优雅氛围,触发了我的拍摄欲望。我让他们夫妇俩在客厅里,像平常一样放松地交流。待他们已不在意我的存在时,我看到黄女士坐在沙发上,眼望着王先生;王先生站在对面,上身前倾,双臂支撑在沙发靠背上跟黄女士交谈,我捕捉到了这个镜头。由于室内光线很暗,虽然使用了400度黑白胶片,怕景深太小又不敢开太大的光圈,快门速度只得设在1/2秒。为能拍得清晰,我手端相机紧靠在门框上,屏住呼吸,轻按快门拍了几张。过后看照片的效果还算清晰,他们夫妇很满意,我也为能记录下这一经典场景和人物感到欣慰。

校场小五条 2006

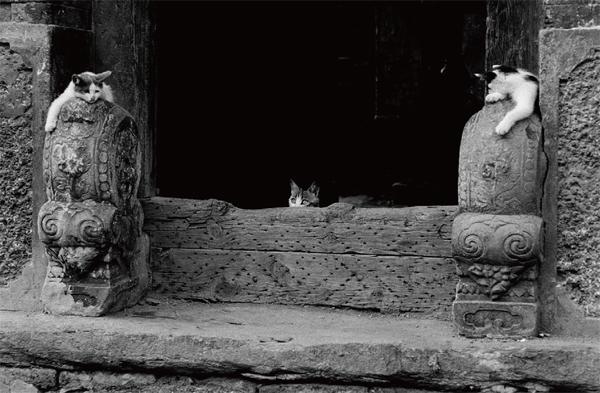

猫咪 2006

在拍摄老北京人的近景和特写时,我一般不敢贸然把相机对准他们,以免引起不快,而是先跟他们打招呼并交谈,在他们没觉得你“冒犯”他们的时候再拍。这样做,他们对你没了防备之心,神态会很放松自然。

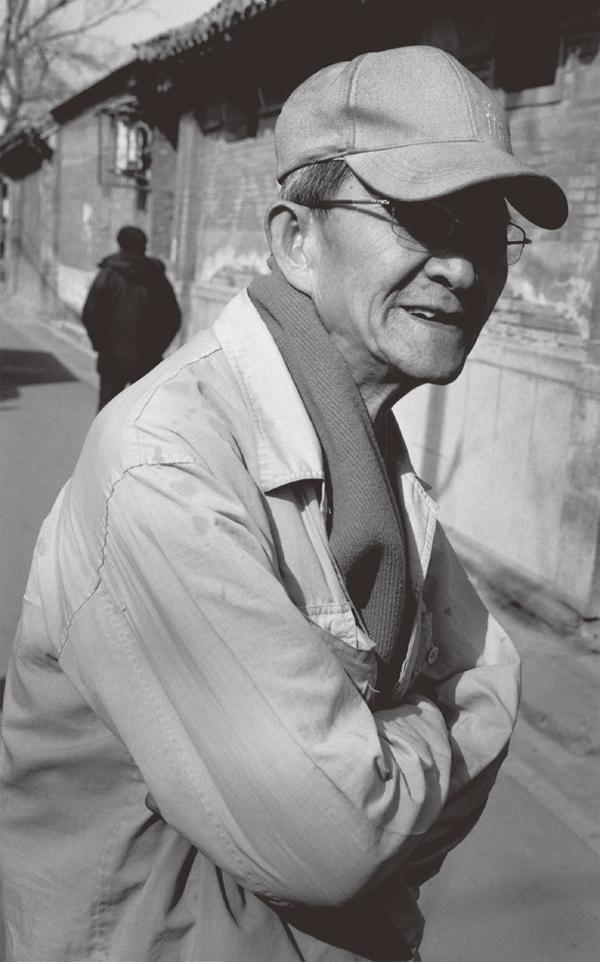

2009年开春的一个下午,我在前门外草厂二条拍摄年届82岁的侯姓老爷子时,我就先跟他聊了起来。他告诉我,他以前家境不错,父辈有买卖和房产,就是他现在居住的院子。他解放前夕毕业于南开大学,解放初参加工作。1950年代后期,他被打成右派并开除了公职。他只得无奈地回到家中,那时,他已有3个女儿,没过不久爱人跟他离了婚并带着两个闺女离开了他,他和另一个女儿仍住在这个院子里。院子里有十几间房,由他和他姐姐家共享。没了工作,他只得靠做些木工活和杂活儿,勉强维持生活。他告诉我他家解放前日子过得挺滋润,他年轻时经常到老北京饭店跳交谊舞,听爵士乐,吃西餐。改革开放后,他日子比以前有了改善,他又恢复了跳舞的爱好,还有一个固定舞伴,是清朝皇族后裔。听了他大致的经历,我感到这位老人很有故事。走过了漫长的人生路,经历了世间的冷暖,老人家仍然豁达乐观,令我敬佩。就在他操着纯正的京腔跟我讲述时,我一边聆听一边从容地取景,借着胡同的背景,给他拍了一张半身特写。当时光线很强,虽然眼部被帽檐的阴影遮挡,但神态和姿势透着这位京爷特有的范儿,还有点神秘味道。

记得是在2007年五一节上午,我去前门外大栅栏南面的培智胡同采风。不经意间,听到一座老门楼的院子里传来欢声笑语,很热闹。我贸然走进去一看,那是一个典型的私家院子,格局完整。在场的一位大哥告诉我,今天是他们全家兄弟姐妹7个和他们各自的配偶连同晚辈们到老母亲家聚会。老母亲已92岁高寿,大儿子和二闺女一直陪着老母亲居住。看到这位慈祥和蔼的老妈妈和这个大家庭里特有的祥和气氛,我顿感这种场面实在难得一见,就请求要为他们全家拍个合影。没想到他们爽快地答应了,并很快摆好了姿态。就这样,我顺利拍到了这张意想不到的珍贵画面。这家老北京人的热情好客也深深留在我的记忆中。

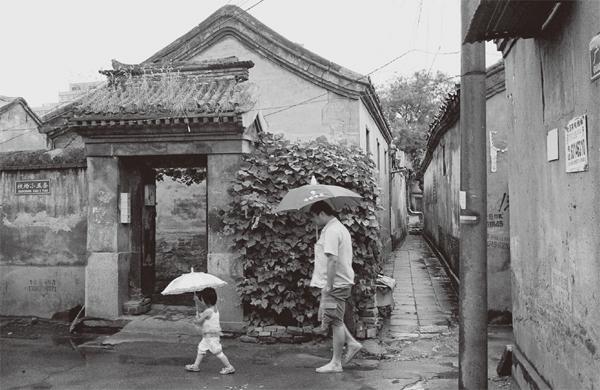

转胡同时会发现不少很有味道的场景,这些地方又往往能拍出彩儿来,但要把人物和场景结合得完美的确很难。常言说,摄影是瞬间的艺术,可美妙的“瞬间”极少靠天赐,需要有所预感和准备。我曾多次在宣外校场口一带转悠,发现校场小五条与车子营西巷和广安后巷交汇的一处很特别。这里的胡同细长,曲径通幽,在交汇口形成了一块小空场,别致的门楼随墙排列,像一幅南城的风情画。在这里拍过几次后,我感觉还不过瘾,想等待一个特殊的天气再拍一次。2006年初秋的一个早晨,在蒙蒙细雨中我又来到这里,看到这处被雨水浸湿的胡同里泛出生动的光泽,雨天的沉静更有味道。我将取景器对准了带小门楼的一段墙面,墙角挂着稠密的瓜秧,一条窄小的巷子顺着墙拐角延伸出去,门楼后高低错落的房脊使画面轮廓更加丰富。就在我刚取好景要拍时,一个撑着小伞的小女孩从右侧的巷子走入了画面,她背后还跟着一位成年男子,显然是她的父亲。生动的场景顷刻触动了我的灵感,机不可失!待小女孩在门楼前跨步的一刹那,我按下了快门。

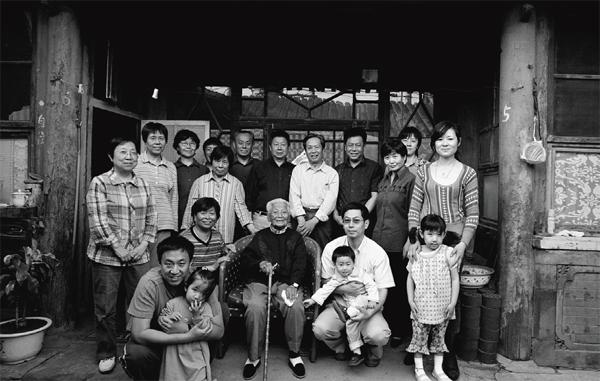

四世同堂 摄于2007

景陽胡同 2007

遗憾:拍的速度不如拆得快

随时间的积累,我对老北京的认识逐渐加深,也不断探索新的拍摄形式。就胡同影像而言,我最初喜欢拍黑白片,觉得单一灰调子能滤掉各种复杂的色彩,把胡同的场景和人物表现得比较纯粹,有独特的韵味和质感。后来我认识到,老北京胡同里的色彩是很讲究的,是前人营造自己家园所传承下来的精华。老北京除了宫阙坛庙、王公府邸外,民居都是灰调子,青砖灰瓦、朱门画栋的建筑经岁月打磨呈现出尊贵的色调,有经久不衰的视觉美感。与树木相伴,无论风和日丽还是风霜雨雪的气象,胡同里都有各种迷人的姿态。因此,我在不同的天气、不同的光线、不同的场景里,凭感觉来选择拍黑白还是彩色片。在表现手法上,我不像当初那样仅仅记录空泛的场景,而是尽力去捕捉生活在胡同里边的人。通过记录人与人的生活和交往、人与环境的空间依托以及物象的意象表达,反映老北京独有的邻里结构和人文生态。我尽力去捕捉富有生活情趣的瞬间,利用雨雪等特殊天气拍摄,能为作品增添宁静安详的气氛。

多年的拍摄,常伴随着“遗憾”二字,感到拍的速度不如拆得快。很多景观经常路过,看着习以为常,不承想某一天就被拆了,再想拍也来不及了。这种事情经历了几次,让我更负有某种使命感,强迫自己不能怠惰,想拍的就要尽早拍,天气光线不理想也要先拍下来再说。无论建筑还是人文,老北京胡同里蕴含着深厚的文化底蕴,为摄影人提供了丰厚的素材。美妙的瞬间随时会出现,要想抓住并非全靠碰运气,而需要想象力和预见性,要能准确判断画面中即将出现的各种典型元素——背景、光影、人物、标志、透视等等,及时精准地把握。要拍好胡同,需要付出时间和精力,浅尝辄止或急于事功则不行。只有勤于思考,肯下功夫,不畏艰难,勇于探索才能拍出更好的胡同影像。

现如今,胡同的面貌跟十多年前相比就有了很大变化,更别说1990年代末大規模改造之前了。当初拍胡同时,我觉得北城胡同拆改较多,面貌杂乱;而南城原汁原味的胡同还挺多。从2005年初开始,前门外东侧的鲜鱼口、长巷、草厂等地区启动了拆除改造项目。10多年后的今天,该地区不仅丧失了原有的风貌,还建造了很多仿古式建筑,历史文化风貌荡然无存。前门西侧的大栅栏地区,目前虽然整体格局还在,但未经充分论证的改造方式同样使原有风貌丧失殆尽。几年前,“八大胡同”一带设置了一些京味儿民俗雕像,像旅游景区的招牌。棕树斜街里的元兴夹道与斜街交汇的入口处,有一个用砖石制成的精致随墙式拱门,门额上镌刻着“一品香澡堂”几个字依稀可见,两侧门柱上也镌刻着诗文,让不少过客驻足联想。这是一处民国遗物,然而近来,这个老物件却遭到破坏性修整,外表被整治一新,门楼上所有的刻字被镶上醒目的金边,倒像是一处“假古董”。自2015年始,该地区很多胡同的墙面被涂成白色,墙芯中镶嵌着龙飞凤舞或京剧脸谱的图案,与原先深沉内敛的风貌完全不搭调。

老宅伉俪 2007

相比南城,北城胡同现在反倒显得又好多了,尽管早已不是原貌,但还没那么过度粉饰。目前,保存相对完整的老街区也就剩下:什刹海地区、南锣鼓巷、西四、东四和大栅栏这五片街区,胡同数量已由最初的近3000条缩减至不足千条,有的胡同早已名不副实。如何有效保护古都风貌成为北京今后发展的严峻挑战。近年来,随着胡同里老北京人的不断迁徙,失去了原住民的胡同也同样失去了原有的生态。东四三条至八条街区,在2015年被评为全国首批25个历史文化街区,这里仍保留着众多王府、大宅、四合院等各式民居,胡同里各式门楼鳞次栉比,依然生活着很多原住民。南锣鼓巷地区由于过度商业开发而落选。多年的发展经验证明,无视传统历史文化,急功近利地改造老北京胡同,只会造成不可挽回的损失。

如今,透过我十几年来拍摄的相片,镜头记录下的胡同很多已经风貌无存,城市改造带来繁荣的背后,是失落的老北京人的记忆。它带着淡淡的哀伤,无声地呼唤着人们——城市的改造,更应该是维护而不是拆除。否则,未来,也许我们真的只有通过过往的照片才能找到老北京城市的文化与风貌……

(编辑·宋冰华)

ice7051@sina.com

京城这辈子 2009