温铁军专访(二):我的批评与希望

采访_杨军 图源_网络

一、改革的话语体系乱了

记者:您对中产阶层的批评很严厉,同时又寄予了很大希望。因为生态文明建设的“市民下乡”,以及社区教育的主要力量也是他们。

温铁军:我自己也算中产(笑)。不是批评谁,而是客观地说事情。

在西方来讲,中产阶级或阶层,实际也是很不清晰的概念。既不可能是自觉的阶级,也没有统一的政治诉求,利益结构高度复杂,其实很多人只是西方实体产业转移后留下来靠海外汇回资本收益维持生存的寄生人,一到经济危机就容易财富缩水滑入下层。

现行西方现代化的政治体制下的中产阶级福利要求的泛政治化表达,哪个政客不能满足就当不了政客。谁都不会冒着政治不正确的风险把自身问题说清楚,于是只能增发国债、货币,过剩金融推高能源和粮食价格,这就是发达国家的制度成本转嫁。

中国分化出的中产阶层享受的也是资本的溢出效应,比如房地产、金融等。今天大陆中产阶层是把20世纪90年代的“私有化改革”当成真改革了。这其中,相当一部分官员变成腐败分子,因为搞改革的官员有部分人是凭借权力去占有股权的。他们形成了自称“改革派”的利益群体。现在有反对深化生态文明改革的思潮,据此看,“我们是否要坚持改革”这个概念斗争是表面化的,内在的是不同利益集团的斗争。

相当部分下层大众失去了财产,就说改革剥夺了我的财产,那是土地革命战争流血换来的。这部分人反对20世纪90年代剥夺他们财产的改革。一部分工人站出来说,这个国家原来没有资产,我们贡献形成了资产却被你们占有了,你们得还给我们。这些人就被定义为“反改革”。谁在坚持“改革”?改革获益的那部分人认为自己是“改革派”,要保护“改革”。谁在改革?谁在反改革?话语乱了。外面的人稍不注意,就被某个利益集团牵着鼻子走了。

记者:这话说得很严厉,恐怕很多人一上来就会反感说:这不就是因为“专制”吗?

温铁军:我们在本土文化建设中对“大众民主”亲力亲为,不敢相信“精英结盟”的自由派。他们不过是在向大资本要权,最多是在形成对老的精英政治的替代,这不代表中国大多数民众,更不为劳动群众应该得到的财产权益出力。因此我不参与讨论。

我做了十几年的工人、农民和士兵,在全民所有制名义的无限责任公司体制下,近乎无偿地贡献过我的劳动剩余。我们所贡献的劳动剩余都在国家资产里,除了国家之外,任何人无偿占有这些资产就是犯罪。

可以这样说,因为我们做过贡献了,所以我们认同国内劳工群众的各种利益诉求,因为他们和我们一样是贡献者。当然,我们应该有理性表达的声音。否则,新精英们再怎么宣传西方的自由选举及代议制民主,都说服不了我,因为没有表达占人口大多数的劳动者的意愿。

记者:有些人清楚自己在要权,但年轻人很容易就被牵着鼻子走了。

温铁军:社会上已形成“官产学媒”四大利益集团结盟。趋势既定,积弊难除。

2011年“占领华尔街”运动只是2008年金融危机的延续

例如在农村政策上,现在究竟谁要推行农村土地私有化呢?主要是随过量增发货币而虚拟财产不断增加、不得不寻求避险投资的城市中产和农村新富精英。无论是官员、高校知识分子、媒体,还是老板,加上在房地产资本化中获益的利益群体,这些大都属于新兴中产阶层。因为土地没有彻底私有化,新富群体既不能跟农民自由交易,也不能像政府那样垄断性占有土地。所以,别拿农民产权说事,别拿农地农用说事。

尽管中产阶层占比只有30%,但他们声音非常大。因为大多数教师、记者,这些知识生产者和传播者都在传播他们本群的声音。所以现在人们听到的声音,很多都是通过媒体——中产阶层自我传播着,这就变成了以中产阶层为主的社会运动“被”放大。

可如果你问,中产阶层是否愿意真的让所有人享受一人一票的权利?恐怕大多数人会模棱两可。中产阶层和约占人口5%的大资,这些精英群体有共同的内在要求:就是我们跟旧制度谈判可以,我们素质高,对问题探讨更深刻,但不能让占大多数的民众和我们一样。这个世界上,可有任何一个现代化政治,是让占人口70%以上的下层阶级占有权力的吗?如果有,就不会出现西班牙那样28%的失业率,失业的当然是下层群体。

二、知识分子的责任

记者:他们进而也塑造着学校教育的教材和课程。

温铁军:浪漫主义的西式现代化想象及其演化出来的系列结构性变化,掩盖住了很多正常的声音。

大家以为精英们说的“改革”就是大众都得到民主、自由、正义,其实很多情况都是被媒体包装的。如果我们讲现代化是种浪漫主义想象,国家是种想象,那么现在被包装出来的“改革”,同样也演变成想象。真正内含利益分配的改革,和我们想象的具有正义、民主、自由的“改革”是不一样的,它有着非常复杂的形成利益的集团化博弈过程。现在我们要站出来保护我们的利益了。

但要让那些既得利益获得者站出来反思,比如有一批财经高官当年都是和我们一起参与改革的,现在有了各种利益关系。让他们站出来反思改革,100%不可能,这会使他们被边缘化。

所以现在精英集团反思改革的人很少,大部分反思在底层民众。而大众由于信息严重不对称,没有对整个发展过程的深入了解,所以底层社会的声音很混乱。相当一部分人由于缺乏进步知识分子的思想引导,转向了对“文化革命”的浪漫主义想象,希望再现类似毛泽东时代那样的群众运动,因此现在底层普遍发生“毛泽东热”。对此,戴一个左的帽子给大众的革命浪漫主义是很容易的,很多媒体上来就说“文革”余孽,这种帽子比比皆是。但他们是吗?不是。他们知道自己被剥夺,但找不到理性表达的方式。

我们这些承担知识生产任务的学者们,不去给他们做知识生产服务,媒体也不为他们发声,所以他们现在确实处在比较窘困的状态,不具备理性表达的条件。再加上精英结盟根本就不打算向大众分权,这是中国当前社会政治的主要矛盾。

但是,即使有这样的分析,也不会被任何自利化媒体表达,因为利益不同。当然有些人会以“大众”的名义发声,但并不意味着这是真的。教育体系掩盖住的一些问题,比如社区性。中国至今仍有50万个村,仍有6亿人生活在农村,但表达他们对于经济、政治、社会和文化等需求的媒体几乎没有。底层大众得不到正常表达的机会。

记者:如您说的,这背后涉及复杂的全球化金融危机、政治制度成本转嫁的问题。

温铁军:具体的解释,在我近年的演讲和《告别百年激进》这本书已说了很多。在此想多说一点,中国这块土地上发生的任何争论,一转手就会变成国际资本市场炒作的题材。到底是做多中国还是做空中国,取决于金融资本的翻云覆雨:“翻手为多云,覆手为空雨”。

所谓“翻手为多云”,就说你看中国不用开支那么多社会保障,因此劳动力价格低,因此还能增长,在做多中国时使用;所谓“覆手为空雨”,就说它有这么多人没上社保,未来开支一定很大,负债非常高,一定衰败,在做空中国时使用。里外里都是资本通吃,取决于是资本集团做空,还是做多!当然,还得看你屁股底下坐的是多大规模的投资能力。能够翻云覆雨的,都是坐拥上千亿美元以上的金融大鳄。

完成了新千年计划的中国越来越成为西方带领的、包括发展中国家精英在内的主流话语批评的“靶子”。甚至国内外谁都可以凭借西方主流意识形态内含的“政治正确”随意敲打中国,而邯郸学步般地跟从西方话语的中国人也恨不得自断股肱……这个情况很难改回来。

中国现代化也有巨大的成本,过去是向农村转嫁的,但激进现代化导致可承载代价的大众越来越没有承担能力,于是向资源环境转嫁的速度越来越快。继续这样下去,是不可维持的。

记者:现在“公知”几乎成了贬义词。80后90后基本是听着他们的话过来的。有人说,他们之所以声音大,因为21世纪前十年主要是他们有上网工具,现在智能手机普及,不行了,压不住。

温铁军:这其实就是教育产业化的结果,导致太多的思维混乱和空谈。当今知识分子群体大多数不能作为知识生产者,因为大部分不下乡,忽略了很多大众的知识。他们不能把大众的知识进行“格物”,照搬西方教科书压制本土化知识所致的知,是严重缺失民众经验的知,是没有基础的知。所以今天大家得到的信息是混乱的。

1997年底,亚洲金融风暴登陆韩国,前30大财阀倒了6个,韩国政府被迫与IMF 签订协议,获得550亿美元贷款,但必须满足废除补贴,放开金融市场等一系列条件。图为电影《国家破产之日》剧照,正是《寄生虫》里韩国贫富差距的根源之一

韩国电影《寄生虫》展现的贫富差距问题,刺痛了无数观众

比如主流知识界认为,发达国家的政治体制是具有“普世价值”的政治体系。据此,谁要想说那套上层建筑,包括多党制议会民主、媒体自由、选举自由等有问题,谁就是“政治不正确”,就没有形成主流话语的可能。但我们通过调研得到的客观情况却表明:这套东西在发展中国家普遍缺乏基本的经济基础支撑,即使在发达国家,也是中产阶层把自己庸俗化的福利需求过分政治化的结果。

我觉得与其去辩论,不如先把你的逻辑借过来,见招拆招,看看你的逻辑有什么问题,才有讨论的余地。否则深陷于现代政治,大家一定要搞对立斗争,证明你错了我对了,就没讨论的可能。最后就演化成操纵青年的街头政治。

我最怕的就是用对错、好坏来简单地对客观事物做归纳,这种价值观粗暴比我用学术言语归纳经验材料的知识粗暴,还要差几个级数。

记者:您怎么看待自己作为一个学者或“知识分子”?或者说,我们怎么界定“知识分子”和“教师”这个群体。这些词都被滥用了。

温铁军:我不认为自己是个做规范性学术研究的学者。这种规范研究,按清华大学一位教授的说法,所追求的是“一种片面的深刻”。这样研究的学问越精致化,学术水平越高,就可能离客观现实越远。不过,书斋学者当然可以皓首穷经研究下去,因为他们不必根据调查研究来“格物致知”,形成能够解释现实的理论。

至于什么叫“知识分子”,其本意是清楚的:不管你是否有高等学历,只看你是否代表人类良知去做社会批判,并且在批判中去践行你提出的理念,这就叫“知识分子”。哪怕你没上过学,也可以是知识分子。我们很庆幸通过乡村调研培养了许多脚踏实地的年轻知识分子,他们在很多领域都证明了自己的能力。

比如,我的学生中被媒体报道最多的是石嫣。她先是我们在北京郊区搞的“小毛驴市民农园”的总经理,那是典型的“市民下乡”搞的都市农业。后来又创立了“分享收获”农场,既体现中央倡导的“城乡融合”,也证明了可以用完全有机的方式构成生态化的社会。

记者:您提到的一个大问题,现在底层社会没有知识分子引导,没有人为他们生产在地化的知识……

温铁军:我们现在就做着这些民间的知识生产工作,并不都在高校课堂。各高校有一大批人在做这件事。这些都是在农村基层参与乡村振兴实践的人,而不只是关心或发表了文章。

乡建还培养了相当多年轻的博士,有些已经是高校副教授和讲师。我们曾经很自豪地说,我们有多少个乡建博士,不论他去哪个高校,都会一辈子干乡建。这些知识分子的种子已经在乡建这片土地上播下去了,就会生根发芽、开花结果,结出来的一定是另类知识体系的果,不可能再简单地照搬制式教育。他们的科研能力、教学影响能力都会逐步提升,这个空间还会不断扩大。

比如紧跟晏阳初思想的邱建生,现在继续做社区大学。这是比较受西方影响的教育浪漫主义想象体系,当年屡战屡败,如今屡败屡战……其实历史并不以成败论英雄,浪漫主义的情怀是可以传染、传承的,尽管很多参与其中的年轻人不明就里,但也是长经验长见识的过程,一个在实践中自我教育的过程。

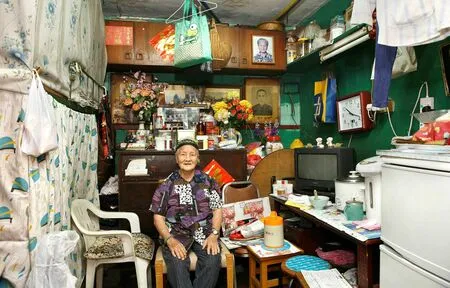

香港住房问题是深层次危机之一。近日,人民日报发表评论,为公共利益计,为解决民生计,地产商是时候释放最大善意,对年轻人“网开一面”

三、学高为师,德高为范

记者:现在大家都在不停说创新、人工智能时代来临,反而忽略了最根本的东西。农业和自然,始终是根本。

温铁军:现在所谓“创新”和“被创新”太多,所以判断真理只有两个办法。

第一是看理论逻辑的科学性。无论你建构的理论逻辑多完美,关键是看你逻辑的起点是否能和历史的经验过程吻合。只要你的理论逻辑和历史的经验过程在起点上不一致,那一定是涂抹理论色彩的意识形态化“包装”。比如,今天把市场经济这个工具作为“市场主义”的意识形态提出来讨论,就已经是一种包装了。同理,假如一定要把中国1978年进入改革之前的发展过程定义为“计划经济”,那这个定义及批判,全部逻辑也因为找不到历史起点,或不能和历史经验过程在起点上一致而不可能是真理。

因此今天高校的教科书既不是真科学,依据这种教科书的解释也不是真理。

第二,怎么判断客观研究得出结果的科学性。假定我们要认定某个客观结果算是科学结果,那一定是要在给定的同样条件下,沿着同样技术路线重复得出同样的结果。也就是说,科学结果是可被重复的。请问,当代社会经济领域哪个被理论界认定的结果可被重复,如果没有同样的条件,只介绍被使用的技术路线,任何一个社会经济过程是可被重复的吗?

大家可以在今天的所谓“学”中,去做点衡量。因此我说,那个历史宿命论本身不是真实历史过程,人类历史本来并不是这样的,不是被人打扮的戴着红头绳的姑娘。

记者:您在有次演讲中反复讲过“学高为师,德高为范”。

温铁军:理论界几乎人人都说自己在治学。治学直译to govern study,那就得有the governing system,治学的体系,遵循学术界的规矩regular,就得有who govern whom,谁去治谁?治学者被治,被谁治呢?被形成这套制度的人治,而形成这套制度的内在作用是利益分配。所以,今天治学就变成了致研究being studies,因为你被govern了,被治了。最终你还能学高吗?不能了,因为你已经被govern了。

如果用这个内在利益分配的规矩去规范你们所有的学,必定是压抑创新。客观讲,中国二十世纪处在产业资本形成阶段,资本要异化人为生产要素,就要规范人类所有的知识系统。实现这个异化过程,就是产业资本赋予教育体系的任务。因此,教育过程也就是所谓being studies,也是被学习、被教化为性质同一的生产要素的过程。

如此而已,何以德哉。遂有亚当•斯密强调:应该先读了《道德情操论》,才能读《国富论》。而在激进发展主义盛行的当代中国发生系统性偏差,很多人是心知肚明的,有著名经济学家直白地说,经济学不讲道德。确实没见到国内经济学教育有谁主张先读《道德情操论》的。

如果有什么人自己愿意去做非常另类的、但体现人类社会多元化生存的学习和研究,那就得耐得寂寞,少得分配,坐得冷板凳,啃得馒头,喝得凉水。

什么叫做“德”?书斋里饱读教科书的坐而论道,可谓德乎?做农村研究的人如果坐守书斋,四体不勤,五谷不分,有任何德的含义吗?难道仅以现在这种域外之学,就可以生成中华文明传承之德吗?因为他的利益分配整个来源于资本化阶段所产生的收益,是二次分配得到的份额。这个阶段所需要的这种学,难道可以产生德吗?如果有,或定义为德,那绝对不是真的。那会如鲁迅先生《狂人日记》所写一样,满纸都是……抱歉不再往下说了。其实会有思若鲁迅之人看到问题,他会发出呐喊,在极端痛苦情况下会有“狂人日记”,要做某种精神回归时会有“闰土”。

我们都是这样被格式化的人,学生毕业了以后可能就是老师。大多都处于利益集团的某个结构纠葛中。尤其农村出来的孩子,碍于面子,碍于养家糊口、赡养父母等问题桎梏着,有种无法解脱悲剧的命运。

记者:最后,当然这个问题可能不太合适,您想对一线的老师们,尤其年轻人说些什么,大家作为这个体系的一部分。

温铁军:从现实层面,我经常和学生讲顺势而为,千万不要听了我的说法就形成对现在制式教育体系的对抗,还是老老实实把该拿的学分拿到。我讲的是反制式教育的知识创新。但这套话语不要拿去考试,它可以作为你大学阶段丰富思想的一种参考。

真的考进了重点大学,实际是给了你一张中产阶层俱乐部的入场券。你过去所有的辛苦付出,包括把自己的人性扭曲了才能适应的无数应考。这么巨大的代价无外乎就是拿到一张入场券。否则家里亲戚朋友给你凑钱干吗。但拿到入场券,只是安身而非立命,当你有独立思考、力所能及做事的能力时就去做。能多做时多做一点,完全不能做就独善其身吧,可以多读书。但,切忌空谈。

这个社会要发展,当然要追求公平正义。首先应该关注下一代。我们这代人特别是像我这个年龄的人,对我们做过的一切,既没有很好的检讨,也没有很好的反思。我们上一代有句很不负责任的话,“相信我们的后代比我们更聪明”。意思就是,无论造下多少麻烦,都甩给他们去解决了。其实是不负责任的,特别是对在地化农村知识的发掘和青少年自然教育的忽略,体现了一种文化自毁。

其次是我们这代人得知耻,否则何以言勇?要对自己做下的错误负责。中国为什么裸官、裸商、裸教授比比皆是,为什么要把老婆孩子送出去,名义上是对社会制度不满,实际对自己造成的代价有所感觉,但不愿承认是在逃避。现在我们遇到的最大障碍,是那些坚持错误却文过饰非的人。谁敢站出来扯开嗓子喊一声,注定招来一片骂。

早就有人说:温铁军,你就是三更天打鸣的鸡,太讨厌。其实说来说去,我不过就是叫得早了一点。

社区互助农业(CSA)示范农场“小毛驴市民农园”部分组织者,中为石嫣