在校大学生课外研学激励机制探究*

——以首都师范大学旅游管理专业为例

姚 长 宏

(首都师范大学资源环境与旅游学院,北京 100048)

0 引 言

随着高等教育改革的深化,大学生课外时间越来越充足,课外学习已经成为大学学习的重要组成部分,课堂学习与课外学习的主次关系也逐渐模糊.大学生课外学习是指大学生根据已有的知识基础,自觉主动地有选择地运用不同方法、手段、方式去获取知识和技能的活动[1].但由于学生个体、专业性质、师资力量、学校环境等内外因素的存在,大学生课外学习普遍存在学习目的模糊,动机不足,自觉主动性较弱等问题,也严重影响了课外学习的效果和质量.如何鼓励、引导学生积极开展课外科研与学习,科学提高学习效率,正成为大学教育改革中亟待解决的问题.大学生在校期间,其不仅仅面对师生之间的教学关系,也拥有丰富的研学资源,包括科研课题(教师科研课题、学生科研课题)、专业实验室、图书馆、以及与专业密切相关的校外企业.故而,挖掘资源潜力,激发学生课外学习的积极性,创新学生课外学习激励模式,是教育改革的必然趋势.

随着我国旅游经济的发展、旅游产业的壮大,为了满足旅游企事业单位高级专业人才的需求,旅游高等教育、旅游管理专业应运而生,在短短40年时间内取得了长足的进步[2].相对而言,旅游管理专业应用性更强,培养方向更多,其培养方案更加侧重于实践性教学环节,传统课堂教学时间较少,大学生课外时间更为丰富.如何利用好课外时间,聚焦发展方向,锻炼实践能力,对于旅游管理专业在校大学生而言尤为重要.前人针对大学生课外研学,已经做出了诸多有益的探究,包括大学生课外研学方法研究[3-5]、研学空间[6-7]以及研学体系[8-10]等方面研究,但针对旅游管理专业的相关研究较少.为了优质培养具有竞争力的实践性、创新型旅游管理专业人才,结合旅游管理专业特点,探索一条适合本专业的课外研学激励机制,与课程教学相辅相成,提高学生学习的自主能动性,显得尤为重要.

1 大学生课外时间利用现状调查

课外即大学生课堂学习之外.根据相关学者研究的成果显示,在校大学生每年拥有闲暇时间约170天,闲暇时间几乎占到了全年天数的45%[11].每周拥有的课余时间也相当丰富[12],其课外学习的可利用时间潜力巨大.但前人研究也证实,在校大学生课外学习十分有限[1,13],学习的自觉主动性严重不足,造成众多时间浪费、学业不精的负面现象.

本文于2016年4月对首都师范大学旅游管理专业大二、大三、大四学生进行了一次抽样问卷调查.共计投放问卷69份,收回有效问卷69分.调查问卷主要包括6个方面,即课程学习压力,课外时间分布,课外时间主要用途,课外时间利用自我判断,课外时间利用期望和课外时间利用限制因素.结合旅游管理专业培养方案,首都师范大学旅游管理专业在校大学生在课外时间研学方面存在三大矛盾.

1.1 课外时间与利用限制因素

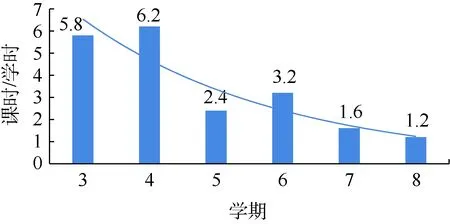

按照培养方案要求,本科须修满140个学分.根据各年级课程表分析可知,旅游管理专业学生各学期课外时间异常丰富,并且自大二到大四(即第3~8 学期)呈现递增趋势(图1).但调查与访谈之中,学生普遍认为课外时间利用限制因素比较多,其中“课程安排不合理、课余时间零散”和“缺乏合适的专业实践平台”最为突出,分别占比28.03%和21.97%.而且大四学生对这一观念持有更强烈的态度,高达34.09%;而大二学生认为“课程多,课余时间少”;这与图1具有高度的一致性.

图1 旅游管理专业第3~8学期日平均课时分布图

1.2 课外时间利用期望与利用现状

课外时间利用方面,除了休闲娱乐、社会交往、兼职工作、无事可做等利用期望与现状较为均衡外,课外时间其它利用方式存在较大的反差(如图2所示).其中,课程作业期望值落差最大,而对自我兴趣培养、参与教师课题、校外实习实践具有更好的期望.

图2 在校大学生课外时间利用期望与现状对比图

1.3 专业压力与课外学习积极性

调查结果显示旅游管理专业学生对专业学习压力和课外学习兴趣的态度总体上具有趋同性(见图3),说明专业压力助推了在校大学生的课外学习,但依然存在一定的矛盾.其中认为专业学习压力“很大”“大”的比例低于课外学习兴趣的比例;而专业学习压力“一般”的比例缺远远高于课外学习兴趣的比例,这也反应了旅游管理专业学生的课外学习积极性较高.

图3 在校大学生专业学习压力与课外学习兴趣对比图

2 大学生课外研学综合激励模式

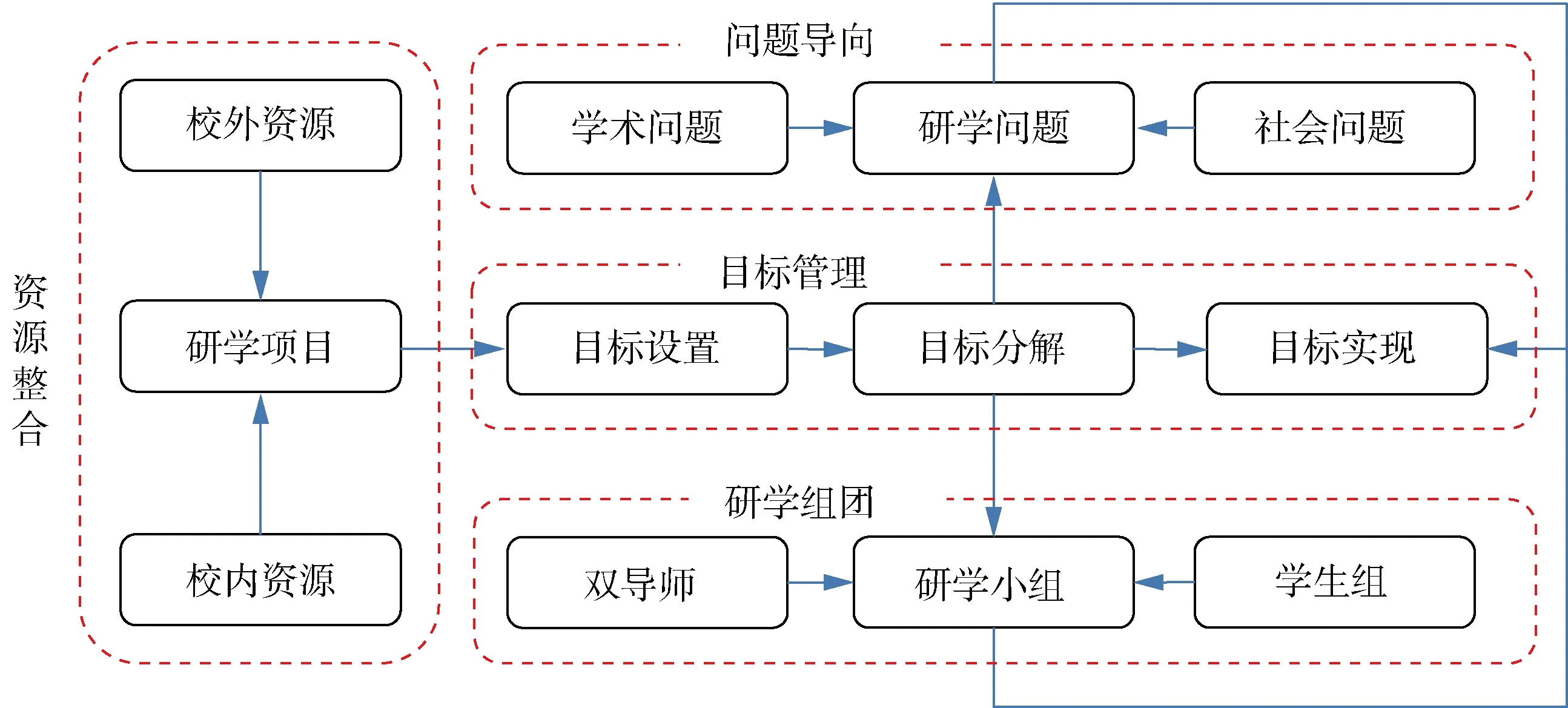

针对在校大学生学习主动性不足的问题,学者先后提出了以发现和探究为核心的学习模式[14-16]、问题导向学习模式[17]、交互式学习模式[18]和开放学习模式[19]等,结合上述旅游管理专业在校大学生课外学习的三大矛盾,本文构建了一个以外部资源为基础、以目标管理为中心、以学术问题为导向、以研学组团为保障的课外研学综合激励模式(图4).

图4 在校大学生课外研学综合激励模式流程图

2.1 以问题导向激发研学兴趣

调查发现在校大学生对课外学习期望很高,但普遍存在学习方法不当、学习效果不佳等问题,进而导致学习困难而逐渐失去学习耐心、学习兴趣.综合探究式学习模式的优势,科学提出专业问题,包括学术问题和社会问题,鼓励、引导大学生利用课外时间去分析问题、解决问题,可以有效激励其课外研学的积极性和主动性.

首都师范大学旅游管理专业设置了旅游规划和旅游管理2个培养模块,无论从学术研究角度还是社会需求角度,均存在诸多可供选择的专业问题,包括旅游资源调查、旅游市场预测、旅游环境评价、旅游产品创新、旅游景观设计、智慧旅游研发、全域旅游开发、旅游投资评估、旅游扶贫机制等问题,成为在校大学生课外研学的主导方向.

2.2 以目标管理提高时间效率

由于高等教育的特点以及教学课程设置的需要,在校大学生课外时间必然存在碎片化的客观现实.但如何提高碎片化时间利用效率是一个关键.借鉴目前企业较为盛行且效率较高的目标式管理模式,将其作为课外研学的管理工具,不仅摆脱了碎片化时间的不利限制,也具有更好的教学考量依据.

目标式管理,即通过大目标层层分解为小目标,结合碎片化时间,按阶段逐步实现和完成,最终获得大目标的实现.王训兵等在研究中提出了“大一适应期、大二探索期、大三定向期和大四冲刺期以时间为维度的目标体系”20],结合旅游管理专业特点,在大一阶段适应期的基础上,大二以专业知识、专业关联为主开展专业探索;大三以专业技能、专业技术强化为主开展专业定向;大四以专业思维、综合能力培养为主开展专业冲刺,从而分解专业培养大目标,通过课内教学与课外研学活动的有机互动,分级实现人才培养目标.

2.3 以研学组团保证学习成效

随着交互式、开放式教育模式的推广,大学社团、学习组团(考研团、英语学习团、普通话团、科研小组)等已成为大学生课外自主学习的一股新风.基于组团学习具有的资源共有、经验交流、成果分享等优势,结合双导师制度,成立更加专业的研学联合体,形成“双导师”和“学生群”联动机制,可以进一步完善问题导向、目标管理的激励机制.

基于首都师范大学旅游管理专业的两个培养模块、师资力量以及学生规模,可组建3~4个研学组团,包括旅游规划、旅游管理、旅游创新和智慧旅游等研学组团,每个组团包括2~3名本校教师、1~2名校外专家和6~8个在校大学生(包括大二到大四),组团之中形成学生梯队,有效覆盖50%以上的在校大学生,实现有机更新,确保组团相对稳定.

2.4 以资源整合开拓研学空间

上述问题导向、目标管理和研学组团构建了一个较为系统课外研学组织模式,但这一模式的启动和运作离不开研学空间的持续拓展.根据问卷调查显示,学生更倾向于校外企业的实习实践和教师课题的参与,除此之外,研学空间还包括学生科研课题和校企联合办学项目,故此,有必要积极整合校内校外各方面资源,大力拓展大学生课外研学的实践空间.

相对于旅游管理专业在校学生而言,其现有研学资源包括教师科研项目、学生科研项目和社会实践活动,校外研学资源包括专业实习基地、校企合作研学基地和校外专家科研项目.在此基础上,可进一步挖掘新的资源,包括校友资源、中外联合培养项目、企业实习生项目等,为大学生课外研学活动提供源源不断的动力.

3 大学生课外研学激励保障措施

上文构建了一个“以外部资源为基础、以目标管理为中心、以学术问题为导向、以研学组团为保障”的课外研学综合激励模式,其缔造的课内与课外互动式教学关系,可深度挖掘学生课外研学潜力,不断强化学生的专业素质、创新能力,实现旅游管理专业学生精英式培养目标.为了更好的保障该激励机制运作,院校、教师以及大学生需要高度协同配合,创造“天时、地利、人和”的优越环境.

(1)优化专业课程结构,提高时间弹性.

课外时间的可利用性是开展课外研学的前提条件,结合旅游管理专业培养方向,从3个方面优化专业课程结构.首先,以“大一适应期、大二探索期、大三定向期和大四冲刺期” 的目标体系为原则,专业基础课、专业核心课向低年级倾斜,专业方向课向高年级集中.其次,每个学期、每个星期的课程适度集中,最大程度保证课外时间的完整性和连贯性.另外,在保证基本学分不变的情况下,将课外研学纳入学分制教育,建立更加完善的课外研学考核机制,鼓励课外研学活动代替传统的课程教育.

(2)搭建研学孵化平台,创造学习条件.

在校大学生课外学习活动不仅需要一个稳定的空间,也需要一个具有活力的发展平台.依托首都旅游研究院以及旅游规划、旅游管理、旅游信息3个实验室的优质资源,积极与校内校外科研课题、合作项目相结合,围绕人才、技术、产品和创业等内容,搭建专业孵化平台,吸引在校大学生加盟参与,通过课外研学活动实现自我发展.

(3)凝聚校外师资力量,强化研学动力.

导师制、双导师制已经从传统的研究性培养发展到全日制大学生的培养计划之中,实践证明具有良好的教学效果[20].基于旅游管理专业的实践性和行业性,需要院校的大力扶持,出台优惠扶持政策,吸引校外行业专家参与学生课外研学辅导工作,并逐步发展成为专业研发中心,提高研学团组的影响力、吸引力,推动大学生课外研学活动持续发展.

4 结束语

引导、鼓励大学生充分利用课外闲暇时间,开展专业性的研学活动,不仅是传统教学模式的转变,也是师生教学关系的提升.通过课外研学实践,让学生课外“跟随”教师,让教师课外“关注”学生,为大学生课外学习探索科学发展之路.本文围绕大学生课外研学问题,以首都师范大学为例,在开展大量调查与访谈的基础上,探索了旅游管理专业在校大学生课外研学的激励机制以及激励保障措施.限于篇幅,本文重点构建了大学生课外研学激励机制的一个理论模式,有待后期进一步通过实证研究,制定激励机制的具体实施方案以及相关激励措施的可行性分析.同时,有望更多的高等教学工作者关注大学生的课外学习,研究课内与课外协同教学的新机制.