中国有限公司股权善意取得的质疑

摘要:《公司法解释三》在名义持股和一股二卖两种情形中确立了有限公司的股权善意取得制度,司法实践亦将之扩至冒名转让股权的情形。然而,工商登记作为股权变动的权利外观,因其对抗效力且无相应技术改造,难以让人信赖。值此建构下,名义持股和一股二卖两种情形中不可能存在无权处分;即使存在无权处分的可能,股权转让实践中存在善意的可能也微乎其微,不应有股权善意取得的空间。冒名转让股权的情形中,无权处分、善意、合理对价、登记等构成要件虽可能得到满足,但基于可归责性的考量,亦不宜认定善意取得的适用。将来之立法应考虑加固权利外观的精确性,并将股权的善意取得限于登记错误的场合,以避免善意取得制度的滥用。

关键词:股权善意取得;权利外观;无权处分;可归责性

中图分类号:D9233.99 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2019)04-0156-09

2011年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》(以下简称《公司法解释三》)在名义股东持股和一股二卖情形中,首次以立法形式确立了中国有限公司的股权善意取得制度。最高人民法院此举,被学者赞誉为“一项极具学理分析价值的司法造法的创举”[1]。

但是,由于理论准备上的欠缺,该规定自出台始,即招致司法适用上的错乱,主要表现为:(1)在同类案件中就是否存在无权处分有不同的解读,因而对该等情形中是否适用股权的善意取得有不同的认定

实践中,有的法庭认为名义持股或一股二卖中当然存在无权处分,如在张宏友与王成龙不当得利纠纷案(信中法民终〔2012〕1145号)中,法庭认为受让人从名义股东处取得未经授权即转让的股权为善意取得,名义股东构成不当得利;类似的案件还有孙某某、何某某与上海协通建设发展有限公司股东名册记载纠纷案(沪二中民四(商)终〔2012〕193号)。在马鞍山纵横置业有限公司与马鞍山市兴海置业有限公司、储绍华、当涂县兴海置业有限公司、胡玉兰股权转让纠纷案 (皖民二终〔2012〕00201号])中,原股东先后与第一受让人和第二受让人签订了《转让协议书》,此后公司确认了第二受让人,第二受让人也对公司进行了实际管理,法庭认为第二受让人为善意取得。但也有的法庭并不认为名义持股或一股二卖中存在无权处分,自然也不能发生股权的善意取得。如姜小钗与潘云香、姜炯杨、姜佩琳、姜克斌、金华仙股权转让纠纷案(温龙商初〔2013〕1361号)和王明与潘云香、姜炯杨、姜佩琳、姜克斌、金华仙股权转让纠纷案(温龙商初〔2013〕1359号)中,法庭均认为名义股东处分股份是有权处分,实际出资人可主张损害赔偿;类似的案件还包括玉环县鸿燕制衣有限公司因与黄某某、李某某、上海丹萍服饰发展有限公司股权转让纠纷案(沪二中民四(商)终〔2013〕595号),吴某某与高甲、中宇××集团股份有限公司、中宇××联合××有限公司股东出资纠纷案(温泰商初〔2011〕171号),冷某与赵某股权转让纠纷案(徐民二(商)重〔2011〕4号)和顾某、杨某因与徐某、陶某、陶某某损害股东利益责任纠纷案(苏中商终〔2012〕0453号)。在宿州市同胜置业有限公司与汪永生、宿州市良宇置业有限公司股东名册变更纠纷案(皖民二终〔2012〕00042号)中,出让人将股权先后与第一受让人和第二受让人签订了《股权转让协议书》,但均未办理工商登记,法庭认为,在工商登记尚未变更的情况下,第一受让人已经取得股权,出让人进行第二次转让属无权处分的说法不成立,不存在适用善意取得的条件。;(2)不同法庭对善意的内涵、判断时点认识不一,导致股权善意取得的不同判定实践中,法院对善意的内涵理解不一,例如在胡某某与娄某某、第三人某公司股权转让纠纷案(浙温商外初〔2012〕345号)中,法庭以名义股东为第三人(即受让人)的股东兼法定代表人为由否定了善意的存在;但是在另外一个案件中,公司办公室主任伪造股东签名,将该股东名下的股权转让给了第三人,而后该第三人又将股份全部转让给了该公司的董事长,该第三人与董事长系父子关系,法庭竟认为该第三人已尽查阅义务且缴纳了股款、办理了变更登记,为善意,参见冯伟祥《公司职员造假转让他人股权被法院判定有效(http://news.qq.com/a/20090514/000910.htm);除此之外,不同法院对善意的判断时点也有不同(同時也是对善意取得是否需要工商登记完成后的认识不一),如在马鞍山纵横置业有限公司与马鞍山市兴海置业有限公司、储绍华、当涂县兴海置业有限公司、胡玉兰股权转让纠纷案(皖民二终〔2012〕00201号)中,在第二受让人尚未完成工商变更登记,即认为已发生善意取得。;(3)各级法院紧随最高人民法院的步伐,将股权善意取得扩张至冒名转让股权的情形本文所称冒名转让,指的是冒充真实权利人并伪造其签名,而后转让其股权的情形。。

前述状况的产生,归根结底在于中国股权善意取得的正当性问题。也就是说,中国股权善意取得的立法建构和司法适用是否符合信赖保护原则。一般而言,信赖保护原则在权利外观原理下表现为权利外观、交易对方的善意与可归责性[2]。文章下述即按此展开,首先讨论中国股权变动的权利外观及其效力,并以之为基础分析名义持股和一股二卖情形中无权处分和善意两个构成要件的欠缺,以及冒名转让股权情形中可归责性的忽视。

一、不可信赖的权利外观

大陆法系诸国民法大都规定了善意取得制度,唯其适用范围有所不同。有仅限于动产者,如日本;也有囊括动产与不动产者,如德国。二者之所以有此差异,在于前者仅在动产变动中采纳了公信原则[3]219;而后者则对动产占有和不动产登记簿均赋予了公信力[4]。可见,权利外观的公信力是善意取得制度得以建立和存在的逻辑前提及技术前提;善意取得制度则是公信力的必然结果,是公信力落实的具体体现[5]。换句话说,善意取得存在的正当性,并非因其被置于法典之不同的编、章、节,而是在于权利外观之是否具备公信力。就中国而言,《物权法》第106条之善意取得制度,即大抵在于《物权法》对动产和不动产之变动均赋予了公信力中国并非对所有的动产和不动产的变动均采纳公示公信原则,如特殊动产、土地承包经营权、宅基地使用权、地役权等,均以公示为对抗要件。。但就有限公司的股权变动而言,其公示效力是否与《物权法》中的动产和不动产相同,应有疑问。不过,首要的是,究竟何为有限公司股权变动的权利外观。

(一)权利外观:股东名册还是工商登记

自2006年《公司法》颁布以来,对于有限公司股权变动的权利外观大致存在三种不同的解读。第一种观点为主流学说,认为股权变动采双层公示形式,即股东名册与工商登记均为股权变动的权利外观。股东名册对内发生效力,是股权变动的生效要件,而公司登记对外发生效力,是股权变动的对抗要件[6-8]。第二种观点为极少数,认为股权变动的权利外观是股东名册而非工商登记[9]。第三种观点则认为,股东名册仅具有内部效力,并不当然具有外部效力,工商登记才具有对抗第三人的效力[10-13]。

那么,股权变动的权利外观究竟何指?根据公示原则,权利之变动须以一定之公示方法表现于外,始能发生法律上的效果。准此以言,股东名册或工商登记,能将股权变动表现于外者,始能构成股权变动之权利外观。一般来讲,有限公司的股东名册仅存在于公司内部,并无有效途径向公众展示,公司外之第三人难以知悉其记载的内容[10]。从公司实践来看,股东名册也并非公司备案的必需材料,非但不具有公示性,其是否置备对大多数有限公司而言也未可知[14]。因此,仅具证权效力的股东名册,恐难堪权利外观之重任。何况,《公司法》第32条第3款明确将工商登记与股权变动相结合,即意味着公众对股权变动的知悉是通过工商登记而非股东名册进行的。若否认国家机关登记的公示效力,反而信赖可有可无的公司内部文件股东名册,岂非本末倒置?故工商登记当为股权变动的唯一权利外观。

(二)工商登记与公信力

至于工商登记的效力,《公司法》第32条第3款规定:“未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人。”此无疑为登记对抗主义此结论亦可在《公司法》第73条和《公司法解释三》第23条得到印证:在股权转让后,前者规定“公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载”,后者则规定受让人可要求公司签发出资证明书、记载于股东名册并办理公司登记机关的登记,如因此诉至法院,法院应予以支持。这就意味着,在公司签发出资证明书、修改股东名册和变更登记之前,也即股权转让合同生效之时,受让人即已取得股东身份。。然而,登记对抗主义意味着,股权的登记状态与事实归属的分离为常态。因而,问题在于,这样的登记状态能否令公众对之产生足够的信赖?

最高人民法院对此持肯定的态度。早在《公司法解释三》颁布之前,最高人民法院就在案例中指出,股权以登记为其公示形式,在股权转让中适用善意取得制度,与不动产的善意取得有着相同的法律依据

这是中国股权善意取得第一案,参见最高人民法院(2006)民二终字第1号民事判决书。。《公司法解释三》延续了这一立场:第三人凭借对既有登记内容的信赖,一般可以合理地相信登记的股东(即名义股东/原股东)就是真实的股权人,可以接受该股东对股权的处分,实际出资人/未登记姓名的受让股东不能主张处分行为无效[15]。

对此见解,虽有学者表示赞同[13],但也有学者表达了质疑:股权工商登记的效力逊于不动产登记簿,纯粹的权利外观原则在股权变动中难以适用[8]。而且,公示对抗主义与善意取得存在根本冲突,二者如何结合是一个难题[16]。

无疑,最高人民法院将不动产登记与股权登记混淆一谈的做法有欠妥当。就比较法而言,法、日诸国之所以否认不动产变动中的善意取得,其原因正是基于登记对抗主义之下难以产生足够的信赖。但登记对抗主义之下是否绝对不可能存在善意取得,《德国有限责任公司法》在2008年的修改或许为此提供了答案。

《德国有限责任公司法》第16条规定了股权变动。该条第1款在修改前后始终贯彻了股权让与的登记对抗主义。此外,修改后的《德国有限责任公司法》在同条增设第3款,即股权的善意取得制度

《德国有限责任公司法》第16条:(3)如果无权利的让与人作为营业份额的持有人被载入商事登记簿中的股东名单,受让人可以通过法律行为有效地从无权利人手中取得营业份额或者该份额上的权利。受让之时股东名单关于营业份额的错误记载持续的时间少于3年,并且該错误不可归责于权利人的,不适用此规定。此外,受让人知道权利瑕疵或者因重大过失不知道的,或者股东名单中附有异议登记的,不适用善意取得。异议登记可以基于假处分或者基于其权利被提出异议的人的同意而作出。为此,不必证实异议人的权利受到危害。。这就表明,在登记对抗主义体系中发生股权的善意取得仍然可能。

但是,《德国有限责任公司法》对善意取得制度的采纳,并非简单的制度拼接。德国与中国相似,股权善意取得的权利外观是登记于商事法院登记处的股东名册。不过,其立法者清晰地认识到登记对抗主义下的登记状态弱于不动产登记,难以像不动产登记一样令公众产生足够的信赖。因此,《德国有限责任公司法》通过三方面来加强股权登记的效力。首先是加强静的登记状态的准确性,要求股东名册必须标准化、连续记载和编号[17]。同时为减少股权事实归属与登记状态分离的时间差,又对动的登记状态加以规制:要求公证人或执行董事须在股权变动后立即向商事法院登记处申报变更登记,不仅要提交更新后的股东名册,而且要保证更新的内容与原股东名册可以对应[17]。但即便如此,股权的事实归属与登记状态的分离仍然存在,于是又植入了异议登记制度,使得受让人在错误地信赖登记状态时,真实权利人可以阻却受让人的善意,以避免股权丧失的危险[17]。如此,最终使登记对抗下的股东名册成为“人造的外观权利基础”,使之具备股权变动外观基础的正当性,从而为股权的善意取得铺平了道路。

反观中国,同样是登记对抗主义的股权登记,但没有进行任何技术改进。首先,中国股权登记的内容显得较为粗放,仅在股东变更、股东姓名或名称改变时要求变更登记,而对登记格式则无任何规定

详见《公司登记管理条例》第34条及《内资企业登记提交材料规范》。。其次,公司作为变更登记的登记义务人,尽管被要求在30日内申请变更登记,但对其怠于履行职责却无任何制裁;更为重要的是,在向工商部门申请变更登记时,登记义务人无需提交转让人的身份证明

《内资企业登记提交材料规范》要求股东变更时所需提交的文件包括:股权转让协议、其他股东过半数同意转让的文件、新股东的主体资格证明(或自然人身份证复印件)等。。这就意味着,股权变动登记的权力完全掌控于公司之手,如此不仅可能导致事实归属与登记状态的长期分离,甚至可能发生冒名转让股权的事件。可见,当前中国股权变动的权利外观并不值得信赖。《公司法解释三》在尚未对工商登记进行任何改造之前,即将善意取得制度与之对接,有过于冒进之嫌。

那么,值此不可信赖之工商登记建构下,名义持股和一股二卖两种情形中的善意取得,真的可能吗?

二、善意取得的不可能:无权处分和善意的拷问

事实上,在登记对抗模式下,名义持股和一股二卖两种情形中不可能存在无权处分;退一步讲,即使存在无权处分,在公司实践中存在善意的可能也微乎其微。

(一)无权处分:法理上的悖论

《公司法解释三》第25条第1款规定了名义持股情形中的善意取得。但名义持股下是否能发生股权的善意取得,又应区分实质说和形式说。依实质说,名义股东处分股权为无权处分,具备善意取得的要件;若依形式说,则否。从《公司法解释三》第24条看,中国对名义持股无疑采形式说

《公司法解释三》第24条规定了名义持股的基础法律关系。该条第1、2款承认了名义股东与实际出资人间股权代持关系的合法性,并在此基础上确认了实际出资人享有投资权益。不过,仅就这两处条文而言,《公司法解释三》在名义持股持何种立场——投资权益是否即股东权,尚不可知,须结合同条第3款始见端倪。该第3款规定,实际出资人如欲成为显名股东,须经公司其他股东过半数同意。此条件之严苛,有甚于《公司法》第71条所规定之向公司外之人转让股权的条件。《公司法解释三》如此设置,无疑是将实际出资人排除于公司之外,故前述所谓“投资权益”,不过是实际出资人所能享有之财产上請求权及对名义股东之指示权而已,与股东权各异。不难发现,《公司法解释三》第24条对名义持股所持立场为形式说,即是在名义持股中,名义股东实际享有股东权利、承担股东义务,而实际出资人与名义股东之间为债权债务关系,而与公司无涉。。因此,名义持股情形中自然不具备无权处分这一要件,难谓善意取得的适用。

不过,名义持股情形也可能存在股权权属与登记状态不一致的场合,即是:实际出资人已取得公司其他股东过半数同意但尚未办理变更手续。在此情形下,名义股东擅自转让股权,会否构成无权处分呢?这种场合又与一股二卖的情形并无二致,故以下合并分析。

在股权变动的登记对抗主义下,意味着双方合意达成之时,股权即发生移转。此时,转让人再行转让股权,似可发生无权处分,其实不然。毕竟,登记对抗主义还有另一层含义,即“未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人”。也就是说,股权变动的合意达成时,虽在转让人和受让人间发生了权利变动,但对第三人而言,得否认其权利变动的效力[18]。只有通过具备对抗要件(即登记),才能排他地归属于受让人[3]157。因此,出卖人的二次让与,并非无权处分,而是有权处分。正是在这个意义上,日本之所以在不动产变动中拒绝适用善意取得,其理由就在于:登记对抗主义的原则是先具备对抗要件者取得权利,能够公示而不公示者只能承受无利益[19]。也就是说,登记对抗主义下的二次让与,不问善意或恶意,只要具备对抗要件,皆可取得权利[3]168-171。尽管有学者主张中国特殊动产转让中可解释登记对抗主义下的无权处分[20],然而,《物权法》所界定的登记对抗为“不得对抗善意第三人”,而《公司法》却为“不得对抗第三人”。二者虽仅差“善意”二字,但相去千里,难以等量齐观。是故,该学者之论断显然不能适用于股权变动情形。因此,无论是名义持股还是一股二卖,均不能认定无权处分的存在。

(二)善意:实践上的微乎其微

退一步讲,即便通过立法修改或学理重构满足了名义持股和一股二卖中的无权处分要件,在登记对抗主义下的股权让与实践中,善意要件也很难得到满足。

对于善意的界定,一般认为,不动产善意取得中应以“明知”排除善意,而动产则为“明知或因重大过失而不知”[21]。但《最高法院关于适用<物权法>若干问题的解释(一)》(以下简称《物权法解释一》)第15条并未注意动产和不动产的区分,而一概套用动产善意取得的标准,规定为“不知且无重大过失”。尽管如此,鉴于股权登记效力逊于不动产登记,更接近动产权利外观的效力,故以“不知且无重大过失”界定股权善意取得中的善意并无障碍。至于善意的判断时点,《物权法解释一》第18条和第20条对一般动产和特殊动产规定为交付之时,而不动产则为登记之时。股权变动的规则与特殊动产基本一致,似应以交付之时为判断时点。但是,股权并无交付一说,且股权变动唯有工商登记才具备对抗要件,若仅凭受让人在合意达成之时即构成善意取得,则可能导致在同一股权上产生无数次善意取得。因此,在股权的善意取得中,取得人之善意需持续至工商登记完成之时。

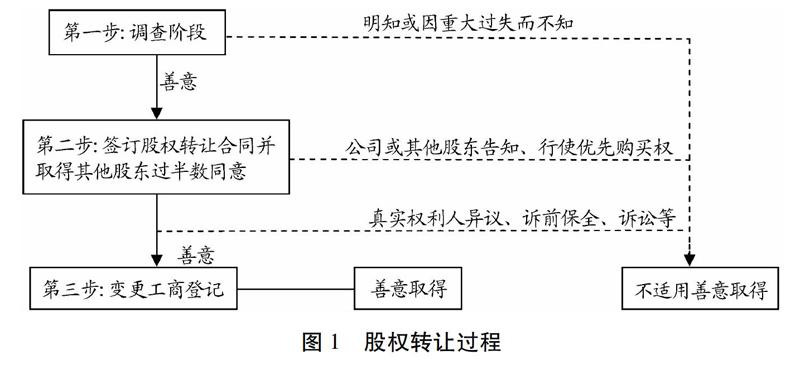

问题在于,受让人不知且无重大过失的状态需延续至工商登记完成之时,在有限公司中又谈何容易?相较于不动产买卖,股权转让有三个特殊性:首先,就是否具备公开市场而言,有限公司不同于不动产,其封闭性决定了它不为人所知,其股份转让一般没有公开市场。受让人不会仅凭一纸出资证明书或股东名册就相信股权的存在及其价值。这就决定了有限公司股权的变动不只是签订合同、签发出资证明书、修改股东名册和章程、变更登记这么一个简单的流程。在签订合同之前,受让人起码会去调查公司是否存在,调查其经营能力、股权结构和治理结构。其次,就买卖涉及人员而言,不动产买卖仅涉及双方当事人,但有限公司的股权变动受人合性的制约,即受让人若要取得股权,需依《公司法》第71条的规定征得其他股东过半数同意;而且,受让人还需面对其他股东行使优先购买权的障碍。最后,就登记义务人而言,不动产登记仅涉及买卖双方,但在股权登记中则不同。正如前所述,股权变动的登记义务人不是买卖双方中的任何一方,而是公司,股权变更登记需双方当事人请求公司为之。不难看出,一个完整的股权转让过程,至少包括三步,如图1所示。

可见,股权变动是一个较为漫长、复杂且涉及人员广的过程。在第一步的调查中,无论是言谈交流还是对书面文件的查阅,都可能发现股权事实归属与登记状态不符的信息,如有发现而不怀疑、不查证,难谓没有重大过失。在第二步取得其他股东过半数同意时,鉴于此“同意”可以是股东会决议或其他书面文件《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》第16条第2款:用于证明前款规定的过半数股东同意的证据,可以是股东会决议,也可以是当事人通过其他合法途径取得的股东的书面声明材料。 ,同样可能被公司高层或其他股东告知名义持股或一股二卖之事宜而难以成就善意这在一股二卖中尤为明显,如果两次出让时间间隔较短,不管是做尽职调查还是取得其他股东的同意,除非存在恶意串通或默不作声的情景,一般都可能为公司或其他股东告知,第二受让人难以保持善意;如果两次出让时间间隔较长,即便工商登记仍未变更,但通常而言,第一受让人已经作为公司成员参与公司经营,因此,第二受让人之善意于此即被阻断。。此外,若有其他股东行使优先购买权,不仅阻断善意,甚至可能使买受人无法买得股权。另外,有限公司股权的变动涉及人员如此宽泛,难免有走漏风声的可能,实际出资人或第一受让人一旦获悉,则可能采取异议、诉前保全等措施阻断受让人的善意如在马鞍山纵横置业有限公司与马鞍山市兴海置业有限公司、储绍华、当涂县兴海置业有限公司、胡玉兰股权转让纠纷案 (皖民二终〔2012〕00201号)中,第一受让人发现股权二次转让后,即提起诉讼要求变更工商登记。。因此,在有限公司股权变动中要想维持受让人的善意,其可能性微乎其微。

综上,名义持股和一股二卖下的无权处分和善意要件均难以具备,自然没有股权善意取得的空间。

三、善意取得的不适宜:可归责性的忽视

在股权变动的登记对抗主义下,于冒名转让股权的情形中可能滿足善意取得的诸要件:无权处分、善意、合理对价、登记等,因而似可成立股权的善意取得事实上,我国股权善意取得第一案的崔海龙案即是在伪造签名转让股权的情形下适用善意取得。在该案中,股东崔海龙的所持股权被他人擅自转让后,最高人民法院认为受让人符合善意、合理价格、工商登记等要件,因此成立善意取得而取得相应股权。此后,这一思路为各级法院追随至今。根据学者检索,冒名转让中的股权善意取得在实践中的比例可能是最大的,参见张双根《股权善意取得之质疑——基于解释论的分析》(《法学家》2016年第1期第140页)。。然而,如此认定却是极大地忽视了真实权利人的可归责性问题。

真实权利人的可归责性与权利外观的效力强弱有关。在不动产善意取得中,由于不动产登记簿的公信力遵循纯粹的权利外观原则,故法律排除可归责原则的适用,即不问真实权利人是否知道登记簿错误以及是否采取避免措施。相反,由于动产权利外观的公信力较弱,故需考察真实权利人的可归责性,即权利外观上的错误是否由真实权利人导致[22]。正是基于此,各国和地区在动产善意取得的问题上,大抵以是否基于权利人的意思而丧失处分权为标准,区分占有委托物和占有脱离物而分别加以规定。对于占有委托物,各国和地区的立法无一例外地承认善意取得的适用。对于占有脱离物,则要么完全禁止,如德国《德国民法典》第932条、第932a条、933条、934条规定了占有委托物的善意取得,又于第935条规定盗赃物、遗失物等占有脱离物不能适用善意取得,但金钱、无记名证券或公开拍卖的物除外。;要么有条件地承认,如日本和中国台湾地区《日本民法典》第192条规定了占有委托物的善意取得,同时于第193条、第194条规定了赃物或遗失物的善意取得,但对于是否基于拍卖或公营市场或经营同种之物的商人处善意买得,受害人或遗失人于两年内享有有偿或无偿回复权;我国台湾地区的相关规定,亦于第948条规定占有委托物的善意取得,又在第949条、第950条和第951条规定了占有脱离物的善意取得,除规定两年之内有偿或无偿回复权之外,还规定金钱或无记名证券为其例外。。中国《物权法》更接近后者《物权法》第106条规定了占有委托物的善意取得,第107条、第114条规定了遗失物、漂流物、埋藏物、隐藏物的善意取得,至于盗赃物,《物权法》虽然没有规定,但最高人民法院1958年《关于不知情的买主买得的赃物应如何处理问题的复函》仍然有效,承认公开市场上购买的赃物可以取得所有权。因此,我国立法对占有委托物和占有脱离物均作了规定,对于前者,存在善意取得,对于后者,有条件地存在善意取得。。

同理,股权的善意取得亦应因其公示效力的强弱来决定是否纳入可归责性的考量。正是在这个意义上,《德国有限责任公司法》在登记对抗的权利外观下对可归责性进行了规定:真实权利人持股时间短于3年则适用可归责性,多于3年则否饶是如此,由于未绝对禁止可归责性的适用,这一规定仍饱受批评:模糊、不足以保护股东名册上登记超过3年的股东(卖方)以及导致买受人陷入两难境地,参见Christian Altgen, The Acquisition of GmbH Shares in Good Faith(9 German L.J. 1141 2008, p.1151)。。

就中国而言,既然登记对抗下的工商登记不可信赖,而《物权法》又对占有委托物与占有脱离物的善意取得作了区分,且《公司法解释三》对股权善意取得的规定又是参照《物权法》第106条(即占有委托物善意取得)的规定,这就意味着中国股权的善意取得亦应考虑可归责性的问题。故此,冒名转让的股权能否善意取得,需视冒名转让行为的性质而定。

首先,冒名转让股权的行为有违真实权利人的意思,故冒名转让之股权非为占有委托物,而应纳入占有脱离物的范畴。其次,在股权的冒名转让中,股权与真实权利人的分离是无处分权人积极行为所致,与遗失物、漂流物等情形中无处分权人的消极状态不同,而更类似于盗窃、抢夺、强盗等行为。最后,冒名转让行为不为真实权利人所知,又与抢夺或强盗等真实权利人可知的行为不同。故而,冒名转让股权的行为应等同于盗窃。

因此,冒名转让股权的善意取得,所参照适用者,应为最高人民法院《关于不知情的买主买得的赃物应如何处理问题的复函》。也就是说,冒名转让股权情形中,除需具备善意取得的一般构成要件外,尚需在公开市场上经交易取得。然而,中国有限公司股份交易具备公开市场的仅占极少数。对于这类公司,基于挂牌交易的因素,股权的冒名转让不可能不为真实权利人所知,受让人因而不可能维持善意,自然就没有善意取得的适用。对于大多数有限公司而言,冒名转让股份的行为虽可能满足无权处分、善意等要件,但其股权转让并不存在于公开市场中,不能满足在公开市场上交易取得这一要件。当前在冒名转让股权情形中承认善意取得的做法,看似保护了善意第三人、维护了交易安全,实则为变相鼓励道德风险的发生,是对侵犯股权行为的鼓励和纵容。

综上,在冒名转让股权的情形中,亦不宜认定善意取得的适用。

四、结论

在有限公司的股权交易中引入善意取得制度,无疑对保障交易安全、降低交易成本具有重要意义,是最高人民法院的创举。然而,在当前的立法建构和司法实践中,股权善意取得的三种情形:名义持股、一股二卖和冒名转让,都面临着权利外观难以令公众信赖的固有缺陷。在此建构下,名义持股和一股二卖情形中均难以保证无权处分和善意的存在,冒名转让情形中则应考虑可归责性的问题。股权善意取得的这三种情形,均应检讨其存在的正当性。

但是,立法和实践的探索不可因噎废食。无论是《公司法》20多年的实践经验,还是《德国有限责任公司法》在2008年的修改,都表明了股权善意取得的合理性和必要性。唯此建议,将来之立法应考虑:一是通过外在技术手段和配套程序措施加固权利外观的精确性,以保证公众对其的信赖;二是废除名义持股、一股二卖和冒名转让情形的股权善意取得,仅将股权的善意取得限于登记错误的场合,以避免善意取得制度的滥用。

参考文献:

[1]张双根.德国法上股权善意取得制度之评析[J].环球法律评论,2014(2): 156-176.

[2]余佳楠.我国有限公司股权善意取得制度的缺陷与建构——基于权利外观原理的视角[J].清华法学,2015(4):109-124.

[3]我妻荣.新订物权法[M].有泉亨,补订;罗丽,译.北京:中国法制出版社,2008.

[4]鲍尔,施蒂尔纳.德国物权法[M].张双根,译.北京:法律出版社,2004:64.

[5]崔建远.物权:规范与学说——以中国物权法的解释论为中心(上册)[M].北京:清华大学出版社,2011:204.

[6]刘俊海.公司法学[M].北京:北京大学出版社,2008:186-187.

[7]王涌.股权如何善意取得——关于《公司法》司法解释三第28条的疑问[J].暨南学报(哲学社会科学版),2012(12):30-34.

[8]杨祥.有限责任公司“一股二卖”善意取得之质疑——对《公司法解释三》第27 条适用的限缩[J].西南政法大学学报,2015(3):74-88.

[9]梁姣龙.股权善意取得制度刍议[J].研究生法学,2012(4):68-78.

[10]王保树.有限公司股东的两种不同登记[J].中国工商管理研究,2005(8):24-26.

[11]施天涛.公司法论[M].北京:法律出版社,2014:250.

[12]李建伟.公司法学[M].北京:中国人民大学出版社,2014:218.

[13]郭富青.论股权善意取得的理论依据与适用范围[C]//王保树.中国商法年刊.重庆:重庆大学出版社,2012:44-51.

[14]谭津龙.有限责任公司股权的善意取得研究[J].研究生法学,2010(1):30-35.

[15]最高人民法院.最高人民法院民二庭负责人就《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》答记者问[EB/OL]. (2011-04-14)[2015-08-19].http://www.court.gov.cn/shenpan-xiangqing-2501.html.

[16]張笑滔.股权善意取得之修正——以《公司法》司法解释(三)为例[J].政法论坛,2013(6):130-143.

[17] ALTGEN C.The acquisition of GmbH shares in good faith[J].German Law Journal,2008,9(9): 1141-1154.

[18]史尚宽.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社,2000:30.

[19]近江幸治.民法讲义Ⅱ物权法[M].王茵,译,渠涛,审校.北京:北京大学出版社,2006:50.

[20]龙俊.中国物权法上的登记对抗主义[J].法学研究,2012(5):136-153.

[21]程啸.论不动产善意取得之构成要件——《中华人民共和国物权法》第106条释义[J].法商研究,2010(5):74-84.

[22]程啸.论不动产登记簿公信力与动产善意取得的区分[J].中外法学,2010(4):524-539.

Abstract: Provisions of the Supreme Peoples Court on Several Issues Concerning the Application of the Company Law of the Peoples Republic of China (III) establishes the doctrine of bona fide acquisition of shares in limited liability corporations in circumstances of dormant investment and shares being sold twice. And courts further apply it in the circumstance of impersonation of the real owner. The semblance of rights in equity changing in China, however, which has the efficacy of confrontation without any technique improvement, cant be trusted. On this basis, its impossible that disposition of shares by an unauthorised person exists in circumstances of dormant investment and shares being sold twice, even there it is, bona fide couldnt be there, so there is no bona fide acquisition of shares. In circumstance of impersonation of the real owner, though disposition of shares by an unauthorised person, bona fide, reasonable price, registration, etc., can be satisfied, liability attribution should be considered, so there is no bona fide acquisition of shares, either. To avoid abusing bona fide acquisition of shares, future legislation should help enhance the efficacy of semblance of rights, and limit the application of bona fide acquisition of shares to the circumstance of wrong registration.

Key words: bona fide acquisition of shares; semblance of rights; disposition of shares by an unauthorised person; liability attribution

(责任编辑 胡志平)