红花青藤种子繁殖研究初报

黄平权1 冯世鑫2

1.广西白云山盈康药业有限公司,广西 南宁 530022; 2.广西壮族自治区药用植物园,广西 南宁 530023

红花青藤 (IlligerarhodanthaHance. ) 是连叶桐科青藤属植物,别名三叶青藤、三姐妹藤、毛青藤(图1,a)。主产于广西,广东、云南、福建及台湾等省[1-3]。药用根、茎藤,味甘、辛,性温。具有消肿止痛、活血通络、祛风散瘀等作用[4]。用于治疗跌打肿痛、风湿骨痛、类风湿、肩周炎、小儿麻痹后遗症等。在广西民间应用较为广泛。现代药理实验表明,红花青藤醇提物抗炎作用显著,且毒性小[5]。是中成药 “华佗风痛宝 ” 及其系列产品的主要原料药[6]。一直以来,红花青藤均依靠采集野生资源供给市场及临床用药,随着研究的深入和开发力度的加大,各地的野生资源锐减,人工抚育或栽培迫在眉睫。经查阅,目前,红花青藤的研究主要集中在药理、药化和临床方面的研究,而在种子繁育和栽培等研究方面研究较少。为更好地开发和利用红花青藤,探讨种子萌发的最佳条件和方法,开展环境因子、条件和GA3对红花青藤的种子萌发的影响的研究,现报导如下。

1 材料和方法

1.1 材料 供试种子采集于广西南宁市郊区,经广西药用植物园副研究员彭玉德鉴定为红花青藤(IlligerarhodanthaHance. )的种子(图1,b)。种子取材除了不同成熟度对比试验之外,其他试验均选取果皮为黄棕色的种子作材料。

仪器LRH-400GSI(智能型)光照培养箱(由韶关市泰宏医疗器械有限公司生产),BCD-212电冰箱(由博西华家用电器有限公司生产),天平(型号YP202N,由上海精密科学仪器有限公司生产),卡尺、发芽盒,培养基质材料为市售。自制的发芽基质配方,由河沙∶蛭石∶珍珠岩等于4∶2∶1 的比例配成。

1.2 方法

1.2.1 种子处理 4月至5月采收表皮呈黄棕色的果实,去除长翅,保留附着在种子上的果皮(图1,c)。先用0.2%的高锰酸钾液浸泡种子20 min后,再用蒸馏水冲洗4次。置于垫有5~6 cm厚的基质的发芽盒中,种子分散、平放,嵌入基质内,因略见上部果皮为宜,盖上盖子。每处理30粒种子,4个重复。

1.2.2 发芽试验 按各处理的条件进行,考察其发芽率和发芽势。种子的发芽率和发芽势的统计和计算方法为:每24 h观察1次,记录当天种子发芽情况,并适当补充水分。以露白作为发芽的标志。从开始发芽的第7天统计发芽势,20 d统计发芽率。计算公式如下:

发芽势=(规定时间内发芽种子粒数÷供试种子粒数)×100%

发芽率=(发芽种子粒数÷供试种子粒数)×100%

1.2.3 数据处理 用SPSS.19.0和Excel进行数据统计处理。多重比较采用Duncan法:同列中不同的小写字母表示在5%的水平下差异显著。

1.2.4 成熟度对种子发芽的影响 按果皮颜色分为浅黄绿色、黄绿色、黄棕色和棕褐色4种,分别定为轻度成熟、中度成熟、成熟和老熟四个等级。在恒温25 ℃条件下发芽。

1.2.5 温度对红花青藤种子萌发的影响 设置恒温15 ℃、20 ℃、25 ℃、30 ℃、35 ℃和变温23 ℃(16 h)-28 ℃(8 h)一共6个处理。种子随采随播,在光照强度1000 LX、光照时间8 h的培养箱内进行发芽。

1.2.6 光照强度对红花青藤种子萌发的影响 种子随采随播,设置光照强度为1000 LX、2000 LX和3000 LX和0LX(无光照)共4种处理,光照时间为8 h,在25 ℃恒温下发芽(无光照的处理是将种子置于黑暗的盒子中)。

1.2.7 红花青藤种子失水对其萌发的影响 称取刚采收的鲜种子的重量(风干前重),置于室内摊晾,在自然条件下,存放5 d、10 d、15 d、20 d、25 d共5个处理,分别测定在规定存放时间的种子重量(风干后重),计算种子失水率。分次及时将失水种子用清水浸泡4 h,在恒温25 ℃条件下进行发芽培养。计算公式如下:

种子失水率(%)=(试样风干前重-试样风干后重)/试样风干前重×100%

1.2.8 贮藏温度和时间对种子发芽的影响 将种子分层放置于发芽盒中,每层用含水量23%~25%的细沙覆盖,分别置于:0 ℃、5 ℃、10 ℃的环境(电冰箱)中,分别存放30 d、60 d、90 d后,取出。在恒温25 ℃的环境中进行发芽培养。

1.2.9 GA3对老化的种子萌发的影响 取在室内常温下存放10 d,已部分失水的老化种子,分别用浓度为40 mg/kg、80 mg/kg、120 mg/kg的GA3水溶液浸泡种子4 h后,取出,在恒温25 ℃条件下进行发芽。

2 结果与分析

2.1 成熟度对红花青藤种子发芽的影响 试验表明:成熟度对红花青藤种子发芽率的影响较大,以果荚为黄棕色的种子(成熟种子)发芽最高,发芽率达95.8%,显著高于其他处理;其次为果荚黄带绿色的种子(中度成熟种子),发芽率达93.3%,也显著高于老熟种子和轻度成熟种子的,最低的是轻度成熟种子。对于发芽势也表现为成熟种子的最高,达到55.6%。显著高于老熟种子和轻度成熟种子,但与中度成熟种子的差异不显著。发芽势高体现种子萌发集中,活力强。说明中度成熟的种子的活力已接近成熟种子。在各处理的种苗后续生长中,也表现出成熟度为成熟的种子所形成的植株生长旺盛,根系较为发达(图2,a),其次为中度成熟种子的植株(图2,b),第三为老熟种子的植株(图2,c),生长最为弱小的为轻度成熟的植株(图2,d)。因此,红花青藤种子在果荚表皮呈黄带绿色至黄棕色时采收为宜(表1)。

表1 红花青藤种子成熟度不同对其发芽的影响

注:表中同列的数值采用Duncan法进行显著性分析,差异显著与否,用字母表示,按高至低排列。同列中不同的小写字母表示在5%的水平下差异显著,否则不显著。即a显著高于b,b显著高于c……依此类推。a为最大值,b次之……依次排列。

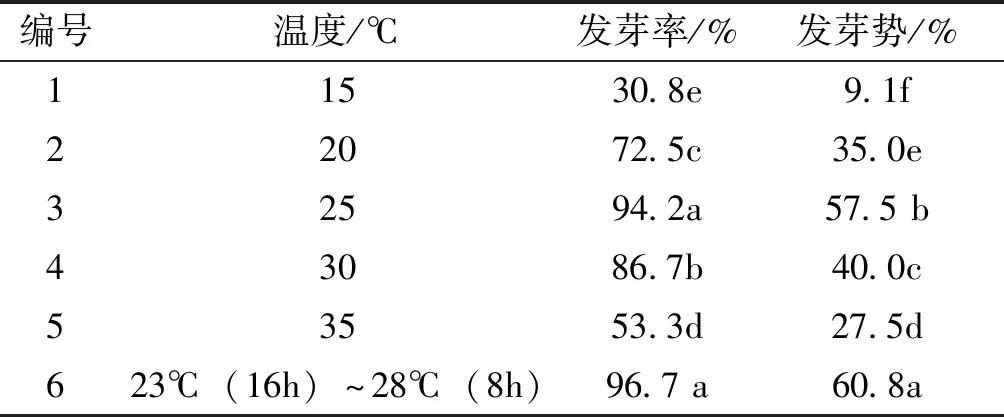

2.2 温度对种子萌发的影响 试验表明:在恒温的条件时,随着温度的升高红花青藤种子的发芽率呈抛物线状变化,在温度25 ℃时达到最高,显著高于同条件的其他温度处理。在温度25 ℃以下处理的发芽率和发芽势均随着温度的升高而增大;而高于25 ℃的则随着温度的升高而减小。说明温度过高或过低都对红花青藤种子发芽均有影响。在23 ℃(16 h)~28 ℃(8 h)变温的条件下,发芽率达到96.7%,高于恒温25 ℃处理的,但两者之间差异不显著。从其发芽势来看,则显著高于恒温25 ℃处理和其他处理。说明变温处理更有利于红花青藤的种子萌发(表2),生产育苗时,温度宜控制在23~28 ℃之间。

表2 不同的温度条件对红花青藤种子发芽的影响

注:表中同列的数值采用Duncan法进行显著性分析,差异显著与否,用字母表示,按大至小排列。同列中不同的小写字母表示在5%的水平下差异显著,否则不显著。即a显著高于b,b显著高于c……依此类推。a为最大值,b次之……依次排列。

2.3 光照强度对红花青藤种子萌发的影响 试验中,强光照或无光(黑暗)均对种子萌发有影响,种子的发芽率和发芽势均有随着光照强度的增强呈抛物线形状的变化,以1000 LX处理的最高,显著高于其他处理。无光处理(黑暗)的发芽率比光照强度3000 LX处理的稍高,差异未达到显著水平,但其发芽势显著高于光照强度3000 LX处理的。说明在一定范围内的弱光照有利于红花青藤种子萌发,以1000 LX为好(表3)。

表3 不同的光照条件下对红花青藤种子发芽的影响

注:表中同列的数值采用Duncan法进行显著性分析,差异显著与否,用字母表示,按大至小排列。同列中不同的小写字母表示在5%的水平下差异显著,否则不显著。即a显著高于b,b显著高于c……依此类推。a为最大值,b次之……依次排列。

2.4 红花青藤种子失水对其萌发的影响 经试验得知,种子的发芽率和发芽势随着种子失水率的增大而降低,与存放时间的密切相关。当种子失水率为0(鲜种子)时,其发芽率和发芽势为最高,分别达到93.3%和58.3%,显著高于其他处理。当种子失水率达43.1%时,其发芽率急剧下降,只有21.7%,已不能应用于生产。当种子失水率达到60.2%时(存放25 d),发芽率仅为0.8%,即基本丧失活力。说明种子失水严重影响其发芽,且下降幅度大。也就是说,在自然条件下,红花青藤种子寿命短(表4)。

表4 花青藤种子失水程度对其发芽的影响

注:表中同列的数值采用Duncan法进行显著性分析,差异显著与否,用字母表示,按大至小排列。同列中不同的小写字母表示在5%的水平下差异显著,否则不显著。即a显著高于b,b显著高于c……依此类推。a为最大值,b次之……依次排列。

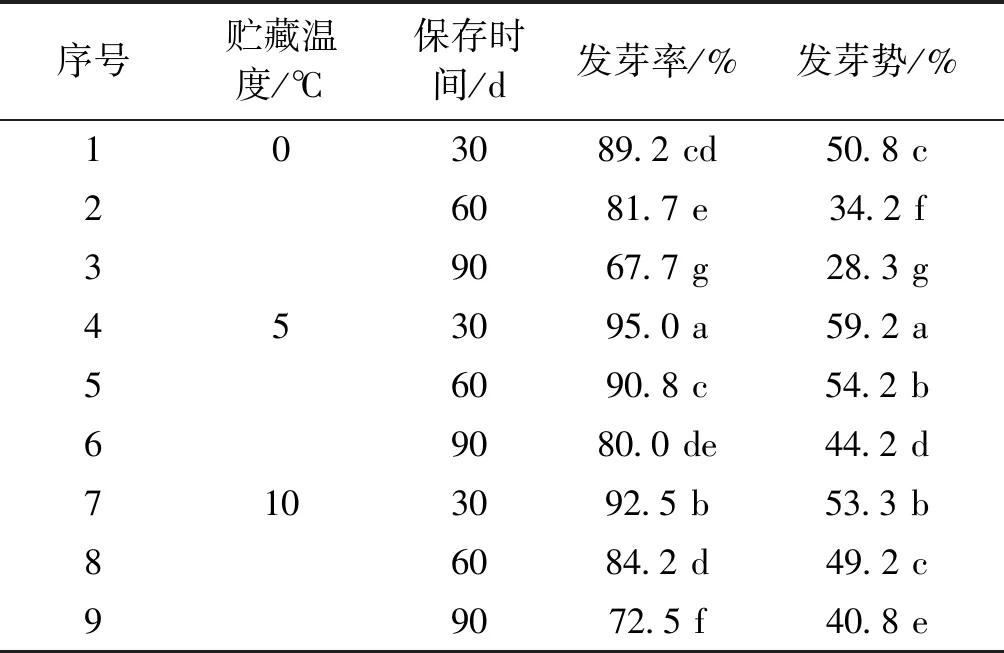

2.5 贮藏温度和时间对种子发芽的影响 试验结果表明,在保湿的条件下,低温贮藏能保持红花青藤种子有较高发芽率,发芽率的高低与贮藏的时间和温度有关。在同一温度条件下,种子的发芽率和发芽势均随着贮藏时间的延长而降低。说明种子不耐贮藏。在相同的贮藏时间条件时,种子发芽率和发芽势则随着贮藏温度的降低呈抛物线状变化,均以5 ℃的贮藏温度的发芽率最高,显著高于10 ℃和0 ℃的处理;使用5 ℃的温度将种子贮藏90 d,其发芽率仍有80.0%,发芽势也达到44.2%,还可应用于大田生产[7]。综上所述,红花青藤种子贮藏时,温度控制在5 ℃为宜,贮藏时间不宜大于90 d。

2.6 GA3对老化的红花青藤的种子萌发的影响 在自然条件下,红花青藤种子失水后其发芽率明显下降。种子老化,失去活力。用 GA3处理因失水老化的种子,能提高种子发芽率和发芽势,随着浓度增大而增加。试验中,以浓度120 mg/kg处理的最高,其发芽率达82.5%,发芽势50.8%,其次为浓度80 mg/kg处理的,两者均显著高于40 mg/kg及清水(对照)处理的。最低为对照处理。说明GA3对因失水老化的种子发芽有促进作用,浓度在80~120 mg/kg为好(表6)。

表5 不同的贮存方法对红花青藤种子发芽的影响

注:表中同列的数值采用Duncan法进行显著性分析,差异显著与否,用字母表示,按高至低排列。同列中不同的小写字母表示在5%的水平下差异显著,否则不显著。即a显著高于b,b显著高于c……依此类推。a为最大值,b次之……依次排列。

表6 GA3对老化的红花青藤种子萌发的影响

注:表中同列的数值采用Duncan法进行显著性分析,差异显著与否,用字母表示,按大至小排列。同列中不同的小写字母表示在5%的水平下差异显著,否则不显著。即a显著高于b,b显著高于c……依此类推。a为最大值,b次之……依次排列。

3 结论和讨论

3.1 结论 红花青藤种子在果荚黄色至黄棕色时,具有较强的发芽能力,种子无休眠性;在23 ℃~28 ℃的温度、光照度1000 XL条件下,更有利于种子萌发,发芽率较高。种内水分含量对种子萌发影响较大,种子失水后发芽率明显下降,种子老化较快,其下降的程度与失水率成正相关,反映出在自然条件下,种子寿命短。保湿低温贮藏在一定时间内,能保持种子发芽能力,在5 ℃的温度下,贮藏90 d仍有80%的发芽率;用GA3处理失水老化的种子,能在一定程度上提高种子发芽率。

3.2 讨论 优质的种子是中药材规范化生产的源头[7],种子的萌发至成苗除了受种子的生活力影响以外,还受温度、湿度和氧气[8]的影响。种子的活力与其成熟度密切相关,种子处于果实之中,有些植物当果实成熟时,种子也已成熟,生活力强、发芽率高[9-10]。有些植物果实虽已成熟、脱落,但此时的种子并没有发芽能力,是其种胚未成熟之故[11-12],即生理未成熟。从本试验结果可看出,红花青藤果荚黄色至黄棕色时,种子已具有较高的发芽能力,发芽率达到93.3%以上,说明此阶段的种子已达到生理成熟,可以采收。

种子在萌发过程中在酶的作用下,进行着活跃的代谢反应,适宜的温度能促进种子呼吸作用和酶活性有利于种子萌发[13]。多种植物的种子在最适宜发芽温度范围以外,容易丧失发芽能力,低温抑制种子萌发,高温则会引起种子变性[14-15]。不同植物种子对温度的需求不同,侧柏在有光的条件下最适宜的温度为13.8~25.9℃,发芽率达到93.3%[16];苦参种子萌发的适宜温度为15 ℃[17]。本试验中,红花青藤种子在23 ℃~28 ℃变温的条件下发芽较好,达到96.7%。说明变温更有利于其萌发。

不同的种子萌发时对光照反应不一,有些种子如黄岑、萌发时对光照不敏感[18-19],有些种子则对光照为萌发的必要条件[16-20],这是由植物的遗传性和环境共同决定[21].光对种子萌发的影响主要是作为一种信号刺激活化种子,不是作为能量物质直接参与种子萌发[22]。赵素婷[23]研究表明,不同植物种子的萌发对光照有不同的需求。在本试验中,红花青藤种子在较弱光照(1000 LX)条件下,发芽率达到95.0%,其次为2000 LX处理的,也有93.0%,而在较强光照环境下(3000 LX)和无光(0 LX)发芽率都较低,说明在1000~2000 LX的光照环境下,适宜红花青藤种子发芽,无光或3000 LX光照强度均不利于种子萌发。

种子的贮藏是生产中的重要技术环节,为种子在异地推广、运输旅途和避开不良气候提供保障。在贮藏过程中,温度、湿度和种子含水量影响种子生活力[24],其中,种子的含水量尤为重要[25]。多数种子在干燥的状态下,贮藏较长时间不会丧失活力,如当归种子的含水量为2.85%时,常温贮藏10个月仍有85%的发芽率[26]。而三七[27]、山豆根[28]、庐山茶树[29]等种子的贮藏需要保持适当的水分和低温,才能获得较高的发芽率。本试验中,红花青藤种子在5 ℃、细沙保湿的条件下贮藏,取得较高的发芽率,在贮藏90 d后仍有80%的发芽率,为同期处理的最高值。说明此贮藏方法有利于红花青藤种子活力保持。

红花青藤种子失水,发芽率明显下降,形成老化种子,寿命缩短。在自然条件下存放10 d,种子失水率达到27.6%,此时发芽率只有61.7%;当存放20 d,种子失水率约为52.4%,此时种子的发芽率只有11.7%,已不能应用于生产。外源激素能改变种子代谢物质的变化[30],用GA3水溶液处理失水老化的红花青藤种子,能在一定程度上提高种子的发芽率;浓度以80~120 mg/kg较好。