原创文化类节目

张云航

【摘 要】中华文化源远流长、博大精深,但传统文化于当代人而言有着某种程度的“陌生感”,也造成了其在当代传播的一系列困境。文化类节目的火热让传统文化以“娱乐化”的方式走入了观众视野,节目类型的多样化、内容的专业化、受众的多元化为此类节目赢得了良好的口碑和不错的收视率。但文化类节目的发展也存在一些问题,必须要注意到节目内容的创新、互联网平台的运用以及与当下热点相结合等方面,这样才可以保持文化类节目的活力与生命力。

【关键词】文化类节目;陌生感;中国元素

中图分类号:J905 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2019)24-0076-02

一、新时代下传统文化的传播价值与困境

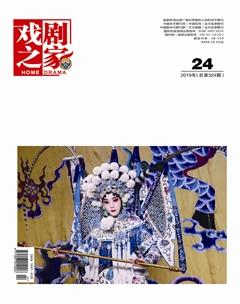

随着改革开放的到来,中国已成为世界第二大经济体,人们的物质生活都得到了质的提升,随之而来的便是精神世界需要得到的满足,现如今文化软实力也已成为衡量一个国家综合实力的重要标准。我国是四大文明古国之一,有着悠久的历史和深厚的文化积淀。诗词歌赋、传统建筑、戏曲、书法等都是我国的优秀传统文化,而传统文化中具有时代性及普世价值的部分,尤其是对当今中国经济、社会、个人能加以指导的优质内容,在当代应该得到大力弘扬。

传统文化在当代的传播对部分人来说有着很深的隔阂感,少部分专业人士掌握着传统文化的话语权,而其他人则不能够正确认识传统文化在当今的运用意义,甚至出现了对传统文化概念认知的错乱,这都是缘于对传统文化认知不够而产生的“陌生感”。传统文化以往大多都是以文本的方式进行传播,处于被动的地位,在经过口头传播、印刷传播等阶段后进入了依托新媒体平台传播的阶段。互联网时代的到来,让人们使用媒介的几率大大增加,这也造就了受众碎片化的阅读习惯,人们更倾向于通过图片、视频等更加直接的方式来获取信息。尤其近些年来,电视上充斥着大量的真人秀节目,天价广告费、邀请当红明星等都为此类节目赚足了眼球。在此种背景下出现的文化类节目则给人眼前一亮的感觉,传统文化的传播形式逐渐出现了娱乐化的趋势,以更接地气、更直观的方式走入了大众视野。

二、消除传统文化“陌生感”的文化类节目

2011年国家广电总局出台了“限娱令”,防止电视节目过度娱乐化,随后很多卫视都开始了节目的整改,2013年河南卫视与爱奇艺联合打造的《成语英雄》、中央电视台与国家语委联合打造的《中国汉字听写大会》,拉开了文化类节目的帷幕。文化类节目即“以文化教育为宗旨、以电视传播为手段, 以传播知识为目标”。[1]之后文化类节目持续发酵,2017年中央电视台推出的《朗读者》、黑龙江卫视推出的《见字如面》等节目,让文化类节目的传播热度达到了一个峰值。我国的传统文化以一种更加娱乐化的方式传播,让传统文化能够通过节目和大众亲密接触,消除受众对传统文化的陌生感和隔阂感。文化类节目之所以热播不仅依赖于国家政策的大力支持,更是缘于人们对于传统文化的精神追求,而现在热播的文化类节目也呈现出了以下特点。

(一)节目类型多样化。文化类节目早已有之,随着文化类节目的火热,节目类型也呈现出了多样化发展的态势,故事化表达、竞技化展示、情感化串聯成当下文化类节目的几大看点。

讲好中国故事,发出中国声音是我国现代影视作品创作的一个重要手段。2017年湖南卫视推出的《百巨匠心》,用纪录片的手法串联起一个个动人的故事,让我们在感动之余,考虑到“匠人精神”在当代的传承,这也和我国倡导的“大国工匠”精神不谋而合。李亚鹏、李艾、柯蓝等青年明星更是以“零片酬”的方式加盟其中,为节目注入了新鲜的活力,让新老一代在学习中碰撞出火花,同时让我们思考如何将我国优秀的传统文化和匠心精神在当代继续传承下去。

除了故事化表达,竞技化展示也成为了现今许多文化类节目的看点。其实益智答题类节目早已有之,2000年中央电视台推出的《开心辞典》在当时红极一时,人们对于节目的参与及观看热情都很高,节目为普通人实现自己的“家庭梦想”,也多了一份人文关怀,这是竞技类文化节目最初在电视上展现的雏形。随后以《汉字英雄》《中国诗词大会》等节目为代表,这类节目主要便是以“竞技”的方式展开,通过考察选手对于汉字、诗词等传统文化的理解,展现中华文化及选手的个人魅力。

节目形式的创新是节目创新的手段之一,而内在的情感表达才是节目的生命力所在。中央电视台推出的《朗读者》、黑龙江卫视推出的《见字如面》等节目一经播出,便取得了不错的口碑和良好的反响。《朗读者》不仅是对于文字的解读、朗诵,更是在于被邀请嘉宾讲述故事背后所传达出来的真挚情感。《见字如面》则通过一封家书、一封信件,再加上实力派演员精彩的演绎,让观众可以身临其境去体验信中人物的丰富内心和情感。

文化类节目的类型越来越多样化,打破了综艺类、访谈类等节目的界限,将节目更加综合化的呈现于屏幕之上。

(二)节目内容专业化。我国的传统文化博大精深,传统文化一直以来被人们理解为“严肃”的文化,似乎是不容易被人理解的文化。90后、00后是在互联网时代成长起来的一代人,他们习惯于从新媒介获得知识,习惯于形象化、碎片化的接受习惯,不再仅仅局限于文字和书本,所以如何让新一代年轻人更易于接受传统文化,是关乎传统文化能否得到良好传承的一个重要方面。文化类节目的热播让传统文化通过“娱乐”的方式走入大众视野,这有助于消除观众对传统文化的“陌生感”,让传统文化以大众喜闻乐见的形式进行传播,但文化类节目有着自己的使命,知识性便是文化类节目不可缺少的要素之一。寓教于乐,让观众可以从节目中有所获益也是文化类节目义不容辞的责任。

《中国诗词大会》《见字如面》等节目都邀请了专业人士对节目内容进行结构和解读,如北京师范大学的康震教授、中央民族大学的蒙曼教授等,嘉宾的邀请一方面是让节目的内容更加专业化,同时通过嘉宾深入浅出的讲解也更容易为观众所接受。在嘉宾点评中,古为今用的部分更是需要我们关注的一部分内容,我国优秀的传统文化在当代的传播意义与实际效用是值得我们认真探索和学习的内容。正是这些嘉宾承担起了将古代与现代连接起来的纽带作用,让我们在观看节目娱乐放松的同时,能够学习到传统文化的精髓,能够将优秀的文化传统践行于当代的社会中。

(三)节目受众多元化。文化类节目的火热离不开受众的喜爱和支持,文化类节目的受众定位也是较为广泛的。节目形式的创新、内容的创新都为收视率打下了良好的基础,让受众不论性别、不分年龄大小,每个人都可以在节目中找到自己受益的地方。以《中国诗词大会》为例,该节目在挑选参赛选手上也是别具匠心的,选手们覆盖各个行业、年龄从7岁到60岁不等,这也为受众多元化奠定了基础。

文化类节目有利于青少年更好地接受和傳承中华传统文化,不只是背诵,更要在熟记的基础上去理解、去运用。同时文化类节目的播出也有助于当代人对传统文化进行新的解构和意义重建,从而重塑中华民族集体的“文化记忆”。当个体步入人生某一阶段时, 他( 她) 往往通过记忆来建构起自己一生的历史,这可以从各种回忆录、人物自传中予以考察。对于一个民族或国家而言, 国民的集体记忆来源其历史和文化,并由此形成个体的身份认同与群体认同。[2]所以,文化类节目受众多元化、广泛化,是我们让传统文化和现代接轨的一个重要手段。

三、如何让文化类节目持续发展

文化类节目的火热,让“文化”一词成为了当下最热的节目标签。文化类节目的繁荣发展让我们看到了电视节目发展的新方向,汉字、成语、诗词歌赋等是我国独有的文化元素,我们用好这些中国元素创作自己的原创节目,这是向好的发展趋势,但很多节目打着“文化类节目”的旗号却在滥竽充数,不得不让我们警醒文化类节目的底线在哪里。

要想让文化类节目持续良性发展,首先要避免节目同质化现象严重,《中国诗词大会》《中国汉字听写大会》等节目的火爆,让中国元素走入了大众视野,但我们不应局限于此,中国元素有很多都有待开发,我们可以充分挖掘其潜力,做好原创文化类节目。其次,互联网时代的到来为信息的传播提供了很大的便利,很多文化类节目的精彩片段都通过微博、微信等新媒体平台得到了受众的大量关注。我们应该充分利用好网络这一平台,遵循互联网的思维模式,实现多屏联动,相互补充。最后,要想做好文化类节目,我们一定要注意到传统文化对于当代的现实指导意义,要做有指向性的节目,古为今用,与当下热点相结合,让传统文化中的精华部分在当代依然可以彰显其价值和时代意义。

通过文化类节目,我们消除受众对传统文化的陌生感,恢复熟悉感,唯有这样,传统文化才可以持续生根、发芽。推动文化类节目发展创新,对于提升我们的文化软实力,弘扬核心价值观,促进中国电视创新,满足百姓的多方面情感需求,具有重要的功能与作用。[3]党的十八大以来,习近平总书记多次提到文化自信,文化类节目的发展也是树立我国文化自信的一个重要渠道,我们通过文化类节目提升我国的文化自信,弘扬中华优秀传统文化,塑造中国形象,让中华五千年的优秀传统文化源远流长。

参考文献:

[1]刘晓欣.电视文化节目研究综述[J].中国广播电视学刊,2015,(12):55-58.

[2]张爱凤.原创文化类节目对中国“文化记忆”的媒介重构与价值传播[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017,39(05):85-90.

[3]胡智锋,邓文卿.电视文化类节目创新发展三思[J].电视研究,2018,(01):27-29.