守土固边,勇担当

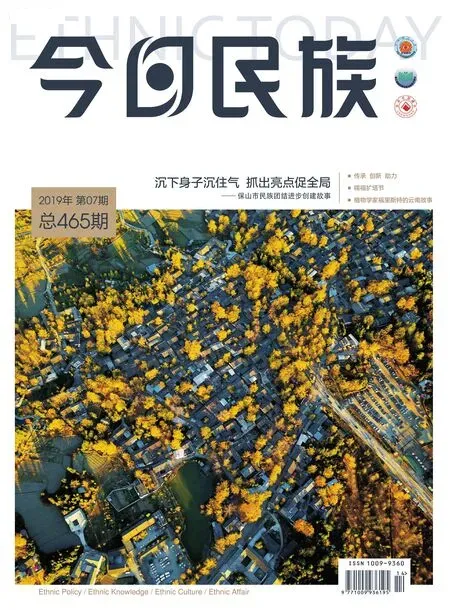

·腾冲风光 申邵怀 摄

国门新村:建设好家乡 守护好边疆

此行的目的地是腾冲市猴桥镇国门新村。我们一早从腾冲市区驱车出发,沿着317省道在森林茂密的山谷里穿梭着,道路一边是蜿蜒曲折的槟榔江,另一边是正在如火如荼开工建设的腾猴高速公路施工现场。“高速公路明年建成通车后,从昆明到猴桥口岸将实现全程高速化,到时候你们再来的话将会方便很多啦!”腾冲市民族宗教局的张绍华难掩心中的激动。大约行驶了1小时,我们来到一片开阔地带,一栋崭新的海关联检大楼映入眼帘,庄严肃穆的国徽挂于通道上方,国徽下面写着“中国腾冲猴桥口岸”八个金色大字。一辆辆货车正紧张有序地排着队等待出关,回来的时候它们将装着货物满载而归。我们来到国门旁的停车场,停车场早已经停满了从各地来的私家车,车上下来的人们或在国门前合影留念,或打开视频和家人分享着此情此景,每个人脸上都洋溢着灿烂的微笑。

·亮丽民居·

自从国家启动生态文明建设以来,国门新村坚守『绿水青山就是金山银山』理念,大力发展绿色产业,傈僳族群众像爱护眼睛一样爱护生态环境。

新村建设新思路

走出停车场,猴桥社区支书、主任蔡文辉已经早早地在村口等着我们了。“非常欢迎你们到国门新村来做客!”黝黑的肤色掩盖不住主任的热情。在去往国门新村的路上,蔡文辉热情地为我们介绍着这片他生活工作了三十多年的土地。当问起这个地方为何要叫猴桥时,蔡文辉笑着跟我们解释道:“以前有一种说法,我们这里森林茂密,境内到处是高山峡谷,深沟险壑,那时候槟榔江上既没有铁桥,也没有石桥,只有用藤索编成的吊桥,人们在桥上行走,手攀脚踩,藤桥摇摇晃晃,无意中练就了猴子般的灵活身姿,所以叫做‘猴桥’。”“现在和以前不一样啦,高速公路修好以后,我们境内的险途将变通途。从这里到缅甸密支那只有120公里,到印度边境城市雷多500多公里,随着国家‘一带一路’建设,相信我们猴桥将在其中发挥更大的作用。”

站在国门新村门前,神弩造型的寨门巍然屹立。放眼望去,村前的民俗文化广场靓丽宽敞,鹅卵石铺设的环寨道路干净整洁,两旁三弦造型的路灯民族特色浓郁,绿树掩映的民居错落有致,让我们眼前顿时一亮。

“这里原来叫黑泥塘,后来腾冲海关联检大楼落户这里,便改名叫国门新村。国门新村辖蔡家寨、余家寨两个村民小组,国土面积42.61平方公里,共有113户505人,全部都是世居傈僳族。以前的国门新村,基础设施落后,人居环境差,是集边疆、高寒山区、少数民族为一体的贫困村。那时候群众的经济收入以畜牧业、种植业为主,增收渠道狭窄,抵御市场和自然风险能力弱,多方面因素制约着当地经济社会的进一步发展。”“沿边开发,脱贫为先。作为国门前的村寨,只有将沿边开发开放与脱贫攻坚结合起来,才能让当地群众早日过上富裕的小康日子。” 谈起国门新村这几年的变化,蔡文辉的话匣子打开了。

从2015年开始,在省政协办公厅、腾冲市政府、腾冲边境经济合作区等挂钩帮扶部门的大力帮助下,猴桥镇围绕打造“国门新村”的建设目标,协调组织专家对国门新村进行整体规划,整合各级各部门资金,大力推进各项建设,提升国门形象。先后投资178万元提升完善了环寨道路;投资660万元建成了民族文化广场停车场、刀杆广场、傈僳族风情街主体工程等;投资100多万元完成了引水管道、农家乐等配套工程建设。按照提升人居环境改造要求,投资270万元,对农户违规建筑和不合格建材屋面实施拆除,进行屋面加固、建设卫生厕所、实施庭院硬化美化、人畜分离等;实施了绿化、美化、亮化、拆墙透绿等工程,安装民族特色太阳能路灯,进行了鹅卵石墙体、石竹栅栏、杉木栅栏、块石墙体等改造,铺筑了鹅卵石园林路和木栈道,打造水域景观区和修建景区木拱桥、茅草凉亭、景观水车、水碓等。

·国门新村也是少数民族特色村寨·

·猴桥社区支书、主任蔡文辉·

此外,国门新村还充分发挥了党支部和党员的先锋模范作用,贯彻落实边疆党建长廊建设。自2016年开始,大力实施“边境党旗红”工程。提出“一个支部一面旗,哪里是人民群众最需要的地方,哪里就应该有这面旗迎风飘扬”的建强基层党组织的目标,采取学习教育、政策扶持、结对帮扶、技术培训、服务指导等方式,全面提升党员综合素质。并向全村113户农户每户配发一面国旗或党旗(党员户配发党旗)悬挂于庄重、显眼位置,让五星红旗和党旗飘扬在边境一线,增强广大干部群众的国家意识、国民意识、国防意识、国门意识、国土意识,让党的形象在国门巍然树立。

2017年3月,国家民委发布《关于命名第二批中国少数民族特色村寨的通知》,全国共有717个村寨被作为第二批“中国少数民族特色村寨”予以命名挂牌,猴桥镇国门新村位列其中。2018年,国门新村入选住房城乡建设部公示的第五批中国传统村落名录。此外,国门新村还荣获保山市第一批“4A级美丽乡村”称号。

如今漫步在国门新村环村道路上,村里村外处处散发着生机与活力,望着四周万木葱茏,溪水淙淙,鸟语花香,让人流连忘返!

凝心聚力来致富

蔡文辉介绍,自从国家启动生态文明建设以来,国门新村坚守“绿水青山就是金山银山”理念,大力发展绿色产业,傈僳族群众像爱护眼睛一样爱护生态环境。各级群众实施退耕还林工程120余亩,植树造林280亩,新村森林资源得到有效保护。

针对传统的伐木林业收入模式,国门新村积极调整产业结构,转变为以林下种植养殖业为主,大力发展草果、重楼等中药材种植和豪猪、小香猪养殖。为保证草果质量,国门新村科学规划,统一采制,采用传统的烤制方法,深受欢迎。仅草果种植一项,国门新村2017年收入在800万元左右。即使受到市场价格波动影响,2018年草果种植收入也稳定在700万元左右。

除了盘活林下经济产业,国门新村还积极探索创新路子,发展集体经济。蔡文辉带我们来到新村金鳟虹鳟养殖基地,基地位于寨子后山的半山腰,这里离自涌泉水的源头不到300米。基地有20个长方形池子,一批金鳟虹鳟鱼苗在其中4个池子里自由地游着。“现在我们只是做一个实验,如果效果好的话,我们就会配套旁边在建的农家乐把整个基地招标承包出去,打造一条既能玩又有吃的特色旅游路线。”“我们的水质好着哩!以前省政协办公厅挂钩帮扶的时候带队去贵州省黔西南州考察过,我们的水质和海拔已经达到养中华鲟和娃娃鱼的标准了。作为村委会壮大集体经济项目之一,经过反复研究论证,我们还是比较看好的。”谈起金鳟虹鳟对水质的要求,蔡文辉信心满满。

猴桥口岸与缅甸山水相连,是西南丝绸之路的必经之地。随着“一带一路”倡议的推进,沿边开发开放,猴桥口岸基础设施和功能逐步完善,通关服务水平进一步提升,口岸经济得以快速发展,口岸边民互市呈现出勃勃生机,边民互市贸易也逐渐成为猴桥口岸商贸发展过程中不可缺少的组成部分。腾冲市也出台了一系列政策积极鼓励沿边群众参与到边民互市贸易中来。2017年,腾冲市出台《腾冲市边民互市贸易监管区(点)管理暂行办法》,鼓励成立边民互助组,以强带弱、互助增收,使互市贸易经济效益最大化,促进边民互市贸易的快速、健康、规范发展。“充分利用国家给予的边民每人每天交易8000元货物全免关税和环节税的优惠政策,猴桥社区由党支部领头,组建了26个边民互助组,互助组由党员、中青年、贫困、残疾、老年等不同人群组成。通过互助组里农村党员先进分子、经济能人的带领,以强带弱,参与到互市贸易当中,充分实现边民互市政策的聚合效应,帮助边民特别是贫困户增加经营性收益,推动边境贸易兴边富民。相对于边民个体参与边贸,互助组起到了1+1>2的作用。”“现在家乡有了宝,村民们都不愿意出去打工了。每家每户都奔波在各种产业上,越干越有劲。更好的是,年轻人留在家乡发展,还解决了留守儿童和孤寡老人问题。”蔡文辉自豪地说道。

·猴桥口岸·

我们一行来到蔡家寨村民欧朝阳家里,欧朝阳夫妇刚从关外回来。“我们主要是从缅甸那边运一些香蕉、西瓜等水果过来,有条件的会从我们这边拉一些日用百货、农副产品过去,因为消费水平的差距,大部分还是以我们进口为主。”“我们一家通过边民互市贸易做点生意,再加上草果种植,积累了一些积蓄,去年把房子翻新了一遍。这在以前是从来都没有想过的,还是共产党的政策好啊!”看着宽敞明亮的房子,整洁的小院,52岁的欧朝阳满怀感恩。

与村寨的变化相比,村民们的变化更大,蔡文辉说:“这几年人们的思想发生了很大的转变。通过基础设施建设,新农合、边民补助等一系列政策的实施,老百姓在边民互市的过程当中,通过对比,慢慢知道了我们国家确实好。国外做不到的,我们国内做到了,这在边境是最有对比的。老百姓对党的认识有了进一步的提高,越来越相信党。”

聊起对未来的规划,蔡文辉充满了憧憬。“国门新村将积极响应国家乡村振兴战略,把口岸旅游和乡村旅游相结合。进一步发展集体产业,结合自身实际,多领域来发展。我们的产业现在有林下经济作物、种植养殖业,以及将要发展的边境旅游业。接下来我们还想把民族文化挖掘出来,把生态旅游打造出来。比如在文化广场我们要建设民俗博物馆,把傈僳族的生活习俗以实物、文字展示出来,把傈僳族文化传承发扬下去。”

谈起自己的工作履历,蔡文辉有些腼腆。这位土生土长的基层干部,从18岁参加工作起,把自己33年的时光都奉献在了这片土地上。他先后荣获国务院授予的“全国民族团结进步模范个人”、云南省委宣传部授予的首届“国门之星”等称号。他说:“这些荣誉对我来说是一种极大的鼓励,并将不断督促着我继续干好本职工作。猴桥社区这三十多年来的发展,是有目共睹的。相信在共产党的领导下,各民族团结一心,我们中华民族伟大复兴的中国梦一定会实现!更好的日子还在后头,我们也一定能守护好边疆,建设好家乡,创造出更加美好的明天!”

相信在共产党的领导下,各民族团结一心,我们中华民族伟大复兴的中国梦一定会实现!更好的日子还在后头,我们也一定能守护好边疆,建设好家乡,创造出更加美好的明天!

·国门新村的鳟鱼养殖·

·极边党建主题广场·

自治社区:打造美丽家园 提升国门形象

腾冲市明光镇自治社区史称“地盘关”,是保卫边疆的抗英名将、民族英雄左孝成故里。它位于腾冲市北端,距腾冲市区98公里,和高黎贡山毗邻,与缅甸接壤,下辖15个村民小组18个自然村,1074户3992人,其中傈僳族2662人,占总人口的67%。自治社区拥有国土面积269.82平方公里,国境线长达48.6公里,是一个傈僳族汉族杂居的边境民族贫困村。

做大产业谋发展

1639年,著名旅行家徐霞客抵达腾冲,当他翻过巍峨的高黎贡山,跨过龙川江的铁索古桥,面对腾越古城时,不禁感慨,此城“迤西所无”。腾冲是徐霞客“万里遐征”所到的最西边陲,也是他晚年最后考察的地区之一。从此,腾冲“极边第一城”的美誉便不胫而走。

大约360年后,位于明光镇境内的乌龙坝清境山的高山雪地茶园拔地而起,这里海拔2500米,云遮雾绕,且每年冬季都会下雪,是世界上为数不多的高原雪地茶园,也正是在这里出产了“极边”牌乌龙茶。

乌龙坝,以前也叫喂猪坝,这片地方盛产一种小耳朵猪,因为具有皮薄骨细、肉质鲜嫩、口感香糯等特点而深受广大食客的喜爱。喂猪坝坐落在高黎贡山脚下,距明光社区居委会5公里,再往北5公里便是近年来声名远扬的腾冲高黎贡山国家级自然保护区大竹坝。

这里是一个有着40来户人家的自然村落,傈汉杂居,世代和睦。自古以来,这里都是以精耕细作的小农经济为主,由于地理条件的限制,外面精彩的世界仿佛和这里没有丝毫关系,直到2004年,这个宁静的村庄与喧嚣沸腾的外面世界再也无法隔开。

为让当地群众稳步增收脱贫“摘帽”,自治社区引进投资,成立云南台茶茶业有限公司,开始种植乌龙茶。从此,“乌龙茶”这个新鲜词汇在村民的心里不断翻腾着。种茶这项技术对于世世代代只会喝茶的村民来说压根就是件新鲜事。小山沟沟里能种出致富茶来吗?为了解开村民的疑惑,村干部携手茶商一次次地在这里开会、宣传推广。“喂猪坝山高地肥,雨量充沛,阳光充足,非常适合种植乌龙茶。只要村民与技术人员密切配合,茶一定能种成功。茶就是财富,茶叶种植将给这个小山村带来翻天覆地的变化……”谈起当时的大胆尝试,自治社区主任麻文旺至今仍然信心满满。

在这之前,自治社区的党员干部们已经尝试过很多致富的“良方”:种木耳、种香菇、种石斛……均以失败而告终。这一次是乌龙茶,成则发家致富,败则一穷二白。究竟是馅饼还是陷阱?村民们跃跃欲试,却又顾虑重重。最终,村干部、小组干部、致富能人层层联动,开始种茶。自治社区党总支书记余华亮率先种植乌龙茶160亩,主任麻文旺种植120亩。有了领头人,村民们三三两两地跟在后面,慢慢地,种茶户渐渐多起来,一户,两户,几十户,几百户;十亩,百亩,千亩,万亩……最后,整个村庄都行动起来,把所有能种的地统统种了茶。自治社区党总支还探索出了“党支部+合作社+公司+农户+订单”产业发展模式,在采摘、加工、出售各个环节都安排有专业人员进行指导,解决了茶农的后顾之忧。高山、雨雾、阳光,优良的自然环境遇上纯朴、善良、勤劳、渴望致富的村民,好似媳妇嫁对了婆家,想长不好都难。如今,万亩茶园郁郁葱葱,将整个村庄环抱。

在熬过头两年光投入不产出的艰难时光后,茶农们迎来的是丰收季节,种得少的农户年纯收入几万,种得多的年纯收入高达几十万。“十年磨一剑”,天道酬勤,种茶成功了。腰包鼓了,茶农笑了,村容村貌也在慢慢地发生着变化。道路硬化了,房子翻新了,小汽车也开进门了。

·乌龙坝高山茶园·

间隙中,采访了正在茶山忙碌的茶农贺正强,他目光坚毅而笃定。“再过20天左右就能采今年的第一茬春茶了,我种了70亩茶叶,一年下来毛收入能达到30万哩!”贺正强介绍道,“平常家里有老人照看着,现在娃娃也上大学去了。以前还想着出去打工,现在我们夫妻每天都在围绕着这片茶园转,光是茶园的事情都忙不完呢,人手不够的时候还得雇人来打理。”

将『极边』注册为商标,既让茶客在众多的商品信息中一目了然地知晓产地,也是在向徐霞客致敬。自治社区,正一心一意为民做着产业谋着发展。

·采茶忙 自治社区 供图

贺正强夫妇只是这万亩茶园当中的一个缩影。现如今,自治社区乌龙茶产业无论是规模、产量上,还是质量、效益上都取得了长足发展。种植规模扩大到10000多亩(其中农业农村部认证有机茶园3000亩),涉及11个村民小组636户2648人。茶农收入持续增加,集体经济不断壮大。2018年,实现茶农收入1594.5万元、工业产值1.5亿元、村集体收入60余万元,常住居民人均可支配收入达11549元。

高山乌龙茶滋养着喂猪坝,喂猪坝变成了真正的乌龙坝。自治社区从无到有,从最初的茶落农家、坚持到今天的茶香天下,似乎也暗含了“迤西所无”。将“极边”注册为商标,既让茶客在众多的商品信息中一目了然地知晓产地,也是在向徐霞客致敬。自治社区,正一心一意为民做着产业谋着发展。

·傈僳族上刀杆·

·聆听党中央的声音·

·自治社区新寨子村民小组·

抓实党建入民心

俗话说“村看村,户看户,群众看干部”,社区党支部既是党的全部工作的组织者,也是团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒。自治社区党总支下设5个党支部,共有党员105名。其中,傈僳族党员53名。曾经的自治社区由于地处边境,山高水冷,群众收入低,村集体没有任何收入来源,村干部讲话无人听,做事无人跟,党组织软弱涣散,贫困状况多年依旧。如何提升党组织的凝聚力战斗力?怎样引领群众致富增收?如何发展壮大村集体经济?成为自治社区党总支急需解决的老大难问题。

位于边防检查站旁边的新寨子村民小组,如今道路整洁干净,两旁的房子焕然一新,房顶上一面面鲜红的五星红旗或党旗迎风飘扬,格外显眼。“新寨子村民小组是个典型的傈僳族聚居村寨,此外,新寨子还是境内关外(位置处于边境检査室以外国境线以内,俗称‘境内关外’)的村寨。小组共有30户140余人,全部为傈僳族。作为全市唯一一个直过民族聚居点,新寨子原来茅草为顶、篱笆为墙、人畜混居,生活习惯十分落后。”麻文旺介绍。

“要让群众思想观念有改变,首要的就是带领他们改变生活现状。”

为了改变这一现状,社区党总支借助“四位一体”项目实施这一契机,多方协调项目资金,对新寨子开展了美丽乡村人居环境改善工程,采用“项目资金投入+群众自筹+村民投工投劳”模式来改善农村公共基础设施,硬化了进村道路,安上了具有傈僳族特色的路灯。后续又对新寨子实施了特色民居、主题公园、感恩亭、思源亭等基础设施建设。通过对社区公共基础设施和生产生活环境的改善,新寨子发生了很大变化,原有寨子脏乱差的生产生活面貌改变了,群众的思想也悄然地发生了变化,村民小组30户农户当中的19户自发开始了农居改造工程。村民小组还不断完善村规民约,实行门前三包、党员责任区,并于每月1号、15号开展大扫除活动,全民保护环境的氛围逐渐形成。

·明光镇风光 自治社区 供图

自治社区还实施了“红旗飘飘”工程,在所有办公场地、活动场所、学校和1042户农户家中、灯杆上升挂国旗,党员户加挂党旗,村党总支及时组织村民小组长、驻自治武警官兵、优秀青年等人员组成25支护旗队,每月1日举行庄重的升旗仪式,极大地激发了边境村民的爱国主义热情和民族自尊心、自豪感。

位于边防检查站旁边的极边党建主题广场,是一个集“民族文化广场”“村民党员议事场所”“党建文化展室”“国门党建标识”为一体的综合性广场。“因为傈僳族天生爱唱爱跳,一直强烈请求建一个能活动、能过传统上刀杆、下火海节日的场所。‘四位一体’项目落地后,为满足他们的强烈需求,明光镇党委政府整合249.55万元建设了这个广场。每年自治社区都会在主题广场举办傈僳族隆重的传统节日‘阔时节’,来自德宏州、怒江州、隆阳区的傈僳族代表也会受邀参与进来。”明光镇党委副书记彭海邦介绍道。

傈僳族“阔时节”相当于汉族的新年,各村寨过节的时间各不相同,一般在农历腊月到第二年正月这段时间内。但自治社区将1月5日定为了当地的“阔时节”。谈起原因,麻文旺解释道:“我们将公历1月5日定为自治社区傈僳族感恩党的节日,就是为了纪念2018年1月5日全省‘四位一体’建设和集体经济发展试点工作部署会在自治社区召开。‘四位一体’建设项目在边境的实施给傈僳族带来了实惠,自治社区发生了历史性的变化,我们的寨子漂亮了,道路修通了,乌龙茶值钱了,我们的日子越过越红火!”

通过“四位一体”建设项目的实施,老百姓看在眼里,记在心里,对党员干部满意度有了大幅提升,也让边境一线群众看到了党的旗帜、听到了党的声音、感受到了党的温暖,基层党组织的组织力、凝聚力、引领力得到增强,进一步夯实了“固边、稳边、兴边”的基础。