中美课程标准关于创造力培养的比较研究

尹航 苏玉成

(中央民族大学理学院 北京 100089)

课程标准是教材编写、教学、评估和考试命题的依据,是国家管理和评价课程的基础[1],其规定的学业水平和教学建议直接影响着学生知识与能力的发展.美国《The Next Generation Science Stan-dards(新一代课程标准)》[2](以下简称美国课标)于2013年4月发布,对学生的学业目标、实践探究以及问题解决能力的训练都提出了明确的建议.我国2017年出版的《普通高中物理课程标准》[3](以下简称中国课标)也明确提出了在教学中发展包含科学思维与科学探究的学科核心素养.

问题解决及创造力是学生进行科学探究以及工程实践所需的重要特质,人们对自然规律的认识过程本质上也是问题解决与创造性思考的过程.物理学作为自然科学领域的一门基础学科,在引导学生经历科学探究过程、体会科学研究方法、养成科学思维习惯的过程中,也渗透着对学生创造力的培养[3].

本文第一部分基于吉尔福特的创造力理论对创造力的本质进行分析;第二部分结合中美课标中的学业目标与科学实践环节分别对学生创造力的预期与形成过程进行比较;第三部分总结两国标准中有关创造力培养的差异,并对物理课程教学提出具体建议.

1 创造力培养的研究背景

有关创造力的研究已经有一个多世纪,美国心理学家吉尔福特将创造力定义为“最能代表创造性人物特征的各种能力.”[4]目前创造力被定义为一种人格特质,即能利用已知信息,产生出新颖独特、有社会和个人价值产品的能力[5].

吉尔福特于20世纪50-80年代提出并修正了智力三维结构模型(以下简称SOI理论)[6,7], 他认为智力由3个维度(信息内容、心理操作和信息产品)构建起来,其结构中含有对创造性表现特别重要的能力.在这个基础上他认为,创造力是多种能力的组织方式,与3个因素有关:流畅性(以思维发散的“数目”作为指标)、变通性(以思维发散的“类别个数”作为指标)、独特性(以“新颖、稀有”作为指标)[8].其中流畅性和独特性对应智力结构中的发散思维能力,变通性对应智力结构中的转换能力.

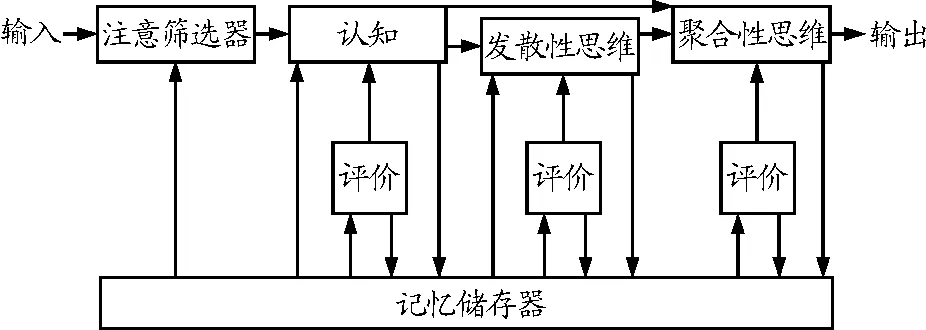

关于创造力在实际情况中的运用,吉尔福特基于SOI理论于20世纪60-80年代提出并修正了问题解决模型[9,10],如图1所示.

图1 吉尔福特的问题解决模型

根据问题解决模型,在寻求问题解决方法的过程中,有时只需要聚合思维,有时需要同时应用发散思维和聚合思维.在科学实践过程中,发散思维在提出假设、构思理论、研究和开发活动的初始探索尝试中十分重要,即寻找多种问题解决的方案[11,12],而后通过聚合思维确定解决问题的最佳方案.

2 中美课标关于创造力培养的比较

根据以上分析,本文对创造力的培养进行比较研究主要基于学生在学习和问题解决过程中对发散思维和转换能力培养的比较.

2.1 基于学业目标对学生预期创造力的比较

学业目标即学生在完成相应的学习内容后应具备的各项能力.本文选取了中美课标中的“相互作用与运动定律”和“能量”两部分内容的学业目标并对其反映的对学生创造力的要求进行比较,比较结果如表1所示.

表1 中美课标关于学生预期创造力的比较

由表1可知,中美课标的第(1)项都是要求能通过数据得到物体运动各个量之间的关系,其本质是对学生聚合思维能力的要求.中国课标同时强调了对探究实验的掌握,但通过查阅课标中的教学建议发现,探究实验要求教师在实验的教学过程中着重对学生思维的引导,对学生而言仍然是学习与接受的过程,而非对发散思维以及转换能力的培养.

美国课标的第(2)、(4)、(5)、(10)项与中国课标的第(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)项都强调能在对知识的理解上使用聚合思维解决问题.

美国课标的第(7)、(8)项与中国课标的第(5)项都强调了物理模型的应用能力.模型包括图表、绘图、描述或计算机模拟.美国课标要求学生学习相关内容后能够自己建立并使用模型描述现象和解释问题,中国课标要求学生具有建立模型的能力和意识,还要具有批判思维,从不同的角度看问题.建立模型的过程作为问题解决的初始阶段是运用发散思维的过程;通过模型解决问题是运用聚合思维的过程;批判思维以及从不同的角度看问题代表了转换能力.相比之下,中美课标都对学生发散思维做出明确要求,中国课标还对学生提出了转换能力的要求.

美国课标还额外要求学生自主设计装置解决问题[第(3)、(9)项]以及从微观的角度理解物体的宏观性质[第(6)项].明确学生在没有教师引导的情况下能独立思考和操作,这也体现了美国课标对学生发散思维和转换能力的要求.

由上述对比可知,在学业目标上,中美课标都强调学生要有在理解知识的基础上运用聚合思维解决问题的能力,并都提出了对学生发散思维和转换能力的要求,美国课标对学生创造性要求更加具体.总体上看,两国课标均注重学生创造力的培养.

2.2 基于科学实践环节对学生创造力形成的比较

美国课标关于科学实践的过程分为8个部分:提出问题、开发并使用模型、规划与调查、分析和解释数据、运用数学和计算思维、构建解释和设计解决方案、基于证据参与讨论、获取评估及交流信息.中国课标对于科学实践过程主要分为6个部分:提出物理问题、形成猜想和假设、设计实验与制定方案、获取和处理信息、基于证据得出结论并做出解释、交流评估与反思.

由于与创造力有关的发散思维与转换能力存在于做出假设、构思理论、研究与开发等初始探索活动中,因此本文仅对科学实践过程中处理数据之前的各个环节进行比较,如表2所示.

表2 中美课标关于学生创造力形成的比较

由表2可知,从提出问题的角度,美国课标强调问题提出的方法并鼓励学生在其他角度上提出具有批判意义的问题,主要在独特性的角度培养学生发散思维以及转换能力.中国课标强调在情境中鼓励学生使用科学思维萌发问题,对学生的发散思维即创造力也具有一定的形成作用.

开发与使用模型实际上是对问题提出假设,本质上是发散思维的运用.美国课标不仅要求学生提出假设,还要求设计检验假设合理性的方案.中国课标在教学建议中将问题转化成一系列小问题进行解决,这个问题解决的思路本质上是聚合思维的应用.

从规划与调查的维度看,美国课标要求学生在收集数据的过程中思考干扰因素、所需数据的类型与精度并控制变量;规划实践方案本身也是发散思维的运用.中国课标在规划实践方案的过程中不但要求学生通过发散思维确定和完善方案,还强调观察收集矛盾信息,防止虚假探究,这对于开发学生创造力、提高探究教育质量颇有助益.

根据上述对比可知,在提出问题与制定探究方案的过程中,两国课标均注重对学生发散思维的训练即创造力的培养,中国课标更是强调防止虚假探究,提高探究教育的质量.对于科学实践中做出假设这一过程,美国课标的表述更加详尽且更加突出创造性思维的培养.

3 总结与启示

经过比较研究发现,中美课标在学业目标方面都提出了对学生创造力的要求.美国课标在科学实践前期环节的表述更为详尽,在一些细节上对学生创造力的形成更有助益.

我国物理教育在教学实施中关于创造力的培养也可以从上述对比研究中得到以下启示:

(1)探究活动中增强培养学生的批判意识,提高学生思维的转换能力.

(2)鼓励学生在没有教师引导的情况下对探究问题做出合理的假设与建立模型,并思考验证假设与模型合理性的方案以进一步培养学生的发散思维.

(3)鼓励学生扩展知识面,丰富记忆中储存的信息内容,从变通性的角度培养发散思维,提高解决问题的创造性思维水平.

(4)培养学生形成在生活中主动发现问题、主动进行探究并解决问题的习惯,促进学生创造力的长期发展.