抗血管内皮生长因子治疗不同区域早产儿视网膜病变的临床效果

张彬钰, 杨志伟

(1. 陕西省安康市妇幼保健院 新生儿科, 陕西 安康, 725000;2. 陕西省榆林旭永眼科医院 眼科, 陕西 榆林, 719000)

早产儿视网膜病变为儿童致盲的一个重要因素,是因早产儿视网膜未完全血管化引发的增殖性视网膜病变,若不及时治疗,可导致病情进展,严重者甚至会引发视网膜脱落[1]。目前认为该病新生血管形成中,多种血管因子水平变化发挥重要作用。血管内皮生长因子(VEGF)是机体缺氧下血管生成的启动因子,参与血管内皮细胞分化、增殖、迁移过程,且与新生血管存活维持密切相关[2], 故临床已越来越多地关注抗VEGF药物在早产儿视网膜病变治疗中的应用。但目前针对早产儿视网膜病变患儿不同病变区域应用抗VEGF药物的相关研究仍较少。本研究在200例早产儿视网膜病变患儿的治疗中应用抗VEGF药物,探讨对病变Ⅰ区、Ⅱ区的治疗价值与安全性,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2017年8月—2018年8月本院200例早产儿视网膜病变患儿的临床资料。纳入标准: ① 符合《早产儿治疗用氧和视网膜病变防治指南(修订版)》[3]中早产儿视网膜病变的诊断标准; ② 行抗VEGF药物玻璃体腔注射; ③ 随访资料完整。排除标准: ① 足月生产儿; ② 全身病情严重,无法行手术治疗; ③ 合并家族性渗出性视网膜病变; ④ 随访期间脱落病例。按照发病区域的不同将患儿分为A组(Ⅰ区, 125例, 232眼)、B组(Ⅱ区, 75例, 138眼)。A组中,男73例(140眼),女52例(92眼); 出生孕周27~33周,平均(30.27±1.63)周; 手术治疗孕周34~40周,平均(36.16±0.69)周; 出生体质量850~2 355 g, 平均(1 456.85±250.28) g; 阈值前病变Ⅰ型72例,阈值期53例。B组中,男44例(84眼),女31例(54眼); 出生孕周26~33周,平均(30.22±1.59)周; 手术治疗孕周34~41周,平均(36.37±0.71)周; 出生体质量875~2 400 g, 平均(1 461.25±248.50) g; 阈值前病变Ⅰ型43例,阈值期32例。2组患儿的临床资料无显著差异(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审核批准。

1.2 方法

2组患儿均采用抗VEGF药物治疗: 术前30 min, 术眼予复方托吡卡胺滴眼液(华润双鹤药业股份有限公司,国药准字H11021793)滴注,促使瞳孔散大; 全身麻醉,消毒眼部,常规铺巾,应用开睑器,结膜囊以50 g/L聚维酮碘(成都永安制药有限公司,国药准字H51022885)1∶16稀释液消毒。于外上象限角膜缘后1 mm处玻璃体内穿刺,以0.25 mg雷珠单抗(瑞士Novartis Pharma Stein AG, 国药准字S20110085)注入。首次治疗无效者,在1个月后再次给予雷珠单抗玻璃体腔注射; 二次治疗无效者,以二极管激光器行光凝治疗。

1.3 观察指标

① 比较2组首次治疗、二次治疗时的疗效。依据文献[4]拟定标准: 有效为血管附加病变消失,嵴消失或明显减退,病情恢复稳定,未出现新生血管及新的嵴; 无效为血管附加病变无变化或恶化,嵴未减轻或继续抬高。二次治疗时添加复发项,判断标准: 血管附加病变再次出血,原有病变部位出现纤维血管增生或新嵴。② 2组首次注药后均随访6个月,比较并发症发生情况。

1.4 统计学分析

2 结 果

2.1 治疗效果

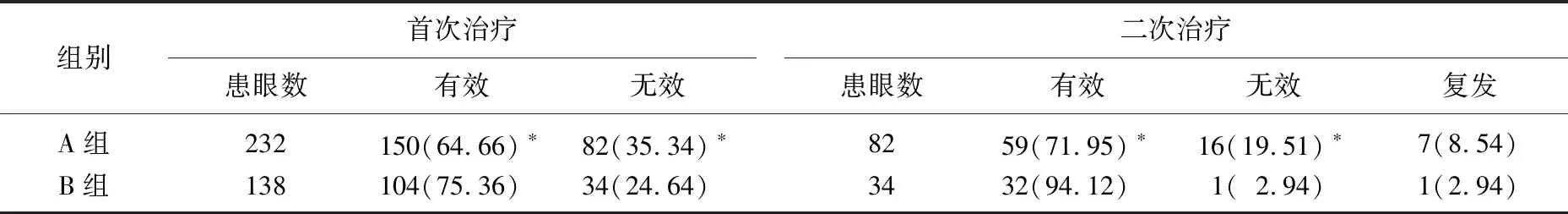

首次治疗时,A组有效率低于B组,差异有统计学意义(P<0.05); 二次治疗时, A组有效率低于B组,无效率高于B组,差异有统计学意义(P<0.05), 但2组复发率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组首次及二次治疗效果比较[n(%)]

与B组比较, *P<0.05。

2.2 并发症

首次注药后随访6个月, A组出现3例角膜水肿, 2例结膜下出血,均经对症处理后症状消失,发生率为4.00%(5/125)。B组出现1例角膜水肿, 1例结膜下出血,均经对症处理后症状消失,发生率为2.67%(2/75)。2组并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05), 且2组均未出现视网膜裂孔、眼内炎等并发症。

3 讨 论

早产儿视网膜病变在临床上较为常见,部分未经治疗的病情较严重患儿可遭受严重视力损伤,甚至出现永久性视力丧失[5-7]。早产儿视网膜病变的发病机制较为复杂,考虑与早产儿视网膜发育不成熟、不规范用氧、低体质量等因素有关[8-9]。早产儿视网膜血管未发育成熟,伴无血管区,且随着胎龄的减小,无血管区范围增大,极易在各种致病原因、缺氧等因素刺激下,导致血管收缩,引发新生血管形成,且周边存在大量纤维组织增生,对视网膜造成牵拉,造成视网膜脱落[10-11]。当前,高危阈值前及阈值早产儿视网膜病变的治疗金标准为激光疗法。但部分患儿在激光治疗后,即便视网膜解剖复位良好,视力恢复效果仍较差,特别是Ⅰ区患儿[12-13]。因此,临床探寻更有效、破坏性更小的治疗方法对于改善患儿预后有着重要的临床意义。

目前认为, VEGF与氧浓度密切相关。视网膜缺氧情况下, VEGF可刺激新生血管生长,或导致周边视网膜出现异常血管。而抗VEGF药物可经控制VEGF表达,减少视网膜新生血管生成。雷珠单抗是一种常用的抗VEGF药物,属于抗VEGF-A的人源化重组单克隆抗体片段,治疗时经由玻璃体腔注射,操作简单,可结合VEGF-A所有压型,对VEGF表达进行抑制,控制新生血管生成,还可促进新生血管消失,使得无血管视网膜继续血管化,对视网膜功能进行保留[14-16]。目前,较多研究证实在早产儿视网膜病变的治疗中抗VEGF药物雷珠单抗的应用价值显著,但临床就雷珠单抗在不同病变区域早产儿视网膜病变患儿中的应用价值分析仍较少。早产儿视网膜病变患儿病变位置可采用Ⅰ~Ⅲ区表示,后极部即为Ⅰ区,中心点为视盘,约2倍于视盘到黄斑中心凹距离为半径所画圆圈区域, Ⅱ区即为外直肌到颞侧锯齿缘, Ⅲ区则为Ⅰ区以外鼻侧到锯齿缘,颞侧到赤道范围。

本研究中, A组经抗VEGF药物雷珠单抗玻璃体腔注射首次治疗后的有效率为64.66%, 而B组则为75.36%, 差异显著(P<0.05), 说明Ⅱ区病变可达到更好的治疗效果,与卢跃兵等[17]结果相符。分析原因,这可能与早产儿视网膜病变不同病变区域发病机制存在差异有关, Ⅰ区血管内血管前体细胞转化不受VEGF因素影响,但Ⅱ区视网膜血管新生化受VEGF因素影响。因此,临床采用抗VEGF药物雷珠单抗玻璃体腔注射治疗对Ⅱ区病变敏感性更高,可获得更为理想的效果,而且二次手术治疗时, A组总有效率71.95%, 与B组94.12%比较差异显著(P<0.05), 分析也与该因素有关。2组常见并发症类型为角膜水肿、结膜下出血,但发生率无显著差异(P>0.05)。研究[18]发现,抗VEGF药物对早产儿视网膜病变患儿Ⅰ区病变治疗的并发症较Ⅱ区病变多。但本研究中, A组虽然并发症发生率较B组高,但无显著差异,可能与病例数、患儿病情等存在差异有关,今后仍需加大研究力度。此外,虽然Ⅰ区病变经抗VEGF药物雷珠单抗玻璃体腔注射的有效率低,但治疗后附加病变明显缓解,虹膜、晶状体新生血管消退,可为无法耐受激光手术者提供宝贵时间,为激光手术治疗创造条件。

综上所述,抗VEGF药物雷珠单抗玻璃体腔注射在早产儿视网膜病变的治疗中具有一定应用价值,Ⅰ区病变的治疗有效率偏低,但可为激光手术创造一定条件。