从艺术表现探索其背后的生活和审美文化

摘 要:人类的审美活动主要包括美的创造和美的鉴赏。艺术美感是接受者对艺术作品内容与形式方面的反应,是一种审美情感,这种情感的产生伴随审美能力产生,与接受者的生活理念息息相关。我国是工艺美术十分发达的国家,以贵州省为代表的少数民族民间工艺美术更是盛名在外。贵州省的侗族人民在长期的社会生产和实践中形成了特有的审美观。通过探讨艺术与生活的关系,在侗族工艺美术的表现中寻找他们背后的生活和审美文化。

关键词:艺术;现实生活;侗族;工艺;审美

人类能从生活中的美找到艺术的灵感,也能从艺术中反观到生活中不一样的美。艺术来源于生活中的探索和覺悟,艺术与生活具有不可分割的关系,每一种艺术表现背后必然可追溯其生活本源及其审美文化内涵。

一、艺术的美与现实生活之间

从一定程度上来说,艺术的存在,必须与现实有一定差别才能体现其存在的意义。艺术的发生,来自人类自身的创作冲动和情感,虽然已有很多种学说对艺术的发生有了价值性的阐述,但仅从情感方面来说,艺术是人类发展史以来必不可少的一门学科。人总是有着理性和感性两种情感交织,感性方面需要在现实生活以外找到一个出口,于内心深处积累已久的情感需要发泄,艺术就是最好的方式。而在发泄的过程中,又需要理性的伴随,不仅能够超然地愉悦身心,而且还能发挥其作品的价值,愉悦无数接受者,使他们感受到不同的美感。

艺术的美来自艺术家在生活中的真切体验,他们不是对现实进行简单重复、模仿,而是将饱满的热情付诸于作品中。作品中的美有可能来自艺术家本身特有的对美的视角或对美的事物的探索以及对美的独特感受,这其中就涉及到艺术作品的独创性。我们都知道,艺术作品的生命正是其独创性,所有模仿的、照搬的行为都不能称其为艺术。对现实的照搬也不行,因为艺术的美与现实的美既有着不可分割的关系,又有着很大区别。艺术来源于现实生活,因此具有真实性,真、善、美的事物首先就是真,好的艺术作品能激发接受者的审美情感,使接受者得到美的洗涤。正因好的艺术作品来源于真实生活,能带给接受者同感,所以才有打动人心的可能性。

现实生活中不都是美的事物,也有站在美的对立面:假的、丑的、恶的,艺术同样能够真切反映这些假、恶、丑的事物,或直接面对、或用隐含手法。这些艺术同样是美的,艺术中的丑和现实的丑内涵并不一致,艺术中的丑虽然是对现实丑的反映,但更多地包含了艺术家个人的主观思想、艺术思考和独特形式,带有主观色彩,是精神内化的现实丑。艺术家对现实丑的抨击、遏制、反对,就是对美的支持和赞扬,其艺术作品的价值还在于对接受者进行美的判断、洗涤和思考。

法国文艺评论家丹纳在《艺术哲学》一书中提出“种族、时代、环境”三元素说,认为艺术的表现与该地人群的种族、所处的时代以及环境有决定性的关系。丹纳从历史的角度举了很多论证的例子,如古希腊人体艺术高峰的出现,是由于那个时代古希腊地理位置非常重要,因而随时面临战争,古希腊人还没有发明枪支和武器,战士们只能亲身上战场进行肉搏,所以形成了古希腊人对强健体魄的青睐。温和的气候又使他们喜欢裸露身体,整个种族对人体美的迷恋达到了极高的程度,艺术家们随时可见健美的人体,由此带来了人体艺术的高潮。如今再没有哪个时代的人体艺术能超越古希腊时期,正是因为再没有这样一个时代,如此有利于人体艺术的发展。不可否认,艺术的产生不仅与地域差异、种族意识、审美有关,而且与所处环境起到的决定性作用也不可分割。

二、贵州侗族工艺美术品中的审美文化与生活

贵州省是一个少数民族人口比较多的省份,少数民族的文化相对于汉族一直都有着几分神秘韵味。笔者作为一名贵州本地艺术类研究生,更是有意对其艺术表现背后的内在因素探索一番。因此以贵州少数民族——侗族为对象,探讨其工艺美术品中的审美文化与生活。

(一)贵州侗族服饰中的银饰

我们都知道,服饰是人类特有的文化现象,是民族文化的重要载体和直接体现。在中国五十六个民族中,五十五个少数民族都有着各自的服饰,色彩丰富、花纹精细。少数民族非常善于将民族文化寄托在服饰中,与汉族服饰的多种多样相比,少数民族服饰显得相对集中和统一。因此研究侗族的审美文化,就要从服饰装扮展开讨论。

贵州省的侗族人民主要分布在黎平、从江、榕江、镇远、剑河、玉屏等地。提到侗族服饰,不得不提到他们佩戴的银饰,以黎平侗族为例,他们的饰品主要包括头饰、胸颈饰、手饰、腰坠饰、背饰、绑腿、鞋子等。贵州省的银饰文化历史悠久,黎平侗族形成了自身独特的银饰观念,并被大量运用到服饰装扮中。尤其是在盛大的节日或庆典中,他们会佩戴大量的银饰,着盛装出席,“颈项部位会特别穿戴护胸银板,板上套戴四五个由小到大的银项钏,还有吊胸兜和围裙的银链,手戴银质护手筒,外戴各种银质手镯,有的多达10多对,从手腕处叠到上胳膊,手指上戴有银戒指等。”一般全身银饰可以重达五到十千克,根据家庭情况来说,一套银饰品通常在八千克左右,比较富有的能够达到三十千克以上。当然,银不是广义上的纯银,是侗族特有的一种合银,含量在百分之五十左右。

银饰的盛行有所考究,因为侗族一直保留着重银轻金的观念,他们认为金代表的是太阳,而银则代表着月亮,太阳热情、直接并耀眼,而月亮温婉内敛、纯洁清澈,这就是侗家人民在发展历史中沉淀下来的生活文化。服装、银饰上的花纹图案也值得考究,在传统纹饰的固定图案中,特定的符号纹饰记录着他们悠久的民间习俗和历史。以动植物纹为例,动植物纹大致包括龙纹、鸟纹、蝴蝶纹、鱼纹、花纹,动植物图纹反映的是侗族人民的耕织畜牧文化;大量的图腾纹样,折射出的是侗族原始古朴的世界观。侗族人民信仰“万物有灵”,在他们心中,天地、日月、龙凤、河流、山川、巨石、古树、水井等都能驱邪除害,都可作为崇拜的对象,使得侗族人民形成了以自然为美的审美心理,自然景物图纹便是尊崇自然理念的体现。据侗家人说:“太阳表示侗族人追求光明的愿望,蝴蝶和葫芦则承载着我们的历史。传说侗族祖先曾遭水患,很多人躲进葫芦里,骑上蝴蝶才得以幸免,因此通过绣它们的图案来表达感恩之情”,并且银匠们在打制、雕刻银饰图案的过程中,并不是简单地将自然万物刻在其上,而是融入了自己对万物的理解,对生活的期望以及对未知事物的渴望与想象,这就形成了他们独特的艺术审美理念。03E69849-66FA-488A-A3B1-77A92F2904C7

(二)贵州侗族染织艺术

历史上,有很多少数民族文化、艺术因受外界影响,被大量汉化和商业化,丢失了本源艺术文化遗产,相当令人惋惜。贵州省地处西南,地貌奇特,由于交通不便,人们与外界的交流较少,因此能够保持其原始性和自然性的艺术特色。在这片土地上生活的人民耕织纺布,吃穿用住自给自足,在长期的生产创造中逐渐形成了本民族特有的审美定式和理念,文化内涵深厚,具有独特的艺术魅力和极高的审美价值。尤其是织染艺术,在众多工藝中尤为突出。

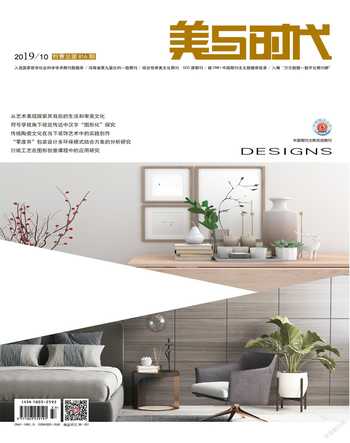

侗族人的染织布,尤其是染布极具特色,属于贵州省省级非物质文化遗产。侗族人织染出的布叫做“侗布”,因其表面颜色发亮,故又称为“亮布”。侗布的织染工艺并不难,但工序繁多精密,非常耗时费力,要达到布面油亮、厚实,有时甚至需要两到三年时间。他们或自己纺线,或从市面上购买后再加工,几乎家家都有纺车和织布机。与之相比,今天的大多数服装都是批量快速生产,不会耗时如此之久。因此深刻体现出侗族人民认真生活的态度和对工艺的尊重。如果只是制作来供自己穿和用,时间和工艺成本太大,难以满足日常需求,因此其追求的必然是艺术鉴赏性。说到染布,就不得不提到蓝靛印染,蓝靛是一种天然的草本植物,这种植物的种植需要选择最肥沃的土壤,才能染出最好看的颜色。每年春季开始栽种,七八月间才可收割。蓝靛的植物可分为四种:马、蓼、崧、木。经过二十天左右的浸染、捶打、蒸晒等复杂的工序后,才算基本完成。相对于便布而言,靛染工艺要经过多次浸染,还要涂蛋清,工艺极其复杂。

单从一块布上,就体现出侗族人与自然之间紧密的关系,他们对于大自然的馈赠心怀感恩,将最接近自然的东西用在生活和艺术上。他们的一切都与大自然息息相关,对来自大自然的美,带着诚挚的敬畏之心进行再加工,用自己的勤劳和智慧将大自然的美放大、升华。

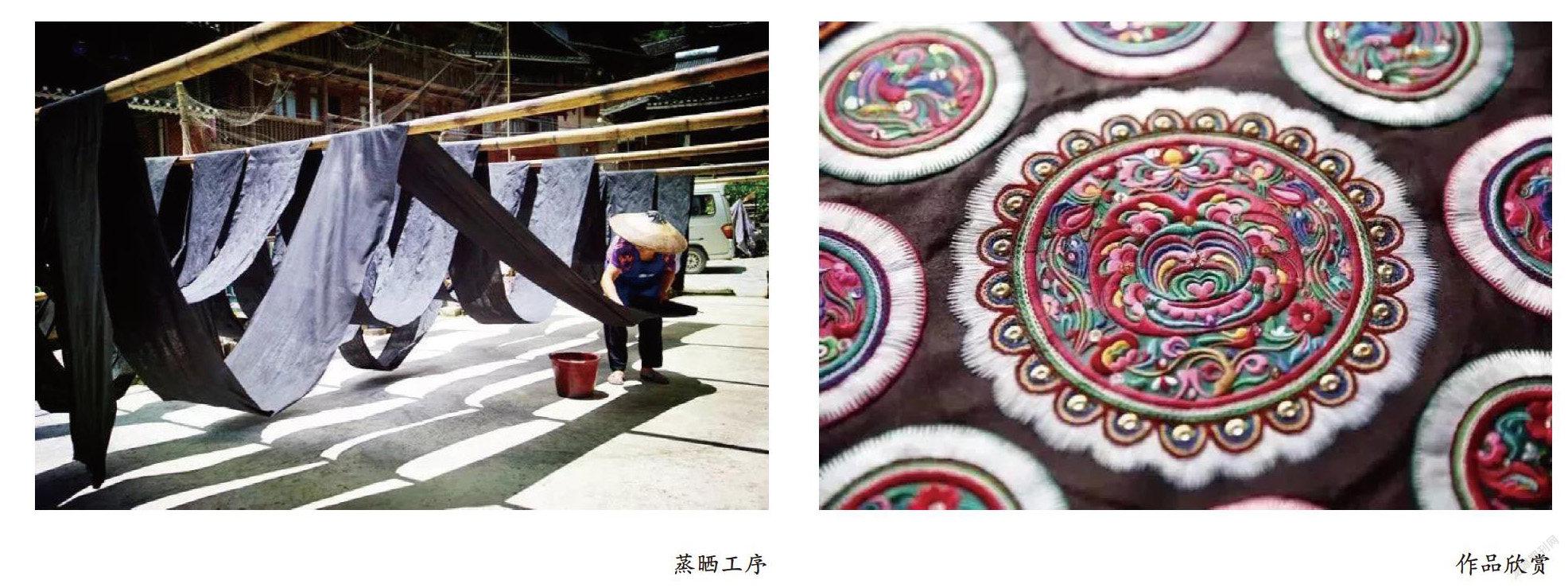

(三)贵州侗族服饰中的刺绣

侗族的刺绣,也是其审美文化中重要的一部分,侗族刺绣也已入选第三批国家级非物质文化遗产名录。其图案丰富多彩,主要以龙、凤、鱼、鸳鸯等元素为主;其技法也分为多种,有平绣、叠绣、补绣和数沙绣等;主要特征为工艺精巧、色彩艳丽。这种刺绣主要用于女性的盛装,全部配齐需要几个月乃至几年的时间。只有在盛大的节日或表演中才会穿戴,比如吃新节、过侗年、踩歌堂或看斗牛以及走访亲友。为什么以女性盛装为主呢?主要因为侗族人对女性的崇敬之意,前文提到银饰为侗族女性出嫁的必备品,并且银饰的重量能直接体现娘家的经济状况。刺绣也是其中的一个重要部分,侗族女性会花上好几年的时间为自己亲手制作嫁妆,从头到脚都是纯手工制作,精致无比,这些刺绣纹样都承载着她们心中最诚挚的愿望和对生活精益求精的态度。

三、结语

贵州侗族人民的传承精神和智慧使得他们的生活处处都有艺术的高度,这来源于他们对生活的热爱和对美的不懈追求。他们的生活中有艺术,艺术中又处处包含着生活,反映着生活。我们在看到这些民族工艺品时,无不从中受到强烈的感染,他们对大自然的美赞叹有加的精神令人敬仰。在今天这样一个快速、批量生产的社会中,侗族人民始终保持着对小小的一块布、一个饰物、一件服饰制作的用心。他们对美的追求和希望从未停止,对美的要求真实地体现在生活的每一个细节上,这就是他们从祖先的血脉和生活实践中得来的审美文化。

参考文献:

[1]张国云.贵州侗族服饰文化与工艺[M].苏州:苏州大学出版社,2011.

[2]钟涛.中国侗族[M].宛志贤,主编.贵阳:贵州民族出版社,2007.

[3]廖君湘.南部侗族传统文化特点研究[M].北京:民族出版社,2007.

[4]纪珊珊.贵州少数民族非物质文化遗产中的审美观及艺术精神[J].中国民族博览,2016(9):42—43.

[5]桑童.贵州侗族纺织艺术研究[D].苏州:苏州大学,2010.

[6]何歆.黎平侗族服饰研究[D].上海:东华大学,2010.

[7]赵毫.侗绣技艺不会失传[N].中国民族报,2012—11—30(11).

[8]丁卫国,滕俊.肇兴——侗乡第一寨[N].人民日报海外版,2007—12—28.

[9]丹纳.艺术哲学[M].彭笑远,编译.北京:北京出版社,2007.

[10]罗炳华.侗族文化和三江县茶产业大发展背景下的茶叶包装设计[D].南昌:南昌大学,2010.

[11]刘彩清.文化创意与非物质文化遗产的传承保护——以贵州侗绣为考察个案[J].贵州师范学院学报,2016(4):74—78.

作者简介:陈平,贵州师范大学美术学院美术专业硕士研究生。研究方向:油画艺术创作。03E69849-66FA-488A-A3B1-77A92F2904C7