重构学校课程体系促进学生健康成长

美国著名课程理论专家拉尔夫·泰勒在《课程与教学的基本原理》中提出了著名的“目标模式”,即学校的课程设计通常分为如下四步:确立课程目标—选择课程内容—开展课程实施—进行课程评价。我校就是按着这样的设计模式来实施课程改革的,目前主要进行的阶段是确立学校的课程目标—重构学校的课程体系—推动课程的有效实施。

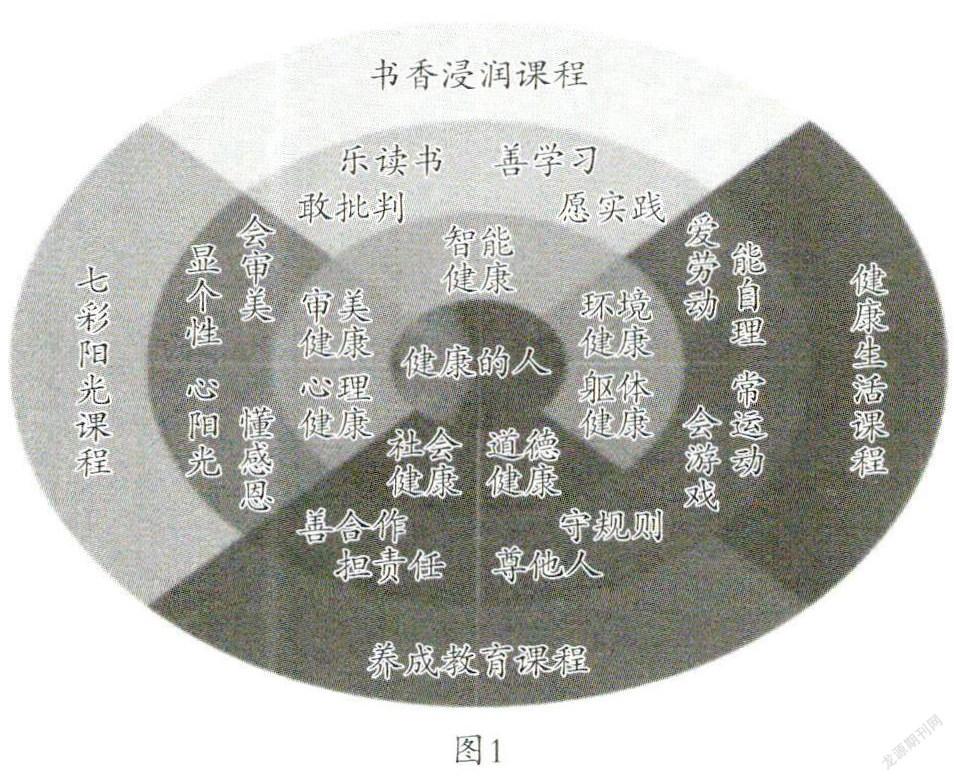

《辽宁省全面深化义务教育课程改革的指导意见》指出:“课程是贯彻落实党的教育方针和教育思想的载体,是国家意志的体现,是立德树人、实现教育目标的根本途径。”由此可见,学校的课程目标是由培养目标来决定的。所以,在确立课程目标之前,我们首先对民主小学的培养目标进行了进一步的明确和定位,将培养“健康的人”作为学校的培养目标。综合现代人的健康理念及党的教育方针,我们定位学生的健康应包括以下七个方面:道德健康、社会健康、智能健康、身体健康、环境健康、审美健康、心理健康。在此基础上,我们又进一步把培养目标具体化为七个方面十六个关键点的课程目标。

我们将学校所有的教学内容统整为四大课程门类(如图1),即养成教育课程,针对学生道德健康、社会健康而设立,以“尊他人、守规则、善合作、担责任”为课程目标;书香浸润课程,针对学生智能健康而设立,以“乐读书,善学习,敢批判,愿实践”为课程目标;健康生活课程,针对学生身体健康、环境健康而设立,以“常运动、会游戏、爱劳动、能自理”为课程目标;七彩阳光课程,针对学生审美健康、心理健康而设立,以“会审美、显个性、心阳光、懂感恩”为课程目标。

我们所构建的四大课程门类在实施的过程中,是依据国家课程、地方课程和校本课程这三级课程管理的要求进行推进的。

(一)国家课程的实施

1. 开全学科,开满课时

學校严格按照《辽宁省义务教育课程(综合与分科)安排表》的要求开课。科学学科从一年级开设(二年级也已预留出课时);英语学科从三年级开始开设;三至六年级的语文课程中每周安排一课时的书法课;一至六年级的品德课程每周均为两课时;一至六年级艺术课程每周均为四课时。

2. 深化课堂改革

“三段九步”课堂教学模式是“十二五”期间我校推出的科研成果,为民主小学乃至全市的课堂教学改革做出了突出的贡献。我们在进一步的实施中,发现无论哪种教学模式都不可能适用于所有学科、所有年级。所以,民主小学的课堂教学改革又开始了新的探索与实施。我校努力构建以“先学后教,做中辅导,多元互助,作业激励”为主题,以培养学生“学会学习”为目的,具有学科特点、学生年龄特点以及教师教学特色的课堂教学新模式。如语文学科打破了三至六年级统一标准的界限,依据《义务教育语文课程标准(2011年版)》中各年段的要求,将立德树人、弘扬中华优秀传统文化的理念融入其中,积极构建了体现年级特点的语文教学新模式。

3. 开展学科实践活动课

根据《辽宁省义务教育课程设置方案(2016年修订)》的规定,学校在不增加学科总课时的前提下,规定各学科用不少于10%的课时来开展学科实践活动。为了推动此项工作的开展,我们从以下两个方面做起。

第一,学校必须保证教材中实践活动课的课时,如语文学科六年级的“轻扣诗歌的大门”;数学学科一年级的数学游戏等。教学内容可以根据教师特长或学生兴趣自主创编,如语文学科的课外阅读汇报、辩论赛、课本剧表演等;数学学科的“给花盆穿外衣”。除此之外,学校还给数学教师订购了小学数学学科实践活动资源包,教师可以有选择地参考其中的内容。

第二,学校开展了学科实践活动方案设计大赛和“过关课”活动。这样,教师不仅可以推出前一阶段的研究成果,为全体教师提供可借鉴的案例,还可以提高全体教师的参与意识,促进学科实践活动的落实。除此之外,学校还可以根据教师个人的思考与设计,将学校活动与之有机结合,将各学科活动有效整合,从而形成相对完整、便于操作的学校学科实践活动整体框架,成为学校校本课程的重要组成部分。

(二)地方课程的实施

学校落实好地方课程实施是认真贯彻执行省厅全面深化课程改革的重要体现。于是,学校在充分学习和研究《辽宁省义务教育地方课程实施意见(试行)》的基础上,从课时安排、教师安排、“三课”活动、实践活动等四个方面有序实施地方课程。

1. 合理安排课时

在思考如何安排每周两课时的过程中,我们先后设计了以下三个方案。第一,每本教材隔周一次使用,即单周“魅力辽宁”“人与自然”;双周“人与社会”“人与自我”。第二,四本教材循环使用,即四周为一个循环周期,第一周两课时学习“魅力辽宁”,下一周两课时学习“人与自然”,后边依次学习“人与社会”“人与自我”,然后再循环。第三,一个月为一个时间单位完成一门课程的教学,即第一个月完成“魅力辽宁”,后面三个月依次完成“人与自然”“人与社会”“人与自我”。综合以上对比分析,又结合我校实际及刚开始使用新教材的现实情况,为了更有利于教师对于教材的理解和把握,我们选择了第一种方案来安排地方课程课时。

2. 组建课程教研组

首先,为了保证课程实施的稳定,选派了两名经验丰富的教师作为地方课程的专职教师,并组建了地方课程教研组。其次,为了提高课程实施的质量,又在全校范围内选派了七名有研究能力的班主任作为地方课程的兼职教师。这些教师的加入为地方课程的有效落实了注入活力,引领我校地方课程的研究不断走向深入。

3. 组织“三课”活动

我校的“三课”包括引领课、研究课及过关课。引领课,主要目的在于为教师提供可以借鉴和值得研讨的课堂案例。研究课是进行专题研究的内容,我们重点研究地方课程的课堂结构应该是怎样的,学生在上课之前应做哪些准备等问题。过关课的重点是努力让每位任课教师的课堂都能达成预定的教学目标。

4. 开展实践活动

我们除了立足研究课堂教学之外,还对教材内容进行了梳理。依据相关内容的特点,将教材内容与学校的综合实践活动课、学科实践活动课、主题月活动以及研学旅行等有机结合,从而增强学生的实践能力和对社会的适应能力。

(三)校本课程的实施

我校的校本课程建设主要由四个课程门类:养成教育课程、书香浸润课程、健康生活课程、七彩阳光课程构成,共开设了十二个课程项目。为了使校本课程得到有效落實,持续发展,真正成为学校育人环节中的重要组成部分,在实施过程中,我们力求做到如下三点。

1. 严格管理,规范落实

2017年8月,学校出台了《民主小学校本课程整体规划》。在此基础上,由各主讲教师(或负责部门)依据《辽宁省教育厅关于加强义务教育校本课程建设的指导意见》分别编制了各课程项目的课程纲要,并由学校专人负责,按照常规工作管理要求促进实施。

2. 全面开设,分步推进

纵观我校校本课程的十二个项目,从开发时间、实施深度、主讲教师等各方面均表现出参差不齐的状况。比如养成教育课程中的责任意识课程有着悠久的历史(16年)和丰富的经验,而七彩阳光课程中的绘本创作的实施则只有短短两年时间,刚刚经历从无到有的阶段。所以,为了使学校校本课程课程真正落到实处,我们在全面开设课程的同时,又分阶段有重点地推进落实。

3. 长短结合,合理整合

在《辽宁省义务教育课程(综合与分科)安排表》中,校本课程只有一课时的时间。所以,在十二个课程项目中,除了有三个项目进入相应年级的课表排课之外,其余的九个课程项目该怎么落实呢?《辽宁省全面深化义务教育课程改革的指导意见》为我们提供了思路:“根据学生发展、课程实施的需要和学校实际情况,以集中与分散相结合的形式,积极探索长短课、周课、跨学科课、跨年级课等不同方式,科学、灵活安排课时。”目前,学校除了有40分钟一节的常规课之外,还有短课、周课、月课、学期课、学年课等课时安排。这些课程项目都是活动课程,授课形式基本采取的都是分散与集中相结合的方式,即分散时间按照课程相关内容要求学生完成自主实践与体验,师生在规定的课时集中汇报、交流、总结、表彰、展示等。

(责任编辑:孙丽英)