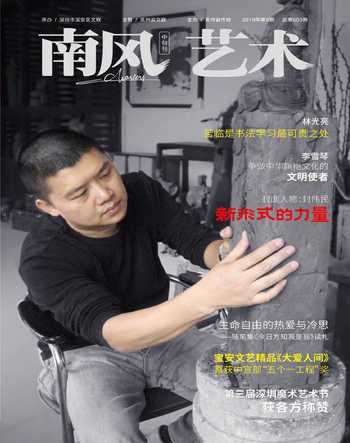

生命自由的热爱与冷思

周思明

A

打开国猛先生近期出版的随笔集,书名首先就让我有了探究的兴趣。查阅资料,“今日方知我是我”乃是一句诗,源自《水浒传》鲁智深对自己一生的最后顿悟。施耐庵对鲁智深的评价是,这厮平生虽手握戒刀禅杖,胸中却深藏一颗至善至诚童稚之心。人的一生,其实就是一个“渐修”过程。“今日方知我是我”,所指即彻悟。然而,一个人要做到彻悟——真正勘破自己的一生,谈何容易!西方早有“人类一思考,上帝就发笑”一说,但大哲学家苏格拉底却说:“未经反思的生活不值得过。”说来悲催,历史上与生活中的许多人,其实都是被某种外在力量驱赶着在过日子,甚至都是别人在为他们做命运的安排,尽管他们一面在怨天尤人,另一面却仍在被动运。“不得不”和“没办法”成了这类人聊以自慰的口头禅,他们曾经以为自己清楚要什么,到后来却发现,他们曾经孜孜以求的,却不是自己想要的。这是人类的大悲剧,而悲剧往往比喜剧在思想性上来得更深刻。

随笔与杂文差别不显,乃是散文的一个分支,也是议论文的一个变体,兼有议论和抒情双重特性。随笔通常篇幅短小,风格多样,写作者可以用各种修辞手法曲折传达自己的见解和情感。随笔写得精湛、深刻者,周氏兄弟自不必说,例如巴金的《随想录》、杨绛的《走到人生边上》、季羡林的《牛棚杂记》、王小波的《沉默的大多数》,都是对人生的思考、人情的感悟、人性的揭橥,读来予人印象深刻。国猛这本随笔集,语言质朴,婉而多讽,读之亦给人以颇多启迪。书中涉及的往往是一些即时发生的事件和看到事件当时产生的想法。有些想法恰如火花迸闪,稍纵即逝,所以需要及时捕捉,记录下来。这本随笔集看似随心所欲,没有太多的加工修缉,但从书中多篇文章考察,却是经过作者大脑和心灵深入思考得出的文本及结论,所谓随笔是“笔要随脑”,此之谓也。国猛这部《今日方知我是我》,看似碎片化、小册子,但探讨的却是大问题、大学问,即曹雪芹借《红楼梦》所说的,世事洞明皆学问,人情练达即文章,值得咂摸和品味。书中一些篇什,读来不无意味。比如《同学聚会》,看似大家都在叙旧,沉浸在老同学的昔日友情之中,但也在暗中彼此较劲,相互攀比。这种世俗的功利之心,一点也不比职场弱。比如《说愁》,从古至今,由近及远,议论风生,从中可以悟出人生的若干道理。比如《颜值改变历史》,从今天人们对于颜值的格外重视,谈及古代社会对相貌的青睐,言语中既有发现,也有无奈,还有幽默,读来不无获益。

一直以来都喜欢读随笔。因为,随笔不像小说,局限于情节设计、故事编织、人物塑造等圭臬窠臼之中,随笔写得但凡有点档次,就有耐读、风格平易近人的特点,如同一个人的性情一样。读国猛的这本随笔集给我的感受是,作者是个心态很平和的人,为人处世也不高调,但这并不能说作者缺乏个性。我读国猛的作品不多,只有这本《今日方知我是我》,如果不停地读,只需三五天便可把它读完。但我读这本随笔集会不时地停下来,做一番品味,嚼橄榄一般。这本书作者是在繁忙行政工作之余写成的,但没有给人以仓促急就的感觉。书中引用了不少古代典故,即使这样,在现代人眼里,却一点也不嫌艰涩。作者谈起问题娓娓道来,显得亲切和由衷,好像作者穿越纸面屏障来到你的面前,像一个知己一样,和你促膝交谈。感同身受的见解如春风一般,拂过读者如我的心田,使我对现实人生有了新的了解。

B

可以看出,国猛对他所处时代的一些人事不以为然,甚至有论者认为他的随笔集里负面东西较多。我倒不这么认为。我觉得,问题意识和问题导向对于一个思考者和写作者是极为重要的,也是难能可贵的。既然问题存在,为什么不可以写?况且,在我们这个时代,道德滑坡,人心不古,已然是秃头上的虱子——明摆着的事实。书中诸多文章里,读到一些讥讽或批评的字句,乃是题中应有之意,这也是让人“共情”的地方。它们能让人们重新思索人生,更加坚定而不是动摇我们对美好事物的追求。读这本随笔集,相信读者会和我一样有所感悟乃至顿悟。作家蒙田曾以“我知道什么?”这句具有怀疑精神的名言来说明人类认识的局限性。是的,在人类有限的认识范围内,人生的价值到底是什么?我们如何来认识这种价值?这种价值能否为人安身立命?这其实都与一个人想要做回自我的心意息息相通。正如但丁《神曲·地狱篇》中那句名言:“我爱知识,也爱怀疑。”

蒙田说得可谓精准而到位:我们的心灵确在随别人的意志而行动,被迫听从别人的幻想,服从别人的权威、被迫屈从别人空洞说教的引诱,同时又不得不重弹老调,我们没有自由走自己的道路:我们的活力和自由全都消失了。蒙田认为,造成这种情况的正是自己。他引证西塞罗的话说:“教者的权威常常阻碍着要学的人。”如果没有怀疑精神,人就不可能自由。蒙田不迷信权威,反对传统的偏见,倡导人运用自己的头脑去理解事物,“绝不能仓促地下判断”,而要经过理解,才能认识到事物的意义。读国猛这本随笔集,让我在作者这本书中的字里行间窥探到他对人生的态度是很严肃的,但又并非怀疑一切。在《今日方知我是我》这本书的行文中,作者不时会引证古代名哲的名言佳句,借以说明他所要讲的道理。

一个人如果习惯了仅仅跟着潮流走、跟着别人走、跟着世俗走,是不会看到“自我”的真相与价值的,也寻找不到他自己的人生伊甸园。蒙田曾以蜜蜂为例,讲述蜜蜂采花酿蜜,采的是花,但后来生产了蜜,蜜是为他所有了,但却不再是百里香之类的花了。这个例子说明,只有依靠自己的寻找、判断、理解,才能获得真知,也才能活得自我。只有理解了这一点,才能使自我成为那个真正自由的自我。这里,当然离不开认识,离不开认知,离不开觉悟。真理和道理是属于所有人的,正如自由和幸福并不专属于某些人的一样。但要真正获得自由和幸福,作者认为必行服从于一个目的,即培养自我的觉悟和醒悟。这种状态显然更需要判断力。

判断力的获得即是要求人以理性为指引,理智地活着,智慧地生活着。一位哲人说:“理解力能看清一切、听到一切,理解给一切带来益处,它安排一切,推动、统帅和管理一切。”蒙田在他的《随笔集》的卷首那段话:“我本人就是这部书的材料。”其中有作者写作《随笔集》的动机表述,有作者自己的人生哲学;还有对自己所读的书的评论;并且论及怎样处理事务,怎样工作,怎样旅行,怎样与亲人相处、与同事相处、与同学相处,字里行间不难看出他对人生的态度。这些篇章呈现的不是系统的叙述策略,大多呈碎片化,且剖析的事理深浅不一。在我看来,国猛的随笔集《今日方知我是我》也具有如此特点。国猛处于一个消费主义时代,他的随笔所发出的议论,所讲述的故事,都是对我们这个时代的价值判断,不少地方都是在“揭去事物和人的假面具”,重新审视一切。哲学家告诉我们,绝对真理无法认识与把握,那么人类就只能探索相对真理;最重要的是苏格拉底所说的“认识你自己”。所以,我觉得,国猛写作《今日方知我是我》这本随笔集,不单单是为了著书立说,更重要的和更有价值的,是他对自己的前半生所做的分析,它一點一滴地加深了对自我生命存在的认识与反省。

C

随笔写好不易,须有独到之处,或是切入角度不同他人,或是所持观点有所创新。这一切,都需要作者有一双善于发现的眼睛,有一个善于思考的大脑,还要有丰富的学养知识。好的随笔如周氏兄弟的杂感随笔,如巴金的《随想录》,如杨绛的《我们仨》,如王小波的《沉默的大多数》等,让你百读不厌,予人教益颇深。国猛这本随笔集,主题多维,内涵丰富,语言素朴。阅读该书的过程,就是与作者对话的过程。作者的求知欲、表达力和独立思考精神,在这本随笔集里,是不难感受到的。在阅读它的时候,我时常思量,未曾深入了解国猛的人,可能会感到他是一个没有多少趣味的官员,起码我本人曾经有过这种印象。作者给我的印象,是一个在职场上和生活中谨言慎行、不苟言笑的人。以前,我都是在作品研讨会议上与他相见;从来没有想过能以这种阅读其作品的方式接近他,于我这个亦曾在机关供职的评论者而言,这是一种难得的缘分和幸运。换言之,评论国猛作品的过程,是初次体验其随笔神韵的过程,也是重新认识国猛的过程。

读国猛的随笔,不像读散文那样轻松、愉悦,有的文本由于阅读者的感同身受,读起来与作者一样的沉重、苦涩。比如,我读《似是而非的故乡》这篇,就别有一番滋味在心头。城市新移民的崛起,让每个深圳人感到自豪,但也不无困惑。身份的尴尬,让像作者这样的新移民一段时间以来总有一种或浓浓或淡淡的乡愁情结。如果说像作者这样的机关职场人尚能很快适应新的城市环境,很多新生代白领乃至更多外来务工人员则很难认同自己是深圳的一员,“漂泊感”和“在他乡”的情绪具有普遍性,后者是新移民中最弱势的,更应引起人们的关注。国猛的随笔就是这样,通俗易懂,明白晓畅,却有一种韵味和魅力在。因为篇幅短小,所以好读易懂。一些篇章不仅情感真挚,而且见解不浅,还带着一点儿淡淡的惆怅或感慨。

国猛的人生履历不算太丰富,其身份随着人事变更而不断变化,但不管变换何种角色,他对父老乡亲的感情始终不变。这点,我在读《父母不在心无所依》时,感觉特别强烈。国猛写道:“父母不在,我们是没有父母的孩子,却是孩子的父母。我们已找不到心的港湾,却要为孩子撑起一片天空,让他们心有所依。父母不在,我们经常在快乐时,忧伤中,节日里,团聚日,情不自禁地怀念,不知不觉地泪流。夜阑人静、梦醒时分,想起父母,我們要么心痛,要么神伤。”国猛的随笔,让我明白了他何以会对亲情如此情有独钟。我以为,这是作者所推崇的民族道德伦理中安放得最深的那部分内容。当然,这只是国猛这本随笔集多样内容之一。他用自己独特的夹叙夹议的语言,赋予了随笔集《今日方知我是我》一种生命的灵性,也造就了一个温厚深沉的自我。

从文本分析角度说,国猛的这本随笔集,凸显作者作为一名有责任有担当的知识分子的文化情怀。文集所收录的文章,可谓短小精悍,大多是侧重人生感怀之作。作者从提高民族素质、完善国人精神等方面进行人性剖析,可谓是独抒性灵,且富于一定的哲理性,表达作者对人生的认知和觉悟。从市委机关调入文联机关的国猛,有着古代文学良好功底,现正在攻读创意写作博士。作者的经历并不复杂,曾在江西地质科学研究所从事基础地质研究工作。参与过地矿部援藏项目,在西藏工作两年,从事岩浆岩研究。他领略过世界屋脊的雄伟自然面貌,也探索过地壳碰撞后岩石的深层奥秘。“河山满视野,天地入胸怀。”古代文学研究生毕业后,国猛曾先后在深圳街道、区、市三级机关工作,见证了深圳聚变,丰富了人生阅历,这对他从事随笔写作,显然是裨益多多。

D

作为一名在读博士生,国猛对于读书是颇有心得的。比如,这本随笔集中有篇文章,道:有些人读书,“既不为官,亦不求财,更不是继绝学、展广识。纯属爱好和兴趣。如陶渊明,自云:好读书,不求甚解。读书是一辈子如影随形的喜好。‘奇文共欣赏,疑义相与析’,都挂冠而去,全身隐退了,可读书的习惯依然。再看看唐人的悠闲生活:‘道由白云尽,春与青溪长。时有落花至,远随流水香。闲门向山路,深柳读书堂。幽映每白日,清辉照衣裳。’即使身处山野,隐居江湖,读书也是永远的人生主题。‘千秋邈矣独留我,百战归来再读书’,虽为曾国藩劝其弟曾国荃所言,实为曾国藩喜好读书之真实写照。读书于此类人而言,已经没有任何目的性了,只是一种休闲的生活方式,一种深入骨髓的嗜好,毋庸多言,境界自出”。字里行间,不难看出,作者对古典文学是熟稔的,这也彰显了他对传统文化的情有独钟。

处于转型期的国猛,已然人到中年。这个年龄段,难免在家庭、职场、情感、人际关系等方面有诸多的烦恼和困惑。作者以其敏锐的感受力,独特的表达力以及深入浅出的随笔语言,对这些问题做出独到的解读,叙事而不流俗,论理而不板滞。国猛是机关职场上为数不多的“两栖动物”:既能踏踏实实恪守自己的行政工作岗位,做好一名领导干部;也能在业余搞点文化研究,写点感悟文章。除了写随笔文章,国猛还有朱熹、陆九渊及《三国演义》研究成果,或已经完成,或正在进行当中。这本近24万字的随笔集,凝结了作者多年来的思考结晶,有近百篇随笔小品。身为公务员的他,本可抱着铁饭碗滋润地过日子,但为了文学梦想,他还是挤出时间读书、思考、写作。青灯黄卷的日子不好过。出于对文学的敬畏与热爱,国猛精选他多年创作积累的随笔文章,以作品集的方式推向社会。他用五味杂陈的笔调书写人生感受,启发他人思考,并且重塑一个不一样的自己。

读国猛随笔集,让我想起学者、作家周国平曾言,不善言辞的你,为了迎合客户,变得世故实际,硬把自己变成曾经自己最讨厌的人;陷入在升职加薪、买房、创业、暴富的欲望中,却又常常感觉人生迷茫、失控,看不到方向,不知道人生意义为何;在“工作996,生病ICU”的社会压力下,突然觉得自己不能坦然面对生死,开始养生买保险,然而内心还是止不住的恐慌感;焦虑、迷茫,成了当下大多数人的生活写照。用国猛随笔集的意思表达,就是很多人至今仍不知我是谁。他的《今日方知我是我》,就是要帮助人们破解这个斯芬克斯之谜。该书以作者在生活工作中遇到的真实例子,深入浅出地夹以议论,并敦促人们:也许你们该想想,如何活得更有意义;稀里糊涂地活着,不明白人生意义为何,这样的人生是没有价值的。国猛这本书,其实已经进入哲学的范畴,正如培根曾说,哲学使人深刻、洞察根本。这本随笔集告诉人们,如果你觉得人生短短几十年,不知生为何物,就那么稀里糊涂的过完,却又于心不甘,那么你需要一番哲学思考了;如果你总觉得自己看问题缺乏深度,不能像智者般明察秋毫,那么哲思可以帮你剥去层层障目之叶,帮你探索人生价值的底牌究竟为何。从这个意义上,读书、思考或许不能为你带来直观的财富收益,但却能带来金钱买不到的“大彻大悟”,这可是一笔难以估价的精神财富。

E

国猛是现今机关职场上为数不多的富于人文情怀的公职人员。他在踏踏实实恪守自己行政工作岗位的同时,也能抽空业余时间搞点研究,写点文章。据我所知,除了随笔,他还有朱熹、陆九渊及三国演义研究,并且已经初见成果。这本近24万字随笔集,凝结作者多年来的思考,约有近百篇。身为公务员的他,本可按部就班批批文件开开会,过着优哉游哉的官员舒心日子,但为了文学梦想,更为了弄明白“我是谁”的大问题,他宁愿选择青灯黄卷,挤出时间读书、思考、写作,这种文化情怀绝不是无用的点缀,或浅薄的附庸风雅,而是如同欧阳修所说的立学、立身之本。在作者的身上,笔者看到了一种可贵的传统士大夫精神。

书里写人,书外做人,乃为随笔写作者的生存状态。写作者的思想修为和文化修养是一面镜子。一方面,它为读者受众提供舆论评价的依据;另一方面,也制约着写作者自身的境界。写作者的价值观决定了他的艺术观和写作效果。毋庸讳言的是,时下的一些随笔小品,写得好的不多。其中,境界的狭小是个通病。在太多的所谓随笔文本中,不乏一些难登大雅之堂的琐碎无味篇章。这些文章给我的感觉,是彼此重复,千人一面,匮乏作者对自我与社会的发现,匮乏思想、观念、立场的新见,读之令人昏昏欲睡,审美疲劳。比如那些把亲情写滥了的文章,比如把故乡写得多么美好的文章,都是一些复制品,只是作品中的人物名字不同、地点不同、事情不同罢了。这些随笔小品的痼疾就在于,它们只是匍匐在地面,而不能飞翔起来,究其原因,盖因作者没有仰望星空的能力和兴趣。有的隨笔,看了以后你根本不知道它写了什么,立场何在。一些打着“日常叙事”旗号的作文式小品,看似挺接地气,实则毫无审美。这种现象的存在,是与浮躁焦虑的社会风气和写作者心态有关。与之形成对照的是,国猛的这本随笔集是不一样的,它有作者的思考,有思想的闪光,而且具有较强的可读性,读后能让我们会心一笑,并有所思考。窃以为,能做到这点,就颇值得欣慰了。

其实,包括国猛在内的很多人所提出的生命不自由的问题,在西方哲学家弗洛姆《逃避自由》一书中就有过深刻的阐释。弗洛姆把公共舆论和大众意识称为“匿名权威”,这股看不见的力量正是操控我们生活的隐形操盘手,它或粗暴或温柔地剥夺了我们感觉、思考和意志的真实性。我们无可救药地“按照他人的要求对自己的一切作出规划,被孤独感、恐惧感和各种直接威胁着我们的自由,生命和舒适的力量所驱使”;我们欺骗自己以为找到了为之拼命奋斗的自我,最后却发现那只不过是社会的自我——非我。在此阴影的笼罩下,金钱、地位、权力……支撑起了我们脆弱的身心,依靠这些外在的力量,我们似乎获得了安全感,同时也放弃了无价的自由。“但是,这种安全感只是表面上的,一旦支撑它的那些因素不存在了,安全感也随之消失。”诚如弗洛姆所言:“伪活动取代思想、感觉和愿望的原始活动,最终导致伪自我取代原始自我。原始自我是精神活动的原动力,伪自我这个代理,打着自我的旗号,却代表着人被他人期望所扮演的那个角色。大多数人的原始自我都完全被伪自我窒息了。自我有时会出现在梦里,幻想中,或者酒醉时,此时人会有多年未曾经历到的感觉与思想。”

“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。”匈牙利诗人裴多菲的这首诗,百多年来在全世界广为传诵。身为深受马克思和恩格斯关切与赞扬的1848年欧洲革命中的英勇斗士,裴多菲把他对自由的渴望与拼争写到了极致。而“天涯岂是无归意,争奈归期未可期。”这两句词则出自北宋词人晏几道的《鹧鸪天·十里楼台倚翠微》。这两句词的意思是,不是自己不想回家,只是自己不能决定回去的日期,生活不能由自己主宰。晏几道所表达的意思说白了,也是对生活不自由的感叹。国猛的随笔集《今日方知我是我》,可以说是对前辈贤哲、诗人的经典书写的赓续和具象化,是一种实例加议论带有个体印记的随笔式记述。从这本随笔集可以看出,作者是热爱生命、向往自由的。热爱生命需要做到顺乎天性,向往自由就要学会舍弃一些东西。人的天性就在于追求自由和生命的本真,人的幸福和快乐也寓于此。但经常的情况是,人要生存和发展,就不得不受制于各种外在规范和制约,这显然是一对相反相成、相生相克的悖论。随笔的艺术与其他艺术品类一样,是只有底线没有上线的,因此,国猛的随笔写作还有可以提升、历练的空间。从理论上和写作资源上说,太阳底下无新事,关键在于写作者如何运笔,能否写出一些新意来。我想,作者可以就此再做些思考,在今后的随笔写作中,或许会呈现别样的形貌也未可期。