一个作家的成长史和心灵自传

唐小林

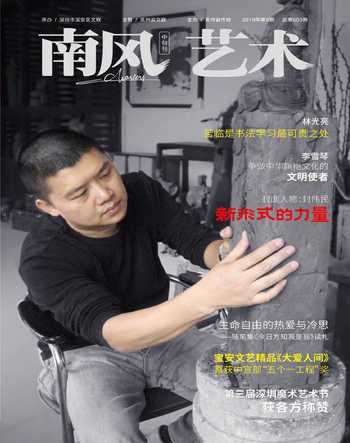

在深圳这个高楼林立,遍地都是富人,繁华而又浮躁的大都市里,来自湖南平江,荣获特区文学大奖的作家戴斌的作品,以其深刻、准确地反映生活在底层的小人物的生活和命运而享誉文坛。其发表在《人民文学》杂志上的小说《深南大道》不知感动了多少深圳人。有谁知道,有多少深圳人,尤其是那些工作在流水线上的打工妹们,为小说中主人公的不幸遭遇洒下了多少同情的眼泪。随着戴斌的小说《零售爱情》在深圳荣获大奖,戴斌的小说已赢得了越来越多的读者的喜爱和文学批评家们的广泛关注。

在这个文学被日益边缘化的商业时代,许多作家关心的只是钞票和名利,他们往往热衷的是市场,贴近的是书商。有几个作家能够真正关心那些生活在底层的小老百姓们的痛和痒?从这个意义上来说,戴斌怀着“直达生活深处,还原生活本质”这样一种坚定的创作信念,痴心不改地书写小人物的悲惨命运和他们艰辛的生活,可以说在当今的作家中尤其显得难能可贵。如果说戴斌的小说为我们窥见深圳小人物的喜怒哀乐打开了一个窗口,那么戴斌的散文就好比是作家心灵的一面镜子。透过这面镜子折射出的是一个作家丰富而又曲折的人生,他让我们看到的是一颗纯朴善良的心和一个在命运面前永不低头的高贵的灵魂。我觉得,喜爱戴斌小说的读者和那些尚未读过戴斌散文的读者不妨从这里另辟蹊径,或许会使我们发现,戴斌的散文就像是一片未被读者开垦的处女地,一旦进入这片处女地之后,我们就会被作家那迷人的文字深深打动,甚至流连忘返。

说真的,笔者对当今的一些“散文”已越来越生厌。我把当今堕落的散文大致归纳为以下几种类型:一、“鸡汤散文”。这类散文,与其说是什么“心灵鸡汤”,倒不如说是从国外引进过来的“洋垃圾”。这类散文的作者往往都不是什么文坛大腕和著名作家,而是一些总是把读者当弱智的文坛写手。他们要么编造一些所谓的名人成长经历,要么编造一些所谓的哲理故事和禅宗佛理,以致使长期读这些文章的读者们变得个个都像弱智似的,成天都在这些文章里面讨生活,一个比一个傻。二、“学者散文”。这类散文的作者往往都是一些在故纸堆里啃死人骨头,动辄掉书袋的所谓专家学者和文化名人。他们动不动就以什么大散文或者思想隨笔自居,仿佛成天都在用手托着脑袋对历史作沉思状。三、“文人散文”。这里所说的“文人散文”,是指那些无聊文人之间日常的礼尚往来,投桃报李似的互相吹捧和把肉麻当有趣的附庸风雅。从以上所说的这些散文中,我们根本看不到一个作家真正的灵魂,而只是一堆堆僵死的文字。因此,当我们在阅读戴斌的散文的时候,仿佛就是在倾听一个作家对他的亲人或者朋友进行的一种发自内心的真诚的倾诉。它让我们看到的是一个作家的成长轨迹和丰富的内心世界。在读过戴斌的散文之后,我却常常想,如果让我们的文学理论研究者来为戴斌的散文归类的话,它究竟应该属于什么样的散文呢?我以为,我们姑且不必太过于去拘泥戴斌散文文体上的“名分”,我把它称之为一个作家的成长史和“心灵自传”。

在描写其童年生活的散文中,我们发现,戴斌散文中童年的记忆大都与吃有关。如《腊猪头》《曹萝卜》《忆苦餐》《欠鸡蛋》《大三鲜》《舔酱油》等。这是一个乡村少年苦难生活中甜蜜而又温馨的记忆。就像在《抢菜诀》中所说的那样,少年戴斌的父亲“年轻的时候是个文学青年,一辈子最风光的事是在我们县报《连云山》上发表过一首五绝,那首五绝还被某本油印书收集”。或许正是因为戴斌父亲的这种文学的遗传基因,使这位乡村少年即便是在无比艰难的日子里,也从来不缺乏文学的想象力和观察力。如“春天漫山遍野都开着花朵,很是好看,但对于常年饥肠辘辘的我们来说,只有能吃的,才是最美的。当然,像放牛时,我们试着吃草一样,上山斫柴看到花了,自然也是要试着吃一番的。我记忆中,山上最好吃的花要算石眼花。所谓石眼花,我读书稍多一点后,才知道它的学名叫映山红和杜鹃花”。(《石眼花》)“家乡过年最佳的一道菜要算是腊猪头了。说它最佳,有两个理由,一是它真的好吃,我现在想起来都满嘴口水;二是它是最隆重、最好的祭祀用品了”,“自从猪头上了通勾,我便有事没事喜欢抬头往上看,母亲有时也会顺我的目光瞟一眼孤单的猪头,然后轻轻叹口气”。(《 腊猪头》)类似这样娓娓道来,而又富有灵魂和血肉的佳句,多么传神地把一个乡村少年美好的记忆展现在了我们眼前!

在阅读戴斌描写故乡的散文时,笔者总是要情不自禁地想起沈从文先生和他笔下那美丽迷人的湘西。在《水边人生》中,戴斌用他那饱含深情的笔,为我们描绘出的则是另一片迷人的山水:“我居住的小镇叫长寿街,它四面环水,由三条河包围着,一条叫西溪桥,一条叫沙河沟。西溪桥的水和沙河沟的水在双江嘴汇入沙河里,再滔滔而下,流向远处。后来我翻书时,我才知道沙河里的正名应该叫汨水,汨水一路流下,到了汨罗与罗江汇合,便有了打湿了中国几千年的线装书的汨罗江。”读到这里,我总是在想,有多少沈从文《边城》中翠翠那样清纯动人的姑娘就生活在这汨水江边。汨水打湿了一个春衫少年的天涯梦:“曾有多少个黄昏,我站在西溪桥上,看着点点西沉的夕阳,忽然就觉得自己的手是多么孤单,好想握着一个女孩的手,随着夕阳浸入无边夜色里。但是女孩没来,暮色来了,他就在这时进入我猝不及防的心叶间。”( 《我的姑娘可安宁》)有多少个难忘的日日夜夜,爱情曾在汨水江边一个羞涩少年的心中潜滋暗长。此刻的一幕,多么容易令人想起诗人戴望舒《雨巷》中的那位在江南的雨巷中,撑着油纸伞独自徘徊的诗人。丁香花似的姑娘,你在哪里?

我敢说,曾经有很长一段时间,富有诗人浪漫气质的戴斌可以说是在为爱情而活着。这只要读一读戴斌缠绵悱恻的长篇散文《苍耳子》我们就可以清楚地知道,爱情,总是那么容易使我们的作家堕入情网,也总是那么容易使少年戴斌的心受伤。那些曾经与少年戴斌擦肩而过,并且总是令其挥之不去的爱情,切切实实地记录着作家爱而不得,多情总被无情恼的无奈和人生中一段永远难忘的痛。在《苍耳子》的开篇戴斌这样写道:“记不清是从前的哪一日了,我对自己说‘其实,我不需要爱情’。当这句话说完之后,我感到无比的舒畅,像是融了许多天没有洗澡,而终洗尽满身的污垢一样。是的,我不需要爱情,不需要女孩的温存,就让我一个人活着,陪影子讲话好了。”但是,就像歌德在《少年维特之烦恼》中所说的那样“哪个少年男子不善钟情?哪个妙龄少女不善怀春?这是人间的至洁至纯,为什么此间有热血飞迸?”接下来戴斌写道:“自这以后,我的确过了些平静轻松的日子,无爱无欲,也不计较自己的拖沓。但是,就从重阳节的前两天起,爱情从我心里无限地膨胀起来,那么突然那么迅猛,彻彻底底地改变了我和我的生活,使我不得不怀疑,以前的平静是不是真的平静。”是的,这说不清道不明,突如其来的爱情是那样令人猝不及防。读到这里,我真的要嫉妒戴斌的一支生花妙笔,竟然将曾经的爱情描写得如此扣人心弦,如此的剪不断,理还乱和如此的令人梦牵魂绕。我以为,在当代文坛上,戴斌的《苍耳子》无疑是一篇难得的散文佳作。它的文字之美和诗一般的语言,以及对爱情层层抽丝剥茧似的感悟,犹如山间汩汩流淌的清泉,在不知不觉中缓缓地流入了读者的心里。如:“假如我知道在未来的日子里,将会长久地寂寞地思念她,用无穷的回忆来追索她,那么我将会不顾一切地跟上她。霜降的这一天就这样地过去了,有很多的东西降落在我的心上,像因风而起的柳絮,随心的跳动而飞舞着,有欢乐也有不欢乐的。”“在这冷雨的深秋里,她给了我一方明净的晴空”,“我无不时时在这方晴空里默念她的名字,紧紧拥抱她的名字。这时,我已知道了她的名字,她叫丽贞。我不知道她是不是写这个‘贞’,但我认为她是写这个贞字的。美丽贞洁的意思,也很符合她的形象。如果写‘珍宝’的‘珍’,显得有点俗气,且带点商品位;写‘真正’的‘真’好,则有此佛门道门的味道”。“她优美柔和的线条勾勒出她秀丽的侧脸,严格地讲,她的脸不算很漂亮,但因为如此,这使我感到很真实,真实得如我自己的生活一样。”“在这寂寞黑暗的日子里,我像被所罗门关在瓶子里的魔鬼,渴望有人把我救起。我不会忘掉她,只会用无尽的爱去报答她。我心里千万遍地呼喊丽贞,我不感到再有孤单了,丽贞就陪伴在我身边。”“我整日夜的想见到丽贞,似乎生活中没有比这更重要的了,当我想静坐下来看书或思考问题时,竟满脑满脑的尽是她,于是,我不得不把一切都放下来,去想她。”“平时我从书本上寻找爱情,看得越多则懂得越少,看似明晰的道理而我的脑里却显得十分糊涂。现在我根本不想弗洛伊德的《论情爱》也讨厌《第二性女人》,更加忘了释迦牟尼的‘圣谛’,我只一心去想她,这也许会使我变得愚蠢,但这又有什么呢?愚蠢又有什么不好呢?”有心理学家说,人在热恋中的时候智商是最低的,尽管少年戴斌整天这样“才下眉头却上心头”地想念心中的“丽贞”,但少不更事的他却哪里知道“山无棱,水为之绝,冬雷阵阵,夏雨雪,乃敢与君绝”,千年等一回那样的爱情,往往只能在书本上去寻找。事实证明,对于堕入情网而又不能自拔的少年戴斌来说,时间和现实才是最好的镇痛药和清醒剂。在渐渐的思索中,戴斌终于领悟到“我老是对爱情排除金钱,想象不是任何爱情都是附于金钱,也许这就是我的致命伤!” “我明白了害怕去丽贞家的原因——假如她妈妈问我:‘你将用什么来养活我的女儿?’我无言以应。的确,我没有能力养活她和我们的爱情。”到此为止,一段曾经想入非非,只开过花的爱情就这样画上了一个令人长叹的句号。由此说来,戴斌的《苍耳子》简直就像是一篇现代版的《伤逝》。鲁迅先生在小说的开篇即这样写道:“如果我能够,我要写下我的悔恨和悲哀,为子君,为自己。”子君和涓生最终的劳燕分飞,恰恰正如涓生所言“回忆从前,这才觉得大半年来,只为了爱,——盲目的爱,——而将别的人生要义全盘疏忽了”。那就是:人必生活着,爱才有所附丽。

记得有记者曾问已故著名作家史铁生的职业是什么?史铁生曾郑重地回答说:“是生病,业余写点东西。”那么作家戴斌的职业呢?我想,也许可以说就是从十七岁起就开始生一种莫名的膝头肿大,且导致左脚不能屈曲,也不能伸直的怪病,然后一生就是好几年,再然后就是与无情的病魔和残酷的命运不断地进行抗争和搏斗,并用他手中那支渴爱文学的笔,不断地为我们写出一篇又一篇优秀的作品。说到戴斌的散文,不能不提到他的《病中日记》和《解码:1994,南水村N号》。前者既是作家在遭受病魔折磨时的痛苦经历,又是作家怎样踏上文学之路的“真情告白”。我们发现,在当代文坛上,许多作家都是因为生病而“因祸得福”,写出了一篇篇优秀的作品。从少年子尤的《谁的青春比我狂》到史铁生的《病隙碎笔》,疾病使作家驱除了人生的浮躁和世俗的干扰,而有了更多的冷静的思考。难怪贾平凹称“疾病也是一种哲学”。“一生的苦难多,或一生的疾病多,却能使你懂得人情世态,对人性里边的善和恶呀有更深的了解。”戴斌的散文恰恰说明了这一点。他在《病中日记》里这样写道:“大凡想象丰富,多愁善感的人,都爱好文学,我更是如此。也许从生病的那一天起,我便陷于文学的‘污淖’,不能自拔。在这漫长的生病的岁月中,文学帮助了我,我常常想,假如没有文学,真不知道如何度过这些日子。”“突然有一天觉得自己的痛苦大多来自痴心妄想——幻想的美妙更加显示现实的严酷和不平,假如能够除去这个痴心妄想,让心灵得到完全的平静,那么痛苦烦恼也就不攻自败了。”“我认为我真正掌握了自己的方向,并且向着这个方向迈步了。当朋友们都离我而去,将我这个伤病号置于路旁时,我就开始独自的行走,而现在我已看准了山峰,我知道前途尚有千难万险,但我不相信我迈不到高峰。”怀着如此坚定的信念,戴斌怀揣着文学梦,终于从他的家乡独闯深圳。尽管经历了就像《解码:1994,南水村N号》中描述的那样的种种曲折和万般磨难,但他始终有着一颗美好善良的心,就像歌德在《浮士德》中所说的那样“凡自强不息的人,终能得救!”打不败的文坛硬汉戴斌,以其丰硕的创作成果为深圳文坛乃至全国文坛奉献出了一篇又一篇令人可喜的精美的作品。