阿舍利技术与史前人类演化

李浩

人类何时具备主动狩猎能力,何时开始制作标准化工具又是何时产生了抽象概念、对称观念以及对美的追求,这些问题都可以在旧石器时代的阿舍利技术中找到答案。

在人类演化的历史长河中,体质与文化犹如鸟之两翼、车之两轮,推动着人类一步步走向自然界生态链的顶端。文化方面最重要的表现莫过于石器技术,相比其他物质材料(木质、骨质等),石器最易保存,因此发现的数量也最多,最受研究者的关注和青睐。透过一块块不起眼的石头,可以追寻早期人类手工技能的发展,乃至人类语言、认知以及社会结构的演变,小石器蕴含着人类演化的大物语。

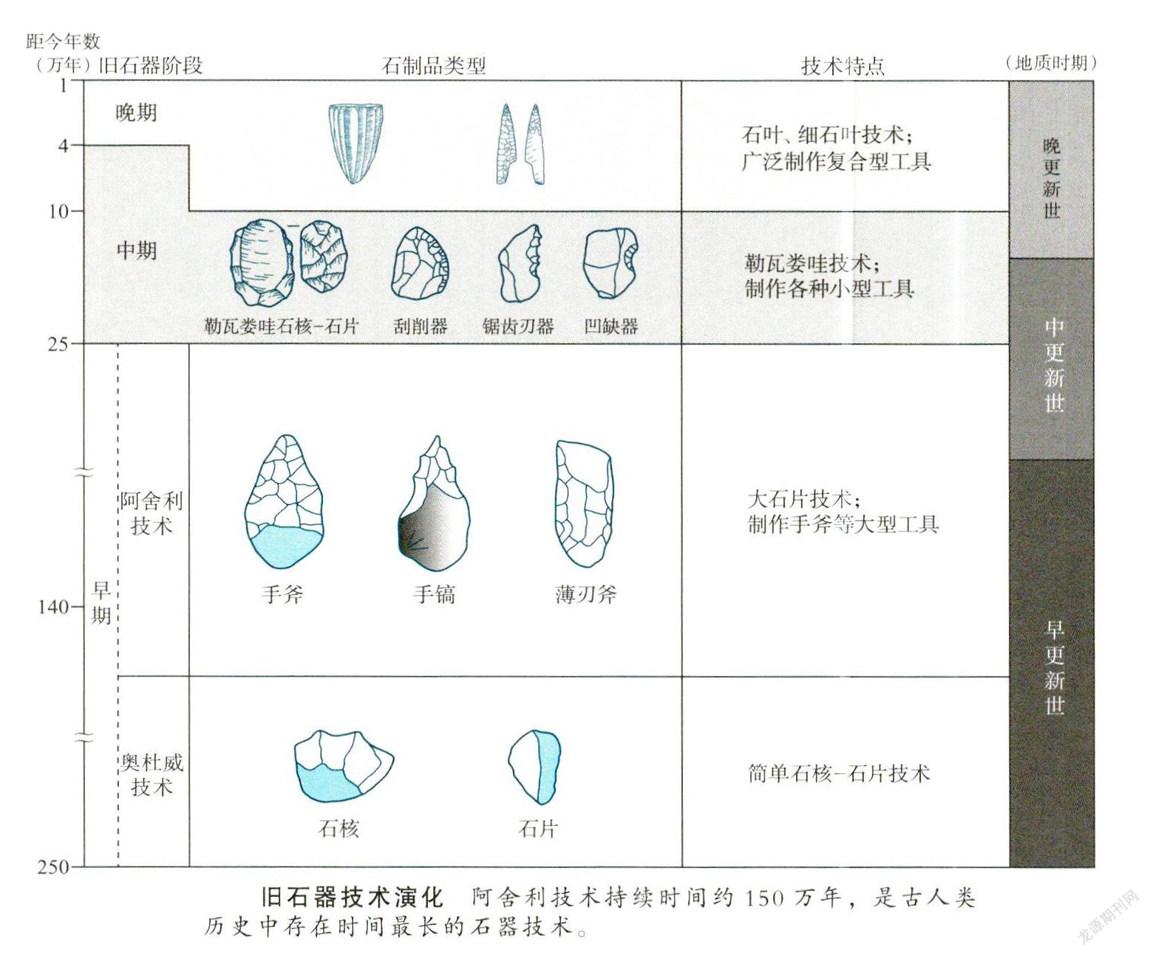

石器技术的发展具有区域间不平衡性和多样性,但从整体来看,人类石器技术大致经历了早期、中期和晚期三个阶段。其中阿舍利技术(Acheulean)就是在旧石器时代早期出现的一种石器技术。

阿舍利技术的核心竞争力

如果说人类历史上最早的石器技术一奥杜威技术(Oldowan)的出现是人类历史上第一次“技术革命”,那么,紧随而来的阿舍利技术则当之无愧地是第二次“技术革命”。

奥杜威技术出现于距今250万年左右,以简单的石核-石片组合为特点。古人类往往直接使用从石核(生产石片的母体,多采用河滩砾石或基岩裸露处的岩块)上剥取下来的锋利石片,进行日常的生产活动,这些石片的长度和宽度多在10厘米以下。奥杜威技术的打制流程简单,反映了人类石器打制技术萌芽阶段的特点。

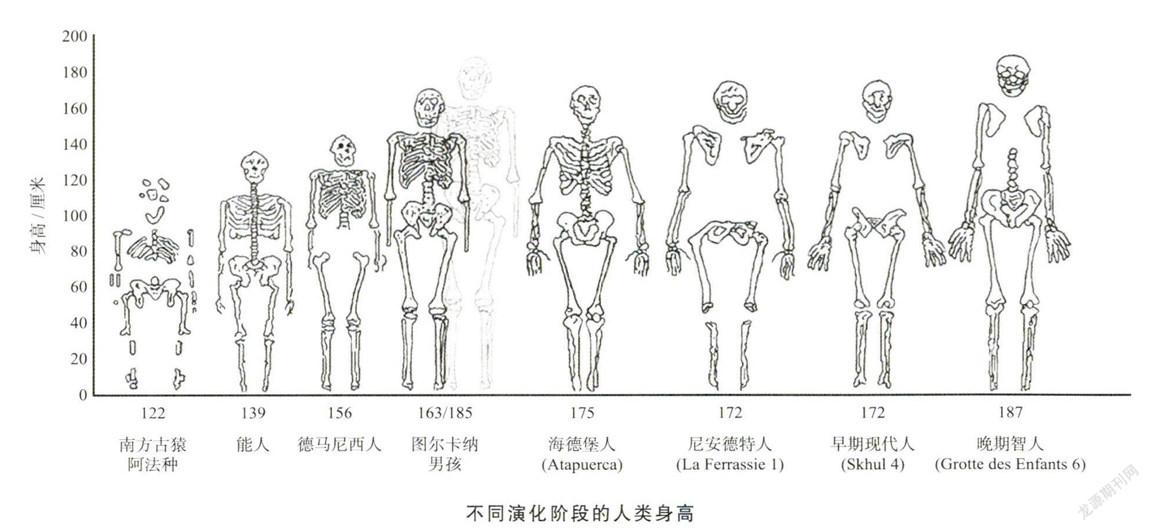

从距今约176万年开始,阿舍利技术出现了。古人类开始习惯性地从巨型石核(长度大于25厘米,宽度大于20厘米),上剥取大石片(长度或宽度大于10厘米)。剥取这么大尺寸的石片,对肌肉力量及双手灵活度的要求非常高,当时的古人类想必是非常强壮和灵巧的,这一点在古人类化石,上得到了证明。生活在200万年前的能人(奥杜威技术的创造者)的平均身高约1.3米,与距今300万年左右的南方古猿相近。而发现于肯尼亚图尔卡纳湖畔的距今约160万年前的“图尔卡纳男孩”(Turkana Boy)的身高已经达到1.54米,并且这个“大男孩”死时只有8岁,如果长大成人,他的身高可达1.63米(另有认为1.85米)。可以看出,人类身高在距今200万-160万年之间,经历了快速的增长期,完成了向现代人身体比例的转变。此后,人类身高就不再有大的变化了。古人类身高的显著增长期与剥取大石片能力(阿舍利技术的第一个核心要素)的出现时间非常吻合,两者之间可能存在密切的联系。

随着时间推移,古人类发明出多种石核剥片方法来获取大石片,其中一些已经具备明显的预制石核特点(通常认为在距今20万年以后的旧石器时代中期才开始出现和流行的一种石核技术)。目前,科学家已经证实南非北开普省瓦尔河流域发现的西维多利亚(Victoria West)石核是世界上已知最早的预制石核,年代距今约100万年3]。这一发现表明,此时的古人类已具有较为复杂的计划性与预见性。为了获取某种预期形态的大石片,打制者需要事先对石核进行修整。修整的技术与流程非常系统化和标准化,石核所呈现出来的形态(龟背状)也趋于一致。在此基础上,打制者能顺利剥取下符合预期的大石片。

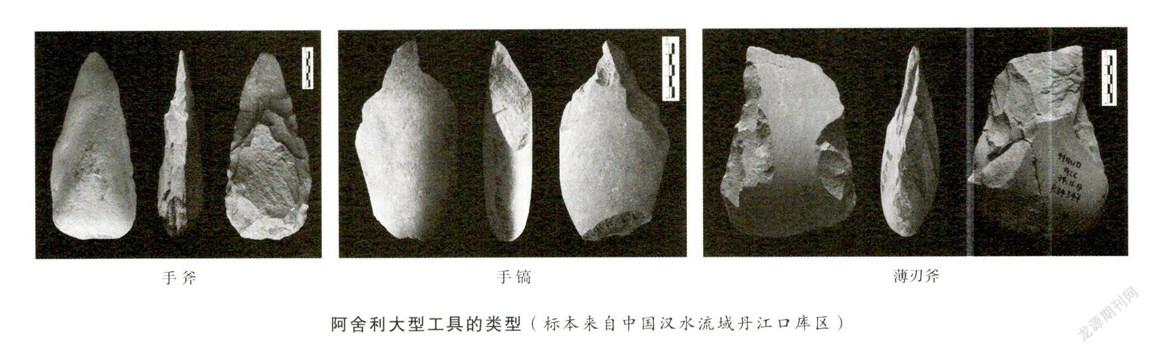

当然,仅仅能够剥取大石片还算不上真正意义上的革命。阿舍利技术的另一核心要素就是能够对这些大石片进行有目的的加工,修理出具备一定形制的大型工具。这是人类历史,上首次出现的形制稳定的工具,不仅是技术的质变,同时也暗示了人类思维和认知能力的飞跃,因此,具有里程碑式意义。

依据大型工具加工技术和最终形态的不同,可以将这些石器划分为不同的类型:两侧具有锋利刃缘的手斧,具有三棱形尖部的手镐,远端为宽的横向或斜向刃缘的薄刃斧等。手斧、手镐和薄刃斧等是阿舍利技术中常见的工具组合,同时也是后续人类历史中形形色色工具的鼻祖。这些大型工具很可能兼具切割、砍伐、挖掘,以及用来加工木质工具等多种功能,它们也经常被冠以旧石器时代“瑞士军刀”的称号。手握这把“军刀”,史前人类终于可以任性一回,来一场说走就走的旅行。

阿舍利技术与史前人类迁徙

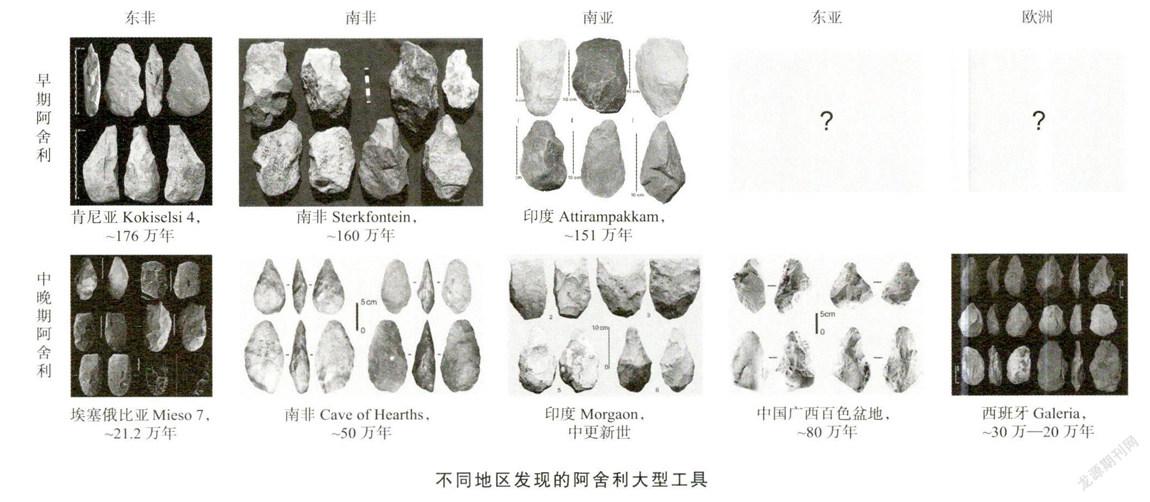

阿舍利技术距今约176万年,起源于东非,代表性遗址有肯尼亚图尔卡纳湖以西的科基赛雷(Kokiselei4)遗址和埃塞俄比亚孔索(Konso)遗址4。南非阿舍利技术出现的时间稍晚于东非地区,其中斯泰克方丹(Sterkfontein)和斯瓦特科兰斯(Swartkrans)遗址中发现的阿舍利技术分别距今约160万年和150万年。

非洲以外最早的阿舍利技术发现于西亚以色列和南亚印度,它们在时间,上晚于非洲。其中,以色列乌比迪亚(Ubeidiya)遗址的年代距今约140万年,印度阿提帕马卡姆(Attirampakkam)遗址的年代距今约151万年。目前,东亚、东南亚以及整个欧洲地区,尚没有发现确凿的100万年前的阿舍利技术。因此,大多数学者认为,以色列和印度的发现代表了拥有阿舍利技术的人群第一次走出非洲[5,他们向东最远扩散到印度半岛。由于在非洲以外发现的100万年前的阿舍利遗址数量稀少,目前仅在西亚和南亚有所发现,推测这次迁徙的人群规模并不大。

阿舍利人群的第二次迁徙浪潮发生于距今80万年左右。以色列盖谢尔贝诺特亚科夫(Gesher Benot Ya’aqov)遗址多年来的综合研究表明,该遗址阿舍利技术表现出更为进步的特点,并且生活于此的古人類已能控制性地用火。这些特点在同期的非洲遗址中已广泛出现。因此,学者们普遍认为盖谢尔贝诺特亚科夫遗址代表着阿舍利人群第二次走出非洲,并且可能是此次迁徙到达的第一站。由于具备更为进步的技术,此次迁徙更为成功,涉及人群规模也更大。比如,在欧洲,大约从距今60万年开始,出现数量较多的阿舍利遗址。在亚洲,从距今约80万年开始,无论西亚的阿拉伯半岛、南亚印度半岛,还是东南亚半岛和东亚大陆,均有阿舍利遗址的分布。

中更新世末期距今约30万年)是阿舍利技术发展的式微期,具有向旧石器时代中期过渡性质的石器技术开始出现,距今20万年左右开始进人旧石器时代中期阶段。在非洲,距今30万年左右开始出现福尔史密斯技术(Fauresmith)和桑戈技术(Sangoan),它们的特点是阿舍利技术成分与旧石器时代中期的预制技术成分共存。在欧亚大陆,阿舍利技术向旧石器时代中期技术转变的过程和机制尚有争议,存在本土起源说和非洲起源说两种不同的观点。

阿舍利技术与古人类

认知演化阿舍利技术可细分为4个阶段:早期阿舍利(距今176万-100万年)、中期阿舍利(距今100万-60万年)、晚期阿舍利(距今60万-30万年)和终期阿舍利(距今30万-20万年)。在整个发展过程中,石核剥片技术更加复杂多样,精致加工工具的比例更高,工具形态规整性更强。

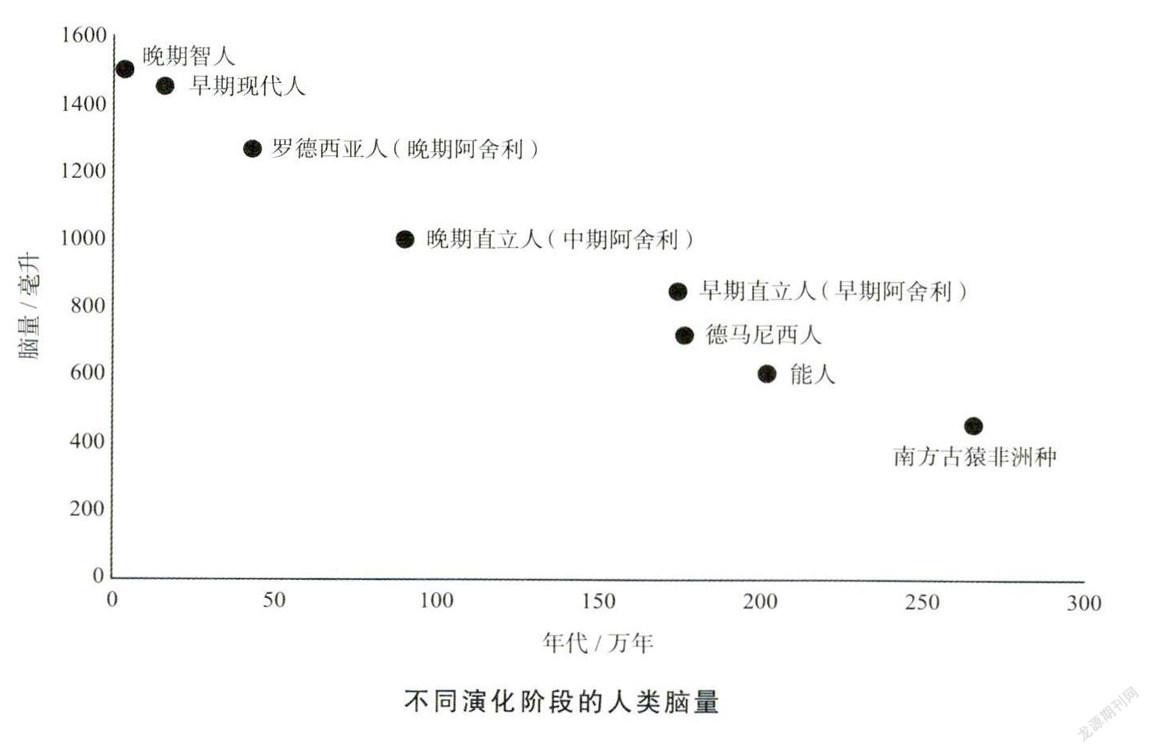

巧合的是,阿舍利技术的发展阶段与古人类体质演化的阶段性基本对应。古人类学研究表明,人类在距今170万-20万年间大致经历了4个演化阶段,每一阶段都伴随着脑量的增加。这4个阶段分别是:早期直立人(距今170万-100万年,脑量约900毫升)、晚期直立人(距今100万-60万年,脑量约1000毫升)、罗德西亚人(欧洲称海德堡人,距今60万-30万年,脑量1200-1300毫升)、早期现代人(距今30万-10万年,脑量约1400毫升)。可以看出,阿舍利技术的发展与古人类脑量增加之间有着显著的正相关性。相关研究表明,大脑前额叶皮层与人类的许多高级认知功能密切相关,比如工作记忆、行为决策、合作和计划性等。大脑脑量增加可以促进前额叶皮层面积的增加,进而提高人类认知能力。因此,阿舍利技术的不断进步与古人类认知能力提高也有着直接关系。

除上述相关性研究之外,对阿舍利技术的深,人研究,有助于我们认识更多有关人类认知演化的细节。

最早的猎人与社会结构复杂化

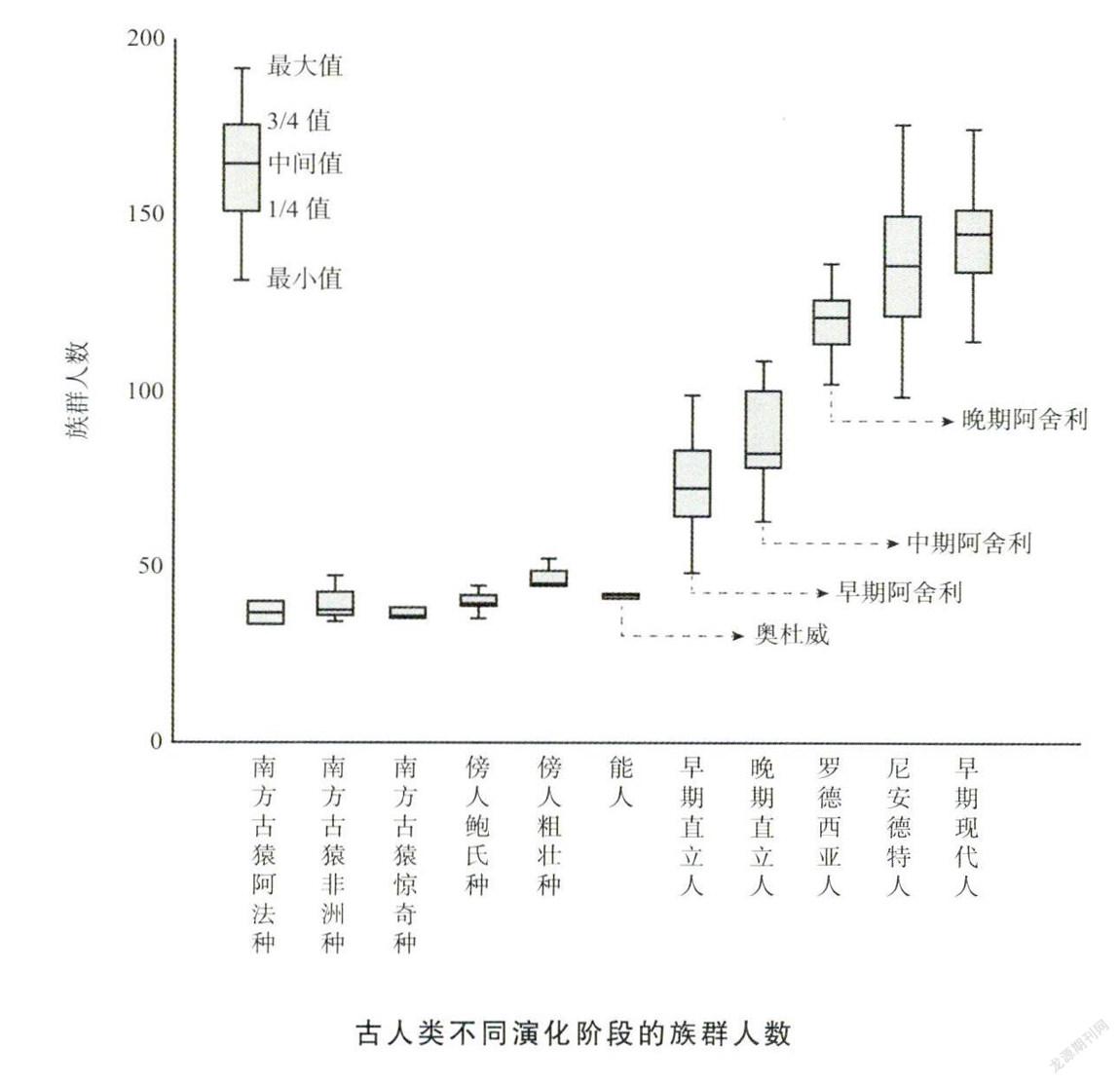

大多数学者认为,奥杜威阶段的人类主要以食腐为生(即捡拾其他食肉类动物吃剩的尸体),并不具备主动狩猎的能力。这时期的人类仅需要使用小型的锋利石片,就可以满足对食物资源的获取。而手斧等大型工具的出现,第一次满足了人类主动狩猎小型食草类动物的需要,同时大大提高了动物肢解效率。从被动食腐转变为主动狩猎,需要加强社会成员之间的沟通和协作能力,以及增加族群人数。例如,相关研究显示,能人阶段的族群人数小于50人,到直立人阶段,族群人数增加到50~100人,而到了罗德西亚人(或海德堡人)阶段,族群规模壮大到100~150人,已经处于早期现代人族群人数的范围下限。

抽象概念的产生

阿舍利技术阶段,人类历史上首次出现了具备稳定形态的工具。另外,作为一套完整工具组合,手斧、手镐和薄刃斧等工具在类型上的分化已经非常明显。据此断定,史前石器匠人在制作工具之前,脑海中已经存在某些特定的概念版型(conceptplate)。这些概念版型可以看作人类抽象思维存在的最早、最直接的证据。

不同工具类型对应不同概念版型,这些概念版型需要通过教育、学习被石器制作者习得。这一过程中,语言很可能发挥了重要作用。语言本身作为符号学的一部分,具有符号性,它可以有效地将不同工具类型以符号的形式表示出来。每一种符号本身并不代表某一类工具,但是这个符号所携带的意义是与某类工具相对应的。阿舍利技术阶段,人类或许已经初步建立起符号与实物之间的联系,并且发展出具有一定復杂程度的语言。

此外,人类对称概念的产生也可追溯到阿舍利阶段。比如,晚期阿舍利遗址中发现的一些手斧标本,其两侧与两面的对称程度很高。这类标本不仅具有实用性,也可能蕴含了早期人类对美的追求。

计划性和预见性

从石器动态生命史的角度看,制作一件阿舍利大型工具,需要首先寻找尺寸和形态合适的原料(长和宽通常在20厘米以上),然后从原料上成功剥取下大石片,最后对大石片进行加工与修理,制作出符合预想形态的工具。这一过程,涉及多个前后相关的行为决策,任何一个环节出现问题,都可能导致制作工具的失败。因此,打制者在前一环节就需要考虑和预见到后一个环节可能出现的各种情况。有学者进行过系统的手斧模拟打制实验,结果表明,对于一个没有石器打制经验的初学者来说,至少需要花费3个月时间,才能制作出类似于西欧史前人类使用过的手斧。

复杂认知能力作为人类独有的特性,它为人类的想象力插上了翅膀,也为源源不竭的创造力提供了源泉。思维之花这一世界上最美丽的花朵,虽然无形,但却悄然绽放在了冰冷的石头。上,这是岁月留给我们的礼物。对于致力于探讨人类语言、认知能力的起源,追寻人类智能本质的研究者而言,如何将认知科学与石器技术研究有效地结合起来,是一个全新的课题和挑战,但其前景无疑是光明的。

[本文相关研究受中国科学院战略性先导科技专项(XDB26000000,XDA19050102)和中国科学院百人计划资助。]

[1] Semaw S, Renne P, HarrisJ W K, et al. 2.5-million-year- old stone tools from Gona, Ethiopia. Nature, 1997, 385: 333-336.

[2] Graves R R, Lupo A C, McCarthy R C, et al. Just how strapping wasKNM-WT 15000? J Hum Evol, 2010, 59: 542-554.

[3] Li H, Kuman K, Lotter M, et al. The Victoria West: earliest prepared core technology in the Acheulean at Canteen Kopje and implications forthe cognitive evolution of early hominids. Royal Society Open Science,2017, 4: 170288. doi.org/ 10.1098/rsos.1 70288.

[4] Lepre C J, Roche H, Kent D V, et al. An earlier origin for the Acheulian. Nature, 2011, 477: 82-85.

[5] Dennell R. An earlier Acheulian arrival in South Asia. Science, 2011,331: 1532-1533.

[6] Goren-Inbar N, Feibel C S, Verosub K L, et al. Pleistocene milestones on the Out-of-Africa corridor at Gesher Benot Ya’aqov, Israel.Science, 2000, 289: 944-947.

[7] Hou Y M, Potts R, Yuan B Y, et al. Mid-Pleistocene Acheulean-like stone technology of the Bose Basin, South China. Science, 2000, 287:1622-1626.

[8] Kuman K. The Acheulean industrial complex//Smith C, eds. Encyclopedia of Global Archaeology. New York: Springer, 2014, 7-18.

[9] Gamble C, Gowlett J, Dunbar R. The social brain and the shape of the Palacolithic. Cambridge Archacological Journal, 2011, 21(1): 115-135.

[10] Mithen S. Handaxes: the first aesthetic artefacts//Voland E, Grammer K,eds. Evolutionary Aesthetics. Berlin: Springer, 2003, 261-275.

關键词:旧石器 更新世 阿舍利 手斧 认知演化