中国黄士高原.最早的古人类活动记录

朱照宇 黄慰文 吴翼 邱世藩 饶志国 罗宾·登内尔

中国北方黄土高原被厚厚的黄土层覆盖着,黄土层里埋藏着我们人类先祖的活动遗迹。陕西蓝田距今163万年的古人类化石和212万年的旧石器记录了黄土高原最古老的人类活动历史,拓展了黄土序列与古人类演化序列重大科学研究的新方向。

黄河流域通常被称为我们中华民族文明的摇篮,黄河水之黄色主要是由于流经黄土高原所携带的黄土所致。黄土由非常细小(通常只有几十微米)的松散颗粒物质组成,它们厚厚地覆盖于浩瀚无垠的黄土高原,分布在山地、丘陵、山坡、河谷,无所不在。100多年的研究表明,这种覆盖于黄土高原任何地形上的黄土是一种风成沉积物。西风和西北风从西面、西北面和北面的戈壁一沙漠地区,将细粒的沙子和粉尘吹到高空,向东、向南方向搬运,由于重力作用和山脉的阻挡作用,这些沙尘沉降在黄土高原,一部分越过山脉沉降在华北平原和长江中下游地区。现代沙尘暴就是这种历史的见证。

黄土高原的黄土厚度巨大,由几十米到几百米不等,它们是在第四纪时期堆积而成的。“第四纪”是地质历史的最新一页,其年代跨度从距今约260万年前直至今天,也称为“人类纪”,即有人类诞生以来的地质时期。因此,第四纪科学实质上包含了多种学科的交叉,包括地层学、地貌学、沉积学、岩石学、矿物学.地球化学、地球物理学、古气候学、新构造学、古生物学和古人类学等。拥有巨厚黄土层的中国黄土高原,正是研究第四纪科学和古人类学的天然试验场。在黄土高原不同地区的黄土地层中曾经发现过不少古人类活动的遗迹,例如山西的西侯度、丁村,河南的三门峡,陕西的大荔、蓝田等地。在1980年代以前,黄土地层只划分为三个大的层位,包括早更新世午城黄土、中更新世离石黄土和晚更新世马兰黄土,因此,古人类遗迹记录只能有大致的时代;而1980年代以后,黄土地层逐步被细分为33个层位并标定出详细的年代,这就为精细鉴别古人类活动记录的年龄奠定了基础。

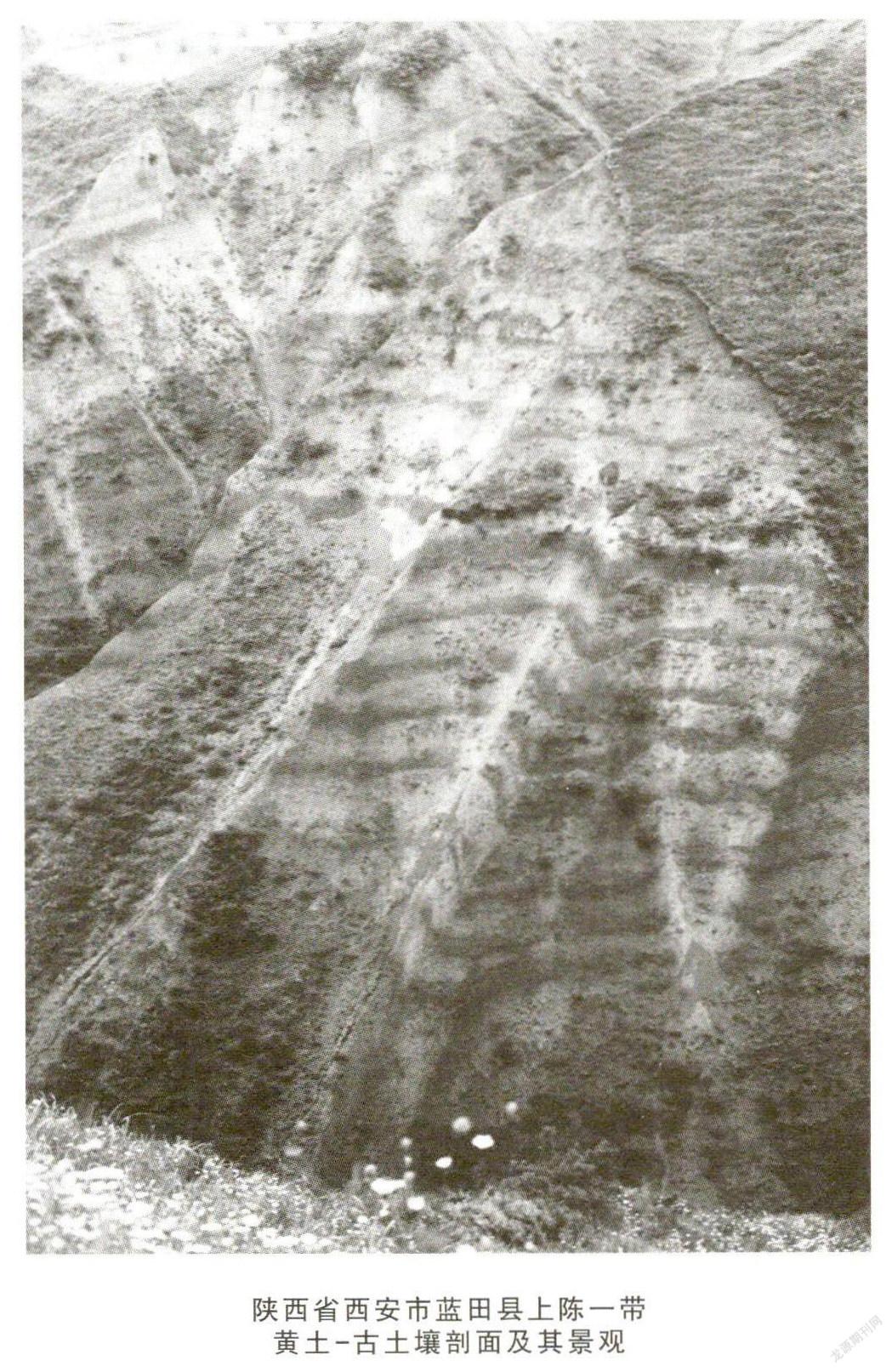

中国黄土高原的黄土-古土壤序列

到过黄土高原的人总会发现,厚厚的黄土层并不是从上到下连续一片,中间有很多褐红色的条带,有的地方褐红色条带与黄色土层会组成一幅斑马状的红黄相间图案。这些褐红色条带是一种地质时期形成的土壤,称为“古土壤”或者“埋藏土壤”。经过数十年的系统研究发现,在第四纪地质历史时期,古气候曾经发生过几十次冷暖交替的变化;在气候寒冷干燥时期(称为“冰期”),从戈壁一沙漠地区由风力带来的黄土颗粒较粗、沉降速率较快、堆积厚度较大,在黄土高原沉淀了厚层的黄色粉尘;而在气候转为相对温暖潮湿的时期(称为“间冰期”),黄土沉淀得很薄,同时由于气候暖湿和生物活动加强,黄土层演化为土壤,氧化铁的增多使得土壤变为褐红色。当又一次冰期到来时,厚层的黄色粉尘覆盖在之前的土壤上,就这样周而复始,黄色黄土与褐红色土壤形成了红黄相间的壮观图像。也就是说,黄土与古土壤组成的地质剖面,记录了第四纪气候冷暖变化的过程和规律,这种剖面称为“黄土-古土壤序列”。通过系统研究,中国黄土高原的黄土-古土壤序列记录的冷暖旋回,完全可以与深海海底沉积物中微体古生物有孔虫壳体氧同位素所记录的全球气候变化的规律对比,这就建立了全球第四纪时期的冰期一间冰期气候演化旋回的海陆对比框架。

那么,大约260万年的黄土-古土壤序列的年代是怎么确定的呢?

几十年来中外学者在黄土高原不同的地质.地貌、气候带寻找了大量的基本完整的黄土剖面,对它们进行不同的年代测定方法的实验,最后证明古地磁定年法是最合理、最理想和最准确的测年方法。古地磁定年法是通过对地质历史时期的地磁场在古沉积物中的磁极性进行测量,从而测定古沉积物年龄的方法。

地球就像一个大磁铁,一个北极,一个南极,地球磁场在过去各地质时代往往会有反转,即在地球南北地理方向不变的情况下,地磁极的南极会变成北极(正极性),而北极会变成南极(反极性)这些反转会记录在全球各地当时的古沉积物或者古岩石中。科学家对全球各地的古沉积物和古岩石的地球磁场的反转进行了系统研究,然后通过同位素年代学测定这些反转的确切年代,编制出全球统一的古地磁年代表。后来者在全球不同地方测量沉积物或岩石的磁极性,对照标准的古地磁年代表,就可以确定该地沉积物或者岩石的具体年代。

对完整的黄土沉积剖面,学者们测定了两个主要的古地磁倒转时期,即布容(Brunhes)正向极性时(距今78万年至今,地磁北极与地理北极一致)和松山(Matuyama)反向极性时(距今258万-78万年,地磁南极与地理北极一致);同时,在松山期中发现了几個关键的正极性时段,其中包括加拉米诺(Jaramillo)正极性亚时(距今107万-99万年)、考伯山(Cobb Mountain)正极性漂移(距今约120万年)、吉尔萨(Gilsa)正极性漂移(平均年龄距今约162万年)、奥杜威(Olduvai)正极性亚时(距今195万-178万年)、留尼旺(Reunion)正极性漂移(距今215万-213万年)等;黄土的底界约在松山反极性时与高斯(Guss)正极性时界线附近,年代距今260万一258万年,这也是目前多数学者认可的第四纪的底界。

典型完整的黄土剖面从上(年代最新)到下(年代最老)被标定为33层不同的地层单元(组合土层):“S”表示古土壤(soil),“L”表示黄土(loess),其中包括S0/L1、S1/L2、S2//L3……S31/L32和S32/L33。其中有几个特征明显、层位稳定、各处都可对比的地层单元:主要有S5(颜色最红的古土壤,多数情况下由2层或者3层密集的古土壤夹黄土组合,代表古气候最为暖湿),L9(颗粒较粗、厚度最大、颜色偏浅黄的黄土,代表古气候更为干冷),L15(颗粒最粗、厚度较大、颜色偏白色的黄土,代表古气候最为干冷),L24-L25(颗粒较粗、厚度较大.颜色偏浅黄的黄土,常含有钙质结核层,代表古气候较为干冷)。这些标志层所记录的古地磁极性及其与各古地磁倒转层的关系基本是固定的:S5位于布容正向极性时的中部偏下位置;L9位于布容正向极性时与松山反向极性时界限之下,并位于加拉米诺正极性亚时之上;L15位于松山反向极性时上部、加拉米诺正极性亚时之下,且考伯山正极性漂移位于其顶部;L24-L25位于松山反向极性时中部、吉尔萨正极性漂移之下,且奥杜威正极性亚时位于其底部。

如此,中国黄土高原的黄土-古土壤序列的土壤地层和地质年代框架就建立起来了。

黄土高原东南部的古人类活动记录

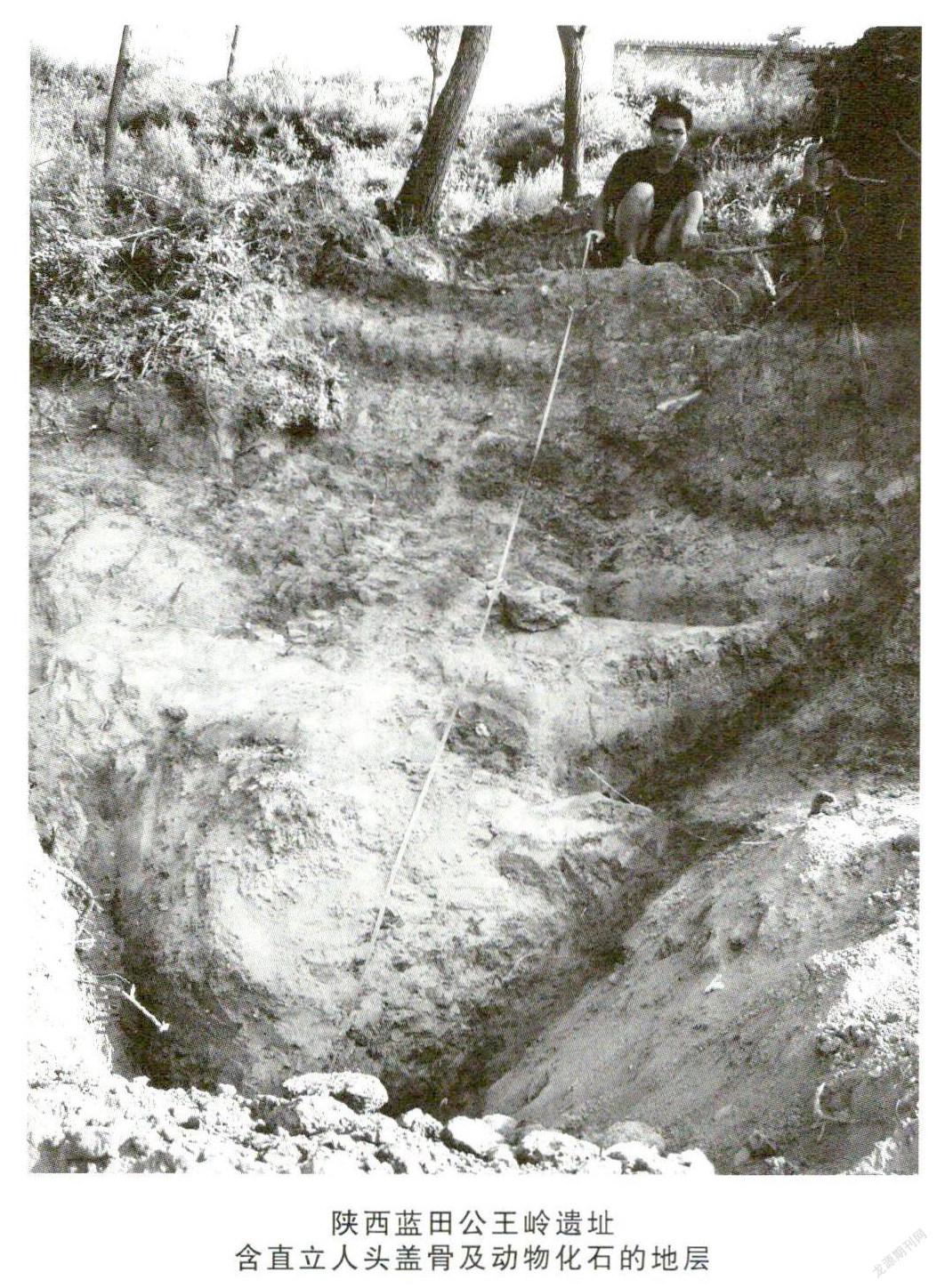

1960年代,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所主持、11个科研单位参加,在黄土高原南部的陕西省西安市蓝田县及其邻区开展了大规模的新生代地层和古生物综合考察。这次考察取得了大量令人惊喜的成果,除了建立了蓝田及其邻区晚新生代地层序列和找到了大量古生物化石外,最重要的是发现了两处古人类化石地点:陈家窝(猿人下颌骨)和公王岭(猿人头盖骨)(现在统称“直立人”)。此外,还发现了多处旧石器地点。这在当时也是震惊中外的,因为这是我国学者独立自主发现的一处东北亚最古老的古人类头骨化石。

由于当时(1964年)详细的黄土-古土壤地层序列尚未建立起来,定年技术也有限,因此,只是根据不同黄土层的相对新老关系、古生物化石的组合,以及人类化石的特征,将公王岭头盖骨的地质时代定为第四纪中更新世早期,或者早更新世晚期,比北京周口店猿人时代要更早些,但与印度尼西亚的爪哇人时代相近;而陈家窝下颌骨与北京周口店猿人年代相当,或者稍早一点。对于旧石器地点的地质时代没有深入研究,只有关于其归属于中更新世和晚更新世的描述。

1970年代后期,马醒华和程国良等首次使用古地磁方法对蓝田两处猿人遗址的黄土地层进行了定年,首次给出距今100万一50万年的年代数据。1980年代中后期,在以刘东生为首的研究团队初步建立了黄土高原典型的洛川黄土-古土壤序列,并给出具体年代框架的背景下,安芷生等首次使用新的古地磁测年技术与黄土-古土壤标准剖面对比的方法,确定陈家窝遗址为距今65万年、公王岭遗址为距今115万年的新年龄,并认为含有猿人头盖骨的公王岭化石层位于黄土-古土壤序列的第15层粉砂质黄土(L15)这一标志层中61。此后,尽管全球古地磁标准年代表有所修正(如第四纪几个主要倒转界限推前了10万年左右),但学术界基本上以公王岭猿人化石层赋存于LI5粉砂质黄土层中这一认识,来开展其他相关研究的。实际,上,从那时起,对蓝田猿人遗址和旧石器的实地调查和研究就基本停滞了,许多国家级和部委级的重大科技计划项目也没涉及蓝田地区的黄土与古人类研究内容。

笔者之一朱照宇1985-1988年攻读博士期間,实地调查了蓝田陈家窝和公王岭黄土剖面,意识到公王岭化石层不像赋存于L15黄土层中,而应该是在L15之下7。作为1964年公王岭猿人头盖骨现场发现和发掘小组的小组长,笔者之一黄慰文也认为公王岭化石层应该是在古土壤中,与印尼爪哇人年代相近,距今约180万年18](当时爪哇人定年为距今180万年,后来修正为距今160万-150万年)。21世纪初,偶然的机会使兴趣相同的不曾相识的学者碰撞出火花,自发组建了一个重新关注蓝田地区黄土与古人类研究的团队。

蓝田公王岭猿人遗址重新定年

公王岭遗址位于秦岭山脉北麓、我国温带气候带和黄土高原的南部,遗址北面是渭河的支流灞河,再向北为横岭黄土塬。在遗址地点,与公王岭直立人头盖骨化石一起埋藏的很多古动物化石,其显示的古动物群面貌十分特殊,其中含有不少活动于南方湿热气候条件下的动物,如大熊猫.东方剑齿象、巨貘、中国爪兽、毛冠鹿和苏门羚等。这种现象与地处秦岭北侧的公王岭现代温带气候带完全不相符。再者,前人的研究结果认为,化石层是在L15粉砂质黄土层之中,而LI5是一个标志层,其代表了第四纪时期黄土高原古气候最为干冷的时期,这又与古动物群的特征有矛盾。因此,研究团队从2001年开始,对公王岭进行了深人系统的调查研究。

我们在公王岭原始化石点,以及旁侧约20多米新发现的化石层测量了一个主要黄土剖面,在其附近沟谷中测量了一个非常完整的黄土剖面,同时从化石点南面的秦岭山脉到化石点,再到灞河北岸的黄土塬测量了十多个剖面。在剖面上采集了数千组样品,对样品进行化学成分和矿物成分分析、沉积物粒度(颗粒大小及其组合特征)分析、岩石磁学分析(沉积物的各种磁性分析),尤其是进行了高分辨率(高密度)古地磁年代测量。前人的古地磁测量点距离多是几十厘米到几米,而我们的测量点距离是3厘米至10厘米,这就不会漏掉一个短暂的古地磁漂移事件。

研究在四个方面获得了新的认识:第一,在L15之下存在一个侵蚀面,化石层不是位于L15层位之中,而是位于这个侵蚀面之下,两者之间缺失了6至7层黄土-古土壤组合地层;第二,在公王岭北面的贾村地点拥有完整的黄土剖面,贾村剖面是唯一与公王岭剖面拥有相同南方古动物组合的剖面,其化石层是S22-S23古土壤层;第三,在公王岭剖面和贾村剖面均首次检测到可对比的三个重要古地磁转换层;第四,公王岭化石层正好位于古地磁吉尔萨正极性漂移(平均年龄距今162万年)之下,因此,公王岭直立人头盖骨化石应该位于代表气候较为温暖湿润的古土壤S22-S23之中,年代距今约163万年;这就与原始发掘的地层结构、古生物特征、古气候条件、头盖骨测量特征,以及年代学的规律基本符合了。

蓝田上陈地点最新发现

由于发现了公王岭遗址存在侵蚀面和地层缺失,我们深切感到必须寻找蓝田古人类活动记录的“缺环',笔者之一黄慰文明确提出寻找古人类活动遗迹的两大证据:古人类化石、古人类制造和使用的工具石器。于是,大家开始同时寻找连续黄土剖面和原地埋藏的石器。2004年我们在公王岭遗址:附近独立发现了第一件石器。2007年,在调查贾村剖面的同时,我们隐隐约约看到远处有一个出露较好的剖面,第二天就直奔那个山沟。野外调查记录本上记载着那一天是2007年7月18日,我们发现了一个新的出露良好.地层发育连续的黄土-古土壤剖面,这就是蓝田上陈剖面。

正当大家兴奋地在剖面上观察之际,笔者之一饶志国一眼看见一块石头出露在第22层古土壤(S22)中一这就是上陈剖面的第一件埋藏于原生地层中的石器。要知道,S22的年代是距今157万一154万年!这在前人的研究中是从来没有被发现或报道过的!这一年龄也基本接近于我们对公王岭遗址重新定年的年龄(距今163万年)。惊喜的发现让大家在陡峭的剖面上不停地寻找,真的又发现了更多的石器,它们埋藏在不同的层位中。这一发现促使我们以上陈地点为中心,进行了十多年的详细地质调查、年龄测定和石器找寻。同样,我们使用与研究公王岭遗址相同的多学科交叉技术,测量了十多个黄土剖面,测试分析了数千组数据,得出以下几方面新认识。

第一,新发现的蓝田上陈剖面是从第5层黄土(L5)至第28层黄土(L28)的没有任何间断和缺失的连续黄土-古土壤剖面,其年代距今215万-45万年。

第二,在剖面的第四纪早更新世时期的S15古土壤至L28黄土的地层中(距今212万年一126万年),发现有17个层位含有数量不等的旧石器;最老石器位于古地磁留尼旺正极性漂移之上约70厘米处,因此其年代距今212万年。

第三,上述层位中含有96件旧石器,包括石核、石片、刮削器、钻孔器、尖状器、石锤等,某些层位伴随有哺乳动物化石残骸;石器多数分布于代表温暖湿润古气候的古土壤层中(共11层古土壤),少量分布于代表寒冷干燥古气候的黄土层中(共6个黄土层)。

第四,蓝田上陈地带古人类活动在早更新世的距今212万年-126万年约86万年间反复出现,且多发生于古土壤形成时期,这对于古人类生存环境的重塑具有重要指示意义。

改写早期古人类历史纪录

经过研究团队将近18年反复不断、一丝不苟、艰苦卓绝的野外调查和科学研究,在2014年蓝田公王岭遗址发现50周年之际,公王岭直立人头盖骨重新定年为163万年的最新研究成果在线发表于《人类演化杂志》(Journal of Human Evolution)(91蓝田上陈新的黄土剖面和旧石器地点及其最古老的212万年的旧石器研究成果于2018年7月发表于《自然》(Nature)周刊[101。

当前,国际古人类学的主流观点是“人类走出非洲”,迄今所知,非洲最早的旧石器年代距今330万年,最古老的古人类化石距今280万年;较为认可的非洲以外最早的古人类遗迹地点是西亚的格鲁吉亚共和国的德马尼西遗址,其直立人头盖骨年代距今178万年,旧石器年代为185万年。我们将公王岭直立人头盖骨的年代从原来认为的距今115万年重新定年,推前至距今163万年,使其成为迄今所知东亚最古老、非洲以外年龄第二古老的古人类头盖骨化石;而我们新发现并定年距今212万年的藍田上陈旧石器比德马尼西的还早27万年。蓝田上陈是非洲以外最古老的旧石器地点之一,刷新了早期古人类在非洲以外大陆分布的纪录。这些研究成果将使科学家重新考虑早期古人类起源和演化的重大科学问题,世界罕见的连续黄土剖面含有近20层旧石器的发现,也将为已处于世界领先地位的中国黄土研究拓展出一个新的研究方向——黄土-古土壤序列与古人类演化序列的相互关联研究。

国际著名地质一地球物理学家罗伯茨(A.P.Roberts)教授评论道:“这项轰动性工作确立了非洲以外已知的最古老的与古人类相关的遗址的年龄及气候环境背景,对于我们理解人类进化和地球上的人类有着巨大的影响,这不仅是中国科学的重大成果,也是2018年全球科学的一大亮点。”

据一些重要国际学术期刊采访有关科学家的评论报道,他们认为,蓝田上陈的新发现表明它是非洲之外已知最老的古人类遗址,而不是德玛尼西遗址;非洲之外最老石器的发现改写了人类历史,动摇了“人类走出非洲”的观点;新的年代研究结果表明,早在210多万年前人类就已经能适应一系列环境条件了;上陈的古人类很可能是更古老的一种人类,例如能人;上陈的发现必然会激励其他研究者去寻找更多的200多万年前生活在欧亚大陆的早期人类证据;一旦中国的研究者开始寻找证据,就像在非洲那样花那么多钱去进行研究的话,奇迹就会出现。

[1]刘东生,等.黄土与环境.北京:科学出版社,1985.

[2] Heller F, Liu T S. Magnetoswratigraphical dating of loess deposits inChina. Nature, 1982, 300, 431-433.

[3]丁仲礼,刘东生,刘秀铭,等.250万年以来的37个气候旋回.科学通报,1989,(19):1494-1496.

[4]吴汝康.陕西蓝田发现的猿人头骨化石。古脊椎动物与古人类,1966,10(1):1-16.

[5]张玉萍,黄万波,汤英俊,等.陕西蓝田地区新生界.北京:科学出版社,1978,1-64.

[6] AnZ S, Ho C K. New magnetostratigraphic dates of Lantian Homoerectus. Quaternary Research, 1989, 32, 213-221.

[7]朱照字。黄土高原及邻区新构造演化.中国科学院地质研究所博士论文,1988.

[8]刘东生,施雅风,王汝建,等.以气候变化为标志的中国第四纪地层对比表.第四纪研究,2000,20(2):108-127.

[9] Zhu Z Y, Dennell R, Huang W W, et al. New dating of the Homo erectus cranium from Lantian (Gongwangling), China. Journal of HumanEvolution, 2015, 78(1), 144-157.

[10] Zhu Z Y, Dennell R, Huang W W, et al. Hominin occupation of the Chinese Loess Plateau since about 2. I million years ago. Nature, 2018,559 (7715): 608-612.

关键词:直立人 旧石器 遗址 陕西蓝田 黄土高原