高校少数民族新生适应状况调查与研究

张小蓉 兰继万

[摘 要] 采用中国大学生适应量表(CCSAS)对某学院的600名2017级大学新生进行问卷调查,以研究该校少数民族新生的适应状况。结果表明:少数民族新生的大学适应状况总体上较好;少数民族女生在满意度维度上显著高于少数民族男生;来自城镇的少数民族新生在总体适应状况上显著高于来自农村的少数民族新生;非独生子女的少数民族新生在满意度维度上显著高于是独生子女的少数民族新生。

[关键词] 少数民族;大学生;学校适应

[中图分类号]G751[文献标志码]A

一、 问题提出

青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望,中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。习近平总书记在十九大报告中,明确指出,全党要关心和爱护青年,为他们实现人生出彩搭建舞台。因此,青年大学生的教育问题非常重要,而作为大学生群体中的特殊一员,少数民族大学生的培养问题,一直以来也都是党和国家非常重视的民族问题之一,出台了一系列重大的鼓励支持民族教育发展的政策举措,如举办“新疆、西藏内地班”、设立“民族班”、开展“民族预科教育”、对民族地区教育实施对口支援等等[1]85 。《中华人民共和国民族区域自治法》也明确规定,必须大量培养少数民族的各级干部、各种专业人才和技术工人。在民族教育政策的引导和鼓励下,高校招收少数民族学生的规模正在不断扩大。据国家统计局数据统计,全国少数民族在校大学生由1995年的13.6万人,到2016年增长到了206.8万人。然而,对少数民族学生而言,他们进入大学不只是脱离了从小生活的成长环境,改变了人际交往的对象,还意味着与更多不同文化个体近距离接触。这令他们面临更多的文化冲突、迁移的运力和生活适应方面的问题。本人作为一名高校专职辅导员,在学生工作中深刻认识到少数民族大学生在入学之后的适应困难。为了更合理更有针对性地做好少数民族学生工作,使少数民族大学生较快地适应大学生活,并为未来社会生活做好准备,本课题将以绵阳师范学院为例,对当前高校少数民族新生的适应状况进行调查和研究。

二、研究设计

本研究采用问卷调查法,并采用SPSS 20.0及时对数据进行统计和分析。

(一) 研究被试

本研究选取了绵阳师范学院的2017级新生进行测试,总计600人,其中汉族和少数民族新生各300人,最终回收578份有效问卷,有效率为94.5%。

(二) 研究工具

本课题采用方晓义、沃建中等编著的中国大学生适应量表(China College Student Adjustment Scale, CCSAS)[2]95 。该问卷经过严格的问卷编制程序编制而成,共60个题目,分为人际关系适应、学习适应、校园生活适应、择业适应、情绪适应、自我适应、满意度等7个分量表。其中前6个维度又分别包含2个二级维度,分别是这6个方面的现状和调节。让被试回答他们是否同意项目的内容与他们的实际情况相符,回答选项为1(不同意)~5(同意),采用5点记分。在统计分析时对反向题进行重新编码,被试分数越高,说明适应现状越好。7个维度的内部一致性系数分别是人际关系适应0.81、学习适应0.82、校园生活适应0.67、择业适应0.74、情绪适应0.74、自我适应0.72、满意度0.65,总量表为0.93,说明该量表具有较好的信度。该量表与大学生心理健康量表、生活质量量表、积极情绪和消极情绪量表、自我价值感量表之间的相关均达到非常显著的水平,与大学生总体适应自评量表,以及与教师评价量表之前在学习适应和满意度方面也达到了显著水平。

(三) 程序及数据处理

课题组于2017年11月开始问卷调查,11月底完成问卷的回收。问卷回收后运用SPSS 20.0及时对数据进行统计和分析。

三、研究结果

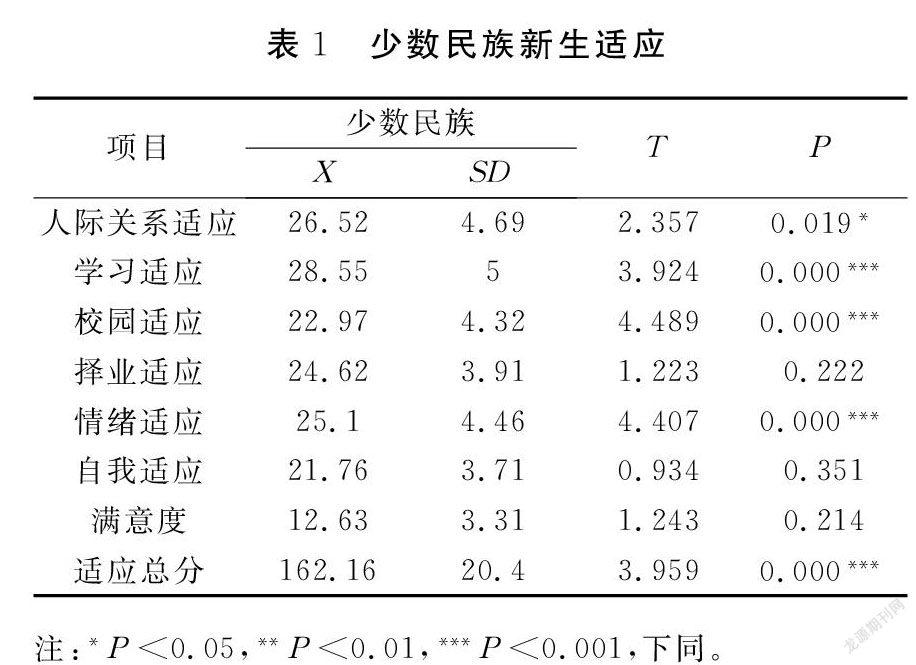

通过对少数民族新生适应状况的数据分析,发现少数民族新生适应总分较高(X=162.16),这说明其适应状况良好。但通过具体的分量表分析显示,少数民族新生在人际关系(X=27.42)、学习适应(X=30.17)、校园适应(X=24.5)、情绪适应(X=26.64)四个维度上均值较低,见表1。同时,课题组还针对不同性别、不同专业、不同生长地、是否为独生子女的少数民族新生的适应状况进行了数据分析,具體结果如下。

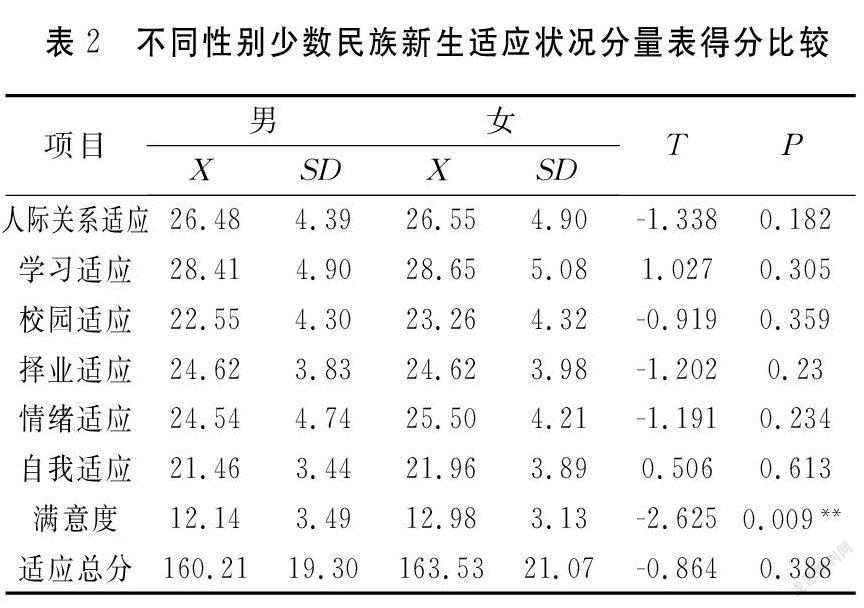

(一)不同性别少数民族新生适应状况的差异性检验

为考察性别对少数民族新生适应状况造成的具体影响,本课题对少数民族男女新生进行了适应状况各分量表的差异性检验,结果显示:不同性别的少数民族新生在人际关系、学习、校园、择业、情绪、自我各分量表上无显著差异,但两者在满意度维度上差异明显(T=-2.625,P=0.009<0.001),少数民族女生(X=12.98)在满意度维度上的平均分显著高于男生(X=12.14)。具体情况见表2。

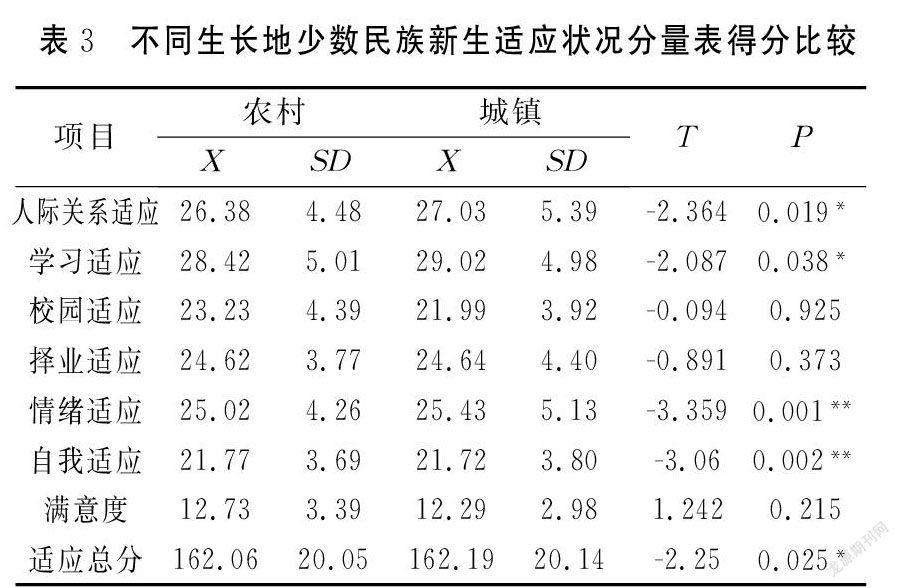

(二)不同生长地的少数民族新生适应状况的差异性检验

为考察生长地来自农村还是城镇对少数民族新生适应状况造成的具体影响,本课题对少数民族新生进行了适应状况各分量表的差异性检验,结果显示:来自城镇的少数民族新生与来自农村的少数民族新生在总体适应状况上差异显著(T=-2.25,P=0.025<0.05),且两者在人际关系适应(T=-2.364,P=0.019<0.05)、学习适应(T=-2.087,P=0.038<0.05)、情绪适应(T=-3.359,P=0.001<0.01)、自我适应(T=-3.06,P=0.002<0.01)各维度差异显著;来自城镇的少数民族新生在人际关系适应、学习适应、情绪适应维度上显著高于来自农村的少数民族,而来自农村的少数民族在自我适应维度上高于来自城镇的少数民族。具体情况见表3。

(三)是否为独生子女的少数民族新生适应状况的差异性检验

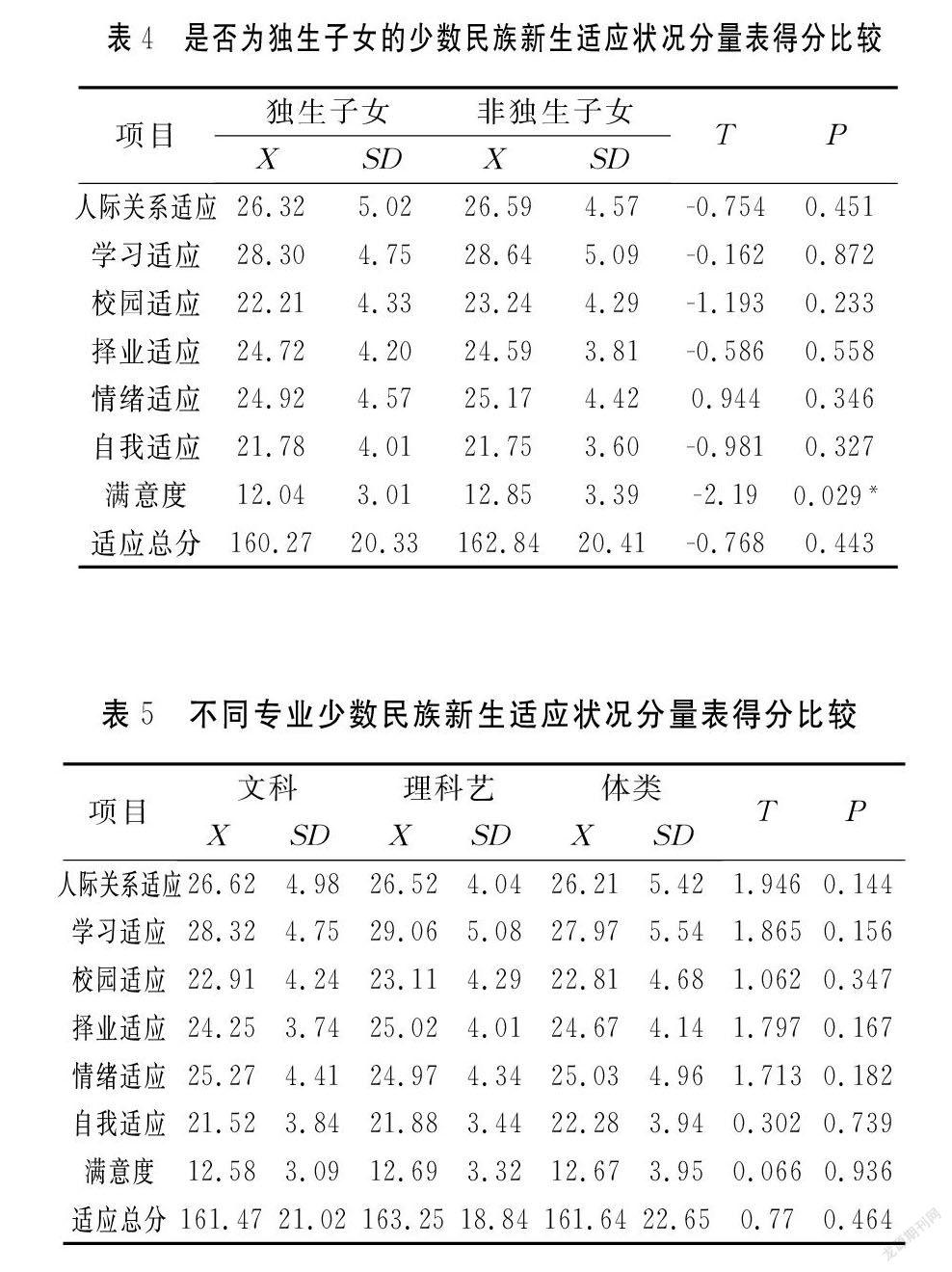

为考察是否是独生子女对少数民族新生适应状况的具体影响,本课题对独生子女和非独生子女少数民族新生进行了适应状况各分量表的差异性检验,结果显示:是否为独生子女不影响少数民族学生在人际关系、学习、校园、择业、情绪、自我适应各方面的适应情况,但两者在满意度维度上差异明显(T=-2.19,P=0.029<0.05),非独生子女的少数民族新生在满意度维度上平均分(X=12.85)显著高于是独生子女的少数民族新生(X=12.04)。具体情况见表4。

(四)不同专业少数民族新生适应状况的差异性检验

为考察专业对少数民族新生适应状况的具体影响,本课题对不同专业的少数民族进行了适应状况各分量表的差异性检验,结果显示:不同专业的少数民族新生在整体适应状况上以及各维度的适应状况上均无显著差异。具体情况见表5。

四、讨论

本研究是对绵阳师范学院的400名2016级新生进行的调查,调查结果显示,少数民族新生适应状况总体良好,同时,少数民族新生又由于性别、生长地、专业、是否为独生子女的不同而在适应状况上呈现出显著的差异。

(一)高校少数民族新生适应总体状况分析

近年来党和政府十分重视少数民族地方的经济发展、文化开放,以及少数民族学生的教育问题,这必然在一定程度上促使少数民族地方扩大、加深与汉族的交流和融合,从而使得少数民族学生在成长过程和教育过程中接收和学习了更多的汉族知识和文化,这就让他们在内地高校的适应困难得到很大的缓解,适应能力得到进一步提升。所以总体上来说,少数民族新生的适应状况还是比较好的。虽然少数民族新生的适应状况得到了极大改善,但是我们也应看到他们在适应高校生活中还存在的困难。对于少数民族学生而言,进入内地大学就意味着进入了一个与原生长地不一样的环境,不管在物质、语言还是文化、宗教、习惯等方面都会存在显著差异。从分量表看,少数民族学生在人际关系适应、学习适应、校园适应、情绪适应四个维度上均值较低。

通过对具体题目的分析发现,在人际关系适应维度上,少数民族新生主要在“很多人都找我和他们一起玩”、“我不知道怎么夸奖别人”、“遇到陌生人时,我不知道如何与他们交谈”这三个问题上态度较消极,这说明少数民族学生在人际交往过程中,沟通能力、表达能力等比较欠缺,相对难于融于大学校园的人际圈。这很大程度是由于语言方面的障碍,虽然少数民族学生早就开始学习汉语,但在与亲人、朋友交往的过程中仍主要使用少数民族语言。当进入一个完全汉语的环境,少数民族学生难免会感到交流的压力。在学习适应维度上,少数民族新生主要在“我平时常看与专业有关的书”、“我对现在的学习有很高的热情”、“我非常厌烦现在的学习”这三个问题上态度较消极,这说明少数民族学生对于专业学习有一定抵触心理,这可能是由于專业课程本身的难度造成的。少数民族地区经济文化发展的相对落后,教育资源的相对不足,使得少数民族学生的学习基础较弱,通过加分政策进行大学后学习更加吃力,进而影响学习信心。在校园适应维度上,少数民族新生主要在“我对现在的大学生活很满意”、“我喜欢学校的娱乐、休闲或锻炼场所”、“我觉得现在的宿舍很舒适”这三个问题上态度消极,这可能是由生活环境与习惯的差异造成的。在情绪适应维度上,少数民族新生主要在“我从不感到孤独”、“我很少感到紧张或焦虑”、“我不知道做什么事情能使自己高兴起来”、“不高兴时,我只会抱怨”这四个问题上态度消极,原因可能是,在大学里面,少数民族同学人数较少,这使得他们常会感到孤独,同时环境的陌生、学习的紧张等又会加深他们的焦虑。

(二)不同性别少数民族新生适应状况差异分析

对不同性别少数民族新生进行适应状况各分量表的差异性检验结果显示,少数民族男女生在总体适应状况上不存在显著差异,这与现有文献的研究结果一致。但是在满意度维度上,结果显示少数民族女生显著高于男生。从具体题目上看,少数民族男女新生在“我认为自己的优点多于缺点”这个问题上差异显著,少数民族女生在大学学习和生活中表现出了更多的自信。这可能与男女学生对自身要求的高低有关,男生对自己的要求更高,因此来到人才济济的大学,心理落差会更大。

(三)不同生长地的少数民族新生适应状况分析

对生长地来自农村还是城镇的少数民族新生适应状况进行差异性检验结果显示,来自城镇的少数民族新生在总体适应状况上显著高于来自农村的少数民族新生,且在人际关系适应、学习适应、情绪适应各维度上也显著高于来自农村的少数民族学生。而来自农村的少数民族在自我适应维度上高于来自城镇的少数民族。

这说明少数民族学生的生长地对其大学适应状况有显著影响,这可能是因为农村和城镇的生活环境、经济基础、文化基础等有着明显区别,尤其是来自农村的少数民族大学生,大都来自民族聚居区,汉族文化知识更加匮乏,而来自城镇的少数民族学生,在一个相对开放的环境下接触过较多汉族及其他文化,因此,当面对一个全新的大学环境时,适应状况会优于来自农村的少数民族学生。从分量表的具体题目来看,在人际关系适应维度上,不同生长地少数民族新生在“和别人发生冲突时,我不知道该怎么办”、“很多人都愿意和我交往”问题上差异显著。来自城镇的少数民族学生的人际交往能力更强,而来自农村的学生由于生长环境相对封闭,人际圈相对狭小,因此在与人交流上有一定难度。在学习适应维度上,不同生长地少数民族新生在“我非常厌烦现在的学习”问题上差异显著,这可能是由于来自农村的学生比来自城镇的学生学习基础差,因此感觉大学的学习更加困难,进而比较厌烦。在情绪适应维度上,不同生长地少数民族新生在“我从不感到孤独”、“不高兴时,我只会抱怨”问题上差异显著,这说明来自农村的学生远离家乡、远离亲人、面对不太适应的大学环境时情绪会比较负面。在自我适应维度上,不同生长地少数民族新生在“我总是去发现自己的优点并以此来鼓励自己”、“我总拿自己的短处和别人的长处比较”、“我不知道用什么办法让自己接纳自己”问题上差异显著,这可能是由于来自城镇的学生比来自农村的学生自身优越感要强一些,对自身的要求也高一些,所以来到大学和其他同学比较后心里落差比较大,失落感和自卑感会比较强一点。

(四)是否为独生子女的少数民族新生适应状况分析

对是否是独生子女的少数民族新生进行适应状况各分量表的差异性检验结果显示,非独生子女的少数民族新生在满意度维度上显著高于是独生子女的少数民族新生。在满意度维度上,独生子女与非独生子女主要在“我认为自己的优点多于缺点”、“我觉得自己的能力比别人强”问题上差异性显著。可见,非独生子女在大学适应上表现出了更多的自信。可能的原因是,独生子女生长环境在一定程度上比非独生子女优越,同时也在成长过程中享受到了家人更多的关怀,因此,当远离亲人远离家乡来到陌生环境时,优越感消失,落差感增强,从而对自身也产生了怀疑。

(五)不同专业少数民族新生适应状况分析

对不同专业少数民族新生适应状况进行的适应状况各分量表的差异性检验结果显示,不同专业的少数民族新生在整体适应状况上以及各维度下的适应状况上无显著差异。

五、结语

少数民族大学生是各少数民族脱颖而出的栋梁之材,在大学毕业后他们大部分会重返家乡为民族的发展奉献重要力量。因此,促进少数民族人才的建设,一直以来都是党和国家重视的问题。在高等教育中,我们更要积极响应教育方针和政策,促进少数民族学生的成长和发展。做好少数民族学生的思想政治教育和心理健康教育工作,则是重要的切入点。

当代少数民族新生的大学适应状况总体上较好,但是在人际关系适应、学习适应、校园适应、情绪适应四个维度上有适应困难。在少数民族新生内部,不同专业之间的学生适应状况没有显著差异;少数民族女生在满意度维度上显著高于男生;来自城镇的少数民族新生在总体适应状况上显著高于来自农村的少数民族新生,且在人际关系適应、学习适应、情绪适应各维度上也显著高于来自农村的少数民族学生,而来自农村的少数民族在自我适应维度上高于来自城镇的少数民族;非独生子女的少数民族新生在满意度维度上显著高于是独生子女的少数民族新生。

要有针对性地对少数民族新生进行思想政治教育和心理健康教育,本文的目的就在于抛砖引玉,希望能有更多的学者探索提高高校少数民族学生适应能力的路径,使得高校能从更加全面的、有效的、更有益于少数民族学生身心健康的角度上去解决他们的适应困难。

[参考文献]

[1]吴儒练,徐长山.融入与重塑:内地高校少数民族大学生文化适应研究[J].四川民族学院学报,2015(24):85-92.

[2]方晓义,沃建中,蔺秀云.《中国大学生适应量表》的编制[J].心理与行为研究,2005(2):95-101.

[3]王立国.以人为本,变“堵”为“导”——基层大学生思想政治工作改革的实践与思考[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2007(6):136-137.

[4]段彩彬.当代大学生心理健康特点及预防体系初探[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2018(1):138-144.

[5]罗忆南,宋梅梅.大学新生适应问题团体心理辅导方案[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2015(2):131-132.

[6]关天宇,王茜,唐珊.父母教养方式和人际交往能力与大学生抗逆力关系研究[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2018(5):123-131.

[7]黄明芳.基于UPI的大学生心理亚健康状态分析[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2018(6):113-119.

[8]张婷,安步赢,杨育智.大学新生心理健康状况分析及干预措施探究[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2018(6):120-125.

[责任编辑]王立国