贵州铜仁两次大范围冰雹过程的对比分析

陈 军,李小兰,黎 荣,万雪丽,李习瑾,胡 萍,方 标

(1.铜仁市气象局,贵州 铜仁554300;2.玉屏县气象局,贵州 玉屏554000;3.德江县气象局,贵州 德江565200;4.贵州省气象台,贵州 贵阳550000)

冰雹一般由较强雷暴产生,而雷暴泛指深厚的湿对流(DMC)现象,常伴有冰雹、龙卷、雷暴大风、短时强降水等强对流天气[1]。文献[2]把雷暴分为地面发展雷暴(surface based thunderstorms)和高架雷暴(elevated thunderstorms),二者均可产生冰雹,因此可分为地面发展雷暴降雹和高架雷暴降雹,也可称为锋前降雹和锋后降雹,前者较为常见,相关研究较多,而后者目前仍是强对流预报方面的难题之一。俞小鼎等[3]对后者高架雷暴做出了定义:近地层为稳定的冷空气(冷垫),有明显的逆温层,西南暖湿气流沿冷垫之上爬升,雷暴是在大气边界层以上被触发的,当发展较强时往往产生冰雹。中国冰雹等强对流天气发生的概率分布具有明显的地理和日变化差异[4],而我国南方多冰雹带位于云贵至中南地区的湖南、江西,并向北、向东南逐步递减,最大值出现在贵州兴仁[5]。随着探测技术的提高,卫星和雷达被广泛应用于业务工作,而资料的高时空分辨率更为研究一些中小尺度天气系统提供了帮助,基于此,不少学者对冰雹的形成机制进行了大量研究。比如通过分析多普勒雷达回波产品VIL 值的变化可以预测冰雹云的发展[6];研究[7]表明当中气旋最强切变中心突降时将产生大风或冰雹等强对流天气;也有不少学者从湿斜压涡度发展、雹谱分布特征等方面对冰雹的形成做了分析[8-9]。尽管如此,冰雹等强对流天气的临近预报仍然最具挑战性[3],Anderson 等[10]研究指出数值预报对“高架雷暴”预报不足,因为模式的参数化方案主要集中考虑在近地面对流初始发展,而不能反映边界层上的对流发展。从以上研究总体来看,研究者对锋前降雹研究较多,而对锋后降雹的研究相对较少,把两者产生的冰雹天气过程进行对比分析也少见;另外,冰雹是贵州省铜仁市春季的主要灾害性天气之一,每年因冰雹天气会给农业生产、交通运输和人民生命财产等造成严重的经济损失,文章把两次大范围冰雹过程进行对比,特别是强回波高度无论是在同一次过程中不同的站点还是两次过程中都明显不同,分析得到的指标为地方人影高炮、火箭消雹作业提供了一定的参考。

1 降雹实况

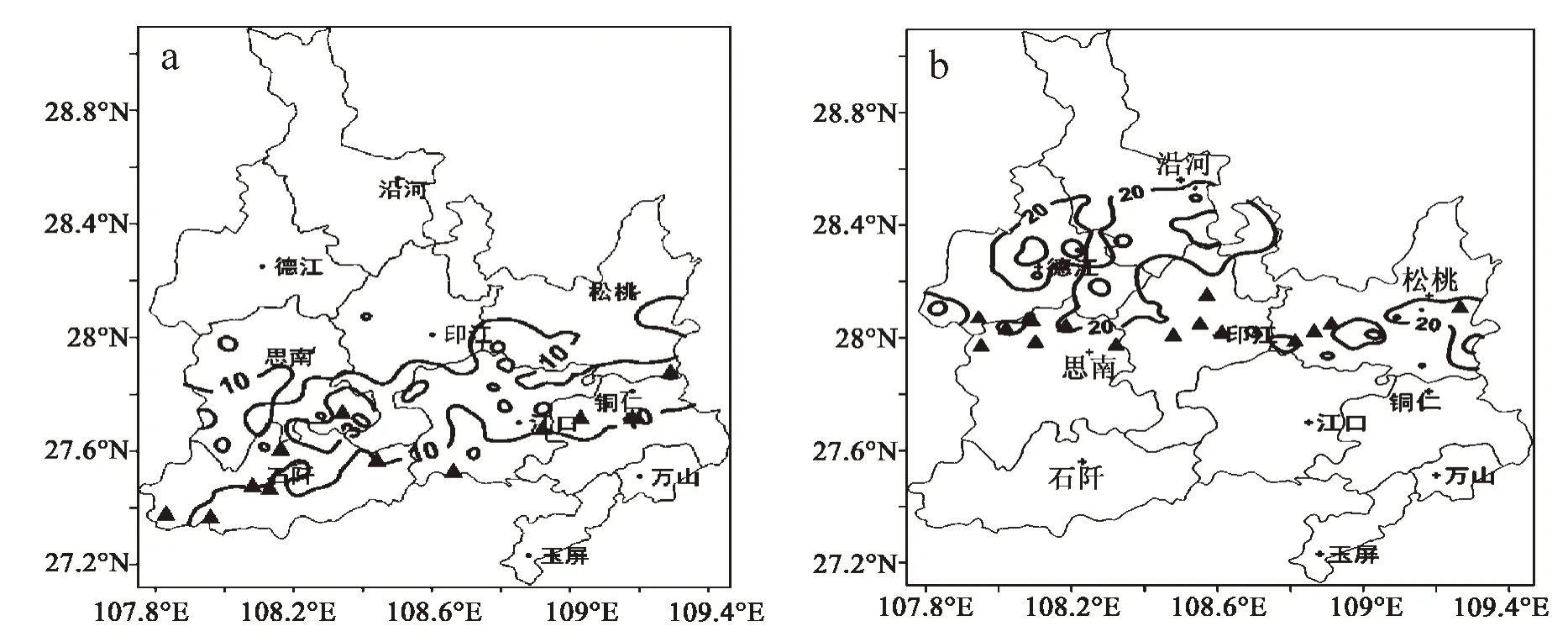

2016 年4 月2 日20—23 时(北京时,下同),贵州省铜仁市石阡县、思南县、江口县、碧江区(国家站)、玉屏县5 个区县10 几个乡镇不同程度的出现冰雹、雷暴大风和短时强降水等强对流天气(图1a),冰雹直径普遍10~20 mm,个别乡镇冰雹直径达45 mm[11];2016 年4 月15 日21—23 时,铜仁市思南县、德江县、印江县(国家站)及松桃县4 个县10 几个乡镇不同程度的出现冰雹、雷暴大风和短时强降水等强对流天气(图1b),冰雹直径普遍5~15 mm,个别乡镇冰雹直径达40 mm,持续时间3~8 min,最大小时雨量达36.8 mm[12]。从两次冰雹落区分布来看,降雹的范围均较大,4 月2 日夜间冰雹过程落区较15 日偏南。

2 环流背景分析

4 月2 日20 时,500 hPa 中高纬为两槽一脊形势,贝加尔湖东侧为一低槽,低纬南支槽位于105°E左右,贵州省铜仁市处于南支槽前西南气流里,副高588 dagpm 线位于沿海一带;700 hPa 上14 m/s 的西南急流位于贵州省南部,切变线位于四川—重庆北部;850 hPa 上12 m/s 的西南急流位于贵州省东部边缘,切变线位于贵州北部—湖南北部;地面上,贵州省为热低压控制,其中心位于毕节市中部,中心值为1005 hPa,地面中尺度辐合线位于安顺—贵阳—铜仁南部一带,地面冷锋位于河套南部,铜仁市位于冷锋前暖区里。

4 月15 日20 时,500 hPa 中高纬为两槽一脊形势,贝加尔湖南侧为一低槽,槽线向南延伸至川北,槽后冷空气南下影响贵州,副高588 dagpm 线位于沿海一带;低纬南支槽位于100°E 左右,铜仁市处于南支槽前西南气流里;700 hPa 西南急流位于贵州省南部边缘,西南风速达20 m/s,切变线位于四川中部—重庆北部一带;850 hPa 急流位于贵州省广西东部—湖南中部一带,铜仁市处于西南急流左前侧,西南风速14 m/s,切变线位于贵州省中部偏北一带;地面上,地面冷锋已压过贵州省东北部,铜仁市受锋后偏北冷空气影响。

由上分析可知,两次过程的影响系统均有高空槽、低层切变线和低空急流,2 日冰雹过程受地面中尺度辐合线影响,无冷空气参与,为锋前暖区降雹[11],而15 日冰雹过程受地面冷锋影响,为锋后冷区降雹[12]。

3 降雹成因对比分析

3.1 低层对流触发条件

4 月2 日强对流发生前,地面场上贵州省受热低压控制,铜仁市位于热低压东北部偏南气流中,贵州省中部一线存在一条地面中尺度辐合线。18 时至夜间,随着高空槽的靠近,低空切变线南压,高低层系统耦合性增强,在地面中尺度辐合线附近触发强对流产生,强对流沿着辐合线不断东移,使得铜仁市石阡、思南、江口、碧江等区县部分乡镇先后出现了冰雹等强对流天气。4 月15 日强对流发生前,地面气压场上贵州省南部受热低压控制,铜仁市位于热低压东北部边沿偏北气流中。由于地面冷锋靠近热低压,使得气压梯度增大,在变压风和地面摩擦力的作用下,铜仁地面吹偏北风,地面气温相对较低,形成较冷的下垫面。20—23 时,随着高空槽的东移,低空切变线南压,在锋后冷垫之上850 hPa 切变线附近触发强对流产生,对流风暴沿着850 hPa 切变线东移发展。随着地面冷锋南压,铜仁市德江、思南、印江及松桃县部分乡镇先后出现了冰雹等强对流天气。

图1 4 月2 日20—23 时(a)和15 日21—23 时(b)贵州省铜仁市降水分布与冰雹落区

以上分析可知,两次冰雹过程触发机制明显不同,前者在地面中尺度辐合线附近触发,后者在850 hPa 切变线附近触发。

3.2 中高层干侵入

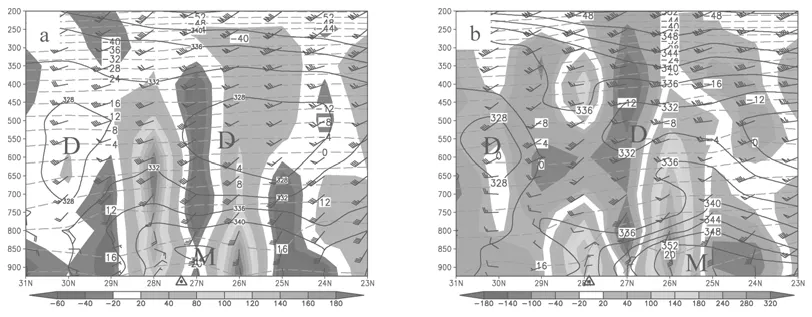

干侵入指来源于对流层附近的气流入侵到低层的现象[13],不少学者从相对湿度、位涡及假相当位温等方面对干侵入做了研究[14-15]。对2 日和15 日2 次冰雹过程分别沿着冰雹发生区域108°E 作θse剖面。从图2 a 可知,在28°~30°N 之间只在边界层存在一弱的锋区结构(θse密集区,以下均指锋区),该弱锋区以南为暖湿空气,可以看出有个中心值为344 K的暖湿中心。图中θse低值区即为干空气主体,位于27°N 附近铜仁上空650~400 hPa 附近,表明中高层有干冷空气侵入,低中心值为328 K,这种上干冷、下暖湿的层结利于强对流天气的产生;从垂直运动场来看,冰雹区附近从低层到高层均为上升运动,最强上升运动中心出现在800~350 hPa,垂直运动速度为60×10-2Pa·s-1,在26°N、28°N 附近为2 个较强的下沉运动,与上升运动构成两个次级环流,使得上升运动更强,而冰雹出现在强上升运动区偏北侧的地面偏北风里。

图3b 为4 月15 日冰雹过程,可以看出在27°~28°N 边界层存在明显的锋区结构,该锋区以南为暖湿空气,以北为北风,并逐渐转西北风,与地面冷锋一致;等温线在冰雹区(三角位置)突然接地,表明近地面受冷空气入侵,形成明显的冷垫,地面冷锋由27°N 附近近地面延伸至700 hPa 附近;干空气主体位于27°N、30°N 附近上空650~400 hPa 附近,表明中高层有干冷空气侵入;从垂直运动场来看,冰雹区附近从低层到750 hPa 为下沉运动,700~250 hPa 位倾斜上升运动,且上升运动强中心集中在550~300 hPa,最强上升运动中心垂直运动速度达180×10-2Pa·s-1,在26°N 低层、28°N 附近中低层为2 个较强的下沉运动,与上升运动构成两个次级环流,使得上升运动更强;干空气的前沿就是θse暖脊的顶端,二者之间的锋区是梯度最大湿斜压锋区,θse随高度减小,气层表现为对流性不稳定层结,随着冷锋南压,湿斜压锋区锋前暖湿气流沿着冷垫抬升,在对流层中层与干冷空气相遇激发了强烈的对流运动[16],冰雹产生在强上升运动区偏北侧、地面冷垫之上。

综上可知,两次冰雹过程中均有上干冷、下暖湿的层结,利于强对流产生;2 日过程地面无冷空气影响,强上升运动维持高度较高,出现在800~350 hPa,而15 日冰雹过程地面有冷空气侵入,对流产生在边界层顶以上,强上升运动区出现在550~300 hPa,中心值比2 日冰雹过程更大。

4 物理条件对比分析

4.1 水汽条件和热力不稳定条件

水汽条件、抬升触发条件和不稳定层结是形成雷暴的3 要素,由于2 次冰雹过程贵州省铜仁市均处于低空急流左侧,低层水汽充足,因此主要分析不稳定层结条件差异。朱乾根等[17]研究指出SI 指数及K 指数等能反映一个测站上空的不稳定层结,这些指数在实际业务工作中常被使用。SI 指数反映了大气的不稳定度,其值越小越有利于雷暴的产生;K 指数能反映大气的不稳定情况,K 指数越大,层结越不稳定。

图2 4 月2 日20 时(a)、15 日20 时(b)沿108°E 假相当位温、温度和垂直速度剖面

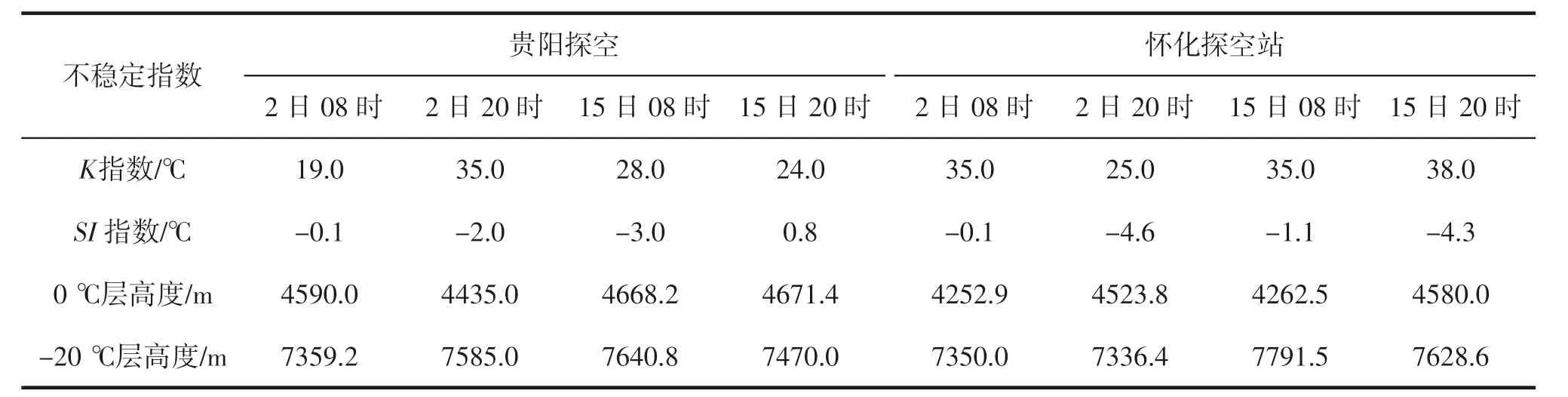

表1 是贵阳探空站(铜仁上游)和怀化探空站(铜仁下游)4 月2 日、15 日08 时和20 时几种不稳定指数分布情况。由表1 可知,2 日强对流发生前怀化探空站的SI 指数明显减小,20 时为-4.55,K 指数达35 ℃。0 ℃层和-20 ℃层高度是业务工作中识别冰雹云特征的主要参数[18],0 ℃层高度越高,则雹块下落时经过暖层越厚,易融化成雨滴,不利于出现大冰雹,一般0 ℃层高度在600 hPa 上下;-20 ℃层高度表示中高层冷空气入侵,高度一般在400 hPa 左右时有利于冰雹生成。廖晓龙等[19]分析指出当0 ℃层与-20 ℃层之间的厚度较小时,说明中层不稳定,更利于冰雹形成。铜仁南部强对流发生前,怀化站0 ℃层高度在4500 m 左右,-20 ℃层高度在7000 m左右,0 ℃层与-20 ℃层之间的厚度较小,有利于冰雹产生。

15 日强对流发生前贵阳和怀化探空站的K 指数都明显增加,20 时怀化K 指数达38 ℃,有利于成片雷暴产生;铜仁强对流发生前怀化SI 指数较小,20 时为-4.31 ℃,有发生强雷暴的可能;强对流发生前,贵阳和怀化站08—20 时0 ℃层高度升高,说明低层暖层变厚,能量积累增多,0 ℃层高度均在4500 m左右;而-20 ℃层高度08—20 时降低,说明高层冷层加深,-20 ℃层高度在7500 m 左右,0 ℃层与-20 ℃层之间的厚度变小,中层不稳定增强,更有利于冰雹形成。

由以上分析可知,2 日过程SI 指数较4 月15日过程更有利,于冰雹形成0 ℃层厚度比-20 ℃层的厚度更浅,中层不稳定更强。

4.2 CAPE 值与垂直风切变

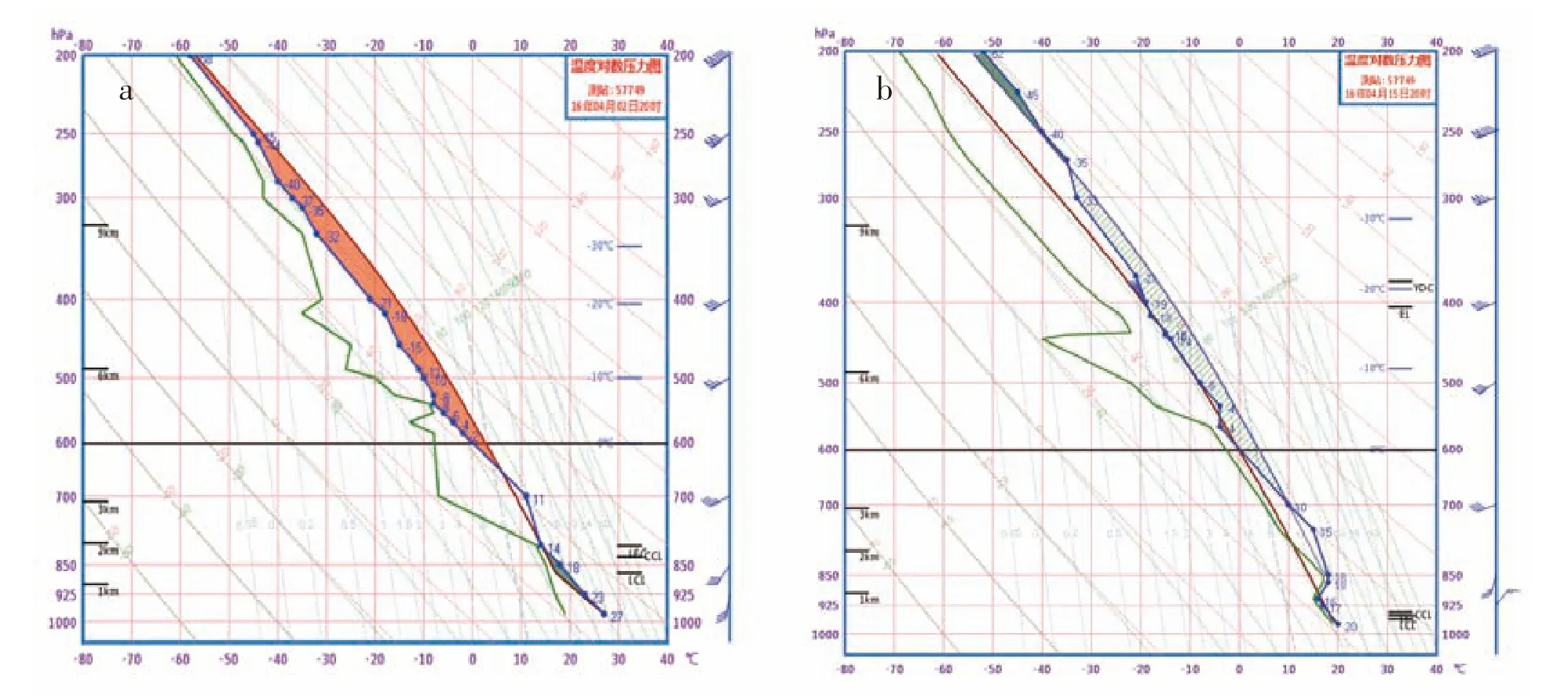

在深厚的湿对流环境中,对流有效位能(CAPE)是一个与环境联系最为密切的热力学变量,已被广大学者使用。CAPE 值是一个潜在的能量,当有触发条件时,其能量才会释放出来,才有利于对流的发展。从怀化20 时探空图(图3a)可知,2 日当铜仁西部对流发生前,怀化的CAPE 值为1 382.5 J·kg-1,潜在的不稳定能量非常大,同时干层较厚,高层300~550 hPa、500~750 hPa 均为干层,而湿层相对较浅,只出现在850 hPa 附近,“上干下湿”的不稳定层结有利于强对流的产生。垂直风切变是强对流维持发展的重要条件,陈关清等[20]分析得出铜仁区域冰雹发生时垂直风切变在4×10-3s-1以上,计算可知铜仁区域垂直风切变>8×10-3s-1,最大达到8.5×10-3s-1[11]。

表1 2016 年4 月2 日、15 日08 时及20 时贵阳和怀化探空站各项指数

图3 2016 年4 月2 日(a)、15 日20 时(b)怀化探空图(单位:s-1)

15 日当铜仁西部对流发生前,怀化的CAPE 值为22.6 J·kg-1(图3b),潜在的不稳定能量非常小。由于雷暴是在边界层顶触发,假设抬升点从850 hPa开始,通过订正后怀化探空资料显示CAPE 值为932.1 J·kg-1(图中网格状面积),对流有效位能明显比未订正过的大很多,这说明强对流发生前仍具有较大的对流有效位能。边界层925 hPa 附近为东北风,地面有冷空气影响,即为高架雷暴产生的冷垫。此外,中层500 hPa 附近较干,低层湿层较厚,“上干下湿”的不稳定层结有利于强对流的产生。地面至6 km 高度的垂直风切变非常大,计算得出铜仁区域垂直风切变>9×10-3s-1,南部最大达到11×10-3s-1[12]。

对比两次冰雹过程可知,相同点是:“上干下湿”不稳定层结为两次冰雹提供了有利的环境,2 日冰雹过程干层更深厚,15 日冰雹过程垂直风切变更大;不同点是:两次过程的能量条件不同,2 日冰雹过程的CAPE 值达1 382.5 J·kg-1,而15 日冰雹过程从逆温层顶订正后CAPE 值为932.1 J·kg-1,仍然具有较大的不稳定能量。

5 雷达回波特征分析

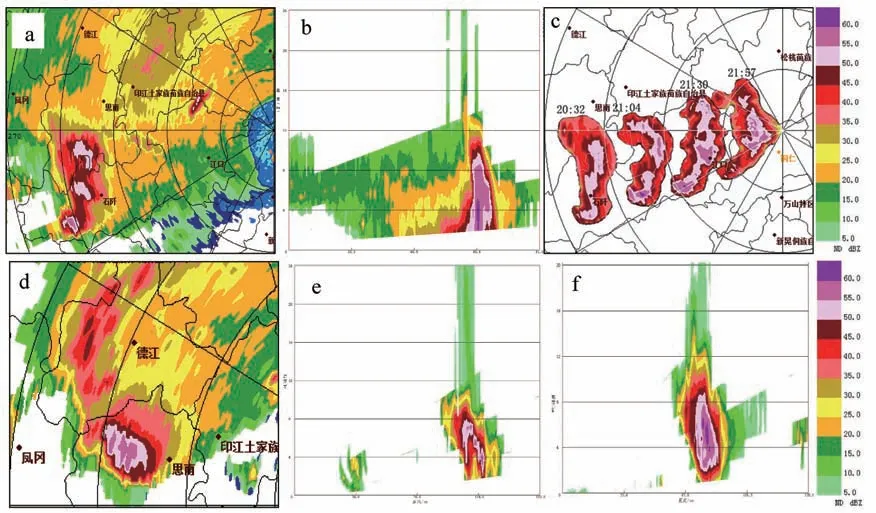

4 月2 日19 时40 分,贵州省铜仁市西部石阡县境内已形成南北带状回波,存在2 个>50 dBZ 的强中心,未来将发展东移;19 时56 分,2 个强回波之间一个新的对流单体生成并加强发展;20 时17 分3个对流单体风暴侧向排列形成完整的弓形回波(图4a),且南端的对流单体回波强度达55 dBZ,径向方向出现了弱的“三体散射长钉”特征[11]。强回波沿途经过江口县和铜仁城区(图4c),导致多个乡镇出现冰雹。图4b 为沿图4a 中南部的强对流单体径向组合反射率因子垂直剖面,可以明显看出,有界弱回波区特征明显,>50 dBZ 的强回波顶高度延伸至10 km左右,在-20 ℃层之上,>60 dBZ 的强回波质心在4 km 左右,强回波发展深厚,有利于冰雹的形成。

图4 4 月2 日20 时17 分铜仁雷达组合反射率(a)、强回波中心剖面(b)、弓形回波移动方向(d)及4 月15日20 时39 分铜仁雷达组合反射率(d)、其强回波中心剖面(e)、21 时05 分(f)组合反射率(单位:dBZ)

4 月15 日20 时24 分,贵州省铜仁市西部思南境有团状回波形成,强中心值超过50 dBZ。团状回波在其东移过程中不断有新的对流单体生成、发展、消亡,形成有组织的多单体风暴。团状回波从西部思南县境内加强发展东移,沿途经过印江县(县城)和松桃县,导致多个乡镇先后出现冰雹[12]。图4d 为20时39 分思南县鹦鹉溪镇降雹区组合反射率因子,可以明显看出,团状回波由3 个强回波横向排列组成,中心值>55 dBZ,对其强中心做剖面(图4e)可知,3块强回波依次排列,悬在4 km 高度之上,最后侧的强回波质心较高,有界弱回波区特征明显,前侧的回波质心逐步降低,形成有组织的多单体风暴,使强对流得以维持;图4f 是印江郎溪乡镇的降雹区回波垂直剖面,可以看出超过50 dBZ 的强回波顶高度都延伸至8 km 以上,超过-20 ℃层,超过55 dBZ 的强回波质心在6 km 左右,对流回波柱密实而深厚,而超过50 dBZ 强回波底高度在2 km 左右。

综上可知,2 日冰雹过程由多个对流单体组成弓形回波,每个对流单体强度大;强对流回波从近地面发展至10 km 左右高度;“三体散射长钉”和有界弱回波区等特征明显。而4 月15 日冰雹过程多个对流单体横向排列形成有组织的多单体风暴,回波质心较高,有界弱回波区特征明显;对流回波柱密实而深厚,大于50 dBZ 强回波底高度在2 km 左右,具有高架对流的特征。

6 结论

文章选用贵州铜仁两次大范围的冰雹天气过程,从降雹的雷暴种类、环流形势、触发机制、物理量、雷达回波特征等方面进行了对比分析,得出结论如下。

(1)对比分析2 次冰雹过程可知,4 月2 日过程主要影响系统为高空槽、低层切变线、低空急流和地面中尺度辐合线,而4 月15 日为高空槽、低层切变线、低空急流和地面冷锋;两次降雹天气触发条件不同,2 日冰雹过程由地面中尺度辐合线触发对流,而15 日过程在850 hPa 切变线附近触发。

(2)2 次冰雹过程均由中高层干冷气流叠加于低层的暖湿气流之上,形成“上干下湿”的不稳定层结,利于激发强烈的对流运动;2 日过程强上升运动维持高度较高,出现在800~350 hPa,而15 日冰雹过程地面有相对较强的冷空气侵入,且地面有冷垫形成,强上升运动区主要出现在中高层550~300 hPa,中心值强度比2 日冰雹过程更大。

(3)对比2 次冰雹过程可知,2 日冰雹过程的CAPE 值达1382.5 J·kg-1,而15 日冰雹过程从逆温层顶订正后CAPE 值为932.1 J·kg-1,仍然具有较大的不稳定能量;2 日冰雹过程铜仁区域垂直风切变较大为8×10-3s-1,而15 日冰雹过程达11×10-3s-1。

(4)4 月2 日冰雹过程多个对流单体侧向排列形成弓形回波,强对流回波从近地面发展至10 km左右高度,属于地面发展雷暴降雹类型;“三体散射长钉”和有界弱回波区等特征明显;而4 月15 日冰雹过程多个对流单体横向排列形成有组织的多单体风暴,回波质心较高,有界弱回波区特征明显;对流回波柱密实而深厚,>50 dBZ 强回波底高度在2 km左右,具有高架对流的特征。这些指标对短临预报预警工作及人影防雹作业工作具有一定指导意义。