风雨兼程甲子路 与时偕行谋发展

—— 大同市博物馆六十周年发展历程回顾

文/大同市博物馆馆长 王利民

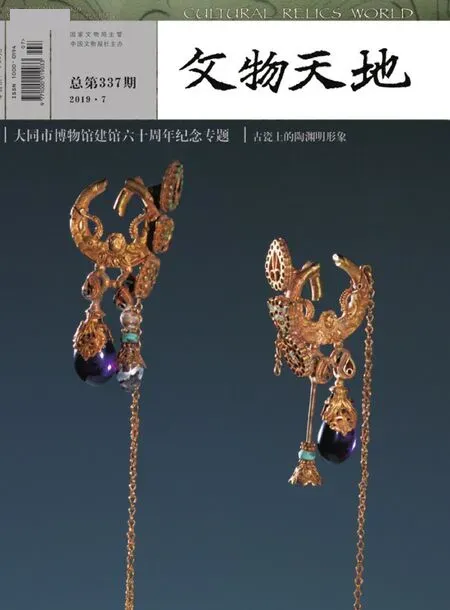

大同市博物馆建馆六十周年纪念专题

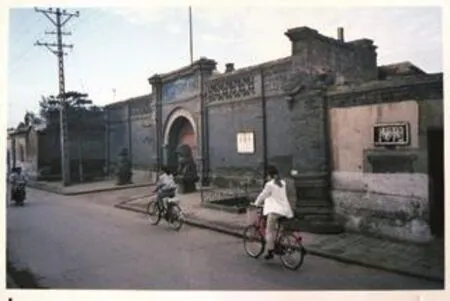

1991年之前博物馆在下华严寺办公时期旧照

2003年博物馆在下华严寺时期照片

展览馆新馆开馆仪式

展览馆时期展厅一角

御东新馆外景

一甲子回眸,思绪万千。回首过去的60年,大同市博物馆经历了翻天覆地的变化,一代代同博人砥砺奋进,破茧成蝶。我们站在巨人的肩膀之上,踏着前人斑驳的足迹。日复一日,年复一年,前路光明,使命不负。2019年,恰逢祖国70华诞,为国家繁荣昌盛而喜悦,为同博发展壮大而欣慰。

一 大同市博物馆发展沿革

场馆变迁 大同市博物馆于1958年筹建,1959年正式对外开放,现为国家二级博物馆。旧馆址设立在辽金皇家寺院华严寺内,时称大同市文物陈列馆,1963年更名为大同市博物馆。是时,利用古建筑厢房改造为展厅,展览面积由366平方米发展至600平方米;2008年5月至2012年5月,在大同市委、市政府“三馆改造”工程推动下,大同博物馆搬迁到展览馆西侧,展厅建筑面积5600平方米,使用面积达1800平方米;2010年5月18日,御东新区博物馆破土动工, 2014年底正式对外开放。占地面积51556平方米,建筑面积32821平方米,展示面积13783平方米。

机构概况 大同市博物馆隶属于大同市文物局。现内设十余个部室,最早从业人员仅有10余人,20世纪80-90年代,馆内本科、大中专毕业生众多,占当时人数的1/2。现有在编人员72名,实有人员110名,另有社会化用工100余人。历经60年传承与发展,大同市博物馆业已成为晋北地区一个集文化教育、文物收藏、保管、研究、宣传、展示等功能于一体的专门性机构。

藏品情况 馆藏文物主要来源于考古发掘、调查征集、社会捐赠、上级调拨、单位移交、社会征集等。1959年时,馆藏文物9800余件,为博物馆的建设,奠定了最初的基础;2008年时,馆藏文物达3万余件;现已有馆藏文物7万余件,并逐年有所增加。其中珍贵文物近3000件(套),藏品以彰显北方少数民族文化、边陲重镇军旅文化、宗教文化特征而著称,凸显大同作为北魏百年帝都、辽金西京陪都、明清军事重镇的不朽地位,尽显融合之态。根据馆藏情况,藏品种类按质地可分为:石器、陶器、瓷器、铜器、木器、杂项、革命文物、书画、文献、化石、壁画等。最为熟知的镇馆之宝有:北魏漆屏风画、司马金龙墓石雕棺床、北魏石雕帐座、辽代琉璃棺、元代广寒宫影青釉瓷枕等。

二 重要发展阶段及业务工作成果

大同市博物馆的发展经历了三个重要阶段,分为华严寺时期、展览馆时期和御东新馆时期。

(一)筚路蓝缕的华严寺时期(1959-2008)

1959年,大同市文史陈列馆正式对外开放,标志着大同市有史以来的第一个博物馆正式成立。陈列馆隶属于市文管会和“山西云冈石窟古迹保养所”,其功能主要是对外展览宣传、田野考古、收集社会文物。1959年刚开放的历史陈列和国庆节举办的建国10周年展,共接待观众65000余人,取得了广泛的社会影响。

建馆后,从20世纪60年代到80年代初,先后举办了“名人书画展”“阶级教育展”“纪念抗日战争胜利20周年展览”、(参加)“无产阶级文化大革命期间出土文物展”“雁北地区、大同市出土文物展览”“浑源毕村西汉墓出土文物专题陈列”“北魏出土文物专题陈列”“自然化石陈列”“石雕艺术陈列”“馆藏明清书法绘画展览”“明清瓷器展”“契丹女尸展”等一系列展览。依托华严寺的地缘优势,最高纪录年观众人数达到30万人次。同期进行了第一次和第二次全国文物普查。

1984-1992年,在文物陈列、学术研究等方面颇有建树。这一阶段,人才队伍的扩充为博物馆的发展提供了可靠的保障。展览方面,先后举办了“毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德光辉业绩图片展”“历代综合艺术展”“辽代西京文物展”“建国四十周年大型文物展”;联合举办了“山西省出土文物展”“承德避暑山庄宫廷文物展”“中国台北故宫博物院书画珍品展(复制)”和日本大阪的“中国古代玻璃、金银器文物展”等,对宣传大同历史文化,提升城市知名度做出了重要贡献。同时,积极参加各类学术活动,成果斐然。这期间,山西省第二届考古学会在大同成功举行,博物馆为主要组织单位。文物保护方面,在国家文物局的资金支持下,对辽代许从赟墓进行原址保护加固。

大同南郊北魏墓群发掘现场

1993-2003年,博物馆的场馆条件得到很大的改善。1994年,在下华严寺北侧,新建成了博物馆综合办公楼,同时建起了初具规模的文物库,极大程度地缓解了博物馆长期以来没有坚固文物库房的问题。在这期间,利用下华严寺改造后的前后院共7个展厅举办了大同市通史陈列展。学术研究方面,整理《大同南郊北魏墓群》的发掘报告资料,完成《云大金代壁画墓》《北魏明堂遗址》《云冈第三窟窟前遗址发掘简报》《汉代平城县遗址调查》《金代徐龟墓发掘简报》等多篇重要论著。

2004年后的几年时间里,不断完善各项业务管理制度,加强基础设施建设,加大对外宣传力度,促进基础性学术研究,在诸多方面有了新的发展和显著变化。安全方面,建立严格的安全责任制度,并在市文物局的推动下,配备了安防、技防设施。文物保管方面,建规立制,购置了大量文物柜架、囊盒、通风设备、除湿设备等。宣传方面,加大广告、报刊等方式的宣传力度,主动建立与学校、社会团体的长期互惠联系,定期培训讲解员,提高服务质量。学术研究方面,出版发表了《大同北魏方山思远佛寺遗址发掘报告》《大同操场城北魏建筑遗址发掘报告》(合著)、《云冈石窟的忍冬纹研究》《大同御河兴云桥的历史及建筑形制》《薄伽教藏殿的建筑艺术》《中国古代梅瓶》等40余篇较有学术价值的报告及论文。陈列展览方面,2006年投入近40万元进行下华严寺展厅改造,通入暖气,一改“小展柜、自然采光”的落后形式为“大通柜、全封闭人工设计光源”的新形式,推出“辽金元文化系列展”。

华严寺时期,博物馆承担着一项非常重要的职能——田野考古发掘。考古发掘的出土物支撑起了大同市博物馆的藏品基础,同时起到了证史、补史的作用。期间发掘的墓葬时代跨度大,其中不乏重要者。20世纪60-80年代,联合进行青瓷窑旧石器遗址、高山镇细石器遗址的发掘工作,独立完成北魏司马金龙墓、方山永固陵、金代阎德源墓、元代冯道真墓等重要发掘;1982-1994年期间,配合基建,发掘各时期墓葬1200余座,出土了大批珍贵文物。其中重要遗址有北魏元淑墓、南郊北魏墓群、辽代许从赟墓、云大金代壁画墓、金代徐龟墓等,同时对大同古城址变迁展开调查,对北魏明堂遗址、云冈20窟至第5窟前遗址进行了发掘(即第一期发掘);1993-2004年间,又与其他单位联合进行了一些考古发掘工作。1993年之后,雁同地市合并,文物部门进行重新分工,考古发掘工作划归市考古研究所,博物馆主要从事文物收藏、研究及陈列展览工作。

(二)精进不休的展览馆时期(2009-2012)

随着“三馆改造工程”的推进,2009年1月16日,当时的大同市博物馆新展馆正式对外开放。开馆首月,参观人数达4万多人次。常设展展出内容囊括大同七县四区的历史文物精粹,分为名城史略、瓷路撷珍、北魏平城、百川汇流等展示单元,展出各类珍贵文物1000余件。以崭新的陈列艺术形式手段,开启了大同市博物馆陈列的新篇章。2011年7月,大同市博物馆学术(研究会)委员会成立,这标志着大同市博物馆向专门性研究机构迈进。此时,馆内各类硬件设施完备,各项工作有序开展。

这期间,博物馆事业蒸蒸日上,屡获殊荣。2006年,被山西省文物局先后授予“文物保护先进单位”“2006年博物馆展示服务先进单位”;2007年,被大同市委宣传部授予“文明和谐先进单位”“文明和谐先进旅游风景区”;2009年5月正式被国家文物局评定为“国家二级博物馆”。

犹记开馆当日标语:“十万年长河名城史,三朝代精华古都篇”,大同市博物馆将名城大同从远古至清末的历史积淀浓缩为一部城市简史,向世人娓娓道来那些遥远的记忆,为服务社会大众发挥着至关重要的作用。

2012年5月29日至6月24日,因展览馆整体平移,大同市博物馆搬迁至原第三中学内。

(三)万象更新的御东博物馆时期(2014年底至今)

2014年,一座极具现代人文艺术气息的博物馆在御东新区落成,与毗邻的大剧院、美术馆、图书馆、体育馆等几大场馆共同构成大同地区新兴的文体中心,成了一处新的地标性建筑。2014年12月31日,御东新馆正式对外开放。建筑分为地下一层,地上三层,含展区(近10000平方米)、文物库房(1660平方米)、设备区、办公区、公共服务区、共享大厅、多功能厅等。大同市博物馆的发展步入了全新的轨迹。

常设展览以大同历史文化的地域特色为主线,开辟“代地沧桑”“北魏平城”“辽金西京”“明清重镇”四个历史陈列,“大同恐龙”“梵语清音”两个专题展览。另设临展厅,逐年引进国内外临展若干。

共享大厅

史前化石陈列

司马金龙墓矩阵式俑阵

宋绍祖墓俑阵沙盘

展陈形式主要以艺术的表现手法,通过历史线索与专题展示,加之各类临时展览,运用“小器物反映大历史”的方式,以文物展示为主,辅之图文版、多媒体、模型、场景、触摸屏、交互屏等展示手段,配合声光电互动,尽显智慧化成果。注重柜内设计,独立柜突出展示重点器物,多种异形展柜烘托艺术氛围,并将矩阵式陈列形式发挥得淋漓尽致。

1.合理保护利用文物资源,促进博物馆事业永续发展

御东新馆开放以来,首要任务就是提升文物科技保护水平和文物保管能力。

合理保管,使文物在良性的环境中长存。几年间,完成了全国第一次可移动文物普查工作的信息核查和总结工作。核查馆藏各类文物信息,整理、完善文物电子账,启动藏品文物账、文物档案标准化建设。对馆藏文物进行拍照、描述、称重、录入等工作,逐步实现文物保管现代化;同时,与北京金石视觉数字科技有限公司共同实施了全国第一家智慧化藏品定位系统,使每件藏品都具有各自独特的身份信息,解决了国内博物馆界藏品安全的难题。对馆藏品进行电子化、信息化、数字化管理,不仅增强了藏品的安全系数,也提高了工作效率;加强基础设施建设,陆续引进恒温恒湿系统、低氧恒湿系统,为文物特制囊匣,营造了良好的文物保存条件。2015年以来,通过社会捐赠、其他单位移交、社会征集等途径共新增文物1697件,不断充实馆藏资源。

汲取先进经验,提升藏品科技保护与修复实力。博物馆已具备保护修复和方案编制双重资质,获得包括石器、陶器、瓷器、铜器、铁器、金银器、壁画、石刻砖瓦、书法绘画、钱币、古籍善本、玻璃、琉璃类文物共13类文物的修复资质。2015年以来,累计修复可移动文物800余件;设有综合修复室、书画修复室、除菌室和前置处理室、检测分析室、鉴赏室,并逐年充实文物修复设备工具、分析检测设备、书画修复设备等;能够独立完成多项藏品检测分析和对文物的病害调查监测工作,利用X射线荧光光谱仪对文物进行元素的定性及半定量分析,超景深三维显微系统可以放大观察文物的铭文、花纹等,激光拉曼光谱仪对无机物进行定性分析,红外光谱仪可以对有机物如胶结剂等进行定性及结构分析,扫描电镜-能谱分析仪进行显微组织形貌的观察和微区成分分析,X射线探伤仪可以透视表层覆盖下的铭文、花纹、修复痕迹及铸造缺陷,离子色谱仪对样品中不同种类的离子进行准确的定性及定量分析;先后与陕西省文物保护研究院、陕西省考古研究院、中国文化遗产研究院、中国国家博物馆、故宫博物院、中国丝绸博物馆合作,进行铜佛造像、墓葬壁画、残损书画、丝织品等保护修复工作,着力提升了铁质文物、泥质文物、铜质文物、丝质文物等修复水平;在不断丰富的实践经验中,夯实理论基础。针对馆内实际情况,制定“馆藏文物预防性保护方案”。编写《北魏‘毛德祖妻张智朗’彩绘石椁保护修复报告》《大同市东风里辽代壁画墓整体搬迁及保护修复报告》《山西大同文瀛路北魏壁画的保护与修复》《大同关帝庙窖藏出土铜造像保护修复》《大同城墙明代铁炮保护修复》《馆藏彩绘陶器保护修复综述》《山西大同御河兴云桥出土铁犼保护修复方案修复方案》等多项重要保护修复方案与项目总结。近年来,博物馆科技保护与修复能力有了质的飞跃。

恐龙厅剪影

2.将历史文化“请进来”“送出去”,全方位提升民众生活品质

博物馆日益成为社会教育的中心和主要场所。努力践行博物馆社会教育职能,拉近青少年与博物馆的距离,博物馆特别开设了儿童互动区,以丰富多彩的社教活动,使青少年深入了解博物馆、主动走进博物馆。儿童互动区功能多样,内设有“考古发掘区”“恐龙模拟”“太空虚拟体验”“魏碑拓印”“手工剪纸”“绘画”“狩猎模拟场”“3D光影沙堆地形图”等项目,努力探索寓教于乐的博物馆儿童互动体验新模式,使得博物馆互动活动能够与教育知识传播相呼应,重点发挥博物馆的教育职能。同时,配合常设展览、临时展览、特殊时令、特定节日等定期开展特色专题活动,让青少年能够在充满欢乐的氛围中感受博物馆历史文化熏陶,使青少年在博物馆学习成为常态化;此外,积极推进博物馆知识“进校园、进社区、进军营”活动,并组织青少年夏令营,积极融入社会,将博物馆社会教育功能延展到社会的各个方面,与大众共享历史文明和城市文化,博物馆承担社会教育的角色和使命永不减退。其中,以“同博一中携手同行·传承大同历史文脉”为主题的“文博知识讲堂”也成为2018年的品牌课程。

儿童互动区

着力打造“文博讲堂”这一博物馆专属而又面向社会大众的公益讲座平台,特邀国内学者、专家及文博行业领军人物,多次开办学术讲座,为大众传道授业,听者云集。

展览是博物馆发展的基石,将博物馆的研究成果通过展览的形式输出到大众视野中。自2014年底开馆以来,先后引进20余个国内外优秀展览,其中不乏业界一流博物馆(上海博物馆、陕西历史博物馆、内蒙古博物院、吉林省博物院、甘肃省博物馆、新疆维吾尔自治区博物馆、宝鸡青铜器博物院、洛阳博物馆等),以及国外的经典成熟展览,使观众了解到不同的地域文化,深受青睐;通过推出外展的形式,向多地输送大同独特的地域文化。2016年推出的辽金元专题展览“西京印迹——大同辽金(元)文物展”,已送展至国内近20家博物馆,收效良好;同时,积极推进联合办展,与中国国家博物馆、首都博物馆、南京博物院、中国海关博物馆、深圳博物馆等先后合作。2018年6月,与洛阳博物馆、呼伦贝尔民族博物院联合举办的“融合之路——拓跋鲜卑迁徙与发展历程”开展,此展是国内首个展现北魏历史的专题展览,塑造北魏文化品牌,突出展品的独特历史性,凸显核心竞争力。联合办展使博物馆间既有资源得到整合与重组,并优化展陈效果,达到共赢;此外,作为骨干参与2017年山西省文博会大同馆筹备,大同市委“砥砺奋进的五年——大同市党的十八大以来五年成就展”展览策划。

文化创意产品开发卓见成效。自2016年始,基于馆藏文物的造型及其蕴涵的文化元素,博物馆先后开发20余种文创产品,更多富有馆藏特色、用途广泛、受众辐射面广的创意产品正在进一步的研发之中。同时,建立产品清算体系、文创品牌的注册及版权保护,拓展销售渠道。2016年5月18日正式成为第四批中国博物馆协会文创专委会博物馆会员单位。2017年,博物馆文创产品亮相山西文博会及广州文博会,并在广州文博会上喜获“最佳传承奖”。2018年,博物馆文创产品获得大同文化旅游创意设计大赛银奖。

3.重视人才队伍建设,加速成果落地转化

人才储备及培养。近十年来,重视人才储备及培养,不断扩充博物馆专业队伍、优化人才结构,现有26名研究生、50余名本科生。为建设多元化的人才队伍,多次参加各类专业技能培训学习及研讨会,涉及科技修复、藏品保管、文物鉴定、宣传教育、讲解、文创、研究、安全、网络、策展等业务门类,并坚持定期开展馆内业务培训学习。掌握业内最新材料与技术,切实提升人员业务素质及技能。

学术研究成果及出版物层出不穷,博物馆软实力不断提升。近年来,陆续出版《大同市博物馆论文集》《馆藏品目录》《走进大同市博物馆》《文物与收藏——大同市博物馆专刊》《平城文物精粹——大同市博物馆馆藏精品录》《博古钩沉——大同市博物馆学术文集》《代地风物——走进大同市博物馆》《大同市博物馆馆藏精品图集第一辑》(《西京瓷韵》《平城妙像》《水陆丹青》)等;申请山西省文物局“大同地区早期长城调查”及多项省市级课题;撰写展览文本大纲20余个,发表各类专业性文章百余篇;同时,不断推进馆刊升级工作。

4.内宣与外宣合力,树立博物馆品牌形象

“西京印迹——大同辽金文物展”在南通博物苑展出

“融合之路——拓跋鲜卑迁徙与发展历程”展主题板

2015-2018年度,接待服务游客458.3万人次。除做好本馆讲解接待工作外,博物馆讲解员还参与了山西省旅发大会、市内接待、十九大展览、山西省文博会大同展区等讲解工作。

文化宣传助力博物馆事业发展。积极与媒体联动,全年通过报纸、电视、电台等传统媒体宣传报道临展及馆内活动,传统媒体仍显成效;与此同时,新媒体也在如火如荼的发展,推进网站、微信、微博、今日头条等平台的运营,为受众提供更广泛便捷的方式来了解博物馆;近年来,不仅通过上述媒介对博物馆进行即时性宣传,也通过各类节目被观众所熟知。山西经济广播电台“国宝来了”节目、山西黄河电视台“文明守望走进博物馆”、优酷网“脑洞大开博物馆”、中国教育电视台“博物馆之夜——胡马南下”、中央四套“国宝档案”等节目的播出,使博物馆的知名度也得到了相应的提升。

智慧化建设让博物馆的内容更加多元。5D影院为参观者提供了解大同本土历史沿革及博物馆馆藏内容的全新体验方式,增强印象化感知度;APP语音导览、AR智能导览平台、临展综合应用开发平台皆是通过技术手段为观众提供便捷的导览服务,同时增强互动体验感;AR透明化信息展示柜、激光投影融合技术、VR交互体验,生动传神地增强了实物与科技的共鸣;网站360°临展回顾不仅能够弥补临展时间局限的遗憾,又是博物馆动态记录展览的最佳方式;OA办公自动化系统、藏品智慧管理系统、大数据智能票务系统、3D扫描技术、图书资料电子化管理等不断提高着博物馆各项业务的效率与质量。

记录文物工作,提供硬件支撑。添置文物摄影专业设备,筹建的文物摄影室已正式投入使用,可直接与市电视台连线,进行转播。2016年,与市委宣传部合作,拍摄了大同博物馆纪录片。

5.强化服务意识,拓宽合作视野

打造同博志愿者这一服务品牌,志愿者目前累计人数达600名;开展志愿者万里行及市内考察学习,使之丰富社交经验,拓展历史文化知识;编写《大同市博物馆志愿者服务手册》规范志愿服务流程,加强志愿者管理与考核奖励机制,鼓励更多的学生或热爱文博知识的社会人士参与志愿公益事业。

加强馆校合作,建立实训基地。2018年,博物馆被认定为山西省科普教育基地,多家大中小学的实践教学基地在博物馆挂牌。

6.对标一流,打造地市级优质博物馆

理事会制度使馆内决策更加科学化、民主化。2016年7月,大同市博物馆理事会成立,由15位理事组成,进一步推动了博物馆理事会制度建设。

实行策展项目制,锻炼人才队伍,努力打造一支懂文物、擅写作、能策展的优秀团队。2017年,启动策展项目制,10余个四合院展览与馆内部分原创临展均采用此种模式。

承办各类会议,提升馆际影响力。2016年,博物馆成功举办“寻路中国——丝绸之路主题系列展览”和“丝绸之路:平城——敦煌”学术研讨会,两岸“无锁不谈”合作巡回展及培训交流会议(大同)及无“锁”不谈两岸合作巡回交流展;2017年,成功举办“晋陕豫冀四省博物馆讲解员研讨培训会”。同年,市内博物馆行业座谈会在博物馆举行;2018年,配合展览,同中国考古学会三国至隋唐考古专业委员会共同举办“融合之路——拓跋鲜卑迁徙与发展历程”学术研讨会。同期,跨地区联合办展座谈会也在博物馆召开,这是提升区域联动、馆际交流的有效途径。

此外,通过外出调研丰富实践经验,“对标对表、寻找差距”。2017年,赴上海、宁波、南京三地考察学习,并就管理运营、陈列展览、科技保护、文创开发、网络信息等方面开展专题交流研讨会,为博物馆日后发展提供借鉴。

7.分馆建设,使博物馆果实遍地开花

明堂遗址博物馆 2016年12月24日正式对外开放,位于大同市明代府城南约2千米的柳航里。北魏明堂是太和十年(486)孝文帝下诏建设,太和十五年(491)完工。建成后的北魏平城明堂规模宏大,独具匠心,它以东汉洛阳明堂为蓝本,结合三礼,创造出了灵台、明堂、辟雍,“三宫合一”的新形制。北魏明堂遗址是两处平城遗址中唯一一处原址保护的遗迹,也是国内目前已发现的第四座明堂遗址。明堂遗址博物馆在原有的明堂南门遗址上所建,占地1800平方米。将遗址保护与景观设计相结合,运用保护、修复、创新等一系列手段,充分挖掘了城市历史文化脉络,对历史的人文资源进行重新整合、再生和完善,最终建设成为大同市又一处重要的地标性建筑,为古都增光添彩。

魁星文化博物馆 2016年12月31日正式对外开放,展陈面积1000平方米。该馆是依据左云县魁星楼的有关资料在明清大同县学的旧址附近复建而成。它曾是明清时期官府祈望开启“文运”的场所,也是当时大同城内标志性的文化建筑之一。展陈内容有魁星像、劝学故事壁画、科举制历史沿革、陶塑等。魁星楼的复建不但体现了明代大同古城楼阁式建筑的风貌,更突出了昌文兴教的主题,丰富了大同市的文化内涵,增强了大同市的古典文化气息。

梁思成纪念馆 2012年9月26日开馆,2016年进行展陈提升。位于大同市东城墙带状公园的下沉式广场,是一座仿古二进院落,占地1210平方米,设4个展厅,以“大师·大同”为主题,分为一代宗师、不愧山河、大同调查、告慰先师四个展示单元,以大量的文字、图片和书籍介绍了梁先生的生平,特别是对梁先生来大同进行古建筑调查的那段历史进行了充分展示。

魁星文化博物馆

梁思成纪念馆

平城记忆馆 2012年9月28日开馆迎客。位于东城墙带状公园南侧的下沉广场,与梁思成纪念馆向对而立,占地面积约1210平方米。馆内共设4个展厅,以“昨天·今天”为主题,展示了大同从昔日的“明清重镇”走到现如今的改革开放,那些点点滴滴的城市发展变化,为人们留下了许多属于大同的城市记忆。

辽金元民族融合博物馆 2019年3月30日免费对外开放。现馆址为原开化寺所在,位于清远街北侧95号,占地面积2935平方米,建筑面积1590平方米,是一座专题性博物馆。以民族融合和多元文化为主题,围绕宗教、艺术、生活和丧葬等不同方面,将大同地区出土的辽金元时期文物以展览的形式呈现在公众面前,诠释此时期西京文化的内涵。馆内常设展览为“西京风华——辽金元民族融合文化展”,分为京华·锁钥、法相·庄严、茗酌·商贸、溢彩·生活及魂归·彼岸五个展示单元,选取了240余件(套)能反映辽金元时期西京大同别样风华的文物,涵盖了铜器、铁器、陶器、瓷器和石器等类别,既具有浓烈的生活气息,兼具美学艺术性。

三 未来发展规划及愿景

让文物“活”起来、“火”起来,博物馆人一直在进行多方尝试。大同市博物馆不仅思考如何达到这一目标,更要让“深闺”中的文物被更多的人所欣赏和研究。以此,我们稳步推进分馆建设,形成总分馆管理运营制,除上述五座分馆外,未来几年,将会有红色记忆馆、明清铜造艺术博物馆、民俗博物馆、水陆画博物馆、明清建筑构件博物馆、明代藩王后裔碑刻馆等陆续开放,从而形成一种“博物馆群”效应。如何在众多总分馆制的博物馆中形成自身特色,未来的路还需要继续探索。

60年风雨洗礼后的大同市博物馆,各项业务有了长足的发展。硬件设施日臻完善,注重软实力提升,不仅成为山西省市级博物馆的代表,同时辐射乌大张甚至华北地区。未来的道路还需不懈努力,要在推出原创展览的过程中,立足馆藏特色,汲取先进经验,加强馆际交流互通。更重要的是,与国际并轨,开阔视野,提升博物馆综合实力,做守护古都历史文化的传承者,成为最能够彰显名城底蕴的先行者。

平城记忆馆

辽金元民族融合博物馆

明堂遗址博物馆